Mit ihrer Steilflanke auf den Gratrücken des Serleskamms beeindruckt die Lämpermahdspitze spätestens nach dem Durchschreiten der Matreier Grube, nach Ankunft im Karkessel unterhalb des Kalbenjochs beim Blick nach Nordwesten. Bis weit nach oben einzusehen, zieht sich der Steilhang aus dem Karkessel der Lämpermahdspitze entgegen, bzw. auf den Grat, südwestlich vor dem Gipfel. Der Hang erfreut sich durch die südliche Ausrichtung auch im Hochwinter exzellenter Beleuchtung und stellt somit über die letzten 500 Hm eine sonnige Schitour dar, die aufgrund ihrer Steilheit um 40° im Früh- und Hochwinter aber auch wohl geplant sein will.

Für unsere Begehung lag eine denkbar gute Grundeinstufung vor mit Stufe 2 (>2.200 m) und Schwachschichten im Sektor NW bis NO, jedoch mit Schwachschichten in Sonnenhängen >2.300m und schneearmen Stellen, sowie die berühmten Übergänge im kammnahen Bereich (allerdings herrschte in den Tagen zuvor Südwind, d. h. der Gratübergang lag im Luv).

Ausgangspunkt bildete der geräumte Parkplatz bei der Matreier Ochsenalm von wo sich schon ein recht umfassender Blick über den gesamten unteren Teil des Aufstiegs bietet, sowie auch vom Tagesziel, der Lämpermahdspitze selbst. Leicht abschüssig geht die Reise neben den Loipenspuren los bis in den aufgelockerten Talwald hinein, vor dem die Mulde endet und mit leichter Steigung der Aufstieg beginnt.

Nach 1,8 km und 200 Hm sanftem Anstieg erreichten wir eine steile Rippe, die ein enges Tal ausformte, mit sichtlich steilem Anstieg darüber. In der Meinung, daß der Aufstieg irgendwann auf die südliche Seite – in der wir von der Ochsenalm aus zwei Tourengeher aufsteigen sehen haben – überwechselt, stiegen wir im Couloir auf.

Leider erfolgte kein Wechsel auf die Südseite der Talstufe unterhalb der Matreier Grube, das Gegenteil war der Fall. Die Spuren folgten etwa dem Sommerweg in – zu oberst – sinnloser Steilheit über durch Abfahrtsspuren verdichtete Schneeoberflächen in der Rinne.

Endlich, an einer recht schmal werdenden Stelle im Couloir, querten sie Spuren auf die Begrenzungsrippe hinaus, jedoch nicht auf die erhoffte, sondern auf die nördliche.

Auf der Rippe mußten wir vorsichtig über die Latschen steigen, die sich teilweise durch die noch ungenügend dicke Schneedecke heraus bäumten.

Nach wenigen Dutzend Höhenmetern auf der Rippe verflachte die Aufstiegsspur und leitete fast eben auf das entfernte Weidegatter zu, hinter dem sich die Matreier Grube, eine leicht steigende Hochfläche mit nennenswertem Zunternbewuchs, ausbreitet.

Die Matreier Grube zieht sich mit durchschnittlich 13° über 240 Hm einen guten Kilometer gegen das Kalbenjoch hin und am Ende des Anstiegs in die Karmulde wird der steile Südhang der Lämpermahdspitze immer besser einsichtbar.

Schattseitig über die gesamte Strecke erfolgte unser Aufstieg ohne Sonne zur Zeit der Wintersonnwende und zum Trost über den kalten thermischen Wind vom Kalbenjoch gereichten uns tolle Blicke auf den südlich gelegenen Grat mit einigen steilen Rinnen, die bereits befahren wurden.

Gegen Ende des Aufstiegs unter das Kalbenjoch blickten wir in einer südlich gerichteten Spitzkehrensequenz die schroffe Nordseite der Peilspitze, einem anderen tollen Tourenziel im so andersartigen Brennermesozoikum inmitten der Stubaier.

Schlussendlich hatten wir den Karkessel erreicht und anhand der Bilder ist auch ersichtlich, daß wir schon weiter unten eher nördlich hätten abzweigen sollen, um direkter an die Südflanke der Lämpermahdspitze heran zusteigen.

Andererseits ermöglichte unsere Position übersichtlichere Fotos von der Gesamtszenerie um die Erhebung mit dem seltsamen Namen „Ober der Mauer“ (auf den auch Schitourenbeschreibungen führen und die früher Kamplspitz genannt wurde) bis zur Lämpermahdspitze.

Ein paar Minuten über einen Moränenhügel benötigten wir zur Nordquerung, zum Fuße des Südhangs, in dem eine Spur bis hinauf unter die ersten Felsen erkennbar war.

Gleichzeitig tauchten wir in die sehr erwünschte Sonne ein, die weiter oben bereits tauenden Effekt auf die teilverfestigte Schneeoberfläche hatte und somit im steilen Gelände für gute Haftung sorgte.

Unterhalb des ersten Felstürmchens (2.430 m, im Aufstieg links im Hang) eignet sich ein Schidepot, sollten die Verhältnisse eine weitere Schibegehung nicht zulassen. Wir nutzten die ausgekolkte Flachstelle direkt am Felsfuß als Trinkpause und beschlossen mit Schi weiter zu steigen.

Zwei Kollegen, die bereits bei der Abfahrt waren, als wir unten in den Hang eingestiegen sind, haben anhand der Trittspuren offenbar ab dort ihr Schidepot angelegt.

Das Gelände wird ab dort steiler. Wir schafften den Aufstieg unter Schi bis zum nächsten Felsvorsprung, etwa auf 2.490m und ließen es dort bleiben. Die Schneelage nahm darüber deutlich ab.

Wir legten im Schutz des Felsvorsprungs das Schidepot an, so wie zwei recht fitte junge Burschen, die uns kurz vor dem Felsvorsprung überholten.

Die letzten 100 m stapften wir zweiter zum Gipfel, wobei die Grathöhe in einem Sattel etwa mittig im Anstieg erreicht wurde, der Hang dorthin seine größte Steilheit erreicht und bei unserer Begehung auf den letzten 25 Hm wenig Schneeüberdeckung zeigte – gut, das Schidepot bereits unterhalb angelegt zu haben.

Der restliche Gratanstieg zur Lämpermahdspitze erwies sich recht breit und angenehm zu begehen. Es gibt ein paar kleine Stufen, im Wesentlichen steigt man aber auf einer schrägen Ebene zum Gipfelkreuz.

Das Gipfelkreuz auf der Lämpermahdspitze, eine schöne Schmiedeeisenkonstruktion mit einer ebenfalls kunstvoll geschmiedeten Dornenkrone um das Kreuzzentrum herum, beeindruckt weil nicht alltäglich. Das rostige Hufeisen bringt wahrscheinlich Glück, wurde aber sicher nicht vom Erschaffer des Kreuzes geplant, eher nachträglich ergänzt.

Der Sockel der Konstruktion trägt den ursprünglichen Bergsteigergruß „Berg Heil“, der mittlerweile nicht mehr allgemein in Gebrauch steht, mit Ausnahme des Handschlags am Gipfel.

Trotz mittlerweile mäßigen Wetters besticht die Aussicht auf der Lämpermahdspitze. Die dolomitisch gebaute Serles im Norden kann wohl nur von diesem Standplatz aus so eindrucksvoll betrachtet werden.

Der Tiefblick auf die Waldrast läßt den unteren Teil der Tour gut erkennen, rechts dahinter der gerade Blick in das Navistal und die hohen Tuxer Gipfel.

Im Süden erhebt sich die Peilspitze und im Südwesten die Rötenspitze, der Muttenkopf und die Tribulaune, wovon der Obernberger Tribulaun als bäriges Schitourenziel begangen werden kann.

Die Kesselspitze im Westen bildet die Verbindung im Serleskamm, dessen zweithöchste Erhebung sie nach der Kirchdachspitze sie darstellt. Ihr Gipfelbereich ist geologisch sehr interessant, er wird von roten Liaskalken gebildet.

Einer der Burschen, die uns überholten, nahm die Schi mit auf die Lämpermahdspitze und fuhr über den Grat zum Sattel ab.

Wir beobachteten seine Abfahrt aus der Scharte (über den südlicheren Teil des Hangs) und stellten fest, daß sich die Mühsal die Schi mit auf die Scharte zu nehmen nicht gelohnt hätte.

Um dem zwar nicht starken, aber lästigen Wind zu entgehen beschlossen wir ebenfalls den Gipfel nach Betrachtung der Umgebung zu verlassen und eine kurze Rast beim windstillen Schidepot einzulegen.

Der Abstieg erwies sich angenehmer als beim Aufstieg erwartet. Mit den Fersen voran stiegen wir sicher zum Felskopf ab von wo die Aussicht diesmal sehr direkt ins malerische Valsertal beeindruckte. Tolle Schitouren können dort unternommen werden, unter anderem die Alpeiner Scharte, die Hohe Kirche, der Kluppen, das Sumpfschartl, die Saxalmwand und der Silleskogel, um die schönsten zu nennen.

herrlicher Ausblick vom Schidepot ins Valsertal; Hintergrund Zillertaler Alpen, von Olperer bis Wolfendorn

Zur Abfahrt sei zu sagen, daß sie für uns an diesem Tag in Ordnung war und sich nach mehreren Tagen ohne Schneefall, sowie viel an Sonnenbestrahlung natürlich keine Pulverabfahrt beschreiben läßt.

Der Gewinn am Erlebnis erfolgt im Winter durch den Aufstieg. Im Frühjahr mag das Firnerlebnis die Abfahrt aufwerten.

Im unteren Teil querten wir gegen den weniger sonnenbeschienenen Gratrücken Richtung Kalbenjoch wo sich durch etwas weniger Oberflächenverfestigung angenehmere Schwünge ziehen ließen.

Durch die Matreier Grube hinaus hielten wir und so südseitig im Tal (also auf der Nordseite der Peilspitze) wie möglich. Schollen und teilweise Rutscher deuteten am Hang auf die Schwachschicht hin, weswegen wir recht defensiv und einzeln abfuhren.

Ziel war es, nach dem sonderbaren Aufstieg über den Sommerweg die alternative Wintervariante auf der orographisch rechten Talseite zu erkunden.

Ziel war eine vereinzelte hohe Lärche, hinter deren Geländestufe wir des Morgens die beiden Tourengeher gesichtet hatten. Es gelang trotz des dort vorherrschenden Pulverschnees die Höhe zu halten und den Rücken zu erreichen, hinter dem sich die Talstufe in sichtbar angenehmerer Steigung aufsteigen läßt.

Es ist bei Betrachtung des dortigen Geländes sogar möglich den Übergang zur Matreier Grube wesentlich weiter unten als an der von uns angefahrenen Stelle zu wählen und somit keinen vermeidbaren Steilanstieg absolvieren zu müssen.

Die Abfahrt durch das flachere Tal wartet zudem noch mit tollem aufgelockertem und kupiertem Waldgelände auf, durch das es sich fein fahren läßt. In unserem Fall war die Schneedecke mit einem bereits dermaßen harten Schmelzharschdeckel, daß unsere Abfahrt schweißtreibend und mit brennenden Oberschenkeln bis hinab zum flacheren Teil ausfiel.

Über den aufgelockerten Wald führt die Tour zur Ochsenalm zurück und etwa zweihundert Meter mußten wir die Schi über den Hauch von Gegenanstieg tragen.

Die Schitour mit dem rassigen Steilaufstieg absolvierten wir in 4:38 Stunden, incl. etwa 30min Aufenthalt im Schidepot. Der gesamte Aufstieg beträgt 1.075 m und die Streckenlänge bis zum Gipfel knapp weniger als 4,5 km.

Mils, 20.12.2020

- Start vom Parkplatz bei der Ochsenalm

- Sonne auf den Südhängen der Serles

- Parkplatz Ochsenalm unterhalb Waldrast

- Überblick über die schöne Schitour, rechts die Lämpermahdspitze

- vor der steilen Talstufe in die Matreier Grube

- Aufstieg über den Couloir entlang dem Sommerweg

- rechts nach oben führen die Spuren

- Rückblick auf den unteren Teil

- auf der Rippe nördlich dem Couloir

- wieder Richtung Süden zur Matreier Grube

- relativ flach im steilen Hang zum Weidegatter des Sommers

- Rückblick auf den Aufstieg über die Talstufe

- in der Matreier Grube angelangt

- am Weg durch die Matreier Grube

- Südhänge der Lämpermahdspitze

- Rückblick mittig der Matreier Grube

- südliche Begrenzung der Matreier Grube

- gegen Ende der Matreier Grube wird es steiler

- Spitzkehrenaufstieg mit Ansicht der Peilspitze

- Ende der Matreier Grube

- erster Blick auf den Südhang der Lämpermahdspitze

- im Karkessel angelangt, vor uns der Südhang der Lämpermahdspitze

- Steilhang der Lämpermahdspitze

- Aufstieg zum Steilhang in der Sonne

- Ansicht talauswärts, im Hintergrund die Tuxer Apen

- Rückblick auf den Karkessel, im Hintergrund die Peilspitze

- der Steilhang der Lämpermahdspitze beginnt

- am Weg zum untersten Felsturm

- wenige lange Spitzkehren im breiten Hang sind zu absolvieren

- Herwig am untersten Felsturm angelangt

- weiter über steileres Gelände

- die jungen Burschen haben uns überholt

- am Felsvorsprung, den wir als Schidepot nutzten

- Rückblick über den Aufstieg im Steilhang

- der Versuch unter Schi weiter zu steigen wird fallen gelassen

- im Stapfmodus geht es hinter den jungen Kollegen her

- knapp unterhalb des Gratsattels; wie man erkennen kann wenig Schnee unterhalb des Grates

- Rückblick; Schidepot unter dem Felskopf in der linken Bildhälfte

- am Gratrücken zum Gipfel der Lämpermahdspitze

- Rückblick auf den Gratsattel, Hintergrund die Kesselspitze

- Lämpermahdspitze, 2.595 m

- Serles fast genau im Norden

- Ansicht Bereich von Maria Waldrast mit dem Navistal im Hintergrund

- Peilspitze und Zillertaler Alpen im Hintergrund

- Blick nach Süden mit Brennerbergen und Tribulaunen

- majestätische Kesselspitze im Südwesten

- Stubaital im Tiefblick mit Kalkkögeln in der rechten Bildhälfte

- bäriges Gipfelkreuz auf der Lämpermahdspitze

- Tiefblick auf den Steilhang vom Gipfel

- Abstieg zum Schidepot

- Abstieg über den steilsten Abschnitt zum Schidepot

- Rast beim Schidepot

- herrlicher Ausblick vom Schidepot ins Valsertal; Hintergrund Zillertaler Alpen, von Olperer bis Wolfendorn

- die Tribulaune im Süden

- Abfahrt über den Steilhang

- Hang einigermaßen gut zu befahren

- Schwünge ohne viel Druck

- Rückblick auf das Schidepot

- unterer Teil des Hangs mit immer besserer Schneequalität

- etwas pulvrige Partien gegen das Kalbenjoch hin waren auch drin

- unterhalb dem Aufstieg zur Erhebung „Ober der Mauer“

- Ausfahrt aus der Matreier Grube – wir hielten uns so hoch wie möglich

- zwischen Felstürmchen hindurch auf die große Lärche zu

- Blick über den alternativen (flacheren) Aufstieg im orographisch rechten Teil des Tales

- Rückblick auf die Matreier Grube

- Rückblick auf die Tour mit der Lämpermahdspitze im rechten Bildtteil

- Aufstieg über den Steilhang der Lämpermahdspitze von der Peilspitze aus gesehen (rechter Bildteil)

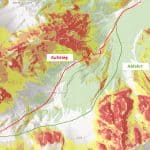

- Aufstieg Lämpermahdspitze aus der Matreier Grube

- Aufstieg und Abfahrt in der Matreier Grube

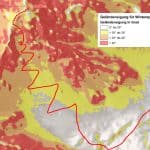

- geologisches Deckensystem Bereich Lämpermahdspitze