Seine anziehende Westflanke und noch mehr die felsengesäumte Abfahrt in die Südwestflanke von der Einsattelung zwischen dem Lämpersberg und dem Kleinen Beil machen ersteren zum Magnet, und den Beifang am Aufstieg aus dem Luegergraben, den Saupanzen, nimmt man alleine schon mit, um von seinem Gipfelplateau die weitere Route vollständig einsehen zu können.

Gleich nach dem Parkplatz im Luegergraben geht es linker Hand hinauf zum Lueg Bauernhof und oberhalb der Wiese in Steigrichtung folgt die Waldpassage zur Luegeralm. Dieser Anstieg und weiter über die Luegeralm ist beim Bericht über die Joelspitze enthalten und unterbleibt deshalb in diesem Bericht.

Nach der Luegeralm folgt der Anstieg auf den Saupanzen ein gutes Stück weiter der Route auf die Joelspitze. Am Weg unterhalb der der Alm nachfolgenden Waldpassage zweigt man von der Route auf die Joelspitze nach rechts ab.

Anstelle über die Wiese weiter zum nächsten Waldrand aufzusteigen folgt man dem Weg nach rechts oben, die kurz in die Waldschneise eintaucht und zu weiterem Freigelände führt.

Es ist dies die lange und breite freie Wiesenfläche, der Sternbodenalm, hinter der eine Linkskurve zum Westhang des Saupanzens heranführt.

Zunächst folgt man dem Weg weiter und biegt wieder links, Richtung Joelspitze ab. Etwa 450 m wird dem Weg und später einer etwas steileren Abkürzung gefolgt, bis eine Spitzkehre wieder südwärts auf den Sattel zwischen Joelspitze und Saupanzen leitet.

Ein direkterer Anstieg auf den Sattel ist möglich, jedoch unter steileren Verhältnissen. An der Beschilderung nach der Sternbodenalm wäre es auch möglich anstelle nördlich Richtung Joelspitze abzubiegen auch rechts abzubiegen und steil durch den Wald auf den Sattel zwischen Saupanzen und Lämpersberg anzusteigen. Somit würde der Saupanzen links liegen gelassen werden.

Am Sattel tritt die weitere Aufstiegroute klar hervor, sie führt etwas rechts (westlich) des Buckels durch vereinzelte Bäumchen auf das breite Plateau des Saupanzens. Dieser Restaufstieg beträgt 80 Hm, womit bis zum Gipfelpunkt des Saupanzens etwa 845 Hm zurückgelegt wurden.

Wer sich wundert wie der etwas unpassend anmutende Zipfel des Saupanzens mitten im Kammrücken entstanden sein könnte, dem sei mitgeteilt, daß dessen Südhälfte aus einem anderen, eingeschobenen Gestein als das typische im Kamm besteht, er besteht aus dem Augengneis des Kellerjochgebietes. Die vorherrschende umgebende Geologie bildet Serizitschiefer.

Ideal für die Tourenplanung in diesem Gebiet ist die Wetterstation am Saupanzen. Alle notwendigen Werte können am Vortag studiert werden. Vom Saupanzen bietet sich auch ein phantastischer Blick auf den Lämpersberg, unser anschließendes Ziel. Die Route kann vom Saupanzen vollständig eingesehen werden.

Rechts unten befindet sich die Feldalm und etwa 60 Hm darüber die Fieberbrunnkapelle, eine alte Wallfahrtskapelle und ein Kulturdenkmal. Auf dem Rücken, der von der Einsattelung zwischen Saupanzen und Lämpersberg nach Südosten hinaufzieht, erfolgt der Aufstieg entlang des Sommerweges gut sichtbar. Die Hangneigung im Aufstieg auf den langgezogenen breiten Rücken übersteigt 35° nicht, bleibt man stets am höchsten Teil des Rückens.

Die Abfahrt vom Saupanzen erfolgt direkt über seinen Südhang und mit dem Höhenverlust von 130 Hm. Die warmen Temperaturen der Tage vor unserer Tour ließen im steilen Hangbereich kleine Nassschneelawinen und Schneemäuler entstehen, denen wir bei der Abfahrt nahe am Waldrand ausstellten.

Im flachen Teil hinab zum Satteltiefpunkt kann man unter Ausnutzung der Geschwindigkeit bis zum Aufstiegspunkt – der letzte Teil des Weges von der Wildschönau herauf – fahren und dort wieder auffellen. Dieser Punkt liegt knapp höher als der Tiefpunkt auf 1.825 m, womit der Aufstieg zum Lämpersberg noch genau 380 m beträgt. Über eine Spitzkehre im Anstieg führt die Route dann auf den sich noch kurz flach hinaufziehenden Rücken zum Lämpersberg.

Der steilste Teil des Aufstiegs am Rücken befindet sich oberhalb der kleinen Baumgruppe im Hang zur Rechten. Über eine kurze Spitzkehrenstrecke wird dieser Bereich begangen. Anschließend führt die Spur rechts in den Hang hinein und wird zunehmend flacher.

Da die Schneelage bei unserer Begehung in dem extrem schneearmen Winter 2022/23 bereits schon im Februar dürftig war, mußten wir zwischen den Bergwiesenpolstern und der Scheeauflage hindurchzirkeln, welches auf den Bildern eindrücklich zutage tritt.

Im flachen Teil formt sich eine seichte Mulde aus, bevor der breite Rücken beginnt. Am Nordeck der Mulde, an dem der Sommerweg vorbeiführt, befindet sich ein Marterl, dessen Inschrift verwittert ist.

Die Schitourenroute kürzt das Nordeck ab und wendet sich früher nach rechts auf den breiten Rücken. Die Route aus der Mulde auf den Gipfel steigt über 160 Hm und einer Strecke von etwa 800 m.

Etwa am Ende des ersten Drittels der Strecke auf dem breiten Rücken mischen sich die Aufsteigenden aus der Wildschönau unter. Die Route von der Schönangeralm in der Wildschönau ist eine sehr beliebte, wie wir anhand der Begegnungen von Tourengehergruppen festgestellt haben.

Unter starken Föhnböen bewältigten wir den letzten steileren Aufschwung auf den Gipfel. Der Rücken wird dort noch einmal schmal und gegen den Gipfel hin wieder breiter. Die letzten Meter zum Gipfelkreuz unternimmt man am besten ohne Schi, die am schmalen Grat keinen Sinn mehr machen.

Vom übergroßen hölzernen Gipfelkreuz am Lämpersberg bietet sich ein schöner Talblick in die Wildschönau mit der bärig kupierten Aufstiegroute von der Schönangeralm. Diese Route kann im oberen Teil auch über das Steinerne Mandl begangen werden, eine tolle Gratstrecke und eindrucksvoll vom Gipfel aus einzusehen.

Bereits vielfach in diesem Winter aufgetreten waren Altschneeprobleme im Zusammenhang mit Lawinenunfällen, vor allem auf Nordhängen. Den Anriss eines eindrucksvollen solchen gemischt mit Triebschnee konnten wir auch auf der Nordseite des Lämpersbergs feststellen, siehe dazu die Bildergalerie.

Blick vom Lämpersberg zu Saupanzen und Joelspitze im Norden; die rechte Bildhälfte zeigt den Aufstieg von der Wildschönau

Leider wird man sich diesem Phänomen als Schitourenfreund in der Zukunft vermehrt stellen müssen, da die Schneefälle im Herbst mit den Jahren immer häufiger durch Regen über wärmere Perioden des Spätherbstes negativ beeinflusst werden, eben die Bildung des Altschneeproblems vermehrt begünstigt wird. Das Altschneeproblem ist heimtückisch und bildet sich meist den Winter über kaum vollständig zurück, weil es die Verbindung zum gewachsenen Boden darstellt, tief unter der Schneedecke.

Im Süden gegenüber trennt die felsige Einsattelung den Lämpersberg vom Kleinen Beil, dem der Große Beil und schließlich das Sonnenjoch folgt. Gegenüber im Westen folgen der niedere Torkopf, der höchste im Alpbachtal, der Große Galtenberg und der Mareitkopf.

Auf der Westseite des Greiter Grabens finden sich in der Ferne noch die tollen Schitourenziele des Standkopfs (Sagtalerspitze), des Gamskopfes und des Kleinen Galtenbergs und, kaum als Graterhebung erkennbar, aber mit den mächtigen Spitzen der Solsteine im Karwendel in 55 km Entfernung im Hintergrund an zu peilenden Hochstand (2.058 m), sowie am nördlichen Talbeginn, von Reith aus, der Loderstein.

Unseren Plan eine Passage durch den wegen Schneemangel leider schon ausgeprägten Felsgürtel in der Gratlinie hinab auf den Sattel zum Kleinen Beil ließen wir bleiben, weil er vom Gipfelbereich aus nicht gut eingesehen werden kann und wir nicht wußten wie tief sich die apere Strecke dahinter hinabziehen würde.

Die Variante der Abfahrt über den Südwesthang hätte den Charme hoch genug in das Becken oberhalb der Stadelkehralm zu gelangen, um schöne Abfahrtshänge ausnutzen zu können. Oder auch, um den Kleinen Beul mit zu machen.

Anstelle dieser noch zu erkundenden Abfahrt entschieden wir uns am Westhang abzufahren und sobald der Schrofengürtel umfahren wurde weit nach Süden zu queren, um unterhalb der Geländestufe im Kar möglichst ohne nochmaliges Auffellen zur Stadelkehralm zu gelangen.

Nach der schmalen Passage vor dem breiten Rücken fuhren wir in den von oben uneinsehbaren Hang dem kleinen Abenteuer entgegen. Dieser Teil der Abfahrt erfreute noch mit schönen Schwüngen oberhalb der untenliegenden weißen Almwiesen. In etwa unterhalb des Schrofen, die linker Hand erkennbar sind, nahmen wir die äußerst mögliche Abfahrtsrichtung gegen die bewachsene Geländestufe, die die Landmarke für die Abfahrt bildet.

Leider trieb uns der völlig aufgeweichte Schnee im unteren Teil des Hangs, in dem selbst die Schispitzen verschwanden, in der Querung am steilen Hang extrem abwärts und die Richtung war schwer zu halten.

Gerade noch erreichten wir die Geländestufe und genossen den Rückblick. Bei Pulverschnee wäre diese Abfahrt um einiges eindrucksvoller.

Nun erhob sich die spannende Frage, ob die Abfahrt zur Stadelkehralm ohne erneutes Auffellen möglich sei, zu klären. Unterhalb der Geländestufe hielten wir uns so gut es ging am Hang.

Die Abfahrtsspur führte uns durch die untersten Bäume und endete kurz vor einem kleinen Graben, der auf seiner Gegenseite ein Aufwärtstretteln über etwa drei Meter bedingte.

Von dort peilten wir unter leichtem Schieben den flachen Sattel im Südwesten zur Stadelkehralm an, der kurz vor dem Hochpunkt abermals einen kleinen Wassergraben zum Durchsteigen über etwa zwei Meter zum Hindernis hatte.

Alles in allem gesehen waren die beiden kurzen Aufstieg aber kaum der Rede wert und die Strecke kann somit als Abfahrt beschrieben werden.

Hinter dem Sattel befanden wir uns im wieder steileren Almgebiet der Stadelkehralm, allerdings durch einen weiteren Graben getrennt, der aber durchfahren werden kann, ohne zu tretteln.

Über die völlig aufgeweichten Hänge kämpften wir uns hinab zur Faulbaumgartenalm, wo die bärige Rundtour bis zum Verschwinden der Sonne hinter dem hohen Rücken des Torkopfs bei Bier und einem Meter St. Johanner ausklang.

Man möchte kaum glauben, daß diese Runde mit 1.285 m Aufstieg zu Buche schlägt. Durch den Saupanzen kann sie auch zu einer Tour ausgebaut werden, die von der Aufstiegsarbeit her jenen im hinteren Tal entspricht. Gesamt benötigten wir 6:15 Stunden incl. aller Pausen.

In der Bildergalerie befinden sich zwei Aufnahmen von der Schitour auf den Kleinen Beil anhand derer sich die Alternativabfahrt nachvollziehen läßt. Die dort gezeigte Schneelage entspricht nicht jener am Tag unserer Begehung des Lämpersbergs. Bei genügend Schnee müßte auch die schmale Stelle des Felsgürtels am Gratrücken problemlos befahrbar sein – dies gilt es ein anderes Mal durchzuführen.

Mils, 18.02.2023

- Start am Parkplatz Luegergraben

- nur mehr wenig Schnee unterhalb der Luegeralm nach dem Schneefall vor zwei Wochen

- bei der Luegeralm

- 15 min oberhalb der Luegeralm, Blick ins Talende

- am Weg kamen wir leichter voran als im Gelände

- Abzweigung von der Route zur Joelspitze unterhalb des Waldes nach rechts

- den Weg nach rechts (südlich) zur Sternbodenalm

- am Ende der Waldpassage

- Gelände der Sternbodenalm

- von der Sternbodenalm ins Talinnere geblickt

- weiter zum Hang durch das Gatter

- Kreuzung: links auf den Saupanzen, rechts zur Feldalm

- Aufstieg unterhalb des Westhangs des Saupanzens

- links Weg zum Saupanzen, rechts unten die Sternbodenalm

- am Weg zum Sattel zwischen Saupanzen und Joelspitze

- Aufstieg vom Sattel auf den Saupanzen

- im Westhang des Saupanzens

- den runden Rücken am Saupanzen erreicht

- Wetterstation am Saupanzen

- bäriger Blick auf den Lämpersberg, dem zweiten Teil der Schitour

- Rückblick vom Sattel auf den Saupanzen

- Aufstieg zunächst kurz am Nordosthang des Rückens zum Lämpersberg

- geradeaus führt der Sommerweg zur Feldalm

- am noch flachen Teil des Rückens auf den Aufstieg geblickt

- Rückblick auf den flachen Teil

- schöne Perspektive des Saupanzens und der Joelspitze

- steiler Teil des Aufstiegs am Rücken zum Lämpersberg

- Marterl am Nordeck des Rückens zum Lämpersberg

- in der flachen Mulde

- auf den breiten Rücken zum Lämpersberg

- Rückblick vom breiten Rücken in Richtung Saupanzen und Joelspitze

- das Gipfelkreuz am Lämpersberg wird sichtbar

- die letzten Aufstiegsabschnitte zum Lämpersberg

- am Plateau vor dem Lämpersberg

- schmaler Gipfelgrat zum Gipfelkreuz

- Lämpersberg, 2.202 m

- Blick vom Lämpersberg zu Saupanzen und Joelspitze im Norden

- Tiefblick Richtung Schönangeralm in der Wildschönau

- bäriger Grat vom Steinernen Tor zum Lämpersberg

- im Süden der Kleine Beil, der Große Beil dahinter und schließlich rechts das Sonnenjoch

- unten am Felsansatz das Schneemaul, hervorgerufen durch das Altschneeproblem, dahinter Aufstiegsroute von der Schönangeralm

- Blick hinab auf die Einsattelung zwischen Lämpersberg und Kleinem Beil

- im Westen der kleine Torkopf und der Große Galtenberg

- Abfahrt über den Westhang

- im oberen Teil mit gut fahrbarer Oberfläche

- nach unten links gehalten, in Richtung bewachsener Geländestufe

- Abfahrt querend zur Geländestufe im rechten Bildteil

- es wurde erheblich schwerer zu drehen im weichen Schnee

- fast eine Frühjahresabfahrt

- unterhalb des Schrofengürtels im Rückblick

- immer weiter nach Südwesten gequert

- die Abfahrtsvariante zwischen dem Felskopf und dem Flugzeug rechts oben

- unsere Abfahrtsroute mit der Querung

- Blick über die Feldalm zum Saupanzen

- unterhalb der Geländestufe zum Sattel

- Rückblick auf die Abfahrt unterhalb der Geländestufe

- erster Graben

- Sattel am Ende der Almwieden

- Rückblick mit zweitem Graben

- dritter Graben zur Stadelkehralm

- Ausklang in der Faulbaumgartenalm mit dem beleuchteten Sonnenjoch

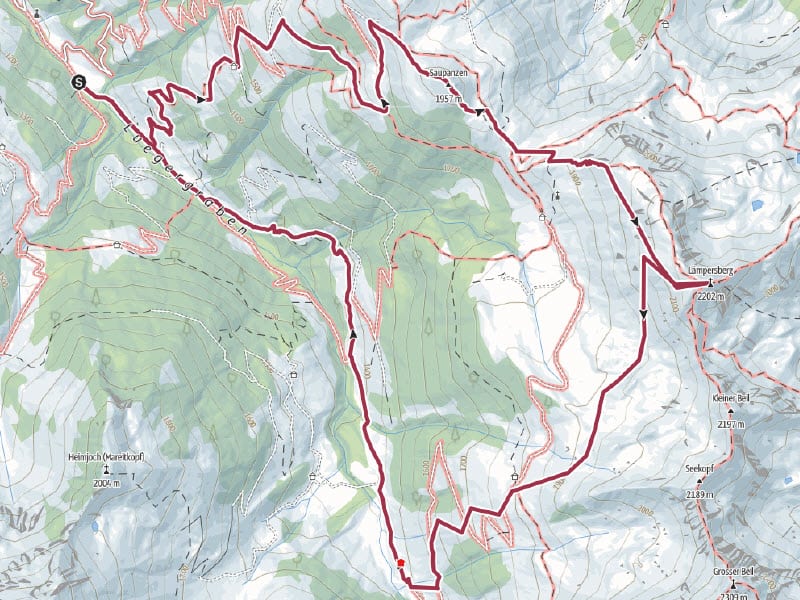

- Schitourenrunde Saupanzen und Lämpersberg

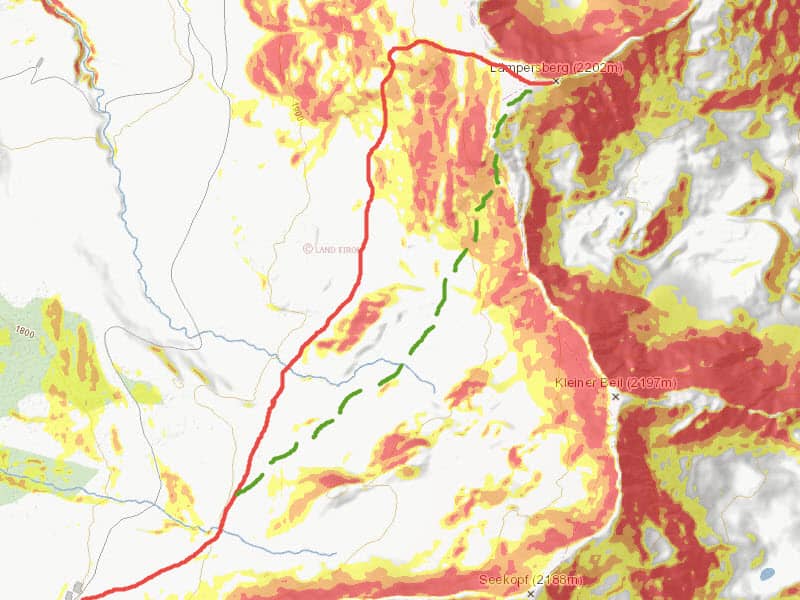

- Abfahrtsvarianten Lämpersberg; rot = unsere Abfahrt, grün strichliert = Variante über Südwestflanke

- Abfahrtsvariante vom Lämpersberg zur Einsattelung vom Kleinen Beil aus gesehen

- Abfahrtsvariante vom Lämpersberg zur Einsattelung vom Anstieg zum Kleinen Beil aus gesehen