Sie begrenzt den weiten Talkessel nordwestlich des Padasterjochhauses und die Route über die Ostflanke und den Nordgrat der Hammerspitze bietet einen kurzen, pfiffigen Steilaufstieg als Abschluß, der auf einen wenig aufgesuchten Gipfel von Trins aus führt. Der Gipfelhang wird über die Hammerscharte erreicht und führt über beeindruckende Abhänge zu beiden Seiten auf das schräge Gipfelplateau, in dessen Südwesten sich Kirchdachspitze und Habicht majestätisch erheben.

Im stillen Bergsteigerdorf Trins parkt es sich am P4 Waldfest immer vorzüglich und der Aufstieg zur ersten Freifläche, der Egarte, ist schneesicherer als der Almenweg, weshalb wir diesen Ausgangspunkt jenem vom oberen Parkplatz seit einigen Touren im wunderbaren Trinser Gebiet vorziehen.

Vorbei an einer der zahlreichen alten Mühlen im Gschnitztal auf das kurze Wiesengelände nach der Brücke über den Finetzbach beginnt der Aufstieg sozusagen mitten im Dorf, hinauf in Richtung der Barbarakapelle, auf den Waldweg zur Egarte.

Diesen Anstieg hinter sich gelassen wird nun die linke Seite am Ende der Egarte beschritten mit der Querung über den Valschwernbach in Richtung Loosloch. Rechts, innerhalb der Freifläche Egarte, führen die Routen auf die Peilspitze, sowie über den Normalanstieg zur Kesselspitze und zu den Spitzen jenseits dem Kalbenjoch, der Lämpermahdspitze und dem Gipfel Ober der Mauer (früher Kamplspitze).

Zwei Gehminuten nach dem Überschreiten des Valschwernbaches öffnet sich eine weitere Freifläche, die gerade nach Nordwesten zum Loosloch führt, über das sich die rassigen Touren auf den Westanstieg der Kesselspitze und den Roten Kopf unternehmen lassen. Zur Hammerspitze, dem Padasterkogel, dem Foppmandl und der Wasenwand allerdings, wird diese Freifläche, in der sich einige alte Lärchen behauptet haben, etwa mittig nach links, durch den Wald über die Steilstufe zum Padasterjochhaus verlassen.

Herrensteig nennt sich der Waldweg über die Steilstufe, die den etwa 350Hm messenden Sommerweg darstellt und des Winters ebenfalls begangen wird. Er führt mitten durch alte Baumbestände auf das sonnige Plateau der Padasteralm, das mit geringer Neigung von etwa 14° ab der Waldgrenze auf 2.000 m einen eher flachen Eindruck vermittelt und im Aufstieg perfekt dazu geeignet ist sich durch den Frontalblick auf die Hammerspitze mit dem Aufstieg auf dieselbe zu befassen.

Aufstieg über sanfte Kuppen zum Padasterjochhaus; Hintergrund die Hammerspitze mit den Nordgrat (von rechts)

Wer bei dieser Betrachtung den Eindruck bekommt der Nordgrat der Hammerspitze müsse als Schitour ein leichtes Ziel sein, der irrt. Im Anstieg zum Grat – der mit Ausnahme der kurzen Sattels (Hammerscharte) vor dem Gipfelhang nie gänzlich betreten wird – und an manchen Stellen in der Flanke sind Hangneigungen an die 40° zu bewältigen, auch wenn es vom Padasterjochhaus nicht so erscheinen mag. Dem Freund steiler Flanken wird der Aufstieg jedoch ein Genuss sein.

Zunächst steuerten wir den nordöstlich vom Padasterjochhaus gelegenen Talkessel an, vor dessen Ende der untere Hang zweckmäßigerweise in Angriff genommen wird. Einige Touren zuvor sahen wir da schon Spuren bis zum steilen Grataufschwung vor der Scharte, jedoch keine weiterführenden Spuren auf die Hammerspitze. So auch diesmal und der Umstand dazu sollte ebenfalls erkundet werden.

Mit ein paar Spitzkehren werden die steilen Teile der Ostflanke schräg unterhalb des Gipfels der Wasenwand rasch erreicht. Auf halber Strecke dorthin vermittelte der Grat bereits einen rassigeren Eindruck, als es noch kurz vorher, beim Padasterjochhaus den Anschein machte.

Nach dem Erreichen der beeindruckenden Felsstufen aus dem sog. Metamorphen Kalkkomplex (Bänderkalk- und Glimmerkalkmarmore, sowie Kalkphyllite) des Brennermesozoikums, die den Talkessel um das Padasterjochhaus eindrücklich prägen, beginnt die steigende Querung in Richtung der Grathöhe. Wenige apere Felspartien müssen dabei unten oder oben umgangen werden.

Bald ist ein größerer Felssporn erreicht, der unterhalb passiert wird und unter dem eine leichte Mulde die Steilheit der Flanke unterbricht. Von dort fällt der Blick bereits auf den nächsten, sich steil erhebenden Grataufschwung, der an seiner steilen Flanke im Aufstieg gequert wird. Diese Stelle dürfte die größte Steilheit im Anstieg zur Hammerscharte aufweisen und kurz vorher endeten die Aufstiegsspuren und man trat die Talfahrt an.

Mittlerweile – und man sollte dieses kleine Hilfsmittel den gesamten Winter über nie vergessen – machten sich die firnig-feuchtnassen Verhältnisse des untersten Hanges bemerkbar, indem unsere Felle das Aufstollen von kaltem Pulverschnee befiel und der Einsatz von Wachs Abhilfe schaffte. Natürlich ist es lästig, im Steilen den harten Schnee mit dem Stock von den Fellen abzuschaben und im Tiefschnee wieder in die Bindung einzusteigen, es gehört aber eben zu Frühjahrsverhältnissen dazu.

Die steilste Stelle auf die Hammerspitze ist ebenso jene Stelle im Aufstieg mit dem schönsten Blick auf die Gratkante. Atemberaubend bricht die Schuppe an der Grathöhe in das Stubaital ab und zeigt sich in fast senkrechten, dunklen Flanken, die nur dort angezuckert sind, wo sich die Schneeflocke zu halten vermag.

Zwischen aperen steinigen Schrofen hinauf legten wir unsere Spur so weit über den Aufschwung hinauf bis eine Querung ihrer steilen Flanke möglich war, bzw. bis die darüberliegenden Felsbänder eine höhere Querung begrenzten.

Die Querung führt auf eine Flachstelle zu, die unser späterer Punkt der Direktabfahrt wurde. Nach der Flachstelle mußte noch ein kurzes Stück Flanke unterhalb der Gratfelsen bis zur Scharte bewältigt werden, an deren flachem Ende die Begrenzung der Hammerscharte – die eher einen Sattel, als eine Scharte darstellt – beginnt und somit das letzte Stück, die Gipfelflanke mit ihren Steilstellen.

Eine letzte Trinkpause vor dem Sattel, bei dem nur wenige Meter Höhe verloren werden und die bei der Abfahrt mit genügend Schwung fast ohne Anschieben überwunden werden kann, eignete sich gut zur Inaugenscheinnahme des Aufstiegs, der im Tiris verräterisch flach dargestellt wird und dessen Grathöhe uns wegen der Wechtengefahr kaum betretbar erschien.

Somit verbleibt von dem weißen Band im Tiris kaum Breite und wir waren gezwungen leicht in die Westseite auszuweichen, in der steilere Verhältnisse herrschen. In Summe jedoch ohne Schwierigkeiten machbar, wenn auch mit etwas mehr Spitzkehren als man es sich wünschen würde.

Zuletzt stiegen wir über den sich nach Westen krümmenden Grat leicht in der Nordflanke befindlich über den Gratrücken auf die Luvseite und das flache Gipfelplateau, einige Dutzend Meter vor dem Gipfelkreuz, das wiederum knapp vor dem geodätischen Gipfel errichtet wurde.

Es trägt die Höhenangabe 2.634 m und gibt somit, mit freiem Auge ebenfalls nachvollziehbar, den 7 m niedrigeren Standpunkt an, als die Höhe der Hammerspitze mit 2.641 m misst.

Phantastische Sicht von der Hammerspitze bietet sich auf Kirchdachspitze und Habicht. Im Südwesten.

Zwischen den beiden lugen Äußere und Innere Wetterspitze hervor und ganz rechts, kurz bevor die mächtige Südostkante des Habichts zu Tal stürzt, erblickt man den Signalgipfel (3.393 m, Südtirol), in etwa 350 m südöstlicher Distanz zum Wilden Freiger.

Am einsamen Gipfel der Hammerspitze blieben wir an diesem so schönen Spätwintertag alleine und das Gipfelbuch verriet auch sehr wenige Besteigungen im vergangenen Winter.

Alle Partien strömten auf den Padasterkogel, der ein schönes und leichtes Tourenziel darstellt mit einer tollen Abfahrt zu den Padaster Mähdern bis hinaus zum Käferloch.

Die Abfahrt vom Gipfelhang erwies sich bereits im Aufstieg als windgepresst und schwer fahrbar zwischen Triebschneepaketen und harten Windgangln.

Im Mittelteil sei man vorsichtig, es gibt dort eine Stufe, bei der man mit dem Druck im Schwung leicht die seicht liegenden Felsbrocken erwischt.

An der Hammerscharte muß man sich angesichts des schön vorausliegenden Kars die Frage stellen, ob denn nicht auch der Aufstieg vom Pinnistal möglich wäre. Kennt man den Rohrauersteig im Sommer, dann muß die Frage verneint werden, es sei denn, es gibt einen Durchschlupf durch die Schrofen in der Abfahrt vor dem felsigen Teil am Steig unterhalb der Widdersgrube. Dies gälte es des Sommers zu erkunden.

Unsere Abfahrt nach der Scharte erfolgte ab dem steilen Hang, der sich direkt von den Gratfelsen zum Padasterjochhaus hinabzieht und der im oberen Teil nach der schmalsten Stelle über ein kurzes Stück Gelände mit deutlich mehr als 40° führt. Man kann die Hangneigung im Video knapp vor der Überblendung kurz sehen indem Herwig geradezu unter der Schneekante aus dem Fokus verschwindet.

Die Direttissima hinab zum Padasterjochhaus verflacht in der Tiefe zusehends, über 220 Hm bleibt die Abfahrt jedoch in einer Neigung von 35° und darüber. Der Hang war bei unserer Befahrung völlig frei von Felsbrocken und erlaubte im bereits umgewandelten Schnee eine kraftraubende direkte Spur nach unten. Vom Padasterjochhaus konnten wir unsere Abfahrt gut überblicken.

Auf der weiteren Abfahrt vom Padasterjochhaus bieten sich einige Schwellen von Hütten zur Einkehr und dem Sonnengenuß an und so beliebten wir wieder diese grandiose Landschaft nicht ohne Rast bei einer Hütte zu beenden und danken dem Eigentümer für die Sitzgelegenheit am Logenplatz der Natur.

Immer wieder schön bei der Abfahrt anzusehen ragt die Hohe Burg mit der idyllisch fabelhaft bezeichneten sogenannten Burgfamilie1 „Inderer und Außerer Buambichl“ als südöstliche Begrenzung der Hochfläche der Padaster Mähder gegen die Sonne.

Die Reisen zwischen diesen Köpfen bieten Spielwiese für Liebhaber von dunklen, nordseitig schattig ausgerichteten Steilabfahrten nach dem Hinauftragen des Brettes, möglicherweise unter Einsatz von Pickelwerk an jeder Hand und möglicherweise mit Null Rastplatzfläche oben. Wie herrlich erscheint dagegen unsere Talseite.

Mit den sonnigen Aufenthalten auf dem Gipfel und an der Almhütte haben wir für die Schitour 6:30 Stunden benötigt. Der Aufstieg erfolgte über 1.430 Hm und die Aufstiegsstrecke beträgt 6,3 km.

Mils, 07.03.2021

1 Tiris: Basisthemen/Beschriftung/Flurnamenerhebung

- unterwegs zur Abzweigung links durch den Wald zum Padasterjochhaus

- Stefan im Aufstieg durch die schöne Freifläche oberhalb der Bachquerung

- am Herrensteig durch den Wald

- zwischendurch sieht man den Westanstieg zur Kesselspitze

- bereits über der Waldgrenze, nahe der Baumgrenze; im Hintergrund die Hammerspitze

- herrlicher Tourenberg Padasterkogel

- im flacheren Teil nach der Waldgrenze, hinten die Peilspitze

- Blick nach Süden, links doe Hohe Burg

- Aufstieg über sanfte Kuppen zum Padasterjochhaus; Hintergrund die Hammerspitze mit den Nordgrat (von rechts)

- gen Süden erheben sich Dolomitengipfel in der Ferne

- Padasterkogel

- Tuxer und Zillertaler Alpen zur Rechten

- Foppmandl mit dem schönen Grat zur Wasenwand (hier auf diesem Blog nachzulesen)

- wir steuern den Talkessel an

- die Hänge, die wir begehen wollen

- Talkessel mit Gipfel der Wasenwand, wir steigen links weiter

- bereits im Osthang zum Nordgrat zur Hammerspitze

- Blick gegen die Wasenwand

- mitten im Anstieg zum Nordgrat; hier schon recht steile Verhältnisse

- ein aperes Felsrippchen wird oberhalb umgangen

- beeindruckende Felsflächen des Brennermesozoikums

- weiter in der Querung zur Hammerscharte

- Trinkpause oberhalb der Hangmulde

- der steile Teil beginnt

- Rückblick von der steilen Graterhebung

- Rückblick mit dem Aufstieg vom Talkessel

- am steilsten Teil zwischen den Felsbrocken hindurch

- Rückblick auf den unteren Teil des Gratbuckels

- nach der folgenden Spitzkehre wird zum Gratkopf links im Bild gequert

- Aufstieg zur Querung

- Querung zum überdimensionalen Steinmann

- gewaltiger Rückblick mit Gratabbruch ins Pinnistal

- Padasterjochhaus tief unten

- letzter Teil vor der Hammerscharte mit natürlichem Steinmann links; spätere Abfahrt links im Bild

- Herwig am Plateau vor der Hammerscharte

- Aufstieg zum Plateau in phantastischem Gelände

- Gipfelhang der Hammerspitze

- Blick nach Süden wird immer besser

- und so auch jener nach Westen; in Bildmitte Ruderhofspitze vor Schafspitze, rechts davon Zwölfer- und Elferspitze

- Stefan nach dem kleinen Plateau, im Hintergrund die mächtige Kesselspitze

- Herwig am Plateau vor der Hammerscharte, rechts unten das Gschnitztal

- der Gipfelhang der Hammerspitze wir angespurt

- steiler Aufstieg am Gipfelhang der Hamerspitze

- Gipfelkreuz der Hammerspitze wird sichtbar

- Rückblick auf den Gipfelhang mit Stefan im Aufstieg

- auf den letzten Metern legt die Hangneigung noch ein bisschen zu

- Gipfelkreuz der Hammerspitze vom Beginn des flachen Gipfelplateaus gesehen

- letzte Meter auf die Hammerspitze

- immer ein erhebendes Gefühl nach langer Zeit der erste Besucher am Gipfel zu sein

- Überblick über den Aufstieg aus dem Talkessel auf die Hammerspitze

- Stefan mit tief unten liegendem Padasterjochhaus

- Herwig betritt das Gipfelplateau

- Hammerspitze, 2.634 m

- atemberaubende Winteransicht von Kirchdachspitze und Habicht

- Habicht mit links Äußerer und Innerer Wetterspitze, sowie der Signalgipfel beim Wilden Freiger

- der Norden – Kalkkögel mittig bis rechts

- beeindruckender nordöstlicher Serleskamm

- Hohe Burg und Gschnitztal, dahinter Tuxer und Zillertaler Alpen

- in Bildmitte die Tribulaune, rechts Kirchdachspitze mit verwegenen Abfahrtsspuren

- Gipfelrast auf der Hammerspitze

- Stefan bei der Abfahrt

- das herrliche Gelände um das Padasterjochhaus

- Blick ins Pinnistal zur Issenangeralm

- Hammerscharte mit Grataufschwung (steilste Stelle im Aufstieg)

- Rückblick auf den schönen Gipfel der Hammerspitze

- Stefan im unteren Teil der Abfahrt zum Padasterjochhaus

- Abfahrtsgelände von der Hammerspitze

- Abfahrt im Rückblick mit Steilaufschwung bis Hammerscharte

- Padasterjochhaus mit Hammerspitze

- Schneemaul in den Padaster Mähdern

- die einladende Sitzgelegenheit vor unserem Gipfel im Hintergrund

- Entspannung in der Frühlingssonne

- zauberhaftes Abfahrtsgelände vom Padasterkogel

- letzter Teil der Abfahrt nach dem Wald, hinten die Burgfamilie

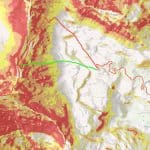

- Aufstieg und Abfahrt Hammerspitze

- Route Schitour Hammerspitze