Als zweite Möglichkeit eines Aufstiegs in der westlichen Talflanke im Verlauf des Gleirschtales präsentiert sich die Schitour auf die Haidenspitze von der Talstation der Materialseilbahn zur Pforzheimer Hütte als ein mehrstufiger, großteils steiler Aufstieg auf einen lohnenden, gerade nicht Dreitausender.

Einzige Verschnaufpause im Anstieg stellt die flache Mulde „auf der Haide“ dar und selbst diese weist eine durchschnittliche Steigung im normalen Aufstiegsbereich von gut 10° auf.

In St. Sigmund, am großen Parkplatz (1.515m, ein paar Euro Gebühr), erfolgt der Start entlang des Weges ins Gleirschtal, des Winters Rodelbahn. Flach beginnt der Aufstieg und Abkürzungen bis zur Gleirschalm gibt es nur eine recht kurze, wenig ergiebige nach der ersten Linkskurve nach der Brücke über den Gleirschbach.

Ab der Gleirschalm (eigentlich „die Gleirschhöfe“), die neben der Pforzheimerhütte meist den Einkehrpunkt nach den Touren im Gleirschtal bildet, wird bald erreicht und ab dort geht es auf dem langen scheinbar flachen Teil am „Anger“ bis zur ersten Talverengung weiter. Am Schluß zieht sich die Spur mit ein zwei Meter Höhenverlust taleinwärts und trügt, der Höhenunterschied auf dieser 1.300m langen Strecke von der Alm beträgt knapp 80Hm. Eine gute halbe Stunde dauert der Aufstieg bis zum Beginn der mäßigen Steigung hinter der Gleirschalm und außerhalb der Vorderen Gleirschalmhütte.

Über verschieden steile – immer aber nur mäßig steile – Kuppen zieht sich die Route meist am Weg bis zu einer deutlichen Talverengung, in der bei allen Touren, die der Verfasser bis jetzt im Gleirschtal unternommen hat, Lawinenreste vom Hang östlich herab vorgekommen sind, der Ort „Ochsenhag“ genannt. Kaum einige Minuten hinter dieser Einschnürung befindet sich die Talstation der Pforzheimerhütte, die einen Wegpunkt im Aufstieg zur Haidenspitze bildet.

Der gesamte Teil des Aufstiegs bis zur Seilbahn bleibt im Hochwinter im Schatten, erst nach der Seilbahn darf man sich der Sonne erfreuen. Zuweilen kann die Thermik im Gleirschtal ein eisiges Lüftl erzeugen, das aufgrund der Dichte natürlich immer in Richtung Tal strömt und für entsprechende Gefühle im Gesicht sorgt – so auch bei unserer Begehung, weswegen die Sonnenhänge auf die Haidenspitze, die von der Seilbahn nordwestlich wegziehen, beim Aufstieg im nächsten Abschnitt willkommen sind.

Bis zur Seilbahn (etwa 2.125m) werden in etwa eineinhalb Stunden 6,7km und gut 600Hm zurückgelegt. Durchschnittlich beträgt die Steigung somit etwa 9% und kann, für Konditionsstarke oder auch mit etwas Humor, als Aufwärmstrecke bezeichnet werden. Bis zum Gipfel fehlen von dort noch rassige 850Hm, die das Gustostück der im oberen Teil hochalpinen Unternehmung darstellen.

Ein schöner und in jeder Hinsicht frei wählbarer Teil des sich vom Tal hinaufziehenden Hangs ist der unterste Teil, der rechterhand, nordwestlich nach der Seilbahn ansetzt.

Wir haderten an diesem Hang zwischen Wärme unter Sonne im Steilen (gut 35° Hangneigung und auch etwas mehr) und der weniger kraftraubenden Strecke, weil flacher, im Schatten des breiten Hangs, wobei – kaum verwunderlich – die Bestrahlung obsiegte und wir Kraft gegen Wärme eintauschten.

Nach einigen Minuten Am Hang tauchten wir Ende Februar bereits in Bestrahlung ein, welche der schon feinen Stimmung auf der schönen Tour nochmals zusätzliche Hochgefühle einhauchte.

Noch unterhalb der Hälfte des schönen Schihangs zur Rotgrube, der mehr als 400Hm Höhenunterschied misst, wird die Höhe der Pforzheimerhütte erreicht , die etwa 600m Luftlinie südlicher auf einer Geländeverflachung am Ansatz zum Walfeskar liegt.

An dieser Stelle präge man sich das Gelände in Richtung zur Pforzheimerhütte ein, sollte eine Einkehr in der derselben bei der Abfahrt von der Haidenspitze ins Auge gefaßt werden. Die Querung des Hangs „am Sum“ unterhalb der „Schwärzschrofen“ ist, bei rechtzeitig hohem Ansatz der Querung, in durchgehender Fahrt über den steilen Hang möglich, wenn die Schneelage paßt.

Unser Aufstieg zur Haidenspitze führt über den Ansatz der Rotgrube, die zwischen dem markanten nördlichen Felsabbruch, der von der Haidenspitze als Abbruchkante herunterzieht (Rautenwand) und der westlichen Begrenzung, einer Gratrippe, die das Walfeskar abscheidet, mit einer Mittelrippe von der Rotgrubenspitze herab, eingebettet liegt. Gemäß der AV-Karte werden beide Muldenteile Rotgrube genannt.

Zwischen der Haiden- und der Rotgrubenspitze liegt die Rotgrubenscharte. Auf die Rotgrubenspitze (3.040m) führt von der Rotgrube aus ebenfalls eine Schitour, die, angesichts der sichtbaren Schroffheit der Flanke dorthin, ein hehres Ziel darstellen muß.

Im flacheren unteren Teil der Rotgrube (kleines Plateau ~2.550m) erkennt man gut die Passage durch die Schrofen hindurch zum Plateau „auf der Haide“ hinauf. Hierzu wird nahe an die Steilstufe herangestiegen und dann, in wenigen Spitzkehren leicht nordöstlich durch den steilen Hang gestiegen, im oberen Teil mit der größten Neigung (>35°) und kurz.

Bei unserer Begehung fanden wir die südwärts ausgerichtete Passage auf den letzten ca. 20Hm bereits Ende Februar mit nur mehr wenig Schneeauflage zwischen den Schrofen vor.

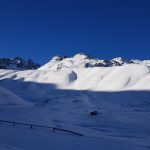

Zunächst kann im Flachen, nach dem steilen Durchstieg, beim Verschnaufen auf dieser Stufe im Rücken das herrliche Panorama des bis zum Talende völlig offenen Gleirschtals genossen werden. Ein grandioser Anblick des weiten und von lauter eindrucksvollen Spitzen – bis hin zum Hohen Seeblaskogel – gesäumter Talkessel, der beeindruckt, bevor man sich dem weiteren Aufstieg auf die Haidenspitze zuwendet. Bereits tief unterhalb die Pforzheimerhütte zu sehen.

Wir hatten ab der Flachstelle die Wahl zwischen der linksseitigen (westlichen) Umrundung des Geländes „auf der Haide“ und dem rechtsseitigen (östlichen) Aufstieg auf eine moderat steigend Rippe, die oben an die südöstlich ausgerichtete Schlußflanke zur Haidenspitze hinaufzieht und entschieden und für die linksseitige Umrundung und den Aufstieg zur Kammhöhe in der hinteren Verschneidung.

Bei zweifelhaften Schneeverhältnissen, oder auch frequenter Befahrung oberhalb der tiefen Mulde mag die Variante rechterhand die klügere, bzw. sichere sein. In unserem Fall waren wir allerdings die ersten am Tag und so entschieden wir den schöneren Anstieg durch die Mulde und die Verschneidung am Ende.

Der Abschnitt durch den Muldenkessel fordert vor allem im oberen Teil mehr an Kondition als es von unten, von der Flachstelle aus aussieht. Bis zum steileren Teil werden im Muldenkessel immerhin auch 100Hm gewonnen. Der steilere Teil liegt noch etwa 300Hm unterhalb des Gipfels der Haidenspitze und beglückte uns am schönen Tag gegen Ende Februar in rundum eingebetteter Lage mit schweißtreibenden Temperaturen.

Auf dem breiten Gratrücken angekommen, kann die Flanke zur Haidenspitze hinauf fast vollständig eingesehen werden und sie wirkt steil; am steilsten Abschnitt reicht die Neigung an 40° heran und es gibt Stellen darüber.

Dem Kamm folgten wir bis er in die Flanke überging und legten dann – etwa 100Hm unterhalb des Gipfels – ein paar Spitzkehren, etwas links der Schrofenhänge ober uns (Pkt. 2.955m in AV-Karte). Zuletzt querten wir aus einer flacheren kleinen Mulde gut unterhalb des Gipfelgrates zum Gipfelkreuz der Haidenspitze hinaus.

Nicht nur als Schitour rassig, auch als Aussichtspunkt verdient die Haidenspitze hervorgehoben zu werden. Das Panorama knapp unterhalb der 3.000m Marke ist wirklich beeindruckend, ins offene Gleirschtal fällt der schönste Blick aller Kulissen in einer Drehung.

Adolf Witzenmann, schwäbischem Bergpionier und Initiator der (neuen) Pforzheimerhütte, ist das eigenwillige, ansprechend schöne Edelstahl Gipfelkreuz auf der Haidenspitze gewidmet und es wurde von Nachkommen finanziert und im Juli 2009 von der DAV-Sektion Pforzheim aufgestellt. Das Gipfelbuch wird seitlich im stumpfen Pyramidenboden der Querstrebe verwahrt und ist dort trotz Wetterseite gut vor Nässe geschützt.

Im Kamm südwärts befindet sich die imposante Rotgrubenspitze und ganz knapp an ihrer rechten Flanke weit dahinter der Zwieselbacher Rosskogel, ein tolles Schitourenziel.

Ein bemerkenswerter Blick zielt über das Gleirschjöchl (2.751m) hinüber zum leicht südöstlich gelegenen Breiten Grießkogel (3.287m) und auf den Strahlkogel (3.288m) rechts daneben.

ganz links der Gleirscher Fernerkogel, rechts die Vordere Sommerwand, in Bildmitte der weiße Kopf des Breiten Grieskogels, rechts davon der Strahlkogel

Links davon, also genau südlich, liegen die Sommerwände und die auffallend kühne Spitze ist der Gipfel der Vorderen Sommerwand (3.156m). Sie liegt 1,7km näher zur Haidenspitze und wirkt daher höher als die höchste Erhebung im Tal, der Gleirscher Fernerkogel (3.194m), der Gipfel am südlichsten Talende des 10km langen Gleirschtales (bis zum Ende des Gleirschferners), von dem er seine Namensgebung erhalten hat. Er ist knapp oberhalb der Südlichen Sommerwandspitze mit breitem Schneeband links vom Gipfel abfallend sichtbar und bietet eine unvergessliche Schitour mit nicht mehr leichtem Steilaufstieg.

links hinten Hohe Wasserfalle, Hochreichspitze, Gamezkögel, auf einer Linie Weitkarspitze, dahinter Sulzkogel, dahinter Acherkogel, rechts davon Zwöflerkogel im Hintergrund und Kraspesspitze im Vordergrund

Im Westen reicht der Blick zur phantastischen Schitour auf den Hochreichkopf, mit der Hohen Wasserfalle links davon, im Vordergrund – über dem aperen Gratrücken gelegen – die Weitkarspitze mit dem Sulzkogel und weit entfernt dem Acherkogel in fast direkter Richtung dahinter.

Blick auf die Zwingen im Talgrund des Kraspestals, aufragend die Steintalspitzen und der Gaiskogel (beide links der Bildmitte)

Genau hinter der Scharte zwischen nördlichem Ausläufer der Weitkarspitze und der Kraspesspitze fällt die markante Pyramide des Zwölferkogels (2.988m) ins Auge.

Gegen mittags wurde es Zeit zur Abfahrt, da die Sonneneinstrahlung schon sehr am Schnee gewirkt hat und dieser immer weicher wurde. Nach einer halben Stunde Gipfelpause standen wir also wieder am Schi zur Abfahrt bereit.

Die drei Kollegen, die gleichzeitig mit uns aufstiegen und eine bemerkenswerte Qualität von Höhenmedizin bei sich hatten, die in dieser Güte normal nur der Autor von seinem Bergmedizin-Pharmazeuten Peter Mayr aus Hall verabreicht bekommt, dehnten deren Gipfelrast noch weiter aus. Wahrscheinlich weil es so schön war und dieser Grund ist auf der Haidenspitze mehr als verständlich.

Die steile Abfahrt über die schon sehr lange am Tag bestrahlte Gipfelflanke präsentierte sich von der Aufweichung her als sehr akzeptabel und bot fast Firnverhältnisse, mit leichten Schwüngen und kaum Einsinken.

Weiter unten, durch weniger Sonneneinwirkung, wurde die Oberfläche noch besser und im Kessel trafen wir kaum nassen Oberflächenschnee an.

Nach der Kante „auf der Haide“ herrschten im Steilen wieder richtig gute Firnverhältnisse vor und die 500Hm hinab ins Tal haben wir so richtig genossen.

Am Weg hinaus zur Gleirschalm – etwa nach der Vorderen Gleirschalm – konnten wir noch einen Blick auf die Wechten am Kammrücken werfen (siehe Bildergalerie), denen man fernbleiben sollte, wenn man „auf der Haide“ rechterhand über den Buckel ansteigt, anstelle über den Muldenkessel.

Ihren Abschluß fand die schöne Schitour in der netten Gleirschalm, bei Standardmenü des Bergsteigers, Knödelsuppe und Bier auf der sonnigen Terrasse.

Die Tourdaten aus den Aufzeichnungen: Aufstieg 1.470m – 3:40h, Gesamtzeit 5:40h (incl. 30min Gipfelpause und 45min in der Gleirschalm) bei einer Streckenlänge im Aufstieg von etwa 9km.

Mils, 22.02.2020

- Parkplatz in St. Sigmund

- Eingang ins Gleirschtal

- schattiger Aufstieg nach der Gleirschalm

- Gelände der Vorderen Gleirschalm

- kurz vor der Engstelle Ochsenhag

- Gelände der Hinteren Gleirschalm – oberhalb der Talstufe die Pforzheimerhütte

- das Aufstiegsgelände halb im in der Sonne, halb im Schatten

- der schattige Teil, den wir nicht gewählt haben; dahinter die Rotgrubenspitze

- herrliches Gelände zur Rotgrube

- Rückblick auf den Talkessel der Gleirschalm

- etwa 600m gegenüber die Pforzheimerhütte

- kurze Rast mit der Haidenspitze im Hintergrund

- Anstieg auf das kleine Plateau vor der Steilstufe

- Flanke auf die Stufe „auf der Haide“

- Anstieg in der steilen Flanke

- Felsabbrüche von der Rautenwand herab

- oberer Teil der Flanke auf die Haide

- letzter Teil Steilstufe auf die Haide

- Haidenspitze von der Flachstelle aus

- phantastischer Rückblick in das Gleirschtal; im Vordergrund die ausgeaperte Kante

- in den Muldenkessel hinein unterwegs

- der schöne Muldenkessel unterhalb der Haidenspitze

- imposante Rotgrubenspitze

- Aufstieg links in den Muldenkessel

- bestes Tourengelände, links die steile Flanke zum Gipfel

- Rückblick aus dem Muldenkessel

- Aufstieg im steilen hinteren Muldenteil

- der Gipfelhang sichtbar; rechts der Bildmitte erfolgt der Aufstieg

- der immer wieder bärige Blick nach Süden

- oberer Teil auf den Kamm zum Gipfelhang

- der Kamm geht in den Gipfelhang über

- linker Bildrand: hier kommt man herauf, wenn man alternativ unten rechts den Buckel ansteuert

- letzte Trinkpause etwa 200Hm unter dem Gipfel der Haidenspitze

- Anstieg über den Buckel mit trügerischen Wechten

- die steile Gipfelflanke

- Eindruck zur Hangneigung am Gipfelhang zur Haidenspitze

- letzte Querung zum Gipfelkreuz nach der muldenartigen Verflachung

- Gipfelkreuz in Sicht

- Haidenspitze, 2.974m

- Blick zur Rotgrubenspitze und knapp rechts davon zum Zwieselbacher Rosskogel

- links hinten Hohe Wasserfalle, Hochreichspitze, Gamezkögel, auf einer Linie Weitkarspitze, dahinter Sulzkogel, dahinter Acherkogel, rechts davon Zwölferkogel im Hintergrund und Kraspesspitze im Vordergrund

- Blick auf die Zwingen im Talgrund des Kraspestals, aufragend die Steintalspitzen und der Gaiskogel (beide links der Bildmitte)

- links der Bildmitte der Praxmarer Grieskogel, eine lohnende Schitour

- gewaltige Sicht in den Süden; das hintere Gleirschtal mit seiner tollen Umrahmung

- ganz links der Gleirscher Fernerkogel, rechts die Vordere Sommerwand, in Bildmitte der weiße Kopf des Breiten Grieskogels, rechts davon der Strahlkogel

- schönes Gipfelkreuz auf der Haidenspitze

- gewaltiger Tiefblick ins Tal; deutliche die Stufe „auf der Haide“ zu erkennen

- Sicht bis tief in die Ötztaler Alpen

- Abfahrt über den Gipfelhang

- die weiche Schneeoberfläche gut an den Schwüngen zu erkennen

- wieder am Kamm und weiter hinab in den Muldenkessel

- bärige steile Hänge

- unvergessliche Kulisse

- durch die Flanke des Muldenkessels herab

- Rückblick nach den bärigen Hängen

- weiter im Firn unterhalb der Steilstufe

- bestes Abfahrtsgelände

- Moränenhang vom Gleirscherferner rechts im Tal gut erkennbar

- da lacht das Herz

- Rückblick auf das tolle Gelände im Abschlußhang

- unterer Teil im Schlußhang, unten die Talstation der Materialseilbahn der Pforzheimerhütte

- auf Höhe der Pforzheimerhütte

- Wechten am Kamm zur Haidenspitze von der Vorderen Gleirschalm aus gesehen

- sogar in das schroffe Kar zum Mutenkogel führen Steigspuren

- auf die Haidenspitze, Prost!

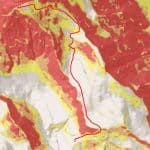

- Hangneigungen Haidenspitze