Für die heurige traditionelle Bergtour traf Hellmut eine interessante Wahl – den aussichtsreichen Gratkamm auf die Lämpermahdspitze. Dieser an sich leichte Gipfel wird im Normalfall als Zwischenziel bei der Überschreitung des Serleskamms als erster erreicht, wenn die Überschreitung von Nordost nach Südwest erfolgt und am Serlesjöchl ihren Lauf nimmt. Dazu steigt man nach dem Serlesjöchl wesentlich einsamer nach Südwesten weiter, als das auf dem viel begangenen Steig von Maria Waldrast aus bis zum Serlesjöchl der Fall ist. Über den kurzen und schönen Gratkamm aus Gesteinen der Blaser Decke wird der Gipfel erreicht. Den Abstieg wählten wir in direkter Linie entlang des Aufstiegs der Schitour über die langgezogene Schuttreise hinab zum Kalbenjoch und schließlich in die Matreier Grube.

Bei prächtig ungetrübtem Himmel verließen wir den Parkplatz unterhalb des Klosters Maria Waldrast, um am Steig zur Serles unsere Tour zu beginnen. Am Brunnen, gleich gegenüber der 1621 begonnenen Wallfahrtskirche befindet sich das Gatter zum Wald, durch den sich der Steig die ersten Minuten hinaufzieht.

Bald lichtet sich der schöne Wald mit altem Baumbestand und der Steig taucht in eine lange und großteils sehr dichte Latschenstrecke ein, die nur durch die massiven Einschnitte im Hangschutt, gebildet und eindrucksvoll ausgeformt von Sturzbächen der sommerlichen Hochwetter, in einzelne Abschnitte getrennt wird. Insgesamt fünf solcher Bachläufe werden überquert und vermitteln dem Betrachter im Tiefsten ihrer Ausprägung einen beeindruckenden Blick für die Schuttmassen, die als Muren bewegt worden sind. Die ersten drei davon, die mächtigsten, legen Ihre Zunge bis über den Rückweg tief unten im Gelände der Matreier Ochsenalm aus.

Den Ursprung nehmen die gewaltigen Schuttströme sowohl vom hauptdolomitischen Fundament der Serles, dieses vorwiegend kleinstückig splitternd brechend, als auch von der Verwitterung des härteren Kalkmarmors, der den Gipfelaufbau der Serles bildet und signifikant plattiger bricht. Die hohen Mauern der einzelnen Kalkmarmorschichten der Serles, die teilweise Dolomitlagen aufweisen, können vom Gratkamm zur Lämpermahdspitze aus bewundert werden.

Noch vor der letzten Schuttreise und bevor die Latschenstrecke schlagartig endet, gibt der Hangrücken von der Serles herab den Blick auf die Lämpermahdspitze frei. Die Südostflanke wird durch den Gratkamm gebildet und ist eine steile Felswand, weitgehend ohne Bewuchs mit einem breiten Schuttkar am Fuß.

Rechts an der Gratmauer die Rote Wand, ein Grataufschwung aus gelblichem Gestein, Verwitterungsprodukt, wie der Autor glaubt oben am Gratkamm festgestellt zu haben.

Die Serlesgrube zieht sich hin, bietet jedoch phantastische Blicke zu beiden Seiten und Hellmut erzählte vom Durchschlupf zwischen den Felsbänken, der im Winter auf der Schitour auf die Serles zu nehmen ist. Eine Schitour, die der Autor noch durchzuführen hat und nun den klassischen Anstieg kennt.

Am Serlesjöchl verweilten wir zur kurzen Trinkpause und Musterung des weiteren Aufstiegs. Der Gratkamm sieht vom Jöchl einigermaßen imposant aus, mußten wir zugeben und, daß der Grat ein leichter sein soll konnten wir uns von dort gar nicht so richtig vorstellen. Zur Sicherheit rüstete sich Hellmut am Jöchl mit dem Brustgurt aus.

Quer in den Hang schneidet der Steig den Hang auf die Rote Wand unterhalb der kompakten Felsen der ersten Graterhebung und auf Schutt wird er begangen. Ein kurzes steileres Stück leitet über auf die Wiese im Kar unterhalb der Roten Wand und der Ausstieg aus dem Kar führt durch einen schroffigen Ausläufer des Gratkamms, bei dem ein paar einfache Kletterzüge erforderlich wurden.

Auf der Grathöhe angekommen erblickten wir ein paar moderate Zacken, über die der Steig führen sollte. In festem Fels führte der Steig zuerst über ein paar Minuten dahin, mit einer schmalen Stelle die einzige leicht anspruchsvollere, bei der einige Kletterzüge vonnöten waren, bevor der aussichtsreiche Grat nach rechts (westlich) verlassen wird.

Über eine steile Rampe gelangten wir hinab in eine Scharte. Da die schuttbedeckte Rampe die Gefahr eines Ausrutschers barg verwendeten wir zu Hellmuts Sicherung das kurze Seil bis zum Schärtchen, an dem das Steiglein über eine kurze Strecke tiefer in die Westflanke des Grates leitete, um gleich wieder auf die Grathöhe anzusteigen.

Vor einer imposant mit Felsblöcken verbauten Wand, die nach oben hinaus eine bärige Kletterei im Verlauf der Grathöhe verspricht, weicht der Steig nach rechts ab und leitet auf den Felsblöcken über einen luftigen Vorsprung, an manchen Stellen unter leichtem Einsatz der Hände, wieder auf die Westflanke hinüber.

Leicht ging es auf der schrägen Hangfläche dem nächsten Aufschwung zu. Dieser wurde schräg nach oben gequert und erforderte wieder ein paar harmlose Kletterzüge.

Oben endet er in einem kurzen und breiten Kamin, mit Überstieg auf den breiten und flacheren Gipfelsteig. Das Seil konnten wir am Gipfel verstauen, es diente lediglich als Versicherung im Kopf und mußte auf der gesamten Strecke nicht im Geringsten seinen Dienst tun.

Die Lämpermahdspitze wird durch ein kleines, beeindruckend schönes, schmiedeeisernes Gipfelkreuz mit einer geschmiedeten Dornenkrone als Meisterwerk im Balkenzentrum geziert und das Gipfelbuch wird in einer abgedeckten Nische im Steinsockel des Kreuzes aufbewahrt.

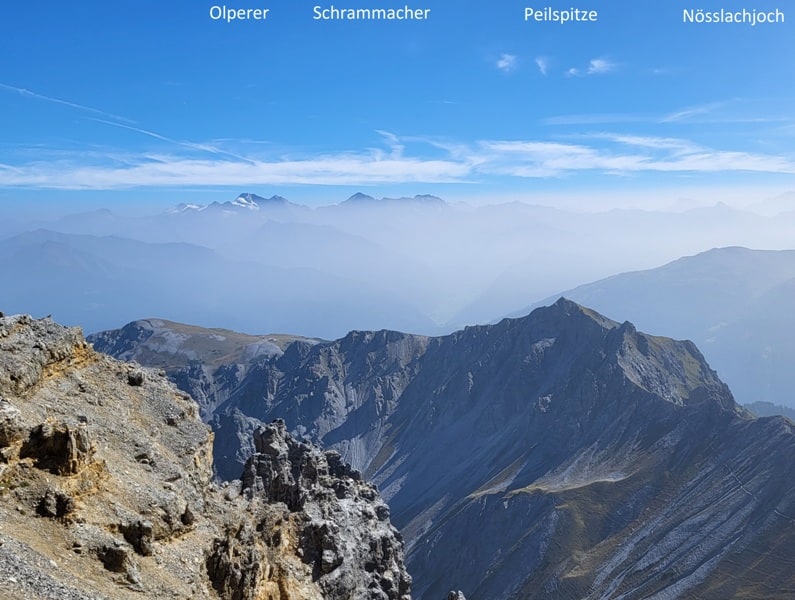

Der Ausblick von der Lämpermahdspitze wäre trotz ihrer bescheidenen Höhe und der fehlenden Dominanz grundsätzlich ein weitreichender, selbst der Großvenediger in 74 km und die Marmolada in 83 km Entfernung stehen auf der Liste.

Rings um beeindrucken jedoch die unmittelbar angrenzenden Gipfel durch ihren verschiedenartigen Bau und den Formen. An der Serles kann der oben angesprochene graubläulich-weiße Kalkmarmor wunderbar beobachtet werden, am Sonnenstein standfester Hauptdolomit, im Uhrzeigersinn gen Süden beeindruckt der granitische Olperer sowie der aus Granitgneis gebaute Schrammacher im Tuxer Hauptkamm der Zillertaler Alpen.

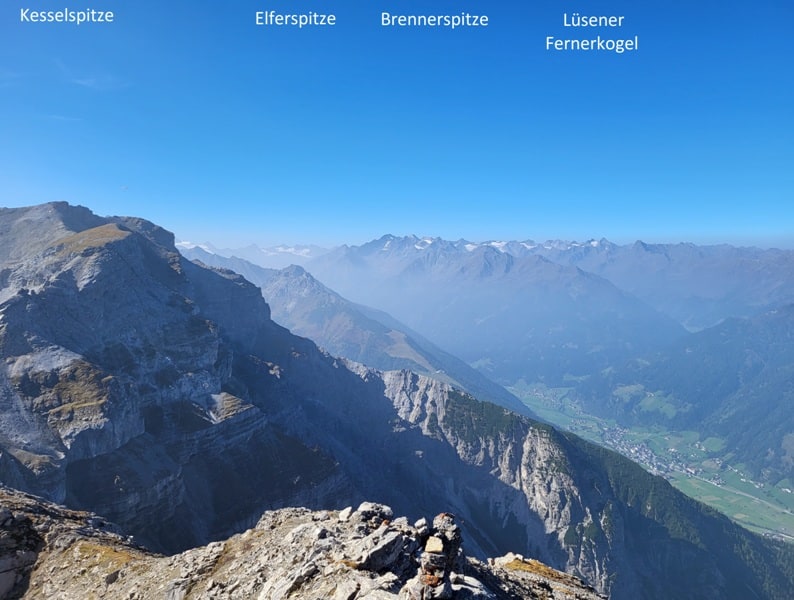

Im Südwesten überragt die geologisch interessante Kesselspitze die Lämpermahdspitze an Höhe im Serleskamm. Sie trägt auf dem Gipfelplateau eine Haube aus rotem Adneter Kalk aus der Zeitepoche des Unterjura. Leicht rechts der Kesselspitze kann durch den Aufmerksamen im Stehen neben dem Gipfelkreuz noch das oberste Spitzl des Habichts erkannt werden.

Der weitere Rundblick biete die schönen Dreitausender der Stubaier Alpen mit der Stubaier Wildspitze, der Ruderhofspitze, des Lüsener Fernerkogels und der Hohen Villerspitze, um nur einige zu nennen.

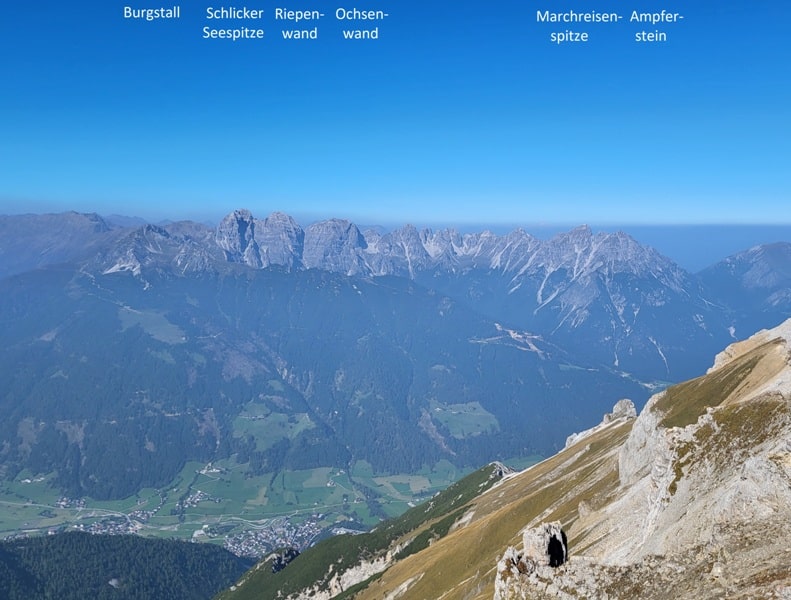

Im Westen finden sich beispielsweise das Schwarzhorn, der Gaiskogel und die Kalkkögel, dolomitisch gebaute Gipfel des Brenners Mesozoikums. Innerhalb der Kalkkögel bestehen wunderbare Aufstiege in meist festem, jedoch auch extrem brüchigem Fels auf die Schlicker Seespitze, Die Riepenwand sowie die Große Ochsenwand. Letztere läßt sich über eine beeindruckende Rinne auch als Schitour begehen.

Durch den Brandrauch der gewaltigen Waldbrände in Nordamerika, die dieser Tage durch die Wettertätigkeit zu uns in 6.000 km Entfernung in die Atmosphäre gelangte, war der Blick auf die Mieminger Kette und das Wettersteingebirge getrübt, bzw. nicht möglich. Von diesen Gebirgen gibt es hier am Blog viele Bericht, beispielsweise die Überschreitung der Hochplattiggipfel oder die Überschreitung der Oberen Wettersteinspitze bis zur Rotplattenspitze.

Die ebenfalls sich nur als ein Hauch einer Silhouette abzeichnenden Karwendelgipfel sind auf diesem Blog am zahlreichsten vertreten. Als Beispiel für die Ausblick nach Norden ins Karwendel sei hier die am Bild gerade noch sichtbare Überschreitung von der Vorderen Brandjochspitze (Höttinger Solstein) bis zum Kleinen Solstein verlinkt, eine der bärigsten Fahrten in der Nordkette, siehe nachfolgendes Bild.

Wie oben erwähnt sahen wir den Abstieg vom Sattel zwischen der Lämpermahdspitze und der Kamplspitze (heute Ober der Mauer genannt) in weglosem Gelände und über viel Schutt vor. Dieser Hang stellt die Aufstiegsroute für die Schitour auf die Lämpermahdspitze dar.

Es gibt zwar teilweise einen Steig, der in Steigspuren mündet, auf der Nordwestseite des hohen Zackens zwischen den beiden Gipfeln (auch Südliche Lämpermahdspitze genannt), jedoch selbst vom Gipfel Ober der Mauer keinen Abstiegsweg auf das Kalbenjoch hinab.

Also hatten wir keinen Vorteil dadurch und machten uns vom Sattel auf über die etwas weiter unten beginnenden Schuttreisen abzusteigen. Das Gelände mit über 40° Neigung und großen Korngrößen, die eine „Abfahrt“ nur teilweise zuließen, für Hellmuts Gelenke natürlich eine Herausforderung, die er aber mit Bravour meisterte.

Am Steig zum Kalbenjoch unten angekommen mußte der Kies aus den Bergschuhen ausgeleert werden, es sei denn man stülpt – nach alter Väter Sitte – die Socken über den Schuhrand. Eine Trinkpause hatten wir uns nach dem staubigen und ruppigen Abstieg auch verdient.

Der Rest der Runde erfolgte über den Steig hinab zur Ochsenalm, bzw. vorher links zum Parkplatz beim Kloster abzweigend und durch imposantes Schotterreisengelände, hervorgerufen durch die oben beschriebenen Hochwetterereignisse. Zum Abschluß gönnten wir uns bei ungetrübter Sonne in der brechend vollen Matreier Ochsenalm noch ein Bier.

Die 143 Jahre, die wir zusammen auf die Lämpermahdspitze trugen resultierten in einer gemütlichen Zeit von 7:15 Stunden, bei weniger Gewicht sollte die gut 10 km lange Strecke laut Outdooractive in 5:10 Stunden möglich sein. Dabei sind 1.007 Hm zu bewältigen.

Die Bilddokumentation zu diesem Bericht hat Hellmut erstellt – danke für die Vorarbeit.

Mils, 01.10.2023

- Markierung Abstieg von der Lämpermahdspitze

- die Latschenstrecke neigt sich dem Ende zu

- Aufstieg zum Serlesjöchl

- Rückblick auf den unteren Teil der Gratstrecke

- Felsriegel am Grat

- Hellmut beim Queren vor dem Felsriegel

- nach dem Aufschwung nur mehr Gehgelände

- Gipfelkreuz der Lämpermahdspitze mit Blick zur Serles

- Gipfelrast bei bestem Wetter

- Rückblick auf den Abstieg (Aufstiegsgelände der Schitour)

- Hellmut meistert den anstrengenden, grobkörnigen Schotter mit Konzentration