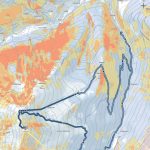

Bereits eine der längeren Schitouren beginnt im Fotschertal an der Eisbrücke auf 1.100m und führt über 1.477Hm auf das 2.577m hohe Fotscher Windegg. Diese Tour ist gekennzeichnet von nicht zu steilen Hängen (< 30°) und daher eine mögliche Wahl bei entsprechender Lawinensituation, wobei natürlich entsprechende Kenntnis selbiger nötig ist und immer auf alle Anzeichen von Lawinengefahr geachtet werden muß, vor allem bei der Abfahrt.

Zunächst startet die schöne Tour, die einen hohen Anteil an Abfahrten auf Wegen aufweist, am Rodelweg zum Gasthaus Bergheim. Die Strecke dorthin ist lang und zieht sich über 3,3km und 350Hm bis zur Abzweigung unter dem Gasthaus.

Dort geht es rechts weiter und zwar nicht auf dem Forstweg, sondern über einen als Schiroute markierten Weg weiter ins Fotschertal hinein, bis eine weitere Markierung die Schiroute rechts in den Wald hinein führt.

Weiter geht es nach der Akademikerhütte wieder auf den Forstweg zur Almindalm und weiter bis zum höchsten Punkt des weiter hinauf (nordwärts) führenden Forstweges. Kurz vor der Almindalm befindet sich die Bergrettungshütte Fotsch. Hier zweigt auch die Tour auf den Roten Kogel ab.

Der Aufstieg taucht spätestens unterhalb der Almindalm in die Sonne ein, verläßt man den Parkplatz Eisbrücke gegen 8:30 Uhr im endenden Dezember. Daher eignet sich dieser Aufstieg auch gut im kalten Hochwinter.

Am höchsten Punkt des Forstweges zweigt links, bergwärts (westlich) die Schitour auf das Fotscher Windegg über die Hänge der Axamer Kälberalm ab.

Der Schnee ist bis dort hinauf und noch etwas weiter bis auf ca. 2.000m von einer spürbaren dünnen gefrorenen Schicht an Regenniederschlag der vergangenen Nacht überzogen. In den Hängen darüber fehlt diese Schicht, dort herrschte Schneefall des Nächtens.

Zunächst führt die Tour durch rasch lichter werdenden Wald bevor sie nach kaum 10min in offenes Almgelände mit kaum bis keinem Baumbewuchs übergeht. Die Route zieht sich hangneigungsschonend hinauf und kreuzt dabei in einem langen Rechtsbogen den Ostrücken des Gipfelaufbaues des Fotscher Windegg auf seine Nordseite.

Dort zieht aus dem Almgelände der Seigesalm (Seigesgrube in der AV-Karte) ein kleiner Rücken herauf, der erreicht wird und an dessen Ende sich der Tourverlauf über eine lange Strecke nach Osten wendet und an der Nordflanke des Fotscher Windegg mit mäßiger Steigung Richtung Sattel zwischen dem wesentlich niedrigeren Gamskogel im Norden und dem mächtigeren Fotscher Windegg hinaufzieht.

Am Ende der Querung erfolgt der weitere Aufstieg in einer breiten karartig ausgebildeten Muldung zum Verbindungsrücken Fotscher Windegg und Gamskogel.

Steht man am Gratrücken erblickt man das Ziel der Begierde in kurzer Entfernung von etwa 550m, allerdings mit einem Höhenunterschied von immer noch gut 100m.

Am breiten Rücken werden einige apere (abgeblasene) Stellen umgangen bevor das Schidepot in einer Mulde mit Gegenhang erreicht wird.

Der Gipfelanstieg war heute komplett abgeblasen und wahrscheinlich ist dies öfters der Fall, als daß der Aufstieg mit Schi bis zum Gipfel möglich ist.

Also entledigt man sich der Schi im etwas windgeschützen Schidepot und macht sich auf die letzten ca. 50Hm zum Gipfel des Fotscher Windegg zu Fuß zurückzulegen.

Den Gipfel ziert ein Stahlkreuz ausgerichtet nach Nordost über die Seigesalm.

Ein kurzer Gipfelaufenthalt wurde für einen grandiosen Rundblick von den schroffen Kalkkögeln im Südosten über die Giganten der Stubaier im Süden bis Westen und im Nordosten das gesamte Karwendel genutzt.

Das prächtige Wetter ermöglichte eine tolle Fernsicht.

Zur Abfahrt wählten wir die schönen Hänge in die Seigesgrube und weiter rechts von der gleichnamigen Alm zur Sattelalm. Dies erschien uns schöner als die Abfahrt entlang der Aufstiegsrichtung.

Beiden Abfahrten ist allerdings gemein, daß sie einen recht hohen Anteil an Alm/Forstweg dabei haben und die schönen Hänge nur einen Teil der Abfahrt bis zum Weg in das Fotschertal ausmachen. Insgesamt, rechnet man den Weg ins Fotschertal mit, beträgt der Anteil an Wegabfahrt gut die Hälfte der 1.477m Aufstieg bzw. Abfahrt.

Allerdings ist die Strecke von der Eisbrücke bis zur Seigesalm mit 770Hm und knapp 7km in ihrem derzeitigen Zustand eine perfekte Rodelbahn.

Während der Abfahrt haben wir auch einige Tourengeher gesehen, die den Aufstieg von der Rodelbahn aus schon vor der Verzweigung Gasthaus Bergheim begangen haben.

Hierzu kommt die Wegabzweigung zur Sattelalm bei der Luderskaserlalm rechts (unsere Abfahrt, wie oben beschrieben) in Frage. Die Wegstrecke bis zum Fotscher Windegg ist über diesen Aufstieg aber deutlich länger.

Stefan, Clemens und ich haben für die Tour gesamt 5 1/4 Stunden benötigt, wobei der Aufstieg mit 4:10 Stunden bewältigt und am Gipfel 15min Pause eingelegt wurden. Diese Tour ist es wert begangen zu werden, auch wenn sie recht frequentiert ist.

Mils, 31.12.2017

- kurz nach der Abzweigung unterhalb Gasthaus Bergheim

- unterhalb der Almindalm auf ca. 1.500m

- Almindalm

- Bergrettungshütte unterhalb der Almindalm

- am Weg nordwärts zum Scheitelpunkt des Almweges

- am Almweg Richtung Axamer Kälberalm

- Abzweigung am höchsten Punkt des Weges

- zuerst noch lichtes Waldgelände

- und nach wenigen Minuten bewuchsfreies Almgelände der Axamer Kälberalm

- schöne Hänge führen zur Seigesgrube

- das Gelände flach genug für sichere Verhältnisse

- die Seigesgrube im Visier

- Blick talauswärts in den hartnäckigen Nebel

- die Seigesgrube in voller Ausdehnung

- Rückblick auf unseren Anstieg rechts und jenen anderer Tourengeher links

- die volle Ausdehnung der Seigesgrube

- Trinkpause auf dem Rücken an die Nordflanke des Fotscher Windegg heran

- weiterer Aufstieg in moderat flachem Gelände

- die Kalkkögel und im Vordergrund der Trennungskamm zum Senderstal

- die Seigesgrube vor der Waschküche im Inntal

- es wird etwas steiler in die Karmulde hinein

- Rückblick auf die Querung der Nordflanke des Fotscher Windegg

- Aufstieg zum Sattel

- Fotscher Windegg im Gegenlicht

- oberer Teil der Karmulde

- knapp unterhalb des Rückens noch unterhalb des Sattels

- am Sattel angelangt

- Blick ins Lüsenstal

- am Rücken Richtung Inntal geblickt

- Aufstieg vom Schidepot auf das Fotscher Windegg

- Gipfel Fotscher Windegg, 2.577m

- Stefan und Clemens am Fotscher Windegg

- Blick Richtung Südwesten – Lüsenser Fernerkogel und rechts Hoher Seeblaskogel

- nach Osten gen die grandiosen Kalkkögel

- Ausgang Sellrain mit dem gesamten Karwendel im Hintergrund

- Blick Richtung Kühtai

- Lüsenstal mit Zischgeles und Lampsen

- Blick auf das Schidepot vom Vorgipfel aus

- Gipfel Fotscher Windegg

- mitten in der Seigesgrube

- Rückblick auf die Abfahrtshänge

- Stafan während der Abfahrt

- Stefan eingetroffen und sichtlich berührt vom Abfahrtserlebnis

- Rückblick zum Fotscher Windegg von der Seigesalm

- die Seigesalm

- Abfahrt über den Almweg (eigner sich zum Rodeln)

- kurz vor der Sattelalm nochmals die schöne Tour betrachtet

- die schlafende Sattelalm

- ein letzter Rückblick vor der langen Abfahrt am Almweg

- Schitour Fotscher Windegg