Auf die beiden südlichen der drei Unnütze führen wunderschöne Schitouren durch das Nordostkar und die, im oberen Teil nach der engen Steilstufe, leichtere Tour stellt der Vorderunnütz dar, der vom Gipfel einen markant abfallenden Grat ins Nordostkar entsendet und beide Anstiege trennt. Die Stelle, an der der Trenngrat im steilen Kar endet, wird nach dem unteren Steilaufstieg über weitere steile Passagen angepeilt und dort schwenkt der Aufstieg auf den Vorderunnütz in einen breiten Kessel mit einer letzten Steilpassage im unteren Teil und einem flachen letzten Gratstück zum Gipfel ein. Mit etwas mehr als 1.100 m Aufstieg stellt die Schitour eine kurze dar, die jedoch, zum Ausgleich dafür, tolle Passagen in zauberhafter Landschaft bietet.

Den frühen Start haben wieder an die Abzweigung einer Forststraße gelegt, wie im Bericht auf den Hochunnütz beschrieben. Querfeldein und über die Loipe steuert man das Tälchen in das Nordostkar der Unnütze an, das über eine Steilstufe in das Nordostkar leitet.

Es gibt zur Schibesteigung des Hochunnützs noch ein weiters Kar, das in noch nördlicher Richtung verläuft und als eigentliches „Nordostkar“ bezeichnet werden muß (das Kar in dem zum Vorderunnütz aufgestiegen wird ist eher ein Ostkar, bestenfalls mit ostnordöstlicher Ausrichtung. In diesem Kar ist es auch möglich eine Schitour auf den Hochunnütz zu unternehmen, welche wir im kommenden Jahr erkunden wollen.

Über den Routenverlauf im Tälchen findet man im Bericht des Hochunnütz (Link oben) einige Details die hier nicht wiederholt werden. Die Flanken des Tälchens bestehen aus steilen Moränenablagerungen eines Gletschers im darüberliegenden Kar. Am Ende des Tälchens tritt man in das sich rasch aufweitende Nordostkar über und genießt den schönen Aufstieg eingebettet in hoch aufragende Kalkfelsen.

Aufgestiegen wird auf der rechten Karseite und bald gelangt man über steilere Passagen an die untere Begrenzung des steilen Couloirs, das eine Geländestufe darstellt, ausgeformt von Gletschern.

Vor dem Couloir wäre es möglich links über eine ebenfalls steile Flanke auf eine mit Latschen gesäumte Rippe zu gelangen, die oben mit mäßiger Steigung das steile Gelände sozusagen im Bypass passiert und oben wieder zusammentrifft. Wir benutzten sie zur Erkundung bei der Abfahrt. Wesentlich schöner ist aber der Aufstieg inmitten der Rinne.

Oberhalb der Steilstufe wird ein phänomenaler Blick auf die Grate und den Hochunnütz frei, der erst einmal genossen werden muß. In direkter Linie bergauf liegt das obere Kar bis zur Scharte zwischen Vorderunnütz und Hochunnütz, das als die schwere Variante bestiegen wird. Rechts davon, über den steiler werdenden Grat, der Gipfel.

Blick auf die nächste Talstufe zur Scharte zwischen Vorder- und Hochunnütz, sowie Gipfel des Hochunnütz rechts

Vom Standplatz aus liegt der nächste zu visierende Punkt auf den Vorderunnütz linker Hand am beschriebenen Steilabfall des Trenngrates, der umrundet werden will.

Der Aufstieg dorthin wird durch einen steilen, durchgehenden Geländeriegel erschwert, der leicht schrofendurchzogen und durch die herrschenden Schneeverhältnisse nicht leicht bzw. sicher zu durchsteigen erschien. Wir beschlossen deshalb etwas weiter taleinwärts aufzusteigen, um an einer geeigneten Stelle mit einer Kehrtwendung den Riegel zu durchsteigen.

Die erhoffte Stelle blieb jedoch aus, worauf wir den höchsten Punkt am oberen Ende der Rippe aussuchten, um dort die Stufe zu überwinden. Dies war auch gut möglich, jedoch mit etwa 30 m Extraaufstieg und etwa 250m Länge, die hinter der Rippe wieder zum Ende des Trenngrates abzufahren war.

Somit gelangten wir mit minimalem Umweg auf das Plateau am Felsspitz auf 1.760 m, der das Ende des Trenngrates der Unnütze markiert. Die Hangneigung vor diesem Punkt ist bei der Tourenplanung nicht zu vernachlässigen.

Um die Kurve geblickt und den weiteren Aufstieg in Betrachtung genommen, erfreute ein toll geformter Kessel das Auge. Direkt vor der Standfläche breitet sich zunächst eine Mulde aus, die einige Meter Höhenverlust bedeutet.

Diese sogenannte Glaziokarstwanne – die Bezeichnung verrät die Entstehung der Geländeform durch eine Eiszeit – misst etwa 150 m in der Länge (gekrümmt) und etwa 13m in der Tiefe vom Standpunkt aus. Bei der Abfahrt haben wir sie auf der Flanke des Trenngrates überfahren und uns ein neuerliches Auffellen erspart.

Den Aufstieg aus dem Tiefsten der Mulde unternahmen wir am Gegenhang zum oberen Teil des südlichen Steilhangs , der zum Aufstieg auf den Grat verwendet wird, wobei sich auch dieser Hang als sehr steil erwies (siehe Foto mit Geländekante) und zur Tourenplanung beachtet werden muß.

Bei unserer Begehung erwies sich der Schnee der letzten Tage am Übergang vom Gegenhang in den oberen, flacheren Teil des südlichen Steilhangs als weitgehend pulverig und deutet damit auf kaum Sonneneinstrahlung und unterbliebener Umwandlung hin. Bei der vorherrschenden Schneeausprägung, am Rande von extremer Hangneigung, ein wichtiges Merkmal zur Tourenplanung.

Wieder in flacherem Terrain folgen einige wenige Spitzkehren gegen den steiler werdenden Hang, bevor sich der Aufstieg, den Hang querend, gegen Westen wendet und eine eher flache Kuppe erreicht.

Kurz vor der Kuppe zeichnet sich rechter Hand eine Felsklause ab, die sich unvermittelt im Kessel befindet und die wir zur späteren Abfahrt nutzten. Ihre Breite dürfte etwa vier bis fünf Meter betragen, an der Oberfläche noch geringer. Noch etwas weiter rechts und etwa 200 m höher befindet sich der Gipfel des Vorderunnütz mit dem eindrucksvoll überwechteten Geländeabbruch, der kein Grat ist.

Auf den letzten 120 Höhenmetern bis zum großen flachen Plateau südlich des Gipfels des Vorderunnützes, fällt die Hangneigung stetig, so wie die Notwendigkeit von Spitzkehren abnimmt. Einem Sattel zum Vorderunnütz hin fehlt die Ausprägung, das Plateau geht direkt in den Gipfelhang über, der anfänglich leicht nach Westen, nach Achenkirch hin abfällt und gegen den Gipfel hin steiler wird.

Leider mußten wir eine ständige Sichtverschlechterung hinnehmen, die der prognostizierten Schlechtwetterfront mit einer mächtigen Dunstschicht in unserer Höhe vorauseilte und aller Hoffnung zum Trotz just auf den letzten Metern zum Gipfel einen gewissen Höhepunkt erreichte und die an sich zauberhafte Kulisse von Achensee, Rofan, der Kette der Unnütze, sowie die abflachende Folge ins nördliche Vorland für Auge und Linse trübte und verbarg.

Aus diesem Grund gibt es nur wenige Bilder, die die generell grandiose Sicht von dem eher niederen Gipfel des Vorderunnütz herauskehren könnte. Selbst der Gipfel des nahe Kolosses Guffert präsentierte sich während unseres Gipfelaufenthaltes verborgen.

Jedoch kein Schaden ohne Nutzen – wir genossen die sonst auf den Unnützen selten herrschende Windstille.

Eine Fahrt ins Ungewisse stellte der oberste Teil nach dem Plateau bis hinab zur Felsenge dar. Diffuses Licht und fehlender Kontrast durch Felsen und Bewuchs lies uns hinabwackeln wir Anfänger und die Harschdeckeloberfläche trug bei den Schwüngen ihres dazu bei, daß das Abfahrtsvideo für diesen Beitrag unterbleibt.

Kurz vor und nach dem Felsendurchschlupf besserte sich sowohl Schneebeschaffenheit als auch die Sicht und die Querung zum Gegenhang war schon sehr akzeptabel.

Die Querung zum Felsensporn des Trenngrates im steilen Hang auf möglichst hoher Geländelinie klappte ausgezeichnet, sodaß am Ende gar noch einige Meter Höhenguthaben abgefahren werden konnten. Im Firn um die Mittagsstunde könnte dieses Vorhaben bereits knapp werden.

Von der Flachstelle aus bietet sich bei normalen Lichtverhältnissen eine gute Sicht auf die Abfahrtsvarianten, so leider bei unserer Begehung nicht.

Daher wählten wir die Abfahrt nahe an der Aufstiegroute, um nicht in einem der Couloirs stecken zu bleiben.

Allerdings erkundeten wir diesmal die Abfahrt neben der steilen Felsrinne und fanden eine leicht zu bewältigende Variante vor, die unterhalb der Felsrinne bequem in den schönen Hang über die Flanke eingefahren werden kann.

Die richtige Stelle dazu muß beachtet werden und wird durch Heranfahren an die Latschenkante leicht gefunden.

Lawinenreste ließen uns einen schmalen Streifen als Abfahrt, der sich nach dem Lawinenkopf auf den gesamten breiten Hang ausdehnte, jedoch ebenfalls ohne kraftvolle Schwünge gefahren werden mußte, um nicht einzubrechen.

Diese Schneebeschaffenheit begleitete uns wegen fehlender Einstrahlung bis hinaus zur Forststraße, wo die Temperatur die Oberfläche weicher werden ließ. Alles zusammen keine Pulverfreuden, aber auch die einzigen Spuren auf der bärigen Schitour an diesem Tag.

Die Schitour mit den rassigen Steilaufstiegen absolvierten wir in 4:35 Stunden, incl. etwa 30 min Aufenthalt am Vorderunnütz. Der gesamte Aufstieg über unsere Route beträgt 1.125 m und die Streckenlänge von der Obingermoosalm bis zum Gipfel knapp weniger als 4,5 km.

Mils, 17.04.2021

- Nordostkar und die Unnütze in der Morgensonne von der Oberingeralm aus

- Nordostkar zum Vorderunnütz

- querfeldein auf den Schwemmkegel ins Nodosrkar

- das Tälchen zum Nordostkar – zu beiden Seiten steile Moränenhänge

- letzte Stufe vor dem Karboden

- nach dem Karboden am Aufstieg zum Felscouloir

- gewaltige Kulisse unterhalb des Felscouloirs

- im Karkessel unterhalb der Steilstufe

- bäriger Aufstieg neben einer Nassschneelawine

- neben dem Felscouloir die Ursache der Nassschneelawine

- Einstieg ins Felscouloir

- nahe dem Ausstieg oben, Spurarbeit kostet Zeit und erzeugt Expeditionscharakter

- der markante Trenngrat der Unnütze mit dem kleinen Plateau zum Vorderunnütz

- Blick auf die nächste Talstufe zur Scharte zwischen Vorder- und Hochunnütz, sowie Gipfel des Hochunnütz rechts

- Rückblick in die Steilstufe

- Rückblick vom Ende des Felsriegels am Weg zum Trennungsgrat

- auf der obersten Kuppe des Felsriegels

- beeindruckende Bänke von Wettersteinkalk am Trenngrat

- am Weg hinüber zum Trennunggrat

- etwa 30 m hinab zum Plateau

- Hangneigung zum Plateau im Rückblick

- Flachstelle oberhalb der ersten Steilstufe im Rückblick (genau Bildmitte vertikal/horizontal)

- wunderschöner Kessel zum Vorderunnütz

- Dimensionen des Kessel mit leichtem Höhenverlust

- Rückblick auf das Plateau

- Hangneigung aus dem Tiefsten des Kessels gesehen

- Querung vom Gegenhang zum Aufstiegshang zum Gipfelrücken – beachtenswerte Hangneigung

- die zweite Rippe bereits flacher

- Rückblick auf den Aufstieg vom Plateau am Trenngrat

- Querung im Rückblick

- am Hang zum Gipfelrücken – auch hier noch steile Passagen zu bewältigen

- Rückblick auf den interessanten unteren Kessel

- vorbei an der Felsenge, die zur Abfahrt genutzt wird

- Trinkpause auf einer Flachstelle am letzten Hangteil und Wechsel zum Spuren

- Hochunnütz mit überwechtetet Gipfelflanke

- am Plateau vor dem Gipfelrücken angelangt – der Blick auf das Achental wird frei

- Achensee im Dunst der nahenden Schlechtwetterfront

- letzter Aufstieg auf die Gipfelflanke des Vorderunnütz

- Sicht gegen den Guffert

- dem Vorderunnütz nahe

- die letzten Meter auf den Vorderunnütz

- Gipfel des Vorderunnütz

- Vorderunnütz, 2.078 m

- Hochunnütz im Norden

- Scharte zwischen Vorder- und Hochunnütz (am Schneeband zwischen der obersten und zweiten Felsrippe steigt man in Gegenrichtung aus der Scharte zum Hochunnütz aus)

- einzige Besucher des Vorderunnütz heute

- Abfahrt in den schönen Kessel – im oberen Teil ohne Kontraste in diffusem Licht

- Felsenge als Highlight im oberen Teil der Abfahrt

- in der Felsenge

- Felsenge im Rückblick

- ein paar Schwünge in Pulverschnee

- Querung zum Plateau an der Flanke des Trenngrates vom Vorderunnütz herab

- Aufstiegsroute im Rückblick vom Plateau aus

- hoch genug gequert

- eindrucksvoller Tiefblick vom Plateau in das Nordostkar hinab

- Rückblick auf den Felssporn des Trenngrates von der unteren Steilstufe

- Einfahrtsstelle in den Steilhang

- Einfahrt in den Steilhang von der Umgehung aus

- Einfahrtsstelle (auch alternative Aufstiegsstelle) vom Steilhang aus gesehen

- im Karboden

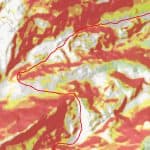

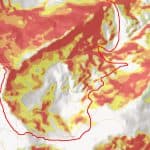

- Route Schitour Vorderunnütz

- Vorderunnütz – unterer Aufstiegsteil

- Vorderunnütz – oberer Aufstiegsteil