Schon lange keimte bei hunderten Dienstfahrten über den Fernpaß der Wunsch auf die imposante Westumrahmung der Fernpaßgegend zu überschreiten, vom Loreakopf bis zur Gartnerwand. Die hauptdolomitischen Lechtaler Alpen stehen schon länger als ein Ziel der Begierde fest, sodaß der Mühsal, wochenends auch große Fahrtstrecken zu absolvieren, innerlicher Auftrieb gegeben wurde.

Für einen Mittelinntaler stellen die Lechtaler ein rechtes Eldorado an Einsamkeit dar. Wer als solcher nicht im tiefsten Herzen des gewaltigen Karwendels unterwegs ist, kann sich einsame Touren in seinem unmittelbaren Aktionsradius gar nicht so leicht aussuchen. In den grandiosen Lechtalern gibt es jede Menge davon und abseits von Ferienzeiten, während herbstlicher Hüttensperren umso mehr.

Die hier beschriebene Fernpaßrunde ist eine leichte. Einzig der Abstieg vom Loreakopf bedarf ein wenig der Kletterei, allerdings nur über die kurze Strecke des Gipfelaufbaus bis hinab zum Verbindungsgrat zum Tagweidkopf und in mäßig schwierigem Gelände, schwach ausgesetzt. Schnee, nicht die Kletterei, kann dort, wie immer auf nordgerichteten Flächen im fortgeschrittenen Herbst, zum einzigen Gegner der direkten Überschreitung werden.

Ein geschichtsträchtiger und ein spiritueller Start unterhalb des Fernsteinsees beginnt mit dem eindrucksvollen Blick auf die urkundlich 1288 erstmals erwähnte Höhenburg Fernstein und der weit weniger pompös angelegten, am Standort eher unscheinbaren, jedoch für den Bergsteiger umso interessanteren Kapelle der Vierzehen Nothelfer:innen (Anm. d. Verf.: nur der Link mit orthographischer Ausdrucksweise des 21. Jahrhunderts, nicht das Wissen dahinter), südlich der Klause gelegen, welche auf der bevorstehenden Reise über die Spitzen und Girlanden der Gebirgskette beruhigend sind anwesend zu wissen. Vor allem dann, wenn die Reise alleine erfolgt verleihen die imaginären Begleiter das Selbstvertrauen des Bären und vielleicht bedarf man ja, im bedrängendem Moment der Naturgewalten, bei Blitz und Sturm auf den kühnen Graten, dem Schutze der heiligen Barbara.

Mit solcherart Stärkung beginnt der lange Aufstieg vom Parkplatz, inmitten der historischen Werksgebäude des Niederhauses (damit sind die Bauwerke der Klause, der Gebäude für Zoll, Gasthaus und die Stallungen gemeint) über den Steilrücken des Brandwaldes auf das weitläufige Gelände der Loreaalm, unterhalb der Kargruben auf dem südlichen Gratausläufer der Loreagruppe mit dem Sittelehnerkopf als südöstlichstem Gipfel der Gruppe.

Geologisch gibt es auf dieser Runde überraschenderweise kaum Abwechslung. Diese Ostecke der Lechtaler wird hauptsächlich von Hauptdolomit gebaut. Die einzigen Abwechslungen bestehen aus Einschaltungen von Plattenkalk, so auf der Westseite des Tagweidjoches, jedoch zart und fast übersehbar, und, sehr imposant und mächtig (siehe Bildergalerie), die Nordflanke der Gartnerwand bis hinüber zum Grubigstein. Nördlich gegenüber der Gartnerwand, getrennt durch das Sommerbergjöchle, konträre Formen der Bleispitze und des Gartner Bergs gebaut von Allgäuschichten (Liasfleckenmergel, grauer Fleckenmergel, Kalkmergel), mit völlig unterschiedlicher morphologischer Ausbildung.

Nicht zu vergessen sind erdgeschichtlich jüngere tektonische Ereignisse am Fernpaß. Die Bergstürze (~4.000 a BP) direkt am Fernpaß sind aus mehreren Perspektiven auf der gesamten Fernpaßrunde, vor allem aber vom Aussichtsgipfel Loreakopf aus eindrucksvoll zu betrachten.

Der eigenwillige Name des Loreakopfes leitet sich ab vom rätoromanischen lura, luraria, was so viel bedeutet wie Trichter, bzw. Alpe in trichterartiger Vertiefung. Und die einhüllenden Flächen oberhalb und um die engere Lorea Alm herum treffen diese Beschreibung sehr präzise.

Vom Parkplatz muß zuerst etwa 200 m Umweg auf dem Weg talauswärts in Richtung Campingplatz abgeschritten werden, bevor die Gabelung mit dem Weg zur Burg Fernstein rückwärts führt. Auf diesem zweigt bergseitig der Steig zur Loreahütte ab, dem man folgt.

Alternativ am Weg weiter gelangt man zur Brücke über den Klausbach und kann dort ein schönes Foto von der Burg schießen und ebenda auch auf den Steig aufsteigen.

Im hellen Kiefernwald schlängelt sich der Steig über die steile Flanke, die weiter oben, gegen die Krummholzzone hin, flacher wird. Am Weg dorthin führt der Steig über eine Lichtung im Wald sowie über eine zweite bereits in den Latschen.

Letztere Lichtung ist ein verflachter Boden mit einem Denkmal aus 1968 der AV-Sektion Isartal, die auch die noch 320 m höher liegende Loreahütte bewirtschaftet. Durch breite Latschengassen führt der Steig an die Loreaalm heran, sowie in einigen Serpentinen zur Hütte. Zwischendurch wird die Aussicht auf das Gurgeltal und die Mieminger Berge immer erhabener.

Bereits unterhalb der Hütte wird der Blick auf den Loreakopf frei. Im Vordergrund wirk der Tagetlehnkopf wuchtig, er ist aber um 130 m niedriger. Der zerrissene Grat zwischen beiden gibt Ahnung über die Lage der Loreascharte.

Loreahütte – im November bereits gesperrt und wegen der vorherrschenden Virenhysterie noch weit über den Winter hinaus

Die Loreahütte, grundsätzlich eine Selbstversorgerhütte, findet man in Zeiten der Virenhysterie geschlossen vor. Außer dem schmalen Vorraum vor der versperrten Eingangstür gibt es keine Schutzmöglichkeit vor Wetterereignissen. Der Aufstieg nahm gut zwei Stunden in Anspruch.

Hinter der Hütte führt der Steig weiter in das Kar der Schneelöcher. Durch Felssturzblöcke hindurch führt der Anstieg bis zum Abzweig auf die Ostflanke der Bergkette zur Loreascharte, die nun deutlich hervortritt. Im späten Herbst ist dieser Aufstieg nach Schneefällen nicht völlig frei von harten vereisten Schneefeldern. Grödel sind im Herbst ein sinnvoller Ausrüstungsgegenstand im Rucksack.

schräg nach oben auf die Loreascharte – hier kann bereits die Notwendigkeit von Eisen oder Grödel vorherrschen

Die knapp 200 Hm vom Steig zum Kreuzjoch sind teilweise steil und im letzten oberen Bereich ist der Steig im brüchigen Gelände recht mühsam zu begehen. Während des Aufstiegs hat man eine gute Sicht auf die Südseite des noch entfernten Loreakopfs und der Gratverbindung zum Tagweidkopf. Auf der Scharte angekommen darf man sich wieder der wärmenden Sonne erfreuen.

So zerklüftet der Anblick der Ostseite des Loreakamms so lieblich nun die Westseite mit fast durchgehenden Bergwiesen bis zum Gipfel. In südlicher Richtung könnte man in wenigen Minuten den 250 m entfernten und um etwa 30 m höheren Sittelehnerkopf besuchen, ein wenig lohnende Umweg angesichts der erheblichen Strecke, die auf der Fernpassrunde noch vor einem liegt.

Von der Scharte sind zum Loreakopf gute 800 m unter einem Anstieg von 190 Hm zu absolvieren. Am Weg über die Bergwiesen fällt ein schöner Blick auf die enorme Nordwand der Heiterwand ins Auge – eine der längsten in den Nördlichen Kalkalpen.

Gegen den Gipfelbereich hin führt der Steig über Rippen hinweg und durch schroffige Mulden dazwischen. Vor dem unmittelbaren Gipfelaufbau muß eine Scharte überschritten werden, die den Kamm deutlich von der Spitze trennt. Von dort führt der Steig in wenigen Minuten zum Gipfelkreuz.

Den Loreakopf ziert ein abgespanntes Holzkreuz mit dem aufgrund seiner Ausgesetztheit unvorstellbaren Alter von 56 Jahren, es wurde 1964 errichtet. Deutliche Spuren von Blitz und Wetter sieht man ihm an, jedoch ist es völlig intakt geblieben. Die an ihrer Spitze blank glänzende Blitzschutzleitung dürfte erneuert worden sein.

Angesichts der nur geringen Höhe des Loreakopfs von 2.471 m genießt man auf ihm eine phänomenale Aussicht. Da die Dominanz mehr als 5 km zur Heiterwand beträgt stören auch nicht viele Sichteinschränkungen rundum.

Die Fernsicht an diesem Tag war beeindruckend, vom Westen mit dem 25 km entfernten Hochvogel über den Südwesten mit dem 30 km entfernten und höchsten Gipfel der Parseierspitze, dem 40 km entfernen Hohen Riffler führt die Beschau bis im Süden in knapp 64 km der Hochfirst auftaucht.

zentrale Lechtaler Alpen links Heiterwand 5 km im Südwesten, Große Schlenkerspitze, Blankahorn, Parseierspitze und schließlich die Freispitze in 31 km, weiter rechts noch die Holzgauer Wetterspitze in 34,5 km Entfernung

Gegen Osten, man glaubt es kaum, besteht eine direkte Sichtverbindung in die weite östliche Karwendelgruppe der Falken und zwar auf den Laliderer Falk in 57 km Entfernung und im Südosten der 75 km entfernte Olperer.

Leider blieb keine Zeit, um die Szenerie am Loreakopf länger auszukosten und der Abstieg über die Nordflanke auf den Grat zum Tagweidkopf mußte nach 20 min angegangen werden.

Am Gipfel steigt man zu diesem Zweck leicht nordwestlich in Richtung auf den Grat zur 280 m niedrigeren Kopfspitze ab. Jedoch nur etwa 30 bis 40 m, bis rechter Hand eine wenig strukturierte, eher geglättete und mit Bändern ausgestattete Steilflanke den Zugang zur Schuttrinne vom Gipfel in das Kar hinab gesichtet wird. Jenseits der Schuttrinne ragen die Wände zum Gipfel hoch auf.

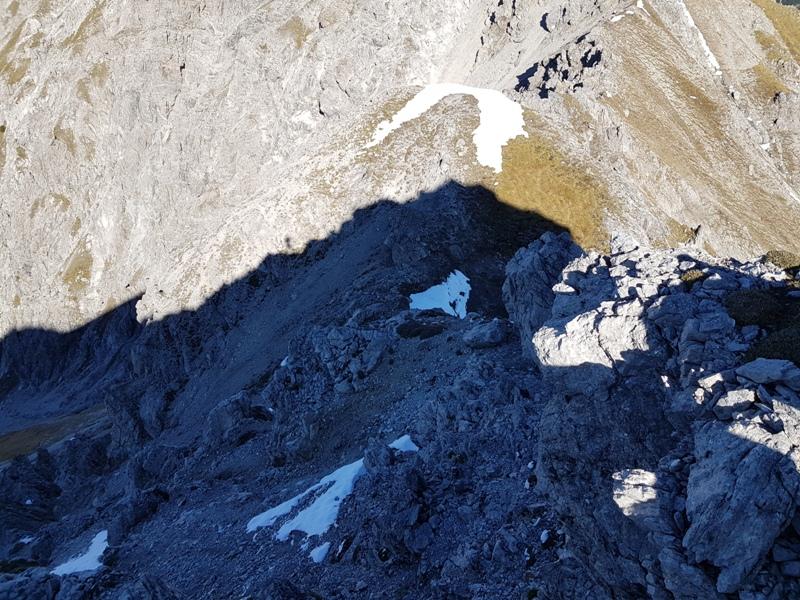

Nordabstieg Loreakopf im Schatten; über eine steile Flanke in die schneegefüllte Rinne und in direkter Verbindung zum Verbindungsgrat mit dem Tagweidkopf

Die Tiefe des Abstiegs richtet sich nach der Möglichkeit über ein geeignetes Band dir Schuttrinnen zu erreichen. Zu tief sollte man nicht queren, da die Rinne sonst unnötig breit wird und gequert werden muß, um auf den östlich in der Sonne liegenden Grat zu gelangen.

Die hier beschriebene Querung zur Schuttrinne, die wahrscheinlich bis weit in den Sommer und schon wieder nach den ersten herbstlichen Schneefällen mit genügend Schnee bedeckt ist, um sie nicht in unangenehm losem Schutt, sondern in hartem Schnee zu unternehmen, ist kaum mäßig schwierig, jedoch erfordert sie einen Hauch von Kletterei und Konzentration aufgrund der Steilheit. Über die verschneite Rinne läßt es sich dann bequemer absteigen als an zu breiter Stelle im Schnee zu queren.

Wo die Rinne rasch breiter wird führt eine markant, wenig abwärts geneigte Felsfuge (Steinmann an einer breiteren Stelle, nicht sofort sichtbar, siehe Bildergalerie) über ein paar kleine Abstufungen auf den nahe gelegenen Grat mit einem quadratisch wirkenden oben spitz zulaufenden Gratkopf, der knapp unterhalb des nunmehr halb umrundeten Gipfelaufbaues liegt.

Die weitere Überschreitung zum Tagweidkopf findet mehrheitlich über Schrofen, weniger in Felsgelände über mehrere Gratstufen und Köpfe hinab zum Tagweidjoch und jenseits desselben auf einem auf einem grasigen Rücken, der zum Gipfelaufbau hin steiler wird, statt.

Der Tagweidkopf trägt kein Gipfelkreuz, ein kleiner schlichter Gipfelsteinmann markiert den Hochpunkt. Seine Schartenhöhe ist mit 83 m eine geringe, daher ist seine Bedeutung untergeordnet.

Seine nördliche Ausprägung stellt eine fast ebenflächig fallende Schuppe dar, die im tiefsten Bereich vor dem Anstieg zum Mittleren Kreuzjoch ihre Form verliert und in mehrere breite und tiefe Klüfte zerteilt wird. Diese Klüfte können im Abstieg nur zur Hälfte durchschritten werden, ohne, daß man mit dem Suchen auf eine gangbare Passage Zeit verliert.

Deshalb hat der Verfasser den leichteren Weg gesucht und ist eine breite steile Rinne auf die ostseitigen Wiesenflächen abgestiegen, von denen es, fast direkt am Felsansatz, einen schmalen Steig gibt, der auf die Grathöhe zurück führt. Eine Entscheidung, die anscheinend schon viele Bergsteiger vorher getroffen haben müssen.

an dieser Stelle erschien der Ostabstieg durch die Rinne einfacher als das Suchen nach einem Übergang der tiefen Scharte

Der Abstieg ist kurz, schätzungsweise keine 40 Hm. Am Ende der Schlucht schaue man direkt an den Felsansätzen nach links (nördlich), um einen komfortablem schmalen Steig zu finden, der rasch wieder zur Grathöhe nach der Mitteleren Kreuzspitze hinauf führt.

Am Weg dorthin verschwindet das Steiglein durch Murenrinnen hin und wieder, mit konstanter Beibehaltung der Steigung wird es aber rasch wieder gefunden. Das Mittlere und das Nördliche Kreuzjoch könnte man am Weg zum Östlichen leicht mitnehmen, zum flachen Gipfel führen wenig zeitraubende etwa 60 Hm vom Steiglein aus.

unterhalb der Felsen ein undeutlicher, schmaler Steig, der durch die Südostflanke des Mittleren Kreuzjochs führt

Im Spätherbst unterließ der Verfasser allerdings diese etwa halbstündige Unternehmung im Hinblick auf den kurzen Tag und der noch beträchtlichen Strecke.

Der Grat zum Östlichen Kreuzjoch ist leicht zu begehen, die im AV-Führer genannte Schwierigkeitsbewertung II- erscheint zu hoch gegriffen, hübsch – so auch im Führer zu lesen – ist der kurze, ab dem Erreichen der Grathöhe etwa 500 m lange Grat aber allemal.

Er weist einige Felsköpfe auf, die erklettert, oder umgangen werden, zum Schluß nordseitig über steil abbrechende Wände zum tief unten liegenden Ochsengarten hin. Vereister Restschnee in geringer Mächtigkeit konnte direkt begangen werden, ansonsten wäre der direkte Grat zu bevorzugen.

Vom Östlichen Kreuzjoch genießt man erneut eine phantastische Aussicht, wobei durch ihre Lage ein nahezu genau Süd gerichteter Blick durch das gesamte Ötztal besteht, bis sich in über 60 km Entfernung an dessen Ende die hohen Gipfel gen Südtirol aufbauen. Die Wildspitze in 53 km Entfernung rundet den Blick in die Ötztaler Alpen ab.

Im Blick zu Tale eindrucksvoll nachvollziehbar ist die breite Bergrutschung unterhalb des Gipfels in Richtung Fernpaß, der einst etwa 300m tiefer war als nach dem Felsrutsch. Der Bergsturz hat ein völliges Tal gebildet, das Afrigall, das unterhalb der Anrisskante, knapp unter dem Gipfel beginnt.

aufschlussreicher Blick von der Abrisskante des Bergsturzes gleich unterhalb des Gipfels bis hinab zum Fernpaß

Nach einer Viertelstunde Rundschau vom Holzgipfelkreuz der Nassereither Jungbauernschaft wurde der Abstieg in den Ochsengarten in Angriff genommen. Ein breiter Steig führt bis hinüber zum Bichlbächler Jöchle.

nächste Etappe ist das Bichlbächler Jöchle – der mittlere Teil der Überschreitung – hier in rechter Bildhälfte

Hinab auf den Bergwiesen der Pfötschegarten*-Alm, so die Bezeichnung auf der AV-Karte, bis zum Abtauchen des scharfen Nordostgrates der Östlichen Kreuzjochspitze, an dessen von dort an sanften Rippe der Steig in den Ochsengarten sich wendet.

Ab dem Überschreiten der Rippe decken die schärferen Gipfel der nördlichen Loreagruppe das Sonnenlicht ab, das erst wieder an der Galtbergalm auftaucht. Das Gelände dorthin ist durch die Beweidung von Almvieh mit unzähligen Treppenstufen umgewandelt worden. Die Ausnahme bildet die Flachstelle des Ochsengartens, die sicher eine Wasserstelle für das Almvieh bildet und keinen sichtbaren Abfluss aufweist.

Einige Hundert Meter vor der Galtbergalm muß die Entscheidung erfolgen, ob man den ansteigenden „Touristensteig“ zum Bichlbächler Jöchle nimmt – welcher die Normalroute darstellt -, oder einen schon vom Östlichen Kreuzjoch aus gut sichtbaren Jägersteig, der eine kleine Abkürzung zu versprechen scheint.

Letzterer fiel in des Verfassers Wahl, da Zeit kostbar war, zum Zeitpunkt an der Alm war der Nachmittag bereits angebrochen und gerade etwa die Hälfte der Rundtour absolviert.

An der Alm kann auch mit dem Abstieg zum Fernpaß begonnen werden, sollte man sich über die zweite Etappe nicht mehr darüber hinaus sehen. Durch das Kälbertal erreich man den Fernpaß in etwa in eineinhalb Stunden.

Am Weg zum Jägersteig wird noch ein uriges Almgebäude erreicht, das als Magazin für Zäunung und sonstiger Gerätschaft dient und kurz vor dem Beginn des Latschenhangs mit dem Steig liegt.

Der Steig sieht harmloser aus als er hinsichtlich der Anstrengung zu begehen ist. Ein rechtes Auf und Ab macht ihn zur durchaus überdenkenswerten Route zum Jöchle. Ob da nicht doch der Touristensteig die angenehmere Wahl darstellt? Eine dreiviertel Stunde bis zum Jöchle muß man rechnen und der Höhenunterschied zwischen der Galtbergalm und der Jöchlehütte (Jagdhütte) von 100 m dürfte am Steig spürbar mehr betragen.

Über steil werdende Schuttreisen wird nun der Kamm der Gartnerwand angegangen. Vom Bichlbächler Jöchle bietet sich ein erster toller Blick über die nordwestlichen Lechtaler Alpen bis ins Reuttener Becken hinaus. Der Steig zu den Schrofen auf die Westschulter der Gartnerwand ist schwach ausgeprägt, aber sichtbar und vom Jöchle aus ist der Querschnitt der Plattenkalkschuppe der Gartnerwand gut erkennbar.

Im Rückblick am Aufstieg beeindruckt die bereits zurückgelegte Strecke ab dem Loreakopf mit der Galtbergalm bereits im kalten Schatten der Abdeckung. Die Wahl der Runde im Uhrzeigersinn bietet auch die längst mögliche Sonnennutzung – über die Gartnerwand auf den Grubigstein steht keine Abdeckung durch andere Berge im Weg.

An der langen, wiesenbewachsenen Schuppe auf die Westerhebung der Gartnerwand wird über 400 m aufgestiegen, nach den Schrofen vorwiegend über Wiesengelände, ab und zu direkt an der Abbruchkante.

Den niedereren Westgipfel trennt vom Ostgipfel mit dem Gipfelkreuz eine felsige Mulde in die eine steile Flanke vom Westgipfel hinab führt. Hier gibt es teilweise Seilversicherungen, deren man aber kaum bedarf, weil das Gelände nicht entsprechend schwierig ist.

Die Mulde reicht über die hauptdolomitische höchste Schuppe bereits hinab zum Plattenkalk, durch den eine eindrucksvolle Rinne wieder nach oben führt. Die Bildung der Mulde ist wahrscheinlich auf Abrutschen der deckenden Hauptdolomitschicht zurückzuführen und so erklärt sich die Muldenbildung überhaupt.

Am Kreuzungspunkt der Gartnerwand mit dem Verbindungsgrat nach Norden – zum Sommerbergjöchle – wurde ein sehr interessantes, seltenes Kleeblattkreuz (symbolisch als Verbindung von Christuskreuz und Dreifaltigkeitszeichen) aus geschweißtem Stahl mit geschraubtem Kreuzknoten errichtet. Es dürfte somit nicht besonders alt sein, einige Jahrzehnte hat es allerdings sicher überdauert. Von diesem Punkt aus sind die Plattenkalke der Nordseite der Gartnerwand sehr eindrucksvoll zu bestaunen.

interessantes seltenes Kleeblattkreuz auf der Ostseite der Gartnerwand beim Kreuzungspunkt mit dem Verbindungsgrat zum Sommerbergjöchle

Das Gipfelkreuz am Ostgipfel strahlt wesentlich weniger Charisma aus als das kleine Kleeblattkreuz in 160 m Horizontal- und 11 m Vertikalentfernung. Es ist einem Bergsteiger und Gönner gewidmet und wurde an den Balkenenden mit den Lilien des Jakobskreuzes verziert, welches für die Gegend eher untypisch ist.

Nach wenigen Minuten mußte auch die aussichtsreiche Mauer der Gartnerwand verlassen werden, da um halb vier Uhr der Kampf mit dem Tageslicht bereits begonnen hat. Der Abstieg zum gut eineinhalb Kilometer entfernten und 144 m niedrigeren Grubigstein fand bereits unter beschleunigtem Schritt statt.

Nach einer halben Stunde war dieser in goldenem Abendlicht erreicht und bot nochmals ein schönes Motiv vom letzten Gipfelkreuz für diesen Tag. Mit dem gewaltigen Zugspitzmassiv im Hintergrund mußte diese Szene in jedem Fall eingefangen werden.

Zeit zum Verweilen blieb keine, die Uhr zeigte bereits 16 Uhr und in einer Stunde würde die Dämmerung beginnen. Bis dorthin wären noch über 6 km Steig und 1.100 m Abstieg zum Fernpaß zu absolvieren.

Mit eiligem Schritt wurde über Lawinenverbauungen im Schrofengelände zum Grubigsteinhaus in das Schigebiet abgestiegen. Durchschlupfe gibt es genug, mit sorgfältigem Vorausschauen erwischt man auch die beste Route.

Am steilen Abstieg auf der Schipiste in Richtung Grubig und dem Steig zurück zum Fernpaß taten sich noch einige Szenen des Sonnenuntergangs auf – nicht die klassisch abgelichteten, aber eben Herbstlicht auf Bergen bei flachem Sonnenwinkel, ein spezielles Licht mit besonderem Reiz.

Ein letztes Bild in letzter Minute – bevor der Akku den Geist aufgab – konnte noch am Abstieg auf dem von Downhillradln arg missbrauchtem Steig aufgenommen werden. Es zeigt den ersten Teil der bärigen Rundtour, eine Ansicht vom Loreakopf über das Östliche Kreuzjoch bis zur Senke unterhalb der Galtbergspitze, welche den Ochsengarten und das Hüttetal umfasst.

Um diese Jahres- und auch Tageszeit brauchte man sich als schneller Downhillwalker keine Sorgen zu machen von hinten aufgegabelt zu werden; im Sommer jedoch würde der Verfasser dafür aber nicht seine Hand ins Feuer legen. Am „shared trail“ zum unfreiwilligen Gehitchbikten ein „geiler“ unfreiwilliger Mitfahrer zu werden erscheint nicht bei den Haaren herbeigezogen, wenn man sich die Videos der Herrn Purner und Reynolds auf der Langes Bergbahnen Website ansieht.

Anyway, riding folks, auf den letzten Abstiegsmetern erscheint die Landschaft von einem Extrem geprägt, das man sich im Video von Herrn Reynolds näher ansehen kann und zwar in den Sekunden 53 bis 56 des 1:39 langen Streifens.

Innerhalb dieser drei Sekunden schwenkt die Kamera drohnenartig über das Gelände und man bekommt einen kurzen aber guten Überblick über die generelle Landschaft der Vilalp, die in ihrer kupierten Ausprägung anmutet, als wäre von dieser Flanke ein sekundärer Bergsturz abgebrochen, der Kuppen aufgeschoben und die Massen dahinter wieder bremsen ließ. So sieht kein unbeeinflusstes Normalgelände eines steilen Hangs aus, oder doch?

Gegen halb sechs erreichte der Verfasser die Fernpassbundesstraße und erlebte noch ein kleines Waterloo, indem der Bus zum Fernsteinsee etwa eine Viertelstunde vorher abgefahren war und für den nächsten und letzten Bus am Samstag Abend knapp eineinhalb Stunden Geduld erforderlich wurde.

Bereits im Dunkel – unter Zuhilfenahme der kleinen Taschenlampe aus dem Rucksack, die wider erwarten tadellos funktionierte – wurde der letzte Steig oberhalb der lebensgefährlich zu begehenden Bundesstraße beschritten. Dieser Steig erfordert nach der bereits über 20 km andauernden und mit genügend Aufstiegsmetern gespickten Überschreitungsrunde die letzten Kräfte, um den Bus zu erreichen, dessen Abfahrtszeit man sich nicht genau einprägte. Eine sinnlose Hast zur Haltestelle gegenüber der Tankstelle wurde daher über die erneut erforderlichen Anstiege eingelegt.

Angestrengt den Fahrplan beleuchtet wurde rasch klar, daß der letzte Bus kaum eine Viertelstunde voraus war und die Wartezeit weit über eine Stunde betragen würde. Zum Absteigen am Steig war die Strecke mit 3 km zwar nicht sehr lang, die Lichtquelle aber zu unsicher und der Zeitvorteil gegenüber dem Bus – bei Tageslicht – mit etwa 20 Minuten nicht allzu groß; sodaß diese einfachste und naheliegendste Alternative nicht zuletzt aufgrund der bereits absolvierten Strecke nicht in Erwägung gezogen.

Mittlerweile meldete auch die spätherbstliche Abendtemperatur auf 1.200 m Seehöhe gepaart mit einem leichten Lüftl dem Empfinden, daß es klüger wäre sich in einen temperierten Raum zu begeben. Ein solcher wurde einzig in der Tankstelle gegenüber gefunden, offenbar das einzig vom Mensch bevölkerte Gebäude am Fernpaß.

Wer nun weiß, daß man sich am 07. November 2020 mitten in einer sinnlos inszenierten Virenhysterie befand, kann die Erlebnisse verstehen, die in kurzer Schilderung etwa so zusammengefasst werden können:

Ja, eine Bierdose verkaufe man, aber ein Aufenthalt im warmen Verkaufslokal wird nicht angesichts der Pestgefahr unter keinen Umständen geduldet. Auch nicht mit dem Zutz (Maske) vor dem Konterfei. So die Festlegung der zwei Burschen, den Herren der Tankstelle, dem einstigen Herzog Sigismund etwas weiter zu Tale auf Burg Fernstein gleich. Derart musste das Auftreten der heutigen beiden Grafen beurteilt werden.

Wer den Verfasser kennt, den nimmt es nicht wunder, daß solche Aussagen dazu gereichen, sich erhobenen Hauptes von Plebejern zu distanzieren. Ein passender Warteplatz im leichten Abendwind bot sich auf der Straßenseite gegenüber auf der Terrasse an einem Campingtisch, etwa zwei Meter vom Straßenrand entfernt.

Eine gute Stunde lang konnte nun das Treiben auf der Tankstelle beobachtet werden – und es wurde wie ein modernes Wirtshaus im Spessart empfunden.

Da wurden Reisende in ihrem Fahrzeug mit erhobenem Zeigefinger von dannen geschickt, die ein WC aufsuchen wollten, Campingfahrzeuge schon beim Einparken gehindert, ohne zu wissen, was der Fahrer eigentlich im Sinn hat und in einer Sprache angesprochen, die manche meinen, von vornherein anwenden zu müssen, wenn der Eindruck nahe liegt, daß man mit einem korrekten deutschen Satz nicht verstanden werden würde. Da wurde von den herzoglichen Burschen in Strenge und Lautstärke alle jenes abweisend geregelt, was nicht unmittelbar Umsatz einzutragen schien. Tourismusland gute Nacht!

Während der Wartezeit brausten scheinbar Tausende Fahrzeuge mit Getöse zwei Meter vor dem Lagerplatz des Verfassers entfernt vorbei, grenzenlose Mobilität in all ihren spürbaren Facetten mit Lärm, Gestank und Fahrtwind.

Der Fernpaß mit seiner schmuddeligen Tankstelle, ein dunkler und menschenfeindlicher Ort an dem man weder ein paar Minuten, noch eine gute Stunde in der Kälte verbringen möchte.

Seither erscheinen diese Szenen bei jeder beruflichen Überfahrt immer wieder im Gedächtnis und manifestieren auf ewig die Überzeugung das Fahrzeug selbst mit leerem Tank über den Pass schieben zu wollen, bevor dort jemals getankt werden würde.

Der Bus Nr. 150 schließlich brachte den Verfasser pünktlich ab 18:57 in wenigen Minuten an den Ausgangsort zurück und noch dazu um lächerliche zwei Euro zwanzig. Der Busfahrer war wegen seiner sonderbaren Fracht und des sonderbaren menschenleeren Ziels des Rucksackträgers gleichermaßen verblüfft, wie der Rucksackträger während seiner Wartezeit über die abstrusen Aktivitäten an der neumodernen Zollstelle auf der Passhöhe.

Ein Roadmovie in Tirol – schräger samstagabendlicher Abschluss einer phantastischen Bergtour in den Lechtalern.

das Abschluss- und Akku-Kapitulationsfoto vom südlichen ersten und mittleren Teil der bärigen Überschreitung des Fernpasses

Mit knapp 23 km in 10:05 Stunden Gesamtzeit (incl. Gipfelpausen) stellt die bärige Runde noch keine bemerkenswert lange Tour dar, jedoch ist sie damit schon nur mehr knapp innerhalb der Tageslichtgrenzen zum Ende des Novembers. Eine Lampe tut not zu dieser Jahreszeit, ebenso Grödel oder Steigeisen. Die zurückgelegte Aufstiegshöhe misst 2.465m. Da die Runde auf der Passhöhe endete, beträgt der Abstieg lediglich 2.170m. Zur Jahreszeit bestechen die Einsamkeit und die Stille der Lechtaler trotz des wahnwitzigen Autodroms in der Tiefe.

Mils, 07.11.2020

* Pfötschen = Fichten

- Burg Fernstein am Weg zur Loreahütte

- Burg Fernstein

- Steig vom Parkplatz der Burg zur Loreahütte

- 50 Jahre überlebt

- den Mond als Begleiter auf die Loreahütte

- Denkmal der AVS Isartal

- Rückblick auf den flachen Boden mit Zugspitzmassiv im Hintergrund

- Nassereith in der Tiefe

- der Zug der Gartnerwand noch weit entfernt

- knapp unter der Loreahütte erstmals der Loreakamm sichtbar

- Loreahütte – im November bereits gesperrt und wegen der Virenhysterie noch weit über den Winter hinaus

- Richtung Loreakopg hinter der Hütte über Wiesen zum blockigen Kar

- schräg nach oben auf die Loreascharte – hier kann bereits die Notwendigkeit von Eisen oder Grödel vorherrschen

- Aufstieg im schattigen Ostkar

- Blick auf das Tagweidjoch zwischen Loreakopf und Tagweidkopf

- kurz vor der Loreascharte

- auf der Westseite der Loreascharte wieder im Sommer

- Grat zum Sittelehnerkopf im Süden

- die mächtige Heiterwand im Südwesten

- Löwenzahn Anfang November auf 2.350 m

- Gipfelaufbau Loreakopf

- Rückblick zur Loreascharte

- etwas steilerer Aufstieg zur Gipfelhöhe

- flach über den breiten Kamm zum Gipfel

- Loreakopf, 2.471 m

- Blick vom Loreakopf zum Tagweidkopf

- Laliderer Falk in 57 km Entfernung

- Nördlicher Loreakamm nach Süden

- zentrale Lechtaler Alpen links Heiterwand 5 km im Südwesten, Große Schlenkerspitze, Blankahorn, Parseierspitze und schließlich die Freispitze in 31 km, weiter rechts noch die Holzgauer Wetterspitze in 34,5 km Entfernung

- mittig im Bild der gewaltige Hochvogel

- Lorea- und Thaneller Gruppe bis zum Alpenvorland

- nördlicher Loreakamm mit Roter Stein Galtbergspitze, Kaminlochköpfe und rechts Mittleres Kreuzjoch

- Nordabstieg Loreakopf im Schatten; über eine steile Flanke in die schneegefüllte Rinne und in direkter Verbindung zum Verbindungsgrat mit dem Tagweidkopf

- Gipfelaufbau Loreakopf von Norden

- schräge Querung – ein Steinmandl wird anvisiert

- Steinmandl links im Bild

- Grat bereits gut sichtbar, Route vorgegeben und leicht zu finden

- Rückblick zum Steinmandl

- den buckeligen Grat hinab

- Loreakopf vom Nordgrat

- der Grat wird sanft und grasig bis zum Tagweidjoch

- Aufstieg Tagweidkopf (links Plattenkalkscheiben)

- Tagweidkopf, 2.408 m

- Rückblick zum Loreakopf

- Überschreitung vom Tagweidkopf zum Mittleren Kreuzjoch

- an dieser Stelle erschien der Ostabstieg durch die Rinne einfacher als das Suchen nach einem Übergang der tiefen Scharte

- jenseitiger Aufstieg und Südostflanke des Mittleren Kreuzjochs

- Rückblick auf den Abstieg vom Tagweidkopf

- Abstieg durch die Rinne

- unterhalb der Felsen ein undeutlicher, schmaler Steig, der durch die Südostflanke des Mittleren Kreuzjochs führt

- undeutlich zieht der Steig hinauf, wird aber immer wieder gefunden

- knapp vor der Grathöhe zwischen Mittlerem und Östlichem Kreuzjoch

- auf der Grathöhe zum Östlichen Kreuzjoch

- kleine Kletterstellen versüßen die Gratstrecke

- schließlich nordseitig mit Schneeablagerungen

- zum Schluß sogar signifikant und ggf. am scharfen Grat zu umgehen

- Östliches Kreuzjoch, 2.231 m, das Gipfelkreuz von der Jungbauernschaft Nassereith

- Rückblick auf den südlichen Teil der Überschreitung, Loreakopf in der Ferne

- die bizarren Kaminlochköpfe und der Galtenberg

- Roter Stein – eine bärige Schitour vom Fernpaß

- nächste Etappe ist das Bichlbächler Jöchle – der mittlere Teil der Überschreitung – hier in rechter Bildhälfte

- aufschlussreicher Blick von der Abrisskante des Bergsturzes gleich unterhalb des Gipfels bis hinab zum Fernpaß

- gewaltiger Blick von Norden durch das gesamte Ötztal mit dem Hochfirst in 64 km Entfernung

- Tiefblick auf den mittleren Teil der Runde – Galtbergalm

- Mittleres Kreuzjoch – Tagweidkopf – Mittleres Kreuzjoch

- am Gratende und Wendepunkt des Steiges zur Galtbergalm

- Rückblick auf den „Pfötschegarten“

- Steig nun bis zur Galtbergalm im Schatten

- die Ausflachung im Ochsengarten deutet auf einen See hin; Terrassen vom Weidevieh überall

- über die flache Stelle hinab zur Alm, schöne Felsformationen

- Galtbergalm gegen Gartnerwand – ein schönes Stück noch voraus

- Blick ins Kälbertal mit Zugspitze im Hintergrund

- altes Almgebäude und Jägersteig zum Bichlbächler Jöchle im Hintergrund

- Jöchlehütte, etwas unterhalb des Bichlbächler Jöchles

- am Bichlbächler Jöchle mit Blick nach Bichlbach

- Aufstieg auf die Westschulter der Gartnerwand

- Rückblick vom Kamm der Gartnerwand auf den zurückgelegten mittleren Teil der Runde

- der sanfte Rücken auf den Westgipfel der Gartnerwand

- Nordabbruch Gertnerwand

- oben flacher zum wenig ausgeprägten Westgipfel

- die große breite Mulde zwischen den beiden Gipfelerhebungen der Gartnerwand

- Seilversicherungen im hauptdolomitischen Teil der Mulde

- weiter im Osten der eher plattige Teil der Mulde

- Passagen im kleinstückig brechenden Hauptdolomit

- interessantes seltenes Kleeblattkreuz auf der Ostseite der Gartnerwand beim Kreuzungspunkt mit dem Verbindungsgrat zum Sommerbergjöchle

- Rückblick auf den ersten Abschnitt des letzten Teils der Rundtour

- Ost- und Hauptgipfel der Gartnerwand in der Nähe

- Gartnerwand, 2.377 m

- eindrucksvoller Plattenkalk auf der Nordseite der Gartnerwand

- die Sonne bereits tief am Horizont, Zeit für beschleunigte Schritte

- tolle Stimmung am Abstieg von der Gartnerwand zum Grubigstein

- sagenhafter Blick durch die Wettersteingipfel bis in die östlichen Karwendelregionen

- Rückblick auf eine steilere Passage am dem Abstieg von der Gartnerwand

- durchaus interessanter Abstieg mit einigem Auf- und Ab

- epische Szene am Grubigstein mit Zugspitze

- ins Schigebiet abgestiegen

- Grubigsteinhaus – so die Bez. nach AV

- dann ging es recht schnell mit der Sonnenbeleuchtung auf der Zugspitze

- Ehrwalder Sonnenspitze, Griesspitzen und Marienbergspitzen

- das Abschluss- und Akku-Kapitulationsfoto vom südlichen ersten und mittleren Teil der bärigen Überschreitung des Fernpasses

- Fernpaßrunde – Loreakopf von Fernstain bis Gartnerwand und zurück auf die Paßhöhe

- Ausblicke von Loreakopf und Östlichem Kreuzjoch