Wer dieser Tage ein außergewöhnliches Blumenmeer in 1.700m Seehöhe erleben will, der besucht den Issanger und die Halltaler Pfeis im Hintersten des Halltales.

Mit einer Verspätung heuer von gut zwei Wochen präsentiert sich der blühende Talkessel dem Betrachter wie der Blick des Schauspielers in einem antiken Amphitheater auf die Besucher. Die Besucher sind hierbei Enzian, Schusternägel, Platenigl, Mehlprimel, Dotterblume, Steinröschen, Silberwurz und viele mehr und das Erlebnis ist umgekehrt, der Schauspieler ist der Betrachter der sich an Form, Farbe und Vielfalt erfreuen kann.

Das Gebiet sei für all jene, die es nach der Bildergalerie am Ende dieses Artikeln zuhause einfach nicht mehr aushalten und sofort die leichte Wanderung antreten wollen hier dargestellt:

Vom unseligen, dem Volke sinnlos verordneten, Schranken mitten in der Halltalstraße beim Hackl rechne man als normaler Wanderer mit einem eineinhalbstündigen Anstieg mit gut 800Hm Höhendifferenz. Will man, so wie wir es tun, diesen Ort der Traurigkeit beim Hackl umgehen, dann kann man auch den Parkplatz etwas weiter der Gnadenwaldstraße folgend, am Besinnungsweg nehmen; die Gehzeit bleibt dieselbe.

Nach der Wanderung gibt es bei Regina und Karl, im urigen Knappenhäusl, immer eine Stärkung vom köstlichen Hausgemachten, unter der völkerrechtlich korrekten Fahne.

Die Fotos entstanden im hintersten Teil des Issangers beim Übergang in die Stempelreisen, die sich mächtig und mit stetig wachsender Steilheit bis zu dem, für den Salzbergbau damals so wichtigen, Stempeljoch hinaufziehen. Dieser Talkessen, der nicht mehr bewachsene Teil wird Halltaler Pfeis genannt.

Die Fotos zeigen auch den Anstieg zum Stempeljoch nach Westen, das jedoch gestern in Nebenschwaden eingehüllt war, weiters das Kälberkar mit dem Grat zum mächtigen Roßkopf nach Nordwesten, den Blick nach Norden mit dem noch fließenden Schmelzwasserbach aus dem Bachofenkar und Aussichten von Norden bis Osten mit Lafatscherjoch und, wiederum eingehüllt, die Speckkarspitze und das Bettelwurfmassiv.

Die Dicht der Pflanzen ist dermaßen hoch, daß man sich beim herumspazieren mit ständig gesenktem Blick die Schritte richtiggehend aussuchen muß, um keinen Schaden anzurichten.

In ein bis zwei Wochen wird dieses prächtige Naturschauspiel in dieser momentanen Intensität leider schon wieder vorüber sein. Es ist also jetzt die beste Zeit dafür es zu erleben.

Carpe diem!

- St. Magdalena Juni 2013

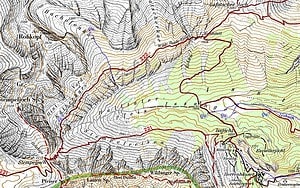

- Karte des hintersten Halltales

- St. Magdalena um 1908

Eine weitere, erwähnenswerte Entdeckung möchte ich noch kurz anbringen:

Das leider nicht gute Foto unten zeigt die Ansicht von St. Magdalena zur Zeit von 1908. Man kann den Baum links der Veranda erkennen, der jedem Halltalprofil als der Ort bekannt ist, an dem das Handy funktioniert. Dieser Baum dürfte damals schon ca. 7-8m hoch gewachsen sein und schätzungsweise 15 bis 20 Jahre alt sein.

Am Foto von vorletzter Woche sieht man den Giganten heute, im Jahre 2013.

Das Alter des Baumes dürfte also um 125 Jahre betragen und es handelt sich um einen Ahorn, den typischen Baum im Karwendel.

Ein weiteres Foto zeigt im Juni 2013 den Baum rechts vor der Kirche, der 1908 noch nicht gepflanzt war.

Mils, 23.06.2013