Mit dem Eintreffen in der Arena des Kirchls, eine der großartigen Karlandschaften in der Nördlichen Karwendelkette, beginnt der alpine Teil der Runde über die Larchetfleckspitzen, die östlich, nach dem Abstieg auf den Verbindungsgrat zur Tiefkarspitze, über das Larchetfleckkarl wieder ins Karwendeltal abgestiegen werden können und sich als unvergessliche Runde einprägen.

Die mäßigen Schwierigkeiten der Kletterstellen erlauben eine Alleinbegehung durch den geübten Felsgeher mit Orientierungsgabe nach sorgfältiger Tourenplanung, die der Verfasser für den Abstieg durch die Latschen zu wenig studiert hat und dadurch 400 Hm mühsam über unwirtliche Partien östlich vom Jagdsteig absteigen mußte.

Mit dem Radl erreicht man die Freiflächen nach der Einmündung des Kirchlbaches in den Karwendelbach und beginnt den Anmarsch ins Kirchl im Wald. Dabei kann der Forstweg durch direktes Aufsteigen von den Freiflächen aus in den Hang abgekürzt werden.

Am Ende des breiten Forstwegs setzt ein Steig fort, der rasch zu einem Jagdstand führt und hinter diesem auf jungem Steig in vielen Serpentinen bequem bergan führt. Etwa nach 180 Hm Aufstieg wird eine breite Schuttfläche ostwärts gequert, oder man folgt den Serpentinen.

Nach der breiten Schuttreise folgen eine Serpentine und ein paar kurze Abschnitte in kurzfristig dichterem Wald, bevor die Steigrichtung wieder ostwärts schwenkt und die Schuttreise an ihrem oberen Ende erneut gequert wird.

Am Felsansatz am oberen Ende der Schuttrinne befindet sich ein Grenzzeichen, ähnlich jener, die auch im Halltal zu finden sind, sonst aber kaum im Karwendel zu sehen sind. Leider ließ sich durch eine Recherche im Internet nichts über das historische Mark erfahren.

Hinter dem Grenzzeichen führt der Steig hoch über dem Kirchlklamml – zu dem die Felsen am Beginn einige Meter unterhalb des Steigs senkrecht abbrechen – zunehmend flach werdend, ins Kirchlkar hinein, wobei der Wald den Latschen weicht.

Bei der hier beschriebenen Begehung wich der Herbstnebel nur allmählich der noch starken Sonne, sodaß es als ein schönes Erlebnis empfunden wurde, über einige Minuten hindurch den Vorhang auf eine atemberaubende Bühne aufgehen zu sehen.

Die Lawinen der Winter hinterließen auf den großen Felsblöcken ihr Spiel der Ablagerung von winterlichen Gesteinsabbrüchen, die mit fortschreitender der Schneeschmelze auf den ausapernden Blöcken liegen bleiben und die noch nie jemand heruntergeworfen hat. So augenfällig wie im Kirchl tritt dieser Anblick selten im Karwendel auf.

Weglos rechts vom Kirchlbach steigt man durch allerlei interessante Gesteine und wer genau schaut findet welche der im Kirchl auf dem Südhang der Westlichen Wettersteinspitze darüberliegenden Reichenhaller Schichten oder auch Wurstelkalk (alpiner Muschelkalk, aus dem die Umrahmung des Kirchls vorherrschend gebaut ist).

Der markante Sporn in der Talbegrenzung rechts, knapp 800 Hm über dem Talgrund im Kirchl ist bereits die Westliche Larchetfleckspitze. Links davon prangen die drei Kirchlspitzen am Bergsaum und wieder links davon der mächtige Aufbau der Westlichen Karwendelspitze.

Den Abschluß im Westen bildet die Sulzleklammspitze mit ihrem steilen und hohen Abbruch ins Kirchl. Von dort sind auch ständig Steinschläge zu hören, die über die mächtige Schuttrinne herabstürzen, das Kirchl aber nicht erreichen.

Kurz vor einer Geländestufe mit einem kleinen Wasserfall des Kirchlbaches führt rechts eine Latschengasse auf eine Umgehungsfläche hinauf. Diese empfiehlt sich für den Aufstieg nicht zuletzt aufgrund der weiteren Strecke ins rechte obere Eck des Kirchls.

Nach der Geländestufe bietet sich ein sonderbares Bild, das nur so erklärt werden kann:

Das untere Ende eines Gesteinsblockfelds wird erreicht. Die Breite des Blockgürtels mißt 80 m bis zu einer unsichtbar gezogenen Linie an der das Blockfeld links und rechts am Hang schräg nach oben zieht. In dem sich bildenden Dreieck – bergseitig – dieser unsichtbaren Linie lagert kaum ein Gesteinsblock mehr, obwohl die darüberliegenden dickbankigen Muschelkalkstufen Gesteinsabbruch liefern müssen.

Im TIRIS nachgemessen ergibt sich eine mittlere Steigung im Brockenfeld von 20°, während im bergseitigen Dreieck eine von 29° vorherrscht. Der Steigungsunterschied muß diese geometrisch schöne Ausbildung der Ablagerungen formen.

Neben dieser ins Auge stechenden Erscheinung bietet der Blick nach oben ein phantastisches Bild. Nach den östlichen Abhängen der Westlichen Karwendelspitze erscheint die Untere Dammkarscharte in greifbarer Nähe.

Östlich anschließend die drei Kirchln, dann der Vorsporn der Westlichen Larchetfleckspitze und zum Abschluß im Dunkeln die mächtigen Muschelkalkwände des Sockels der Larchetfleckspitzen, durch die der Anstieg auf deren Südflanke führt.

Das Stufengelände zwischen Mittlerem und Östlichem Kirchl ist das nächste Ziel.

Zunächst wählte der Verfasser aber eine Umgehung links (westlich) der vorausliegenden Muschelkalkstufen, ziemlich direkt in Richtung der Unteren Dammkarscharte. Dabei passiert man den ehemaligen östlichen Rand der Schuppe von Reichenhaller Schichten, die durch Abbrüche von der Dammkarscharte herab weitgehend abgetragen wurden.

Der westliche Rand der Vorstufen zur Karschwelle im Kirchl ist ebenfalls noch von Reichenhaller Gesteinen geprägt, bevor hinter der Abflachung im Kar nur mehr bankiger alpiner Muschelkalk vorherrscht.

Frontal gegen den nun fast als Pfeiler erscheinenden Gipfelaufbau der Westlichen Larchetfleckspitze geblickt gewinnt der Besteiger mit einem Auge für die Natur schon fast ein bisschen Ehrfurcht vor dieser alpinen Pracht.

Die Stufen links (nördlich) werden nun angesteuert und es gilt den Durchstieg zu erraten. Hierzu wird instinktiv der flachste Einschnitt angesteuert, der sich allerdings als wenig brauchbar herausstellt, da ein junger Felssturz weiter oben ständig nachbrechende Klötzchen herabregnen läßt.

Auf den ersten Blick hin hatte der Verfasser damit kokettiert die Verschneidungsmulde schnell zu durchsteigen, um somit dem Gesteinsregen rasch zu entkommen. Einem faustgroßen Stein gerade noch ausgestellt mahnte jedoch rechtzeitig die Vernunft und so mußte von der ersten Wiesenstufe aus, in etwa zehn Metern Höhe, ein steiler Wiesenaufstieg als Alternative gewählt werden.

Diese Stelle ist leicht zu finden – ein alter Weidezaun, halb zerstört, trennt den schmalen Übergang von dem ersten Wiesenplateau auf den steilen Anstieg. Kaum zu glauben, daß es hier noch eines Weidezaunes bedarf, da ja die erste Stufe schon unter kurzer Kletterei erfolgen musste. Aber im Laufe eines Sommers ist es durchaus vorstellbar, daß Schafe oder Ziegen einen Durchschlupf auf die steilen Wiesenplateaus finden.

Wer mit steilen Bergwiesen Erfahrung hat, dem muß man nicht erklären wie man sich bei Steigungen um die 60° Neigung fühlt, wenn man sich nur an Büscheln halten kann, noch dazu bei Querungen. Diese Passage kann als Schlüsselstelle der Tour bezeichnet werden, obwohl im Abstieg eine ähnliche Situation zu bewältigen ist, jedoch ist selbige felsdurchsetzt. Im Falle von Nässe wären diese Passagen ein zu großes Risiko.

Nach dem steilsten Stück von schätzungsweise 30 Hm muß östlich in das Tiefste des Kessels gequert werden. Das Gelände wird bis zur nächsten Plateaustufe etwas flacher und vor allem wieder felsig. Darauf folgt eine weitere Stufe, sodaß auf der vermeintlich obersten begrünten Stufe unterhalb des Mittleren Kirchls in die Felsen unterhalb der Westlichen Larchetfleckspitze gequert werden kann. Im letzten Teil findet sich sogar ein leichter Steig ausgebildet.

Im felsigen Teil im Osteck des Kirchls müssen noch einige Dutzend Höhenmeter in leichter Kletterei bewältigt werden. Die Route ist klar vorgezeichnet. Ein Band führt aus dem Eck in mäßiger Steigung auf die Südkante mit dem „brennten Kopf“ im Verlauf nach unten.

Die Steigspuren der AV-Karte „Hoher Gang“ sind hier keineswegs zielführend, sie liegen in einer Höhe zwischen 1.800 m und 1.900 m und der hier beschriebene Quergang befindet sich in einem Höhenband 200 m höher. Es erhebt sich Frage ob die AV-Karte hier unzuverlässig ist, denn in die ungangbaren senkrechten Wände der Südkante führt mit Sicherheit kein Steig. Wenn aber, dann er endet am Fuß der Wände.

Im Tiefsten des Kessels begegnet man einem Steinmann an einer kurzen Abstiegsstelle über ein paar Meter. Anschließend führt eine Schuttreise hinauf in die Verschneidung der Südkante mit dem Gipfelaufbau der Westlichen Larchetfleckspitze. Von unten kann man bereits gut das Band hinaus auf die Südkante erkennen. Die Kletterei dorthin ist unschwierig, die Hände werden großteils gebraucht, gegen die Verschneidung hin wird der Fels flacher und zum Gehgelände.

Das Band selbst ist nahezu flach, jedoch geneigt. Bei Schneeauflage im Spätherst sollte diese Passage nicht ohne Steigeisen dabei zu wissen unternommen werden. Dies ergibt sich aus Hangneigung und der Himmelsrichtung des abgeschatteten Bandes – letztere nach Süden gerichtet ist -, sodaß Sonneneinstrahlung erst ab Mittag anzunehmen ist und diese auf 2.200 m im Spätherbst zur Schmelze kaum mehr ausreichen wird, wenn es im Oktober nennenswert geschneit hat.

Mit Bedacht gesetzte Tritte im Schnee auf der Schräge wird über das Band der Südgrat erreicht, dessen Felsköpfchen eine Schneestange trägt. Wieder in Sonnenlicht erlebt man einen gewaltigen Rückblick auf das Kirchl, bei dem die steilen Wiesenpartien extrem herauskommen.

Ebenfalls erkennbar ist die Ursache des Steinschlags am Einstieg. Nahe der Scharte zwischen Mittlerem und Östlichem Kirchl ist typisches ockerfarbenes Verwitterungsmaterial zu sehen, das von der Grathöhe über die Wiesenplateaus abgebrochen ist und das offenbar unten einen noch größeren Felsabbruch ausgelöst hat.

Die Aussicht auf die Westliche Karwendelspitze und die umliegenden Gipfel kurz genossen beginnt die letzte Etappe auf die Westliche Larchetfleckspitze, die Grasflanke zum Sattel zwischen den beiden Larchetfleckspitzen.

Möglicherweise wäre die direkte Felsbegehung ab der Einmündung der steilen Verschneidung zwischen Südgrat und Gipfelaufbau lohnenswerter als die monotone Grasflanke, aber an alle Schmankerln bei der Erstbegehung zu denken gelingt meist erst im Kopf bei der Berichterstattung.

An der Einsattelung zwischen den beiden Larchetfleckspitzen angelangt überrascht dafür ein prächtiges Felsenfenster mit herrlichem Ausblick auf die Soierngruppe, vielmehr zentral auf die schöne Schöttelkarspitze. Direkt hinter dem Felsenfenster bricht die Nordwand der Kette 450 m ins Dammkar ab.

Der Restaufstieg auf die Westliche Larchetfleckspitze beträgt vom Sattel 40 Hm über das selbe Wiesengelände wie von der Südgratkante bis zum Sattel.

Der Blick gegen Westen mit der senkrecht abbrechenden Westwand wirkt recht dominant, wohl weil alle Gipfel im Westen in etwa die selbe Höhe haben und die 250 m Tiefe zur Dammkarscharte sowie die Entfernung zur Westlichen Karwendelspitze von knapp einem Kilometer diesen Eindruck verstärken.

Die Höhenangabe für die Westliche Larchetfleckspitze in den AV-Führern und in älterem Kartenwerk ist mit 2.301 m falsch, die Höhe beträgt 2.352 m wiewohl auch die Schwierigkeitsbeschreibungen aller Aufstiege zur selben – sagen wir – untertrieben erscheinen. Vor allem, wenn jener von Westen um die Kirchln herum mit „Trittsicherheit“ abgekanzelt wird, muß widersprochen werden.

An dieser Stelle muß aber auch gesagt werden, daß Führerbeschreibungen immer auch subjektiv verfasst sind, es diesbezüglich keine Normen gibt, und jeder Bergsteiger stets und in jeder Situation für sich selbst verantwortlich bleiben muß, egal wie unpassend Beschreibungen oder Schwierigkeitsbewertungen erscheinen mögen. Dem Gerichtssaal muß in dieser Hinsicht am Berg um jeden Preis Einhalt geboten werden, sonst bedeutet dies den Tod alpiner Berichterstattung.

Ab- und wieder aufgestiegen auf die im Kartenwerk als die „Larchetfleckspitze“ bezeichnete Östliche Larchetfleckspitze bietet sich ein Bild eines würdigen Gipfels. Die Konvention der Schartenhöhe von 30 m erlaubt beiden Erhebungen die Standesbezeichnung „Gipfel“, obwohl nur ein Katzensprung sie trennt.

Auf der Östlichen Larchetfleckspitze nun ein Gipfelkreuzlein, von seinen Haltestricken leider schon in die Nordwand geneigt, das an seiner Spitze nicht einmal gewachsenes Terrain erreicht, sprich die Gipfelhöhe selbst. Was mag der Grund für seine sonderbare Position sein? Die Sichtbarkeit vom Tal eher nicht, eher jene vom Dammkar aus? Würdig sieht dieser Gipfelschmuck wohl nicht aus, bei aller Mühe einen solchen dort zu errichten. Fehlt es da an Kollaboration, so wie einst der Zollgedanke das Gipfelkreuz auf der Lamsenspitze fast verhindert hätte, oder geht jeder Bergverein hüben und drüben seinen eigenen Weg? Fragen über Fragen. Vielleicht liegt die Erklärung sogar in der GB-Schachtel, die man sich bei vereistem Untergrund nicht die Mühe macht aufzusuchen. Schade um die Situation.

Positiv hervorzuheben ist nicht die ungepflegt daliegende Triangulierungsstange, sondern der sagenhafte Blick in das östliche Karwendeltal. Die Tiefkarspitze, der Larchetfleckspitze östlicher Nachbar, die Hochkarspitze weiter im Osten, die weiteren großen Erhebungen der östlichen Karwendelspitze, der Blick in die Falken, auf das Sonnjoch und auf der Talgegenseite die Ödkarspitzen sowie direkt im Süden die Larchetkar- und die Pleisenspitze verzaubern zum Innehalten und lassen den kalten Nordwind für ein paar Minuten vergessen.

Der Abstieg sieht spektakulärer aus als er zu begehen ist. Meist knapp südlich des Grates (mit Ausnahme schöner Kletterstellen) wird über grasdurchzogenes Schrofengelände abgestiegen und man entbehrt in diesem Schutze auch des Jochwindes.

Über ein paar kleine Aufschwünge geht es in die tiefste Einsattelung hinab, die auch einen wichtigen Zweck erfüllt.

Das Steinmandl im Tiefsten der Einsattelung und die von der Gegenseite sichtbare Markierung bezeichnen den Nordabstieg über die nicht gänzlich einfache, so doch gangbare Nordwand ins Dammkar – unter Umständen ein wichtiger Fluchtweg, weil kürzer als ins Karwendeltal, beschrieben im Bericht über die Tiefkarspitze, siehe Link oben.

Jenseits dieser kleinen Scharte muß über knapp 40 Hm eine Graterhebung (2.290 m) erstiegen werden, die außer dem Verbindungsgrat zur Tiefkarspitze noch Hochpunkt einer nach Südosten ansetzenden Gratrippe – der westlichen Begrenzung des Larchetfleckkarls – darstellt, dem Abstiegsgelände ins Karwendeltal.

Das nun folgende Abstiegsszenario könnte verbessert werden in dem man dem Grat noch etwa 300 m mit kaum Höhensprung östlich, in Richtung Tiefkarspitze, folgt und dann in der Falllinie absteigt.

Aber was weiß ein Erstbegeher, der den schönen Schrofenhang sieht und nicht die vielen Rippen und Täler, die in absteigender Querung überwunden werden müssen und Querungen sind immer für eine Hüfte unangenehm.

Jedenfalls ist der Abstieg vom Hochpunkt problemlos möglich, immer aber mit der notwendigen Vorsicht nicht gleich zuviel Höhe zu verlieren, denn Serpentinen in die Gegenrichtung wendet man stets lieber an, als einen querenden Wiederaufstieg.

Ziel der Richtung im Abstieg sind die oberen Grasterrassen oberhalb der kalkalpentypischen Senkrechtabbrüche ins Schuttkar darunter. Dies gelingt mit oben beschriebener Taktik einwandfrei, solange man sich eben bemüht den Höhenverlust gering und die Querungsdistanz höher zu halten. Im Falle der hier beschriebenen Begehung markierte eine Gams frech den untersten Peilpunkt.

Im Larchetfleckkarl angelangt genießt man zunächst eine Reisenfahrt über 150 Hm, wobei im untersten Drittel mehr und mehr Kraftaufwand nötig ist, um im Grobkorn noch abfahren zu können. Um die Bergschuhe nicht unnötig zu strapazieren muß rechtzeitig wieder der Normalschritt angenommen werden.

Die folgende Passage über Steilschrofen wurde leicht überwunden und die nächste Prüfung wartete in der Felspassage unterhalb des einladenden horizontalen Wiesenbandes entlang der Felskante, das – nach den an diesem Tag schon genügend erlebten Graspassagen – ausgeschlagen wurde und in direkter Linie den Abstieg vorgenommen.

Erwartungsvoll wurde die folgende Felspassage angepeilt, zumal das untere Ende nicht eingesehen werden konnte, welches immer ein Zeichen von großer Hangneigung ist. Und unter einer gewissen Spannung (Hangneigung ~60°) wurden 40 Hm auf das darunterliegende Flachstück überwunden.

Anschließend folgt eine zweite Steilpassage in einer stumpfen Verschneidung mit nur 45° Neigung. Beide Abstiege in grasdurchzogenem und festen Fels, wenig davon in leichter Kletterei, mehr im Gehgelände mit einer stützenden Hand.

Um den Steig zu erwischen bleibt man, unten angekommen, auf Höhe der ansetzenden Latschen unterhalb der Felspassagen, quert also mit wenig Höhenverlust südöstlich auf das höchste Latschenfeld zu.

Dort folgt man dem gut sichtbaren Steig kaum 50 m bevor scharf rechts ein steiler Abzweig auf eine größere Freifläche führt.

Diese Freifläche muß nun in direkter Falllinie bis zum unteren Saum der Latschen abgestiegen werden, um dort den Jagdsteig zu finden.

Der Verfasser beging den Fehler nach Erreichen der großen Freifläche gleich bei den Lärchen zur Linken dem Quergang zu folgen, welches sich als völlig falsch herausstellte.

Möglicherweise ist der Jagdsteig am Ende einer schuttgesäumten Wasserrinne mit Schuttkegel vor der Latschengrenze zu finden, wie es im Orthofoto aussieht, aber im Zweifel ist jeder Abstieg dort der richtige und die Bilder in der Bildergalerie mögen der Orientierung vor Ort dienen.

Selbst in der Ansicht mit Orthofoto im TIRIS ist nur der ausgeholzte Mittelteil des Jägerteigs in Form einer großen Kurve erkennbar, der untere Teil gar nicht, der obere kann bis zur ersten großen Lichtung erahnt werden, jedoch nur vage.

Das Problem war, wie so oft, die Quergänge, die nicht immer Gamswechsel sind, sondern auch Jagdsteige und die nicht immer ein bergsteigerisch sinnvolles Ende haben – so wie dem Verfasser unterlaufen.

Flugs steht man nach der irreführenden Querung bei den Lärchen vor einem Graben an dem der Quergang endet und in der Hoffnung er setze drüben fort, nimmt man steile Schuttböschungen im Abstieg in Kauf, sowie jenseits im Wiederaufstieg, um dort festzustellen, daß die Querung der Murenrinne umsonst war, weil keine Steigspuren erkennbar sind. Nun ist man aber schon recht weit gekommen, will nicht weitere Zeit verlieren und setzt den Abstieg ins Ungewisse fort.

Nachträglich gesehen wäre ein Blick auf das Orthofoto sinnvoller gewesen, anstelle per AV-Karte mit den undeutlich eingezeichneten Steigspuren eine Route zu finden, wobei der Grundfehler darin bestand sich von dem einladenden quer führenden Steig bei den Lärchen im Abstieg nach links verleiten zu lassen und nicht der Lichtung bis hinab zum Ende der Freifläche zu folgen. Aus diesem Grund hat der Verfasser versucht eine Rekonstruktion des Steiges anzufertigen (in der Bildergalerie zu sehen).

Nach einem Abstieg im wirren und steilen Terrain östlich der Rappenlöcher, weit vom Jagdsteig entfernt, ist der Verfasser allerdings wieder recht genau zum Ausgangspunkt des Steiges nahe der der eingezäunten Messstation am Forstweg angelangt.

Von dort durch den Wald gelangt man in wenigen Minuten zum Karwendelbach und auf das Almgelände, sowie über 1,6 km Schotterweg in gut 20 min zurück zum Radl.

An Zeitbedarf muß mit acht Stunden incl. aller Pausen und den Radlstrecken gerechnet werden. Die Steigarbeit erstreckt sich über 1.620 m incl. Radlstrecke und die Länge der Tour beträgt 20 km.

Mils, 10.10.2021

- Mündung des Kirchlbachs im Karwendeltal

- Aufstieg ins Kirchl Höhe Jägerstand

- Reise zu queren

- nochmalige Querung der Reise

- Grenzzeichen ins Kirchl

- Ankunft im Kirchl

- von Lawinen abgelagerte Steine am Felsblock

- im Kirchl – der Vorhang beginnt sich zu lichten

- die Kirchln werden sichtbar

- ebenfalls die imposante Sulzleklammspitze

- Blick auf die Westliche Karwendelspitze

- phantastische Szene mit Kirchln und rechts der Westlichen Larchetfleckspitze

- Reichenhaller Gestein

- Wurstelkalk

- beim Wasserfall rechts durch die Lichtung hinauf

- Blick nach Süden

- die Sulzleklammspitze in voller Größe

- durch die Schneise über die Talstufe

- prachtvoller Anblick der Kirchln mit geometrischer Ausbildung des Geröllfelds

- Schuppe von Reichenhaller Schichten unterhalb der Westlichen Karwendelspitze

- Mittleres, Östliches Kirchl, Westliche Larchtfleckspitze und die abgeschatteten Wände des Südgrates

- Reste Reichenhaller Gesteins angrenzend an die Schrofenstufen

- Westliche Larchetfleckspitze

- Larchetfleckspitzen von der Sulzleklammspitze zwei Wochen später (ganz links die Tiefkarspitze)

- welch Anblick der Westlichen Larchetfleckspitze; knapp rechts der Bildmitte beginnt der Aufstieg

- Rückblick auf das Kirchlkar

- Sulzleklammspitze und Linderspitzen im Westen

- Stufen von Muschelkalk, oben das Wiesenplateau

- Rückblick im Aufstieg vom untersten Wiesenplateau, nach der Steilsten Stelle

- Querung auf die nächste Stufe

- Tiefblick auf das Kirchl

- Östliches Kirchl mit zerrissenem Grat

- Anstieg auf die nächste Stufe

- Querung auf der obersten Wiesenstufe

- Steinmandl hinüber zum felsigen Teil des Aufstiegs

- Sonne über dem Ankunftspunkt am Südgrat

- Wand zur Westlichen Larchetfleckspitze

- Band zum Südgrat

- keine unbeachtliche Querneigung am Band; heikel bei vereister Schneeauflage

- Rückblick auf den Aufstieg unterhalb der Kirchln

- herrlicher Blick vom Südgrat auf das obere Dammkar

- Aufstieg über die Südflanke zur Einsattelung zwischen den Larchetfleckspitzen

- oberer Teil der Flanke, Einsattelung bereits in Sicht

- Rückblick auf den Südgrat, unten der „brennte Kopf“

- Felsenfenster mit toller Aussicht zur Schöttelkarspitze

- Östliche Larchetfleckspitze von der Einsattelung

- Östliche Larchetfleckspitze von der Westliche Larchetfleckspitze gesehen

- Blick nach Südwesten von der Westliche Larchetfleckspitze

- phantastische Aussicht auf die Westliche Karwendelspitze und die Karwendelköpfe

- Tiefkarspitze mit Steig im Dammkar auf den Predigtstuhl

- mächtige Hinterautal-Vomper-Kette

- bereits auf der Östlichen Larchetfleckspitze

- Gipfelkreuzlein auf der Östlichen Larchetfleckspitze an sonderbarer Stelle

- Gratrücken zwischen beiden Larchetfleckspitzen

- Weitblick nach Südwesten, tief unten das Karwendeltal

- sagenhafte Aussicht in den östlichen Teil des Karwendeltales bis zum Sonnjoch

- östliche Nachbarn der Larchetfleckspitzen: Tiefkar-, Schönberg- und Hochkarspitze; im rechten Drittel unten der Hochpunkt gut zu sehen

- Abstieg von der Östlichen Larchetfleckspitze auf den Verbindungsgrat mit der Tiefkarspitze

- Rückblick nach Westen am Abstieg

- in der Hälfte am Abstieg

- Rückblich auf den oberen Teil am Abstieg von der Östlichen Larchetfleckspitze

- ein paar kleine Erhebungen zu umgehen

- toller Ausblick auf die Kreuzwand und Damm

- Scharte mit Abstieg ins Dammkar, dahinter Hochpunkt (2.290 m) am Grat

- Blick ins Larchetfleckkarl

- Abstiegsroute, Zielpunkt unten noch nicht zu sehen

- Grat zur Tiefkarspitze – wäre eine Option um direkter absteigen zu können

- Rückblick auf den Grat zur Östlichen Larchetfleckspitze

- unterer Teil zum Larchetfleckkarl, den Zielpunkt markiert eine Gams

- einige Rippen am Abstieg zu überwinden

- Rückblick vom Zielpunkt über den rippigen Hang

- Reisenabfahrt zum unteren Karende

- Rückblick auf den Abstieg

- prächtige Aussicht vom Karwendeltal bis zur Larchetkarspitze

- der Abstieg über die Schrofen beginnt

- Rückblick ins Larchetfleckkarl

- obere Steilstufe

- herrliche Bilder ins Karwendeltal

- Hinterautal-Kette gegenüber

- Rückblick auf die obere Steilstufe

- unterhalb der unteren Steilstufe

- untere Steilstufe

- Rückblick vom Steig auf die untere Steilstufe

- gleich vorne scharf rechts in die Latschen hinab

- herrliches Karwendeltal

- Rückblick vom oberen Rand der Freifläche

- falscher Steig bei den Lärchen

- völlig falsch abgestiegen, der Jagdsteig befindet sich im Wald der linken Bildhälfte

- Blick zurück ins Larchetfleckkarl

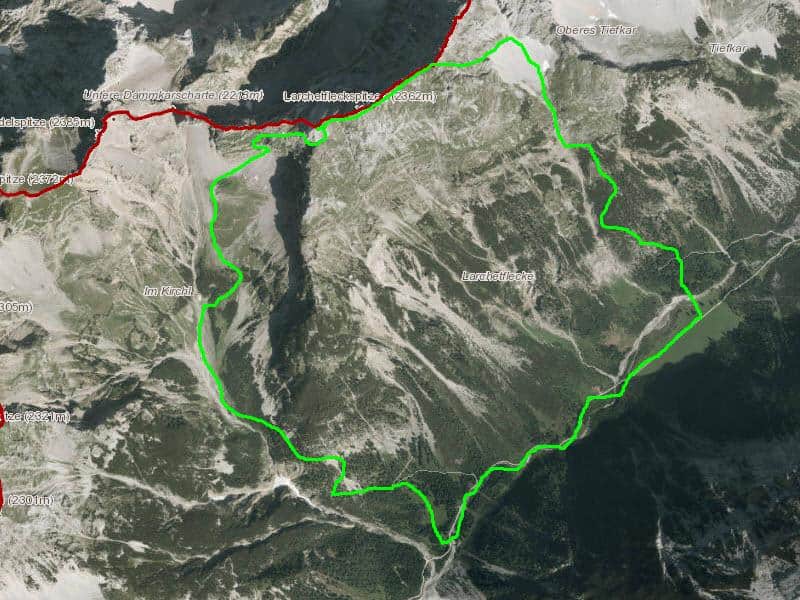

- Runde über die Larchetfleckspitzen

- Abstieg vom Larchetkarl grober Steigverlauf

- Abstieg vom Larchetkarl Rekonstruktion Steigverlauf

- Abstieg vom Larchetfleckkarl – falsche und richtige Route