Über längere Zeit bereits beschäftigte den Autor die Idee den Hohen Riffler vom Schmirntal aus – genauer gesagt vom Kaserer Winkel aus – anzugehen. Die Gründe dafür lagen klar auf der Hand, denn die Anreise vom mittleren Inntal in das hinterste Tuxertal grenzt an eine Weltreise, um eine Schitour zu unternehmen. Dabei nicht in Kalkül gezogen der Wochenendverkehr im Zillertal schlechthin, wahrscheinlich derselbe Zeitbedarf und die unnötigen Emissionen.

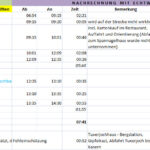

Eine sorgfältige Tourenplanung mit all den Geländehöhen, abgegriffen in TIRIS und Outdooractive, erbrachte per Tabellenkalkulation ein Ergebnis, das einer mittellangen bis langen Schitour entspricht. Die kürzere Variante der Tour bezieht am Rückweg den Lift von der Sommerbergalm zum Tuxerjochhaus mit ein, die längere Variante nimmt diesen Abschnitt unter der letzten Muskelkraft in Angriff. Dieser Bericht beschreibt die kürzere Variante.

Die grandiose Schitour bleibt trotz Aufstiegshilfen dennoch ein zeitintensives und weites Unternehmen, das wir wohlweislich knapp nach 6 Uhr in Innsbruck starteten, um kurz vor 7 Uhr in Kasern abzumarschieren und gegen mittags am Gipfel einzutreffen. Als eine treffende Charakterisierung der Tour hat der Autor auf fb „Von der Stille in das Schrille, wieder in die Stille auf 3.231 m und zum Ausgangspunkt zurück“ gewählt, welche die Eindrücke recht gut beschreibt. Man muß dazu sagen, daß wir Anfang April nicht mehr den großen Rummel im Schigebiet Hintertuxer Gletscher vorfanden – Liftfahrt und Pisten waren in angenehmer Weise nicht überfüllt.

Am Parkplatz in Kasern versuchten wir wie immer ohne Türenknallen und Herumgeschrei neben den Häusern zum Abmarsch zu rüsten und rutschten über die teilweise kaum hartgefrorenen, noch deutlich ausgeprägten Schneefelder am Gasthaus Kasern vorbei in den Kaserer Winkel. Auf den alten, von der Schmelze verwischten Spuren geblieben brachen wir kaum in den schlechten Schneedeckenaufbau ein. Mit der geringen Steigung im Tal bis hin zur Geländemulde, auf der der Aufstieg auf das Tuxerjoch erfolgt, stellt der Kaserer Winkel eine ideale Strecke zum Eingehen in der Früh dar.

Anfang April erlaubte uns der relativ schlechte Winter in diesem Jahr trotz der relativ günstigen Lage für die Sonneneinstrahlung dennoch einen Aufstieg über den Fußsteig, auf dem lediglich über eine Stelle im Lärchenwald für etwa 10 Hm die Schi abgeschnallt werden mußten. Im Norden gegenüber, auf dem unteren Teil des Radlwegs erblickten wir bereits längere Abschnitte schneefrei. Selbst wenn der Sommerweg mit einigen weniger wünschenswerten Hindernissen aufwartet kann deshalb davon ausgegangen werden, daß er die bessere Aufstiegsvariante darstellt.

Etwa in der Mitte des Waldes treffen Radlweg und Fußsteig zusammen und ab dort erfreuten wir uns einer völlig zusammenhängenden Schneedecke, auch wenn der Schneedeckenaufbau bei unserer Begehung als sehr dürftig beschrieben werden muß. Unter abschnittsweise nicht tragfähiger oberflächlicher Firnkruste verbarg sich eine zerfallende Schneedecke mit ausgeprägten Hohlräumen bis zum Boden.

Weiter oben, am kaum bewachsenen Steilhang unterhalb des Tettensgrates besserte sich der Schneedeckenaufbau deutlich, sorgte dennoch für Gedanken um die Verhältnisse am Rückweg, nach langer Sonnenbestrahlung.

Der Steilhang möge bei mehr als mäßiger Lawinengefahr generell nicht unterschätzt werden, es gibt auf der Querung in das Kar zum Tuxerjoch Stellen mit deutlich über als 35° Hangneigung. Am Tag unserer Begehung war für den späteren Tagesverlauf immerhin erhebliche Lawinengefahr prognostiziert und in der östlichsten Mulde zur Grathöhe lauerte ein klaffender Riß, ein Schneemaul, das am Rückweg etwa 150 Hm darunter unterquert werden mußte. Diese Stelle stellte für unsere Tour die einzige riskante Situation dar, der wir am Rückweg größtmögliche Aufmerksamkeit schenkten.

Am Ende der Querung verbesserte sich die Oberfläche deutlich, wurde sehr hart und aufgrund der bereits wieder einmal nicht verwendeten Harscheisen kamen wir bei der Trinkpause am flachen Rastplatz nach der Querung zum Schluß, daß es gut war die Harscheisen mitzunehmen und weniger gut, sie im Rucksack zu behalten – eine häufige Situation, die dazu dient die Spreu vom Weizen zu trennen und den Wilden Hund herauszubilden, der bei jedem zweiten Zug mit dem Außenschi abrutscht und dies dann im Steilen lieber mit unrhythmischem Stockeinsatz zu unterbinden versucht, als vorausschauend in den Rucksack zu greifen.

Jedenfalls waren wir froh den nicht sehr einladenden, dunklen Steilhang unter dem Grat hinter uns zu haben und das prächtige Kartal zum Tuxerjoch zu erblicken, das nun in epischem Sonnenaufgang vor uns lag. Das Tuxerjoch wurde um 9 Uhr erreicht, bis dahin 722 Hm zurückgelegt und das erste Tourengeherpaar kam uns vom Tuxerjochhaus entgegen, um auf das nette Schitourenziel der Frauenwand aufzusteigen.

Am Tuxerjoch wird für die Tour zum Hohen Riffler abgefellt sowie mit Stockeinsatz um den See herum in marginalem Gefälle auf die Piste gequert. Auf der Piste erfolgt die Abfahrt zur Sommerbergalm mit einem Höhenunterschied von 312 Hm. Das Tuxerjochhaus wird dabei nicht angefahren, die Piste dreht vorher rechts hinunter.

Bereits vom Tuxerjoch aus tritt der noch weit entfernte Hohe Riffler in das Blickfeld. Die markanteste Erhebung am Joch stellt allerdings die ansprechend geformte Hornspitze dar, die ihrer Form von diesem Blickwinkel aus auch völlig entspricht. Sie ist der südlichste Gipfel der die Tuxer von den Zillertaler Alpen scheidet und die Grenze stellt das Tuxerjoch dar. Vom Wattental aus kann man eine unvergessliche Gratwanderung über sechs Gipfel zum Tuxerjoch unternehmen, mit dem Übergang vom Ofner auf die Hornspitze als Höhepunkt.

Bei der Sommerbergalm lösten wir im Restaurant an der Kassa das Tourengeherticket, das uns mit dem Gletscherbus II eine Sektion weit ungefähr 80Hm oberhalb des Spannagelhauses brachte.

Der Normalweg auf den Hohen Riffler wird von dort aus beschrieben, wobei unterhalb eines steil geneigten Schrofengeländes in das flachere Gelände unterhalb des Gefrorenen Wand Keeses aufgestiegen wird.

Wir wählten eine andere Variante. Es ist möglich am Ende der Bergstation des Gletscherbuses II oberhalb des nächsten Liftes, dem Gletscherbus III auf die oben beschriebene Flanke zu queren, die sich oberhalb fortsetzt und ebenfalls über steiles Gelände in die Mulde unterhalb des Keeses führt.

Den Unterschied unserer Variante stellt der oben beschriebene Höhenverlust dar, der nicht in dem Ausmaß erfolgt, weil nach der Bergstation stetig aufgestiegen werden kann. Die Abfahrt in die Mulde allerdings muß gefunden werden, es gibt nur eine Stelle, die eine Abfahrt über die etwa 40 Hm in die Mulde gefahrenarm zulässt.

Zur Orientierung zur richtigen Abfahrtsstelle dienen die beiden Gittermasten mit den gespannten Kabeln , denen man, stetig leicht aufsteigend, etwas links davon folgt, um auf ein Felspodestchen zu gelangen, von dem aus die Abfahrt in die Mulde erfolgt. Unmittelbar vor dem Erreichen des Podestchens wird ein steiler Abbruchtrichter oberhalb überquert.

Die Flanke auf die Rippenhöhe zum südlichen Gittermast hin ist steil und bei der Tourenplanung durchaus zu beachten. Diese Flanke könnte, wie sich bei der nachträglichen Betrachtung vom Gegenhang aus ersehen ließ, im Aufstieg westlich umgangen werden (näher am oberen Gittermast heran), um schrofenärmeres Gelände zu erreichen, jedoch ändert sich dadurch der Ankunftspunkt in der Mulde unten nur marginal, sodaß diese Variante bei gleicher Hangneigung wenig Vorteile bietet.

In der Mulde wird ein zweites Mal aufgefellt und beim Rundblick dabei festgestellt, daß es auch möglich ist knapp unterhalb des Grates der Gefrorenen Wand Spitze von der Piste aus durch Schitourengelände in die Mulde zu gelangen, zumal sich mehrere Abfahrtsspuren über den Osthang herunterzogen.

Der Aufstieg unterhalb des Verbindungsgrates von der Gefrorenen Wand Spitze zum Hohen Riffler erfolgt über mäßig steiles Blockgelände in dem wir mangels Sicht auf das Ziel die Richtung etwa leicht nordostwärts richteten und damit recht gut die Aufstiegsroute des Sommerwegs anpeilten. Das Gelände dort wird obere schwarze Platte genannt. Unterwegs blickt man am Grat auf die Friesenbergscharte, dem Übergang zum Friesenberghaus.

Bald wurde die Sicht auf den Hohen Riffler wieder frei und nun konnten wir dessen nördlich vorgelagerte Schulter mit dem Aufstiegshang darunter anpeilen. Nach einer Geländerippe stießen wir auf den Sommerweg, der auch im Winter die Aufstiegsroute bildet.

Der Anstieg durch das Schwarzbrunnerkees beginnt flach und spätestens dort kämpften wir auf 2.900 m ein wenig mit der Höhenluft, was sich durch einige Verschnaufpausen im Aufstieg über ein paar Serpentinen bis zur Flachstelle mit dem jenseitigen Federbettkees äußerte.

Dieser Aufstieg ist keineswegs so steil wie er in der Frontalansicht auf der Zuführstrecke aussieht. Die Hangneigung bleibt im mittigen Muldenbereich unter 35°, auf den Flanken, die nicht betreten werden müssen, ist die steiler.

Am flachen Teil vor der ebenfalls nur moderat steigenden Gipfelflanke auf den Hohen Riffler dominierten Windgangln, die bei der Abfahrt recht ruppige Verhältnisse boten. Und der Jochwind frischte nach der sonnenbeschienenen, windarmen und dadurch schweißtreibenden Mulde auf, sodaß selbst nur mehr auf den wenigen 150 Hm unterhalb des Gipfels zur unten abgezogenen Jacke gegriffen werden mußte.

Schlußendlich erreichten wir nach 5 Stunden den Hohen Riffler als letzte Gruppe an diesem Tag. Der Gesamtaufstieg von Kasern betrug 1.467 Hm.

Vom Hohen Riffler aus beeindruckt zuerst die Südansicht mit den Gipfel am Zillertaler Hauptkamm. Tief im Tal sticht der grüne Schlegeisspeicher ins Auge, südlich darüber thront der Große Möseler, auf den sich eine wunderbare Kombination von leichter Eistour und leichter Felskletterei unternehmen läßt. Das Unternehmen wird mit Unterstützung eines Radls entlang des Schotterweges um den Speicher verkürzt.

Zur Linken, also im Osten des Großen Möselers findet sich der oben flache Schwarzenstein, der eine schöne, leichte Tour von der Berliner Hütte aus bietet und der noch ausseht hier beschrieben zu werden sowie wieder etwas weiter im Osten der Große Löffler.

Weiter im Südosten erkennt man den massiven Großvenediger und zum Abschluß im Zillertal die Reichenspitzgruppe und der Blick am Tag unserer Begehung reichte weiter bis zum 110 km entfernten Hochkönig.

In Richtung Nordosten fanden wir die Kitzbüheler Alpen mit den schönen Schitourenzielen in Alpbach, die hier am Blog zu finden sind sowie dahinter das Wilde Kaiser Gebirge mit dem traumhaften Anstieg auf die Hintere Goinger Halt.

Gegen Süden imponiert der höchste Gipfel der Zillertaler Alpen, der Hochfeiler, im Südwesten erfreut ein bäriger Blick auf das dominante Trio des Olperers, Fußstein (nicht sichtbar, in der Flucht hinter dem Olperer gelegen) und Schrammacher, letzterer mit seiner hehren Nordwand, die im alten Gipfelbuch hier am Blog einige Begehungen verzeichnet hat.

Im Nordwesten türmen sich die vielen Gipfel der Stubaier Alpen, von denen viele hier zu finden sind und im Vordergrund findet sich der den Tuxer Ferner begrenzende Gipfel des Kleinen Kaserers sowie rechts, nördlich darunter die schön geformten Schöberspitzen, eine tolle Schitour vom Wildlahnertal aus.

Eine schöne Fortsetzung der Schitour auf den Hohen Riffler bieten die Abfahrt über das Federbettkees und der Aufstieg auf Napf- und Realspitze mit der Abfahrt nach Madseit.

im Tuxer Hauptkamm folgend die Griererkar-, Napf- und Realspitze – eine traumhafte Schitour nach Madseit (rechts der Realspitze der Roßkopf)

Für die Abfahrt wählten wir die Variante zur Unteren Schwarzen Platte bzw. östlich davon über Steilhänge in den Kesselboden hinab bzw. westlich davon in die Kleegrube querend.

Die Schneequalität empfanden wir am Gipfelhang als gut, über die flache Schulter mit den ruppigen Windgangln als anstrengend, ebenso über die Steilhänge zum Kesselboden, wo der weiche aufgefirnte Schnee dann schwer fahrbar wurde.

Die Kleegrube beschlossen wir mit Schwung zu nehmen, sodaß wenig Anschiebearbeit im Flachteil fällig werden sollte. Durch die Bremswirkung des nassen Schnees im flachen mußten wir aber doch etwa 100 m der Strecke anschieben, um auf die Piste zu gelangen.

Als die besten Teile der Abfahrt stellten sich das flache Schwarzbrunnerkees und ein Teil des Steilhanges darunter heraus, im oberen Teil herrschte nicht zu tief aufgeweichter Firn und im steilen Teil darunter war der Schnee zwar gepresst, jedoch gerade so, daß noch runde Schwünge möglich waren.

Weiter unten, zwischen Steilhang und Querung zur Kleegrube erfreuten wir uns nochmals einer Fahrt auf weichem Firn.

Am Ende der Schipiste im Kessel unterhalb der Sommerbergalm brachte uns der kurze Sessellift wieder auf die 90 m höher gelegene Sommerbergalm.

Dort hat man die Wahl des gut 300 Hm umfassenden Aufstiegs zum Tuxerjoch mit nochmaligem Auffellen entlang der Schipisten, oder die Fahrt mit dem Sessellift, der knapp oberhalb des Tuxerjochs endet.

Blick auf das Tal oberhalb der Kleegrube mit den diversen Abfahrten von der Rippe zur Aufstiegsroute auf den Hohen Riffler

Leider ist diese Liftfahrt nicht mit vernünftigem Finanzaufwand zu bekommen. Die Dame an der Kassa auf der Sommerbergalm erklärte auf unsere Nachfrage am Vormittag beim Ticketkauf, daß das Tourengeherticket ein sog. Fußgängerticket sei und nur für den Gletscherbus II gilt.

Um den Sessellift von der Sommerbergalm zum Tuxerjoch auch noch mitkaufen zu können, sei ein Tagesticket um rd. 70.- nötig, welche Regelung natürlich auf unser und – wie der Autor meint – auf allgemeines Unverständnis stößt.

Natürlich muß eingeräumt werden, daß eine solche Anforderung mit großer Sicherheit noch nie an die Gletscherbahnen herangetragen worden ist, mit dem Verlassen des Schigebietes am Tuxerjoch handelt sich bei der schönen Tour ja nicht um ein logisches Unternehmen aus Sicht des Betreibers. Anzunehmen, daß ein Eintritt in das Schigebiet in der Mitte der Sektionen aus einem anderen Tal und mit der Rückkehr auf eines der Außenziele des Schigebietes erfolgen wird, liegt nicht per se auf der Hand, jedoch sollte das aber ganz im Sinne der Geschichte spätestens mit diesem Bericht passé sein, denn mit Schmunzeln muß man ja auch nicht in Erinnerung rufen, daß Schmirn und Hintertux bis 1925 eine Gemeinde war.

Eine Regelung, bei der beispielsweise mit einem Aufschlag auf das Tourengeherticket die kurze Auffahrt auf das Tuxerjoch möglich wäre, etwa einer Erhöhung auf etwa 25.- wäre für den Tourengeher durchaus akzeptabel und eine zusätzliche Einnahme für den Liftbetreiber, der möglicherweise dadurch einige Kunden mehr anlocken würde.

Einen entsprechenden Vorschlag wird der Autor jedenfalls einbringen und sieht gute Chancen auf Erfolg, zumal auf der Seite „Feedback geben“ der Webseite der Gletscherbahnen sehr viel Wert auf Rückmeldungen der Gäste sowie konstruktives Feedback hochgepriesen wird, um sich zu verbessern.

Um nun den Aufstieg zum Tuxerjoch abzuschließen sei hier lediglich gesagt, daß wir diesen in kurzer Zeit absolvierten. Die Nachmittagssonne hat ihres dazu getan, daß der Schnee direkt am Joch bereits zum Sumpf geworden ist. Deshalb wählten wir zur Abfahrt im Tal die Südseite, an der der Einstrahlwinkel sehr spitz wirkt und fanden dort wenig tiefen Firm auf tragfähigem Untergrund vor, der nochmals eine angenehme Abfahrt bis zum Steilhang unter dem Grat bot.

Das Schneemaul unter dem Grat hatte sich nicht merklich verändert, was uns erleichterte. Jedenfalls wurde der Steilhang einzeln befahren und eine sichere Position für die weitere Abfahrt gesucht.

Der Hang erwies sich im steilen Abschnitt weniger aufgeweicht als vermutet, die Abfahrt durch völlig aufgeweichtem Schnee tiefer unten im dichter werdenden Wald trieb uns jedoch den Schweiß aus den Poren.

Weiter unten in der Tettensgrube nutzten wir dann die Lawinenreste über dem Bach, um komfortabler abzufahren als auf dem Fußsteig, zu dem wir ganz unten noch einmal queren mußten, um nicht durch die dünner werdende Schneedecke in den Bach einzubrechen.

Der letzte Hang hinab in den flachen Teil des Kaserer Winkels sowie die Ausfahrt erfolgte bei fast sommerlichen Temperaturen mit kurzen Ärmeln.

Mit einem wunderschönen Rückblick auf den Kaserer Winkel und der phantastischen Schitour über den Nordanstieg auf den Kleinen Kaserer verabschiedeten wir uns in Richtung Gasthaus Olpererblick, der Einkehr, die im Winter als einzige im hinteren Schmirntal angesteuert wird und wir dort stets die Touren aus dem Wildlahnertal zu beenden pflegen, zumal das Gasthaus Kasern seine gute Küche erst im Mai öffnet.

Die Angaben mit Strecken, Zeiten und Anstiegshöhen befindet sich diesmal ausnahmsweise als Tabelle in der Bildergalerie.

Mils, 06.04.2024

- Start frühmorgens in Kasern

- die Gamslan trauen sich zum Erheischen der jungen, saftiggrünen Sprieße weit über die steilen Hänge herunter; gut, daß Slater mit der Bixn nicht mit dabei ist, denken sie sich möglicherweise

- hinein in den Kaserer Winkel

- recht flach über die ersten zwei Kilometer bis zum Tettensgraben

- Aufstieg in die Tettensgrube auf dem Fußsteig

- im Tal gegenüber bereits Sonnenbeleuchtung

- rechts durch den lichten Wald führt der Fußsteig

- Querung Tettensbach

- rechts der Tettensgrube hinauf

- Rückblick auf Kasern und die Hohe Warte

- über schmale Schneebänder über den Fußsteig hinauf

- kurz vor der Vereinigung mit dem Radlweg

- ein bäriger Blick tut sich auf die Schöberspitzen auf

- durch dünnes Geäst im Wald aufwärts

- im unteren Teil des Steilhangs

- im Steilhang mittig

- gegen Ende der Hangquerung auf die Talmulde zu

- der Riß in der Schneedecke unterhalb des Tettensgrates

- Hangquerung

- am Rastpunkt nach der Querung

- Trinkpause unterhalb des Tuxerjoches

- durch die Mulde auf das Tuxerjoch

- seit längerer Zeit unberührtes Gelände

- Sonnenaufgang unterhalb des Tuxerjoches

- Kreuz der Jungbauern Schmirn und Hi8ntertux am Tuxerjoch im Hintergrund

- kurz vor dem Tuxerjoch

- Blick auf den Speichersee der Hintertuxer Gletscherbahnen

- Hilli erreicht das TZuxerjoch

- Blick zur Schitour auf die Frauenwand

- die ersten Lawinen entladen sich aus den Steilrinnen der Hornspitze

- der Hohe Riffler erstmals sichtbar

- auf der Abfahrt zur Sommerbergalm

- am Aufstieg nach dem Gletscherbus II

- Aufstieg parallel zu den Leiterseilen zwischen den Gittermasten

- leicht ansteigend zum Duchschlupf

- vorne das Podestchen mit der anschließenden Abfahrt

- zurückliegend deer Abbruchtrichter

- Abfahrt in die Mulde mit möglichst geringem Höhenverlust

- Aufstiegsgelände oberhalb der Oberen Schwarzen Platte

- Hangneigung oberhalb des Podestchens

- Ausblick aus der Mulde in Richtung Aufstieg

- Abfahrt unterhalb des Grates zur Gefrorenen Wand Spitze – mit dieser trafen wir in der Mulde zusammen

- Rückblick auf unser Abfahrtsgelände hinter der leichten Rippe

- Rückblick auf die Abfahrt in die Mulde – deutlich zu sehen unsere Abfahrtsspuren

- Geländansicht etwas großräumiger – Abfahrt zur Kleegrube rechts Bilddrittel

- Aufstieg zwischen Felsblöcken

- Aufstieg oberhalb des Sommerweges über Kuppen

- Rückblick auf den Tuxer Ferner

- der Hohe Riffler wird sichtbar

- mit dem Tele auf die Aufstiegsflanke gezielt

- leichter Höhenverlust hinab zum Schwarzbrunnerkees

- Rückblick auf den Tuxer Ferner mit dem Schigebiet

- das Schwarzbrunnerkees in gesamter Größe

- Aufstieg zunächst flach

- späteres Abfahrtsgelände zur Kleegrube, im Hintergrund die Hornspitze

- schönes Aufstiegsgelände über das Kees zur Schulter unterhalb des Hohen Rifflers

- Rückblick auf den Aufstieg über das Schwarzbrunnerkees

- mit wenigen Spitzkehren führt die Spur aufwärts zur Schulter

- phantastisches Gelände auf den Hohen Riffler

- die seichte Einmuldung steilt zur Schulter hin auf

- im obersten Teil vor der Schulter

- phantastische Blick öffnen sich im Nordwesten

- letzte Aufstiegsmeter über den flachen Gipfelhang auf den Hohen Riffler

- Windgangln auf der Schulter

- Ankunft am Hohen Riffler

- Blick vom Hohen Riffler nach Südwesten

- die zentralen Zillertaler Gipfel, links Schwarzenstein, mittig Großer Möseler, rechts Hochfeiler

- Großer Möseler und Hochfeiler mit Schlegeisspeicher

- Schwarzenstein recht, mittig Großer Löffler, links Großvenediger

- Großvenediger, Reichenspitzgruppe und hinten (schwarz) Hochkönig in der rechten Bildhälfte

- im Tuxer Hauptkamm folgend die Griererkar-, Napf- und Realspitze – eine traumhafte Schitour nach Madseit (rechts der Realspitze der Roßkopf)

- links Schrammacher, rechts Olperer

- mittig im Bild der Talkessel von Kasern, ringsum Tuxer Alpen, hinten Stubaier Alpen mit den Kalkkögeln

- Tuxer Alpen und Karwendel im Hintergrund

- zentrale Tuxer Alpen und Karwendel im Hintergrund

- mittig der Kleine Kaserer hinter dem Gletscherschigebiet, im Hintergrund die Stubaier Alpen

- Hoher Riffler, 3.231 m

- Hilli und Herwig am Hohen Riffler

- ein letztes vom Hohen Riffler und den Brüdern

- Tiefblick auf die Abfahrt zur Sommerbergalm mit dem Tuxerjoch darüber

- Schivergnügen!

- der schöne steile Hang unter der Schulter ist bereits weitgehend getaut

- ein paar genüssliche Schwünge lassen sich durchziehen

- vor der steilen Abfahrt in die Kleegrube

- letzte Schwünge am Schwarzbrunnerkees

- Einfahrt in den steilen Hang östlich der Unteren Schwarzen Platte

- gegen Ende des Winters keine ganz lockeren Schneeverhältnisse mehr

- aber ein paar schöner Abschnitte durften wir uns erfreuen

- unterer Teil des steilen Teils

- Rückblick auf den oberen Teil der Abfahrt

- unten der Kesselboden rechts, zum Lift muß man sich links halten

- letzte steile Parteien leiten unten in die Kleegrube zur Linken

- wieder Firnverhältnisse beim Abflachen des Hanges

- Blick auf das Tal oberhalb der Kleegrube mit den diversen Abfahrten von der Rippe zur Aufstiegsroute auf den Hohen Riffler

- Einfahrt Kleegrube

- Kleegrube unten

- Blick von der Kleegrube Richtung Gefrorene Wand Spitzen

- Ausfahrt in das Flachstück am unteren Teil der Kleegrube

- Rückblick von der Flachstelle auf die gesamte Abfahrt vom Hohen Riffler

- Flachstück mit Sommerbergalm dahinter

- Abfahrt vom Tuxerjoch

- Firnverhältnisse am südlichen Teil des Tales

- traumhaft unberührte Landschaft unterhalb des Tuxerjoches

- Steilhang unter dem Tettensgrat bereits gequert

- schweißtreibend über morsche Schneeflächen durch den steilen Wald hinab

- über bäriges Gelände hinab

- auf dem Tettensbach über Lawinenreste

- angenehmer als am Fußsteig hinab

- letzte Schwünge

- über den Tettensbach

- die Schneebrücke vom Morgen bereits weggeschmolzen

- Ende der Schitour beim letzten Bauernhof vor dem Kaserer Winkel

- froh, angeregt und mit dem inneren Blick auf ein schäumendes Getränk zum Auto

- beim Genusse des Getränkes auf der Terrasse des Gasthauses Olpererblick

- Karte Schitour Hoher Riffler von Kasern

- Schitour Hoher Riffler Zeiten und Höhen Planung

- Schitour Hoher Riffler – Zeiten und Höhen Echtwerte