Vom zentral in den Tuxer gelegenen Ausgangspunkt am Lager Walchen in der Wattener Lizum läßt sich eine vorzügliche Bergtour in ihren Süden, an das Ende der Tuxer unternehmen, bei der der herrliche Gamskarkamm, ein weitgehend grasüberzogener Ausläufer nach Süden, überschritten wird. Alpinistischer Höhepunkt dabei bildet der Übergang vom Ofner auf die Hornspitze, kurz, würzig und von der Napfenspitze aus gesehen, majestätisch.

der Südwesten der Tuxer und Zillertaler Alpen, im linken Bilddrittel die Gamskarspitze mit ihrem nördlichen Kamm

Steht man auf der flachen Kuppe des Geiers und Blickt gen Süden, dann fallen selbstverständlich zunächst die Riesen des Tuxer Hauptkamms der Zillertaler Alpen ins Auge. Großer und Kleiner Kaserer, Olperer, Hoher Riffler und weiter westlich, Fußstein und Schrammacher bilden eine gewaltige Kulisse, bei der die unmittelbar an den Geier verlaufenden und im sogenannten Gamskarkamm zusammengefassten Gipfel etwas untergehen. Der aufmerksame Betrachter wird jedoch eine Gratlinie erkennen, die auf den zweiten Blick Interesse erweckt.

Die interessante Gratlinie stellt den Gamskarkamm dar, der einerseits den Bezirk Innsbruck Land vom Bezirk Schwaz trennt, andererseits den am weitesten zum Tuxer Hauptkamm der Zillertaler Alpen vordringenden Südgrat darstellt. Sein gänzlich unterschiedliches Gepräge zu dem des Geiers im Norden und der Frauenwand im Süden stellt das Glockner-Deckensystem dar, das sich bis zum Wipptal hinzieht.

Der Gamskarkamm besteht vorwiegend aus eher weichen Gesteinen wie Bündner Schiefern (Kalkschiefer, Tonschiefer) und Phylliten (vorwiegend Kalk- und weniger Schwarzphyllit) und daher eher abgerundet, besitzt jedoch stellenweise scharfe Gratformen. Eine Besonderheit, die man speziell aus den Allgäuern oder auch aus den Lechtaler Alpen kennt ist der teilweise vollständige Bewuchs mit Gras, auch auf sehr steilen Flächen. Dies verleiht dem Gamskarkamm eine persönliche Note des andersartigen Aussehens, eingebettet zwischen den kristallinen Giganten der Zillertaler und den etwas minder hohen Gipfeln der mesozoischen (Mesozoikum = geologisches Erdmittelalter) Berge im Norden, einer geologischen Insel in den Tuxer Alpen. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet liegt es also nahe, das Gebiet erkunden zu müssen.

Am Parkplatz vor dem Militärlager Walchen in der Wattener Lizum startet die Reise. Das Fahrzeug kann dort auch über Nacht bleiben, denn der Rückweg vom Schmirntal ins Inntal erfolgt abends mit Bus und Eisenbahn, sodaß sich das Zurückholen des eigenen Autos in der Regel nicht mehr ausgeht. Die vollständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchführbare Variante beinhaltet die Auffahrt auf den Wattenberg mit dem Bus, der jedoch beim Gasthof Mühle endet, eine zusätzliche Strecke von 8,5 km mit 430 Hm bedeutet und im Normalfall nicht unternommen wird. Eine andere Variante wäre das Hüttentaxi Schwanninger, das bereits ab Wattens fährt und bis zur Lizumerhütte zu buchen wäre.

Der Aufstieg beginnt vor der Brücke über den Wattenbach mit einem zunächst lettigem Teil im schmalen Streifen zwischen der Stieralm und dem Bach und führt dann gleich in den Wald auf einen breiten Fahrweg bis zum Gelände der Innermelanalm. Von diesem schönen Gelände zieht ein Steig auf der linken Talseite zur Lizumerhütte hinauf, Sommerweg genannt.

Liegt die Lizumerhütte hinter Einem und wandert man über die weitgehend flachen Böden dem Talschluß zu, kann man links die mächtige Kalkwand, ein aufgeschobenes Dolomitmassiv mit einer schönen Kletterroute und rechts die Lizumer Sonnenspitze, ein Berg mit komplexer Struktur im Aufbau und einer Gipfelkuppe von Kieselschiefer gebaut, bewundern.

Ab dem Talschluß wird auf der rechten Seite über herrliche Bergwiesen mit eindrucksvollen Blöcken von Kalkbreccie aufgestiegen, bevor sich von links, vom Junsjoch – dem niedersten Übergang ins Tuxertal – her, erstmals die scheibenförmig brechenden Bündner Schiefer nähern. Sie begleiten bis auf das Joch vor dem Junssee hinauf.

Das Joch zwischen dem runden Pluderling im Osten und dem ebenfalls nicht besonders ausgeprägten Geier trägt in manchen Karten – jedoch nicht in der AV-Karte – die Bezeichnung Geierjoch und stellt die Senke dar, in der der Übergang zum Gamskarkamm erfolgt. Zuerst jedoch gilt einige Minuten lang der Blick dem schönen Junssee in der Tiefe und dem Studium des Kammes, der nun überschritten werden soll. Auf 2.760 m befindet man sich bei der Tour auf dem Hochpunkt, die dem Kamm namensgebende Gamskarspitze, der höchste Gipfel der Überschreitung, misst 2.750 m.

Vom Geier aus gesehen bietet sich unter nachmittäglichem Sonnenwinkel ein phantastischer Blick auf die beiden letzten Ziele der Überschreitung, die durch die Mineralien in ihrem Phyllitgestein glänzen, als wären ihre Nordflanken von Silber geschaffen. Hierzu ein atemberaubendes Bild aus dem Blickwinkel vom Geier.

Im Übergang zum Steig, der zum Junssee hinabführt, kann nordseitig, in Richtung Geier geblickt, die Abfolge von typischen Gesteinslagen des sogenannten Tarntaler Mesozoikums betrachtet werden. Durch deren unterschiedliche Farbgebung sind die Lagen recht gut erkennbar. Wer sich dafür interessiert findet beim Bericht über den Lizumer Reckner Details dazu.

Nachdem das Joch durchquert wurde, führt ein anfänglich steiler Steig hinab Richtung Junssee, auf die flachen Almböden. Der Steig wird unten beim Wegweiser allerdings gleich wieder verlassen, um in direkter Linie auf dem schwach ausgebildeten Gratkamm das erste Gipfelziel der Überschreitung zu erreichen, den ebenfalls wenig ausgeprägten Sägenhorst.

Er misst 2.713 m und wird von Nord nach Süd überschritten, wobei auf der Südseite über Schieferplatten abgestiegen wird. Der Sägenhorst trägt kein Gipfelkreuz und bietet auf seiner unwirtlichen Westseite einen guten Blick hinab ins Kluppental, das sich von Obern, dem letzten Ort im Schmirntal, in Richtung schlängelt. Vom Wegweiser auf den Sägenhorst, als ersten Gipfel der Überschreitung, gelangt man über etwa 25 Hm in 10 min.

Es folgt der erste Grasrücken, auf dem steiglos bzw. mit Steigspuren an markanten Stellen abgestiegen wird, in die Senke zwischen Sägenhorst und Kristallner. Gegen das Tiefste der Senke hin wechselt der sanfte Gratrücken mit einer äußerst schroffen Gratpartie mit Zacken und Spitzen, die zwar überklettert werden könnten, dies jedoch durch den brüchigen Bündnerschiefer eher gefahrbringend als vergnüglich angesehen werden muß.

Insofern stieg der Verfasser an der ersten schroffen Stelle auf einen im Verlauf immer schlechter sichtbaren alten Steig ab und folgte diesem bis auf den Spitz, der den Kristallner mit 2.655 m darstellt.

Dem Kristallner entspringt ein kurzer Ostgrat, der zu den Toten Böden hin ausläuft, seine Fortsetzung nach einem kurzen Sattel weiter östlich findet. Er wird durch einen Zuläufer zum Junsbach durchschnitten und führt jenseits über die ihrem Namen gerecht werdende Dunkle Spitze weiter bis zum Madseitberg und bildet somit einen Trennkamm zwischen Juns- und Tuxertal. In der Ferne erkennt man einen kleinen See, die sogenannte Madseitlacke, auf der Südseite des Madseitberges, der mit schöner Farbe besticht.

Die Südseite des ebenfalls ungeschmückten Kristallners gibt sich äußerst steil und schroff, sodaß der Autor nach der Sichtung vom sehr selten gewordenen Edelweiß beschloss, die wenigen Meter wieder aufzusteigen, um am Ostgrat einen angenehmeren Abstieg zu finden.

Blick vom Kristallner gen Osten; der Ausläufer endet mit dem Madseitberg; Madseitlacke noch zu erkennen

Auf diesem kann man die Südflanke mustern und stellt fest, daß sie kaum begehbar wäre, denn die Steilheit und die schrofendurchzogene Bergwiese ergeben eine Mischung einer Oberfläche, die ein Halten kaum zuläßt, hat man nach einem Rutscher Fahrt aufgenommen.

So war die Bauchentscheidung des ostseitigen Abstiegs richtig, denn bei der Erkundung des Abstiegs nach dem Gipfel stellt man fest, daß eine westseitige Umgehung nicht existiert, da sich keinerlei Steigspuren ausmachen lassen.

Im Rückblick stellte sich heraus, daß die ungewöhnliche Gratwanderung an diesem schönen Tag von einem zweiten Interessenten begangen wurde, etwa mit 10 min Marschunterschied, jedoch sich schnellen Schrittes nähernd. Bald würde sich also eine Begegnung ergeben.

Dem Kristallner folgt – wie könnte es anders sein – ein kurzer Sattel, dem nach Süden die runde, kogelartig anmutende Bleijägerspitze entspringt. Der Aufstieg zieht sich auf Steigspuren nahe des westseitigen Abbruchgeländes hin, jedoch könnte er überall auf der wiesenbewachsenen Flanke erfolgen.

Auch die Bleijägerspitze, deren Namen auf die Nutzung der Gegend hinweist, gibt es keine Gipfelzier, dafür aber einen Weidezaun, dessen Funktion sich bereits vor Jahrzehnten verabschiedet haben dürfte. Eine Nutzung als Almweidefläche kann dort nicht mehr festgestellt werden.

Die Bleijägerspitze mit 2.669 m bricht nach Westen mit einer nahezu vertikalen Wand in das Kluppental ab und die Kante dazu mag im Winter nicht ungefährlich sein, falls sich trotz Gegenrichtung zur Wetterseite eine Wechte bildet.

Der Nachfolger schloss durch die kurze Rast des Autors rasch auf und am Gipfel wurde gegenseitig kurz gegrüßt, bevor er zunächst denselben erkundete, um kurz darauf ein Gespräch zu beginnen.

Es stellte sich im gemeinsamen Abstieg in die Einschartung zwischen der Bleijägerspitze und der namensgebenden Gamskarspitze heraus, daß Ben Amerikaner aus Utah ist, der sich natürlich höchst angetan von den „grass mountains“ des Gamskarkammes zeigte, weil das eher aride, wüstenähnliche Utah solcher völlig entbehrt.

Da trifft man auf kaum begangenen Pfaden inmitten der tiefsten Tuxer einen Gleichgesinnten aus einem anderen Erdteil, der das Gespür dafür aufbringt, eine weitgehend abgelegene Kammbegehung im Alleingang durchführen zu wollen. Allerdings bekundete Ben, daß er zum markierten Steig absteigen würde, wenn der Grat kein Weiterkommen mehr böte. Sein Ziel war eigentlich das Tuxerjochhaus, als Nächtigungsstation einer langen Rundwanderung.

So gesellten wir uns zusammen und nahmen den unbekannten weiteren Weg gemeinsam in Angriff. Im Abstieg von der Bleijägerspitze erkannten wir mehrere Steige auf der ausgemuldeten Nordseite der Gamskarspitze, ein Kar kann man sagen, vielleicht sogar das Gamskar selbst, welches völlig klar auf der Hand läge, wäre man ein Jäger und spähte von der Bleijägerspitze auf die Jagd im Süden unterhalb des Gipfels.

Die Bezeichnung Bleijäger stammt von der unwirtlichen Westseite des Berges über dem Kluppental, in der es einen Graben und eine Flur mit der Bezeichnung Bleijäger gibt. Es ist vorstellbar, daß die Farbe des Gesteins Pate für die Flur- und Bergbezeichnung gestanden hat.

Der Verlauf des Nordgrates der Gamskarspitze sollte nach grober Einschätzung bei oberflächlicher Betrachtung eine Direktbegehung zulassen. Sie wurde jedoch nicht in Erwägung gezogen, weil man sich mitten im Gespräch befand, sozusagen das übliche Beschnuppern, um den Kompagnon einigermaßen einschätzen zu können, wenn man sich in nicht einfachem Gelände zur Gruppe zusammenschloss. Es stellte sich heraus, daß Ben in Utah Rissklettereien im festen Sandstein am berühmten Indian Creek Crag unternimmt und somit ein versierter Partner für die weitere Strecke sein sollte.

Im Aufstieg auf den Ostgrat durch das wahrscheinliche Gamskar zum Gipfel konnten wir den Grat im Westen etwas beobachten und stellten fest, daß dieser höchstwahrscheinlich in brüchigem Gelände erfolgen und seine Begehung eher kein Gratklettervergnügen darstellen würde.

Am Ostgrat angekommen bot sich ein phantastischer Blick über den Rest der Überschreitung bis zum Tuxer Joch. Ben erkannte gleich auch, daß die Überschreitung der Hornspitze den entscheidenden Vorteil der Einsparung jeder Menge Aufstiegshöhe im Gegensatz zum Abstieg vom Gschützspitzsattel in das Weitental und der Wiederaufstieg zur Hütte bietet.

Die einzige Ungewissheit, die zu bewältigen war, stellte das kurze Gratstück vom Ofner zur Hornspitze dar, über die dem Führer – Zillertaler Alpen1 wenig Beschreibung zu entnehmen war. Die Überschreitung war im selben jedoch mit geringen Schwierigkeiten beschrieben, sodaß sie in jedem Fall zu bewältigen sein sollte.

Nordwestecke am Grat der Gamskarspitze hinab; diese Ecke verhindert den Rückblick von der Hornspitze auf alle Gipfel

Zwar steht die Gamskarspitze mit ihren 2.750 m Höhe den Hochpunkt dar, jedoch ist sie von der Ausprägung des Zugangs über ihren Ostgrat her kein markant ausgeprägter Gipfel. Typisch wie alle Spitzen im Kamm bildet sie schauerliche Nordwestwände und ebenfalls steile begrünte Südflanken aus. Am Ostgrat findet man Spuren von Schafen und Gemsen und ebenfalls bis hinab zur Napfenspitze.

Die komplette Südseite des Kamms wird im TIRIS auf der historischen Karte vom Brennergebiet2 anno 1920 die „Tuxer Schafalm“ genannt und man findet in ihr auch die Bezeichnung „Öfner, 2.448 m“ an etwa der Stelle an der in der Flurnamenerhebung im TIRIS das „Napfenjöchl“ liegt. Zweifellos ein völlig falscher Ort für den Öfner. Etwa 80 Jahre zuvor, als 1840 die genaue Erkundung der heimischen Bergwelt noch gerade nicht eingesetzt hat, nannte das k. u. k. Forstamt in Matrei3 die Gamskarspitze „Geger Spitz“.

Leider findet sich auch auf der Gamskarspitze kein Gipfelkreuz, würde sie doch durch Höhe und Namensgebung die Voraussetzungen dafür erfüllen.

Der Abstieg von der Gamskarspitze im Wiesengelände erfolgt steil zu einer Scharte, an der wieder auf einem Grat zu einem Hochpunkt aufgestiegen wird. Die Richtung des Kammes dreht dabei nach Südwest. An diesem Teil des Kamms wird die steilste Stelle des Wiesenhangs angetroffen, die mit ihrer enormen Neigung in die Flanke zwingt, auf der der Steig nicht minder steil in ein paar Serpentinen abseits der Grathöhe eine Umgehung sucht. Nach ein paar Dutzenden Höhenmetern des Abstieg wird die Grathöhe wieder betreten.

Abflachend gleitet der Grat in der Folge zur Napfenspitze (2.493 m) aus, die auch Fischers Napf genannt wird und die eigentlich mehr einen Hochpunkt im Gratkamm darstellt, denn einen eigenen Gipfel im Sinne der Schartenhöhe, die vielleicht gerade noch, einen Gipfel mit der Napfenspitze kürt.

Die ungewöhnliche Bezeichnung der Napfenspitze läßt sich etymologisch von dem auf heute in Tirol noch verwendeten Wort „Nåpf“, für „Schüssel“ ableiten3 (entstanden als gedrechselte Holzschüssel). Wenn man sich nun fragt wie man zu einer solchen Assoziation kommt, dann fällt einem eigentlich nur die Almweide auf Schmirner Seite unterhalb der Napfenspitze ein, die mit Phantasie ähnlich einem Futternåpf rund geformt ist und diese Benennung initiiert haben könnte.

Am Weg hinab zur Napfenspitze zauberte der Sonnenwinkel bereits die eindrucksvoll silbrig glänzenden Oberflächen auf dem Phyllit der Nordflanken vom Ofner oder Öfner, wie er auch genannt wird, und Hornspitze auf der südlichen Seite der enorm langen Einsattelung (2,1 km) zwischen Gamskarspitze und der letztgenannten.

Wir verweilten bei einer Trinkpause beim schlichten Holzkreuz auf der Napfenspitze und musterten die beeindruckende Nordflanke des Ofners mit einer nochmaligen Lesung der wenigen Zeilen im Führer, die dem Übergang die Beschreibung „…teilweise etwas ausgesetzt…begrünten, später schärferen, schrofigen Grat über den Öfner, 2.628 m, einen markanten Felskopf. Jenseits hinab in die Scharte und weiter an oder knapp neben dem Grat zum Nordgipfel und kurz aus dem Schartl zum Hauptgipfel.“ (Tour 997 Nordgrat über den Öfner, Schwierigkeit I) bescheinigen.

Verheißen wird also nach dem von unten aus erahnbaren Schartl, an der die Ofnerklamm sich steil und schräg nach unten ins Weitental erstreckt, über einen Vorgipfel zum Kreuzgipfel, zur Hornspitze zu gelangen. So ganz einfach – ohne eine Erwähnung einer Schlüsselstelle – wie sich diese Beschreibung liest sollte sie es uns jedoch nicht machen.

Vom Ofner4 läßt sich ebenfalls die Entstehung seiner Benennung erklären, wie von der Hornspitze. Die beiden stellen ein gemeinsames Massiv, wobei es über die Jahrzehnte der Willkür – so hat es den Anschein – überlassen wurde, ob der nördliche Spitz als eigener Berggipfel, eben als Ofner oder Öfner geführt bzw. anerkannt wird.

Im modernen Kartenwerk wird er nicht mehr bezeichnet, stellt also keinen Hochpunkt mehr dar, der als Gipfel geführt wird. Erwähnung findet er lediglich in der Flurnamenerhebung im TIRIS. Im alten Kartenwerk wird der Ofner oder „Oefen Spiz“, wie er 1764/65 bei Anich5 genannt wird, im Kamm östlich des Tuxerjochhauses verortet (anstelle des Pfannköpfls), also gut 1.300 m entfernt. Man erkennt daraus, daß in der voralpinistischen Zeit die Zuordnung von Flur- und Bergnamen durchaus unterschiedlich aufgefasst und, je nachdem wer zu Rate gezogen wurde, gleiche Begriffe geographisch anders gesetzt wurden.

Eine Erklärung für die Festlegung der Benennung zu seiner geografischen Lage wäre, daß manchen Gipfeln die Benennung der Gegend, der Flur, mit dem Zusatz „Spitz(e)“ verliehen wurde und das kann an der Einfassung eines Tales wie dem Weitental dazu geführt haben, daß der falsche Gipfel zur Ehre im Kartenwerk kam, der Almhirte oder der Jäger – die ersten und einzigen in voralpinistischer Zeit in dieser Gegend – aber einen anderen damit gemeint haben.

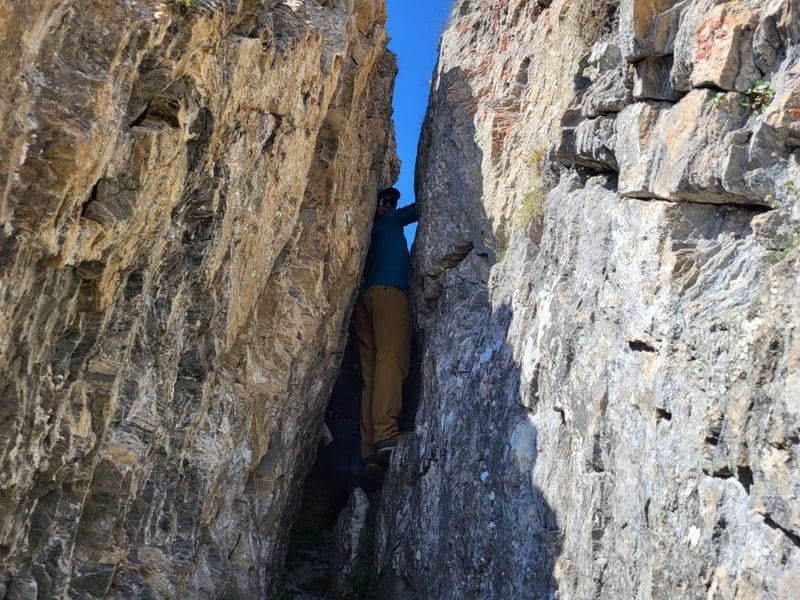

Geländeerkundung am Sattel des Ofners durch Ben; der Klotz auf dem sein rechter Fuß ruht muß überwunden werden

Sehr wahrscheinlich haben die Erhebungen der Kartographen nicht immer vor Ort stattgefunden und Zuordnungsfehler wurden sehr wahrscheinlich auch durch Erklärung und Interpretation von fernab eingeschleppt.

Rückblick auf den unangenehme Klotz in Bildmitte oben; deutlich an den Schatten zu sehen ist, daß er unterschneidet

In jedem Fall steht fest, daß die schöne Gestalt des Ofners allein eine Flurbezeichnung wert ist. Ob nun die zeitgenössische Definition eine Erhebung zum Gipfel bedingt oder sie wegen ein paar Meter fehlender Schartenhöhe ausschließt, ist nach Meinung des Verfassers dabei sekundär.

Interessant in dieser Gegend ist die Notwendigkeit einer klaren Bezeichnung der Flure und Berge jedoch aufgrund der Tatsache, daß Hintertux bis 1926 zur Gemeinde Schmirn gehörte, das Tuxer Joch seit jeher einen wichtigen Übergang darstellte und daher eine eindeutige Bezeichnung der Orientierungspunkte bei jeder Wetterlage immer schon nottat.

Über die Napfenscharte hinweg nahmen wir den Anstieg in Angriff. Lange ziehen sich Steigspuren über den zuerst eher flachen Gratkamm, die teilweise stärker, teilweise schwächer erkennbar sind, teilweise verschwinden sie und sind zur Orientierung nicht notwendig. Die linke (östliche) Grasflanke fällt dabei steil ins Weitental ab und wird auf den Steigspuren vorwiegend begangen.

Gesamtüberblick über den Sattel am Ofner; oben hinten der Klotz der überwunden werden muß, im Vordergrund unten Aufstieg aus dem Schartl

Etwa 20 min zieht sich der Grat dahin, bevor ein steiler Aufschwung aufgestiegen wird, an dem man unter dem Gegenlicht der Sonne schön die Eigenschaft des Glanzes der Mineralien im Phyllit sehen kann.

Die Hangneigung auf der Ostseite des Gratkamms beträgt durchwegs über 45° bis zum letzten Aufschwung vor dem Hochpunkt nordöstlich vor dem Ofner, bei dem sie 60° übersteigt. Direkt am Gratkamm beträgt sie deutlich weniger und sorgt für einen angenehmen Aufstieg.

Am Hochpunkt blickt man gespannt gegen Süden, um den Gratverlauf gegen die Hornspitze zu erkunden und erkennt sofort die Lage, die mit der Bewertung „I“, unschwierig, schon nichts mehr gemein hat. Eine Umgehung scheint vom Standpunkt der Betrachtung aus nicht komfortabel und vor allem nicht mit der im Führer erwähnten Bewertung unschwierig möglich. Gegen Südosten fällt das Gelände schrofig und wenig einsehbar sehr steil ab, gegen Nordwesten findet man recht glatte, steile Schieferplatten, die nicht zur Umgehung einladen.

Vom kleinen Plateau aus entschieden wir zunächst über den vorgelagerten Klotz mit schiefriger Felsoberfläche abzusteigen, der auf seiner Gegenseite so gar keinen vernünftigen Tritt bieten will. Er ist relativ rauh, jedoch für den Standardbergschuh zu wenig griffig, um einen verlässlichen Tritt zu bilden. Glücklicherweise ist er aber nicht sehr hoch, sodaß unter Umklammerung der Felsoberfläche, die gerade noch mit der Armlänge des Autors linken Armes greifbar ist – um nicht zu sagen, daß der Klotz fast schon zu breit dazu ist – der Körper auf die Gegenseite abgelassen werden kann. Der rechte Arm stützt dabei zusätzlich das Körpergewicht an der Kante ab, die sich unter der Achsel des umklammernden Armes befindet, während der Schuh nach Halt an einem Tritt sucht.

Leider fand sich aber kein belastbarer Tritt und so entschied der Autor die Umklammerung aufzugeben und die fehlenden etwa 40 cm unter der Schuhsohle, bis zu einem Felsbrocken in halbwegs günstiger Lage für die Landung, unter Bremsung mit der rechten Hand an der wenig griffigen Kante hinab zu gleiten und halbwegs eben aufzutreffen, was gelang.

Nachträglich betrachtet dürfte der Klotz etwa 2,20 m an Höhe messen. Kamerad Ben wurde durch den händischen Andruck seines Schuhs durch den Autor auf einer Minifelsnase der Abstieg etwas leichter gemacht, sodaß er den Sprung mit ungewissem Ausgang nicht machen mußte.

Am kurzen Sattel zum Hochpunkt des Ofners findet man keine Schwierigkeiten vor und betritt über ein paar Absätze auf ebenen Flächen eine mittelbreite Scharte, an der sich zuerst der Geist scheidet, die beim ersten Anblick gescheute Gegenseite im etwas exponierten Fels aufzusteigen, sondern sein Glück eher über die die steile Wiese hinab zu suchen, um in die begehrte Scharte zwischen Ofner und Hornspitze zu gelangen.

Leider führte der Abstieg über die schrofige Wiese mehr in unwirtliches Gelände als in unschwieriges und wieder stellten wir fest, daß der Abstieg aufgrund der Beschreibung nicht den Übergang darstellen konnte. Also kehrten wir an die Scharte zurück und musterten den Aufstieg über die letzten etwa 10 Hm, die uns im plattigen Fels ebenfalls nicht richtig einlud darüber aufzusteigen.

Bei näherer Musterung der Stirnwand des Schieferfelses stellte sich heraus, daß es eine Route gibt. Sie tritt klar hervor, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Also probierte der Autor die Route unter sorgfältiger Prüfung der Trittflächen auf den wiesenbewachsenen Stufen aus und stellte fest, daß ein überraschend leichter, aber ausgesetzter Aufstieg möglich ist und beide bewältigten wir die letzte Prüfung vor dem Abstieg zur Scharte zwischen Ofner und Hornspitze.

Auch diese Passage kann nicht mit unschwierig bewertet werden – rückblickend betrachtet sollte der Gratbereich am Hochpunkt des Ofners eher mit der Bewertung mäßig schwierig (II) und leicht ausgesetzt beschrieben werden.

Als letztes Rätsel über die Felsbeschaffenheit blieb der Abstieg, der sich als reines Wiesengelände entpuppte und sich als unspektakulärer Abstieg längs der steilen Ofnerklamm erwies. Die Einschartung ist markant und an ihr beginnt eine tektonisch bedeutsame schauerliche Klamm ins Weitental, gefüllt mit Schieferbruch. Von ihr bietet sich ein Rückblick auf das Gelände des Übergangs oben am Grat.

Der Aufstieg auf die nördliche Spitze der Hornspitzen findet gänzlich auf der Westflanke statt und ist wenig beschreibenswert. Nach der Scharte suchten wir nach der angenehmsten Route auf Wiesen über die sehr steile Flanke bis zur Grathöhe einzuschlagen.

Schutt, dem ausgewichen werden will gibt den Weg vor, der in wenigen Minuten auf einer letzten felsigen Gratpassage Abklettern über ein paar Meter erzwingt. Von dem sich anschließend ausbildenden Schärtchen führt der Anstieg über eine letzte Rippe, um vor der letzten breiteren Scharte das Gipfelkreuz der Hornspitze erblicken zu können und den letzten der sechs Gipfel – unter Einbezug der Napfenspitze und ohne Ofner – erreicht zu haben.

Das Gipfelkreuz der Hornspitze wurde von einem engagierten Kollegen aus Kolsass in einer ansprechenden Bauweise aus Edelstahl und Holz errichtet. Mehr dazu im Bericht darüber, der auch Details zum Auf- und Abstieg enthält und dieser hier nicht im Detail beschrieben wird.

Ben hatte das Tuxerjochhaus nun nahe im Blick und war entsprechend erfreut, für den Autor war es nun die dritte Begegnung mit dem schönen Grasgipfel, jedoch auch diesmal mit erhobenem Herzen beim Rundblick über die Heimat. Ein noch nicht ausgeführtes aber lange geplantes Ziel wurde dabei gemustert, der in der Gegend vergleichsweise wenig begangene Schrammacher im Süden.

Im Rückblick auf die Überschreitung erkennt man alle begangenen Gipfel der Überschreitung wieder, mit Ausnahme des gleich hohen Kristallners, der sich hinter dem Gratkamm der Gamskarspitze versteckt, just exakt dort, wo dieser seinen südwestlichsten Hochpunkt aufweist, um die Sicht zu versperren.

In der Gipfelschau nach Norden sticht als interessanter Gipfel entlang der Tour situiert neben dem Lizumer Reckner die Kalkwand mit ihrem dolomitischen Bau – eine Besonderheit des Tarntaler Mesozoikums – hervor.

Der Abstieg wartet noch einmal eine nette Kletterei auf, die der schlanke Bursch Ben mit Leichtigkeit innen umgehen konnte, indem er sich mühelos durch die enge Kluft zwingen konnte, die der Autor schon deutlich mühsamer an der Vorderfront in luftigen Zügen durchsteigen mußte.

Die Breite des Kamins an der Vorderfront erlaubt dafür bequeme Abstützungen mit Rücken bzw. Rucksack und Gegenspreizung mit den Füßen. Der Kalkphyllit weist nebenbei mit hervorragender Griffigkeit auf, sodaß die Passage selbst beim Abklettern mit mäßiger Schwierigkeit vergnüglich zu begehen ist.

Über die Grasbuckel am Kamm hinab unterhielten wir uns in gelöster Stimmung über Gott und die Welt und es entging des Autors Aufmerksamkeit nicht, daß der umweltbewußte und allgemein achtsame Ben eine am Steig achtlos weggeworfene Cellophanverpackung – vermutlich eines Fruchtriegels – vom Steig aufhob und mit hinunter trug, über die der Autor unbeeindruckt hinweg gestiegen ist.

Am Tuxer Joch suchten wir noch eine Stelle mit Telefonsignal an der wir unsere Kontaktdaten für den Fotoversand austauschten und vielleicht, um die neu gewonnene tirolisch-amerikanische Freundschaft zu pflegen. Das kurze Treffen mit dem Intensivweltenbummler, der sich nach seiner Darstellung gerne ganz im Gegensatz zu modernem Verhalten intensiv in Land und Leute vertieft und deshalb meist längerfristig Gegenden erkundet, hat den Autor sehr gefreut, bevor sich unsere Wege trennten.

Vom Tuxer Joch hinab über den durch die neu gebaute Radlstrecke fast unkenntlich gemachten historischen Tuxer Steig erreicht man den Gasthof Kasern, den Labe-Stützpunkt schlechthin vor dem Kaserer Winkel.

Gestärkt durch Graukäse und Bier läßt es sich mit den letzten Sonnenstrahlen wunderbar zur Bushaltestelle in Obern schlendern, in der Gewissheit eine epische Runde im Kopf und ein tolles Bergabenteuer in den Beinen zu haben.

Nach gut 9:25 Stunden (incl. aller Pausen), 22 km schönster Bergwelt und 1.870 m Aufstieg, sowie 1.655 m Abstieg kann man im Sommer (bis 30. Sept.) um 18:11 Uhr mit einem Ticket um den lächerlichen Betrag von EUR 5,40.- mit dem letzten Bus am Sonntag von Kasern/Obern nach Steinach fahren, um von dort um ebenfalls lächerliche EUR 3,60.- mit dem Regionalzug S3 gesamt innerhalb einer guten Stunde nach Hall zu fahren – besser ist die Rückreise wohl nicht möglich.

Sein Fahrzeug in der Wattener Lizum abzuholen ist ein weiterer Schritt, der nur teilweise mit öffentlichem Verkehr möglich ist, wie eingangs erwähnt. Wer dies vermeiden möchte zieht die vorne im Bericht erwähnten Möglichkeiten der Anreise ins Kalkül und läßt das Fahrzeug zuhause. Ob die Runde ohne Fahrzeug in einem Tag möglich ist, hat der Autor nicht untersucht.

Bei nassen oder sehr feuchten Bedingungen, wie sie nach Regen oder kräftigem Tau vorherrschen, muß von der Begehung der steilen Grasflanken abgeraten werden. Ein Sturz bei ungünstigem Fall wäre wahrscheinlich auch im Entstehungsstadium nicht mehr zu bremsen. Die Flanken stürzen ohne Hindernisse, die eine Bremsung begünstigen, auf durchgehender Wiesenfläche hinab in die Tiefe.

Mils, 09.09.2023

1 Klier; Zillertaler Alpen, 2. Auflage 1990, ISBN 3-7633-3258-8, Rother, München

2 L. Aegerter, AV-Karte Brennergebiet 1920, Maßstab 1:50.000, https://hik.tirol.gv.at/?basemap=bm0&scale=36111.9818670124¢erx=1293829.5796085468¢ery=5959654.064914763¢erspatial=102100&category=Detailkarten_georef&map=383

Bei dieser Karte muß man einige Sekunden Geduld haben bis sie geöffnet wird, da vorher andere Layer von Karten geöffnet werden

3 Forstrevier Matrei am Brenner, ca. 1840, Maßstab 1:72.000, https://hik.tirol.gv.at/?basemap=bm0&scale=36111.9818670124¢erx=1293829.5796085468¢ery=5959654.064914763¢erspatial=102100&category=Detailkarten_georef&map=418

Bei dieser Karte muß man einige Sekunden Geduld haben bis sie geöffnet wird, da vorher andere Layer von Karten geöffnet werden

4 Gerhard Rampl, Katharina Zipser, Manfred Kienpointner 2014: Die Oronyme des Wipptals im Jagdbuch Kaiser Maximilians I.

5 Peter Anich, Nördliches Tirol1764/65, Maßstab 1:138.800, https://hik.tirol.gv.at/?basemap=bm0&scale=72223.9637340248¢erx=1295785.436569473¢ery=5959941.608456469¢erspatial=102100&category=Uebersichtskarten_georef&map=6

- Start am Parkplatz Lager Walchen, Wattener Lizum

- Innermelanalm voraus

- Rückblick auf die Innermelanalm

- Lizumer Sonnenspitze und Tarntaler Köpfe

- Wattener Lizum mit Lizumerhütte

- auf den Lizumer Böden

- Rückblick vom Talschluß auf die Lizumer Böden

- unterster Teil im Anstieg auf das Geierjoch

- Bündnerschiefer trifft auf Kalkbreccie

- Rückblick etwa in der Hälfte zum Geierjoch

- Geierjoch im Sichtweite

- am Geierjoch; rechts markante Abfolge Gesteins des Tarntaler Mesozoikums

- Junssee mit Gamskarkamm und Olperer in der Ferne

- der Südwesten der Tuxer und Zillertaler Alpen, im linken Bilddrittel die Gamskarspitze mit ihrem nördlichen Kamm

- Olperer, Gefrorene Wand Spitzen und Hoher Riffler (v. rechts)

- Steig herab vom Geierjoch; auf den Sägenhorst geht es nur mehr mit Steigspuren weiter

- Geier bis Griffjoch im Westen

- Junstal hinter endlosem Schieferschutt

- Sägenhorst als erster Gipfel in Sicht

- Blick vom Sägenhorst auf die weitere Route, links unten der Kristallner

- Rückblick vom Sägenhorst auf Geier und Pluderling

- Blick vom Sägenhorst hinab ins Kluppental, dahinter Schmirntal

- der schöne Gamskarkamm voraus; Ofner und Hornspitze abgedunkelt in Bildmitte

- Abstieg vom Sägenhorst, Kristallner in Sicht

- vor dem Kristallner in die Ostflanke des Gratkamms ausgewichen

- die rundliche Bleijägerspitze im Süden voraus

- Aufstieg zum bizarren Turm des Kristallners

- Blick vom Kristallner gen Osten; der Ausläufer endet mit dem Madseitberg; Madseitlacke noch zu erkennen

- Rückblick auf den Sägenhorst

- vom Sägenhorst auf die Bleijägerspitze geblickt, im Hintergrund die Gamskarspitze

- Edelweiß am Abhang vom Kristallner

- Rückblick aus der Scharte zwischen Kristallner und Sägenhorst

- Aufstieg zur Bleijägerspitze

- Rückblick von der Bleijägerspitze auf Kristallner und Sägenhorst

- Gamskarspitze von der Bleijägerspitze aus gesehen

- Gamskarspitze mit Steig im Gamskar

- auf den Ostgrat zur Gamskarspitze angekommen – mit phantastischem Blick auf die Zillertaler

- Aufstieg am Ostgrat zur Gamskarspitze

- Rückblick nach Norden zu Bleijäger, Kristallner und Sägenhorst

- die Gschützspitze mit dem offiziellen Steig im Osten

- auf der Gamskarspitze gegen Süden geblickt

- gewaltige Einschnitte in das Kluppental hinab

- Aufstieg auf den nächsten Gratbuckel nach der Gamskarspitze

- sägezahnartig geht es weiter hinab zur Napfenspitze

- Rückblick auf die Gamskarspitze

- Gratverlauf zur Hornspitze

- Nordwestecke am Grat der Gamskarspitze hinab; diese Ecke verhindert den Rückblick von der Hornspitze auf alle Gipfel

- Rückblick mit Ben

- südlicher Teil des Gamskarkamms mit Ofner und Hornspitze

- Blick nach Westen ins Schmirntal

- Ofner und Hornspitze glänzen im Mittagslicht

- Gratkamm von der Napfenspitze aus gesehen

- Gipfelkreuz Napfenspitze

- Rückblick von der Napfenspitze auf die Gamskarspitze

- ein Grattürmchen am Weg zum Ofner

- Rückblick am Grat zum Ofner

- Ben unterhalb des Gipfelaufbaues des Ofners

- am Hochpunkt vor dem Sattel auf den Ofner

- Aufbau Hornspitze, Einschartung und Ofner

- Gratverlauf von der Napfenspitze zum Ofner im Detail

- Geländeerkundung am Sattel des Ofners durch Ben; der Klotz auf dem sein rechter Fuß ruht muß überwunden werden

- Rückblick auf den unangenehme Klotz in Bildmitte oben; deutlich an den Schatten zu sehen ist, daß er unterschneidet

- ungangbare Schrofen jenseits des Schartls

- Rückblick vom plattigen Aufschwung auf den Hochpunkt des Ofners

- Gesamtüberblick über den Sattel am Ofner; oben hinten der Klotz der überwunden werden muß, im Vordergrund unten Aufstieg aus dem Schartl

- Ben am Ofner, 2.625 m

- Gipfelaufbau der nördlichen Hornspitze

- Einschartung zwischen Ofner und Hornspitze

- Abstieg zur Scharte

- westseitiges Aufstiegsgelände auf die Hornspitze

- Rückblick auf den Ofner; ganz rechts der Aufstieg vom Grat zum unangenehmen Klotz

- letzte Stufe zum Abklettern vor der Hornspitze

- Hornspitze in Sicht

- Rückblick auf die Einsattelung vor dem Ofner, rechts der Klotz gut sichtbar

- letzte Meter zur Hornspitze

- Gfrorene Wand Spitze und Olperer von der Hornspitze aus gesehen

- Hornspitze, 2.650 m

- Rückblick von der Hornspitze auf die Gamskarspitze

- Schmirntal von der Hornspitze aus gesehen

- Ben auf der Hornspitze

- Abstieg von der Hornspitze auf das Tuxer Joch

- oberer breiter Einschnitt

- Abstieg durch den breiten Einschnitt

- unterer schmaler Einschnitt

- Ben hat keine Probleme durch die Engstelle in Kamin

- der dicke Autor muß vorne an der Öffnung des Kamins abklettern

- Abstieg durch den unteren Teil des Kamins an der Hornspitze

- unteres Ende des Kamins

- Hornspitze vom Tuxer Joch aus gesehen

- Speichersee der Bergbahnen am Tuxer Joch mit Pfannköpfl im Hintergrund

- schöne Boudinage von Calcit unterhalb dem Tuxer Joch

- Hornspitze vom Kaserer Winkel aus gesehen

- aus dem Kaserer Winkel geschaut

- Gasthof Kasern mit Kleinem Kaserer

- Gamskarspitze von Obern aus gesehen

- Gamskarspitze und Hornspitze von Obern aus gesehen

- 09 09 2023 Gasmskarkammüberschreitung Tuxer nördlicher Teil

- 09 09 2023 Gasmskarkammüberschreitung Tuxer Mitteleil

- 09 09 2023 Gasmskarkammüberschreitung Tuxer südlicher Teil