Markant und eindrucksvoll blickt frontal auf die mächtige Westwand der Ehrwalder Sonnenspitze, wer sich nach dem Fernpaß aufgerieben hinter LKWs und Wohnwägen hinunterschlängeln muß, um schließlich im Dunkel des Leermoser Tunnel dahin kriechend zu verschwinden und den prächtigen Anblick verliert. Da bleibt viel Zeit beim tröstenden Betrachten der schönen Felsgestalt und wer jedes Jahr dutzend Male diesen Anblick hat, kommt nicht umhin ihn als Ziel einer sagenhaft schönen Bergtour auszuwählen.

Ein schwieriger Aufstieg in der Westwand wird zwar hier nicht beschrieben, dafür aber die Anstiegsvariante auf der Südflanke, ein Anstieg mit mehrfachen Kletterabschnitten mäßiger Schwierigkeit, teilweise seilversichert und vielfach im Gehgelände mit häufigem Einsatz der Hände.

Unser Abstieg folgte dem Normalanstieg auf der Nordflanke, um, unter Einbeziehung des Hohen Ganges hinab in Richtung Ehrwald, eine schöne Runde aus der Besteigung zu formen.

In diesem Bericht wird die einheimische Benennung „Ehrwalder Sonnenspitze“ verwendet, da es weitere im Land, und eine in der Nähe, die Namloser Sonnenspitze gibt. Ihre eindeutige Bezeichnung lautet nur Sonnenspitze.

Als Ausgangspunkt für die Runde kommt der Parkplatz der Marienbergbahnen Biberwier in Frage. Im Sommer ist der Andrang dort nicht so groß, sodaß man leicht einen freien Platz findet, vor allem, wenn man die Tour früh am Tag startet, was aufgrund der Temperatur nach der Biberwierer Scharte dringend empfohlen wird. Oberhalb ihrer gibt es keinen natürlichen Schutz vor Sonneneinstrahlung mehr – welches sich in der Bezeichnung des Berges widerspiegelt.

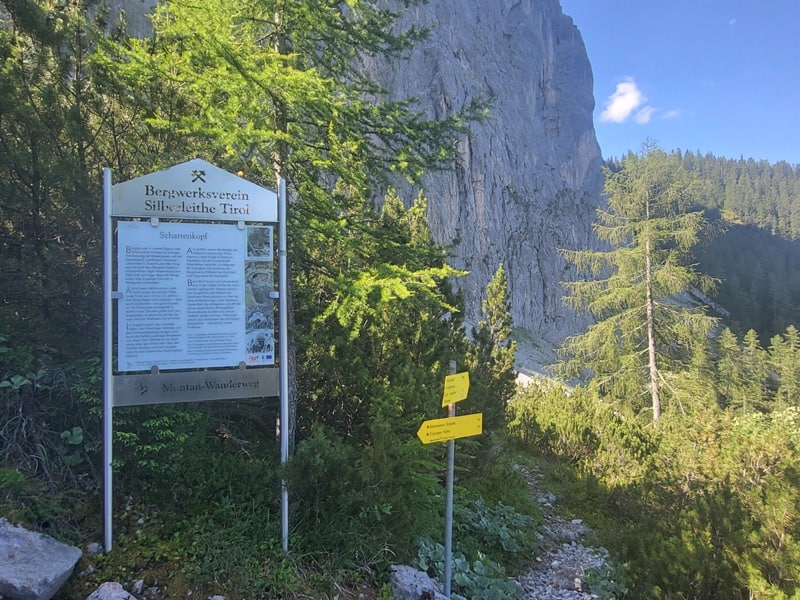

Der Aufstieg nach der Überquerung der Schipiste unter dem Sessellift auf das Marienberg Joch folgt dem Montanwanderweg, ein Steig, der zur sogenannten Silberleithe und dem Schachtkopf führt, dem Blei- und Zinkabbaugebiet, in dem über Jahrhunderte, bis in die späten 1970er Jahre Erz abgebaut wurde. Silber fand sich dort in wesentlich höheren Mengen im Bleiglanzerz (0,25 kg bis knapp 1 kg pro Tonne Blei, entsprechend etwa 0,1%) als in Schwaz, gediegen Silber nicht.

Zunächst führt der Schotterweg durch den Talwald etwas nordöstlich an, bevor an einer Kreuzung der Montanwanderweg, der auch Knappensteig genannt wird, beginnt und auf die Biberwierer Mure leitet, die anfänglich bis in den Wald reicht, jedoch überwuchert wurde. Dabei wird der schnurgerade verlaufende Bremsberg des Bergwerkes sichtbar. Nach gut einer halben Stunde des Aufstiegs wird die Mure sichtbar. Der Weg folgt ihr nun beständig über ein gutes Stück des Gesamtaufstiegs zur Scharte.

Oberhalb der Abzweigung des Übergangs zum Schachtkopf unterhalb der mächtigen Wettersteinfelswänden des Schartenkopfes, zwischen der Sonnenspitze und dem Wamperten Schrofen, folgt der Steig in vielen engen Serpentinen dem Kar zur Biberwierer Scharte durch mächtige Abbruchreisen hindurch, immer günstig innerhalb des Latschenstreifens angelegt.

Im obersten Teil, etwa 175 m unterhalb der Scharte quert der Steig durch frischen Abbruch auf die Südostseite der Reise hindurch, um im stabilen Gelände weiter in Serpentinen auf die Scharte zu leiten. Einige Arten von Kalkstein trifft man in der Querung an, auffällig die porösen Zellenkalke der Reichenhall-Formation oder die durch ihre markant aufgewühlte Oberfläche leicht erkennbaren dunkelgrauen Wurstelkalke der Virgloria-Formation.

An der Biberwierer Scharte erwartete uns volle Sonnenbestrahlung, die beim frühen Aufstieg durch die Westflanke auch im Sommer ausbleibt und neben der Trinkpause auch etwas Sonnenschutz für den Nacken erfordert, will man abends ohne Beeinträchtigung Schlaf finden.

Dort gibt es eine Variante direkt am Grat auf die erste Schulter der Ehrwalder Sonnenspitze zu klettern, dieser Aufstieg ist auch im AV-Führer (1971) mit Südgrat beschrieben und sie soll zwei sehr schwieriges Stellen enthalten, und wird sonst als mäßig schwierig eingestuft. Wir sahen die beiden Burschen, die gleichzeitig mit uns am Parkplatz losmarschierten diesen Aufstieg nehmen, erkannten den Vorteil dieser Route aber erst später.

Sie mag zweifellos die noch schönere Variante sein als unsere Route, die der Führer als Südwand beschreibt, denn sie führt ohne die leicht abfallende Querung und das Schuttreisengelände unterhalb der Südwand zum Gipfel, vor allem aber, und das ist der Hauptgrund der Erwähnung hier, sie war an diesem schönen Tag allein den beiden Burschen vorbehalten, während wir uns mit einigen Dutzend anderen Gleichgesinnten den Normalanstieg in der Südwand teilten.

Diese Feststellung möge nicht als die vielfach spürbare Arroganz auf überlaufenen Gipfeln aufgefasst werden, der Verfasser ist der Überzeugung, daß jedem Bergsteiger gleich viel Rechte erwachsen, andererseits jeder auch gerne seine Besteigung mit möglichst wenigen anderen teilen möchte, die nicht seiner Gruppe angehören.

Nicht unerwähnt soll der Rundumblick auf der Biberwierer Scharte bleiben. Bei der Ankunft tritt man in wunderbares Kargelände ein, das in zwei weiteren Geländestufen einen riesigen Kessel umfasst, mit einem mittig liegenden Grat, der vom mächtigen Grünstein entsandt pfeilartig in die Kesselmitte hinab sticht und die Drachenköpfe trägt.

Auf schmalen Gemsensteigen versuchten wir die Höhe am Weg zur nicht sichtbaren Schuttreise so dosiert zu halten, daß wir auf der Isohypse der Karteninformation hielten. Die gelang nicht ganz, da man, den Schafen gleich, immer das Bestreben hat eher einen Schritt nach dem Aufstieg zu wählen, als denselben nach dem Abstieg zu unternehmen. Jeder Bergsteiger kennt dieses offenbar psychologische Phänomen. Deshalb mußten wir an der Schuttreise etwa zwei Dutzend Meter absteigen, um der Überkletterung eines steilen, weit hinab reichenden Felsspornes zu entgehen.

auf der Gegenseite der Rippe wird ein Schluchtkessel sichtbar, der durchstiegen wird, um den langen Riss zu erreichen

Die Schuttreise erwies sich dann glücklicherweise als relativ kurz, einige wenige Minuten wurde im Schutt aufgestiegen, bis sich ein Steig ausbildete, der gleich mit einigen Aufschwüngen das Verstauen der Stöcke erforderte und in leichter Kletterei steil nach oben führte. In etwa in dieser Art zu Beginn verläuft das Gros des Aufstiegs, auf dem auch überraschend flache Partien vorkommen. Durchwegs fester Fels kennzeichnet den unteren Teil des Aufstiegs.

Durchzogen von Wiesenflecken führt das Gelände über den unteren Teil auf eine Rippe, die nach ihrer Umgehung jenseits in eine Ausmuldung leitet, eine kleine Schlucht, die den Mittelteil des Aufstiegs sichtbar macht.

anschließend leitet dieses breite Band aus der Verschneidung auf ein Rippchen, das – mit einem Hauch von Luftigkeit – auf Wiesengelände dahinter führt

In einer bauchigen Kurve führt der Aufstieg, der übrigens markiert ist, zum nächsten Abschnitt in eine Verschneidung, in der in mäßig schwieriger Kletterei etwa zwei Minuten aufgestiegen wird, bevor ein breites Band aus ihr, seilversichert, nach links ausleitet und um einen leicht ausgesetzen Rippensporn herumführt. Jenseits des Sporns mündet die Route wieder auf wiesenpolsterdurchzogenes Schrofengelände aus.

es folgen steile Felspartien, die in schmalen rissen und abwechselnd mit Steigspuren auf Wiesenpolstern begangen werden; hin im Bild ein knolliger Block, der umgangen wird

Rechts nach oben, zunächst in einer Mulde, später einem wenig ausgeprägtem Riss folgend, führt die Route steil weiter. Anschließend endet der steile Schrofenhang, das Gelände verflacht sich und im wiesenbewachsenen Gelände bildet sich ein komfortabler Steig aus. Er führt um eine Rippe herum in eine wenig tiefe Schlucht mit einem kurzen Abschnitt von ein paar Metern unter beeindruckenden Abstürzen.

Auf der Gegenseite der Schlucht wird ein nahezu horizontales Band sichtbar, das auf die nächste zu überwindende Rippe hinaus führt. Auf der Rippenaußenkante steigt die Route dann in direkter Linie aufwärts in Richtung einer weiteren, jedoch seichten Schlucht, eher nur eine nach oben hin flachere und breitere Mulde mit steilem Abfluß unten. Diese Geländeform zeigt an, daß die Grathöhe sogleich erreicht wird. Das Gelände ist wieder mit vermehrt Schutt überzogen.

Auf der Grathöhe wird gleich der Überblick erkennbar, der anzeigt, daß man sich ein Stück von etwas weniger als 100 m südlich des Gipfels befindet. Am Grat erfolgt der Übergang mit einer schmalen Stelle an einer Höhenstufe kurz vor dem Gipfelkreuz, die überklettert werden muß.

Das schwere Stahlkreuz der Ehrwalder Sonnenspitze fußt auf einer Basis aus Holzbalken, die mit Klammern zusammengehalten wird und von vier Seilen stabilisiert wird. Leider ist das südöstliche Seil ausgerissen, glücklicherweise jenes, der Wetterseite entgegengesetzt.

Herrliche Blicke kennzeichnen die Ehrwalder Sonnenspitze, die im mächtigsten Nordgrat der Mieminger Kette auch die nördlichste Erhebung darstellt. Als beeindruckend, natürlich neben dem gewaltigen Zugspitzmassiv in nächster Nähe, kann die Ansicht auf die Lechtaler Alpen genannt werden. Am östlichen Rande derselben gelegen, erreicht der Blick dorthin schön geformte Gipfel, die alle bestiegen werden müssen.

Die letzte Erhebung der Mieminger Kette bildet der Wannig im Westen, sodann folgen im Uhrzeigersinn in den Lechtalern: der höchste Gipfel, die Parseierspitze in 40 km Entfernung, die Hintere Platteinspitze in 21 km, der Imster Muttekopf in 23 km Entfernung, dann folgen Heiterwand in 15 km, die markante Namloser Wetterspitze in 22 km, der nahegelegene Loreakopf in 11 km, der vom Auseinanderbrechen gefährdete Hochvogel in 37 km, die Gartnerwand in nächster Nähe von 8 km am Fernpaß, Thaneller in 16 km, die markante Rote Flüh und die Köllenspitze in 28 km sowie Hochschrutte und Daniel in 8 km gegenüber im Nordwesten.

Die westlichen Mieminger Gipfel von rechts: Schartenkopf, Wamperter Schrofen, Marienbergspitzen, Grünstein mit seinem Ostgrat

Im Süden erheben sich die bereits großteils erkundeten mächtigen Nordwände der Mieminger, als da im Uhrzeigersinn wären: Hochwand in 7 km, Hochplattig in 5 km, Grünstein mit seinen mehrfachen Anstiegsvarianten in 2 km, Östliche Marienbergspitze und Westliche Marienbergspitze in 2 km und der Wamperte Schrofen in 1,6 km Entfernung.

im Norden das Zugspitzmassiv und die westlichen Wettersteingipfel, rechts Hochwanner und ganz rechts Gehrenspitze

Das Wettersteingebirge enthält neben der Zugspitze den zweithöchsten Gipfel Deutschlands, den Hochwanner (Grenzgipfel mit Tirol), die Gehrenspitze und die Leutascher Dreitorspitze. Dahinter die vielen hier beschriebenen Gipfel des Karwendels.

Die östlichen Mieminger Gipfel von links: Hochwand in der Ferne, Hochplattig, Mitterspitzen und Griesspitzen

Der Talblick in den größten nördlichen Kessel der Mieminger enthält den Seebensee und den höher gelegenen Drachensee, an dem sich auch die Coburgerhütte befindet. Beide Seen sind glaziale Felsbeckenseen1, solche bei denen die Seeschwelle bis über den Seespiegel hinauf in Fels liegt.

Bei den vielen Besuchern an diesem Tag bleibt es vielleicht nicht aus, wenn man angesprochen wird: „Di kenn i a“ brachte ein Oberperfer Blogleser seinen Ankunftsgruß aus. Es stellte sich heraus, daß er über die Marienbergspitzen und -scharte, sowie dem Wamperten Schrofen angestiegen ist und noch die Sonnenspitze mitgenommen hat. Eine beachtliche Leistung an diesem heißen Tag über die mühsamen Schuttreisen.

Für den Abstieg bietet sich der Normalaufstieg im Norden an, ein markierter Steig mit kaum der Notwendigkeit von Kletterzügen. Teilweise steil auf Schutt und Fels im obersten Teil, ein Normalsteig im unteren Bereich. Er kann als Wandersteig bezeichnet werden, auch wenn er für einen normalen Wanderer nicht ganz einfach.

nach dem felsigen Teil am Übergang auf die wiesenbewachsene Flanke einige harmlose Kletterzüge mit atemberaubendem Blick auf den Seebensee, die Seebenalm und die Seebenwände

Dieser Abstieg ist auch geeignet, um eine Runde zu formen und am wunderschönen Seebensee vorbei zu kommen. Ob man von dort den Wiederaufstieg nach der Biberwierer Scharte unternimmt, oder den uns noch unbekannten und daher unbedingt mitzunehmenden Hohen Gang beschreitet ist dabei einerlei, jede Variante ist ein Gewinn.

Beim See jedenfalls, soll man an dessen Nordspitze verweilen und sich das hintere gestufte Kartal ansehen, es stellt einen landschaftlichen Höhepunkt in den Miemingern dar.

Lange schlängelt sich der Abstieg nach unten, denn dieser ist vom See gegenüber dem Aufstieg ab der Biberwierer Scharte um 350 Hm tiefer.

Ein Highlight an Steig bietet dann abschließend der Hohe Gang. Vom See aus müssen zu seinem Beginn an der Bruchkante der Seebenwände etwa 40 Hm im langgezogenen Aufstieg zurückgelegt werden, bevor die Wände unvermittelt steil nach unten führen und den Hohen Gang in vielen, teils seilversicherten Kehren bilden.

Entlang von imposant aufragendem Wettersteinfels führt der Steig hinab in dichten Wald in dem die Hangneigung allmählich abnimmt.

Der Steig führt im Süden Ehrwalds aus dem Wald hinaus, über die Gaisbachbrücke und am Tennisplatz wieder über die Brück zurück nach Süden. Weiter quert er einen Schotterweg und mündet nach 200 m in den Panoramaweg nach Biberwier ein.

Von dort führt er über 4 km und mitunter nicht unerhebliche 125 Hm zurück zum Parkplatz der Marienbergbahn und vollendet damit eine beeindruckende Rundtour um einen erstklassigen Gipfel.

Eine Abkürzung quer durch den Wald ist möglich und wir haben sie genommen; hier wird sie aber nicht detailliert vorgestellt, nur so viel dazu: es gibt eine kurze gedachte Linie vom Steig hinab nach Ehrwald und eine weit zum Steig heranreichende Forststraße, die am Panoramaweg mündet. Den Rest muß jeder für sich selbst bestimmen, falls er expeditionstauglich ist.

Ehrwalder Sonnenspitze von der Marienbergbahn (Westen) aus gesehen; langgezogener Gipfelgrat an dessen rechter Seite man den Grat erreicht; rechts Biberwierer Scharte mit dunklerem Muschelkalk unterhalb dem hellen Wettersteinkalk

Die gesamte Bergtour nahm 8:20 Stunden in Anspruch. An Aufstieg wurden 1.520 m gemessen (mit Abkürzung, wie in der Karte 35 – 40 min und 65 m Aufstieg mehr) und die Strecke beträgt 14 km (mit Abkürzung, wie in der Karte 15,5 km).

Mils, 09.07.2023

1 Geologie von Tirol, Raimund von Klebelsberg, Berlin 1935, S. 479