Das heurige Frühjahr, geprägt von zu gutem Wetter Ende März bis Mitte Mai, ließ trotzdem ein paar tolle Figltage zu und den Großteil davon auf durchwegs stark bestrahlten Hängen im Halltal. Ein Sondererlebnis war das Rosenjoch in den Tuxern, von dem in einem anderen Bericht die Rede sein wird.

Die Figltouren im Halltal wurden auf diesem Blog schon mehrfach im Detail beschrieben, zuletzt mit Bericht vom 1. Juni 2018, weswegen in der Folge weniger auf die Details zum Aufstieg eingegangen wird, als sonst die Art zu berichten gepflegt wird.

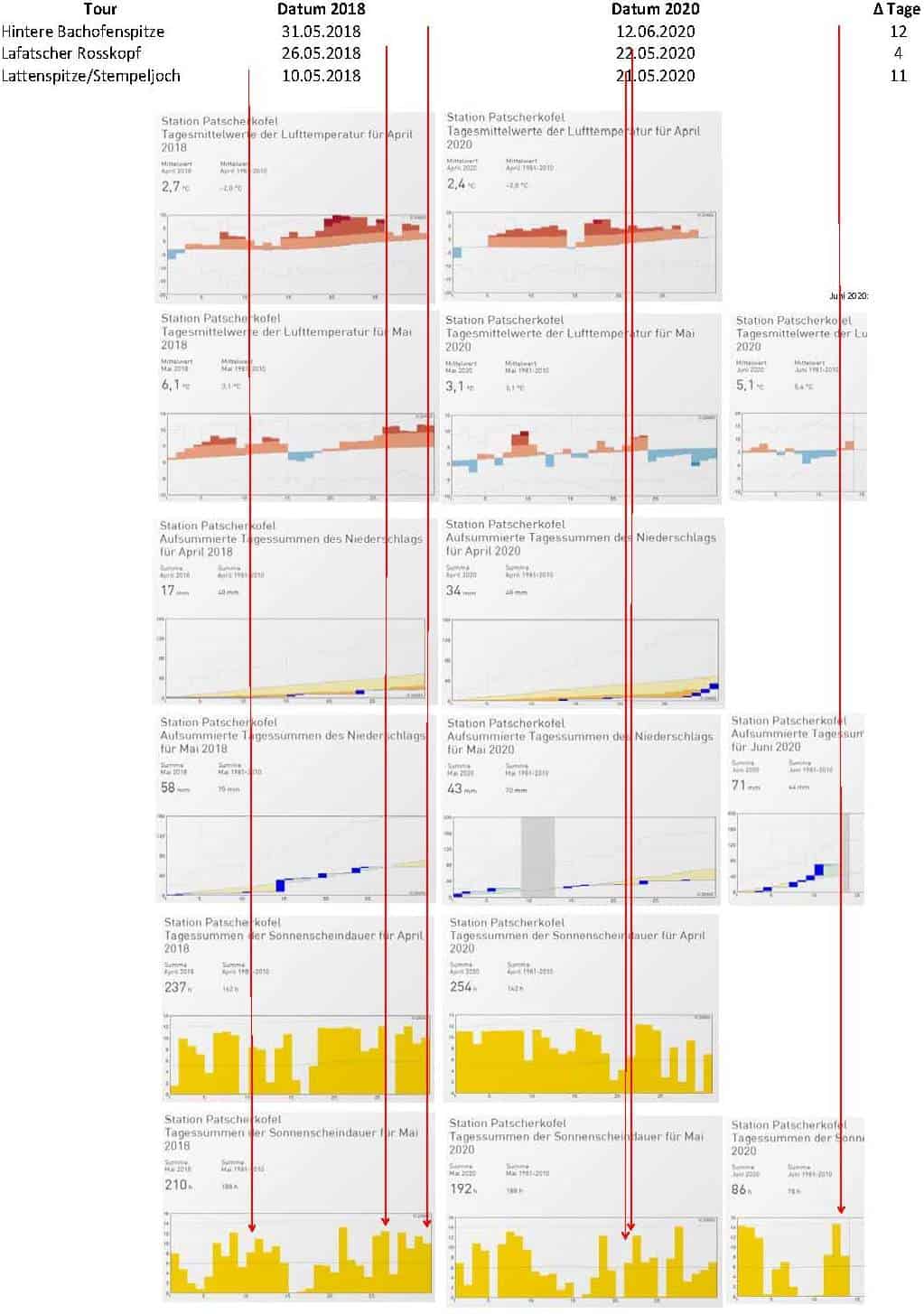

Beim Vergleich der Bilder 2018 mit 2020 fällt die weitgehend ähnliche Schneelage auf und dies verlangt nach einem Blick auf die Klimadaten in diesem Zeitraum. Wenn eingangs von zu gutem Wetter die Rede war, dann stehen vor allem die Sonnentage gegenüber den Kaltfronten mit Schauern und Neuschnee in den Höhenregionen der betrachteten Hänge im Fokus, die sich auf die Schneedecke entweder mit Schmelze oder eben Verzögerung der Schmelze durch zu tiefe Temperaturen auswirken.

Im April wurden in beiden Jahren zwar keine Figltouren ausgeführt, da er aber als vorausgehende Periode zur Entwicklung der Schneeverhältnisse bestimmend ist, wurde in die Gegenüberstellung aufgenommen.

Interessanter Weise herrschten 2018 fast die gleichen Temperaturverhältnisse im April (Mittelwert Lufttemperatur 2,7° zu 2,4°), der Mai war 2018 hinsichtlich der Schneeschmelze mit einem Mittelwert der Lufttemperatur von 6,1°C deutlich abbauender (die Schneedecke betreffend) als 2020 mit 3,1°C. Der Juni entwickelt sich dafür bis zum 14. d. M. heuer kälter als 2018.

Beim Niederschlag – er ist im April generell noch recht zurückhaltend und das typische Aprilwetter läßt sich anhand der Daten nicht beweisen – ist festzustellen, daß der April 2020 mit der doppelten Menge von 2018 ausfiel, wenn auch erst gegen sein Ende hin. Die Niederschlagsmengen im Mai weichen in beiden Jahren nicht so sehr voneinander ab, also sollten sie aus Sicht der Schmelze den gleichen Einfluss gehabt haben.

Die Sonnenbestrahlung schließlich läßt trotz unterschiedlicher Monatswerte im April und Mai der Vergleichsjahre erkennen, daß in Summe über beide Monate eine auf die Stunde gleiche Sonnenscheindauer in beiden Vergleichsjahren vorherrschte.

Für diesen Vergleich wurden die Daten vom Patscherkofel (Messhöhe 2.247m) herangezogen, die mit der Luftlinienentfernung von 14km nach Meinung des Autors eine hinreichende Genauigkeit zur Beurteilung der Unterschiede bieten.

Betrachtet man nun die drei datumsmäßig vergleichbaren Touren Lafatscher Roßkopf (zeitliches Δ 4 Tage), Stempeljoch (Δ 11 Tage) und Hintere Bachofenspitze (Δ 12 Tage), so stellt man anhand der Bilder fest, daß die Schneelage in beiden Jahren optisch kaum unterschiedlich ausfällt (mit Ausnahme im tief gelegenen Stempelkar, siehe unten).

Die Klimabedingungen für die Schneedecke scheinen also für die Figlsaison jeden Jahres – die Monate April und Mai überlagert gesehen – weitgehend dieselben zu sein.

Der größte Unterschied in der optischen Beurteilung liegt in der Schneedecke des Stempelkars. Zwei Bildvergleiche aufeinanderfolgender Zeitabschnitte von elf und zwölf Tagen verdeutlichen die Situation in zwei Stufen recht plakativ:

- Bild vom 10. Mai 2018 zu Bild vom 21. Mai 2020 -> zeitlicher Unterschied 11 Tage:

Während 2018 die Fahrt bis zum Weg in der Iss möglich war, war dies 2020 nicht mehr möglich und die Schmelze war 2020 nur elf Tage später bereits weit fortgeschritten

- Bild vom 31. Mai 2018 zu Bild vom 12. Juni 2020 -> zeitlicher Unterschied 12 Tage:

In 2018 zog sich Ende Mai noch ein breites Schneeband bis zum Ende der Reise in der Iss und 2020 – wenige Tage später – lag im Stempelkar nur noch marginal Schnee

Die Bilder vom 10. Mai 2018 (unten) und 12. Juni 2020 (oben) verglichen, zeigen auch recht gut die Entwicklung der jährlichen Schmelze innerhalb fast genau eines Monats auf einer mittleren Seehöhe von etwa 1.900m.

Für alle Touren gilt, dass der Aufstieg über die teils sehr steilen Hänge kann allgemein als weitgehend homogen bezeichnet werden, ungeachtet der Hangausrichtung und Seehöhe. Firn hat sich mehr oder weniger gut ausgebildet, jedenfalls ist die Schneedecke bis mittags fast ausschließlich fest und in den flacheren Teilen nicht besonders mühsam zu besteigen (Grödl nur zum schnelleren Fortkommen, nicht zwecks besserer Haftung teilweise zu empfehlen).

Lattenspitze, Pfeiserspitze, Stempeljoch (etwa 550Hm Abfahrt):

Sie ist ein leichter Klassiker, der sich auch zur Erkundung der Verhältnisse im Bachofenkar gut eignet. Der Autor beginnt zur Einstimmung meist mit ihr, oder mit der kleinen Tour auf die Wildangerspitze, seine jährlichen Figlabenteuer. Auf den Aufstieg zur Lattenspitze und der Übergang zur Pfeiserspitze wird in diesem Bericht nicht eingegangen, er ist hinlänglich bekannt und auf diesem Blog mehrfach nachzulesen.

Seit einigen Jahren wurden im Übergang zwischen beiden Gipfeln wurde die Seilsicherung erneuert und die sympathischen gummiüberzogenen Seile mit den griffigen Verdickungen (zum besseren Halt) gegen Seile nach der geltenden Norm ersetzt.

Ebenfalls seit einigen Jahren länger wurde das schmucke zierliche Gipfelkreuz der Pfeiserspitze von der Grathöhe auf einen flacheren nördlicheren Punkt versetzt. Die Gipfelbuchschachtel ist jedoch am Grat verblieben.

Die Abfahrt beginnt unterhalb der letzten Seilsicherung am Felsansatz in den Reisen zur Pfeis hinab (etwa 2.250) in Richtung Stempeljoch und muß bereits nach etwa 50hm auf den meist ausgeaperten Jochflächen unterbrochen, um hinter dem mittig im Joch aufragenden Felskopf wieder fortgesetzt werden zu können.

Hintere Bachofenspitze (etwa 950Hm Abfahrt):

Diese Tour ist die längste und in der Abfahrt zweigeteilt. Am Ende des Bachofenkars, das man bis in den Juni fast immer bis knapp vor den Wilde-Bande-Steig fahren kann, lohnen sich gute 10min taleinwärts am Steig, um – noch vor dem Stempelkar, vom Kälberkar seitlich ins Stempelkar abfahren zu können.

Im Aufstieg in der steilen Rinne zur Scharte zwischen den Bachofenspitzen empfehlen sich zur Vermeidung übermäßiger Anstrengung mit Stufenschlagen immer Steigeisen, auch der Sicherheit wegen.

Die Neigung der Rinne liegt im Durchschnitt über 40°, Stellen erreichen 45° und die Stelle unterhalb der Rotkalke in Schartennähe muß überklettert werden. Diese Stelle (etwa 2.570m) ist auch der Punkt an dem man meist die Steigeisen wieder verstauen kann, weil die Schuttflächen darüber im Mai bereits aper sind.

Nächtens friert es nicht mehr und um die Mittagstund nimmt die Festigkeit der Firndecke deutlich ab, bzw. steigt die Durchbruchgefahr in den Schmalstellen der Rinne auf die Bachofenspitze enorm.

Dies war auch der Grund bei der Abfahrt die Figl erst ab etwa der Hälfte der Rinne anzuschnallen, denn die bekannte Engstelle hat Ähnlichkeiten zu einem Bergschrund und ein Bruch der Firndecke hätte ein Versinken möglicherweise bis zum Hals zur Folge.

Nicht das Versinken, mehr die Nässe auf der leichten Kleidung ist hier die Situation, die zu vermeiden man wünscht.

Lafatscher Rosskopf (etwa 470Hm Abfahrt, mit Stempelkar 820Hm):

Eine weniger bekannte Figltour, jedoch sicherlich die am längsten zu befahrende im Frühjahr ist jene auf den Lafatscher Rosskopf. Diesen Umstand verdankt sie ihrer Höhenlage und Hangausrichtung. Sie beginnt auf knapp über 2.520m und endet unterhalb des Lafatscher Jochs auf 2.050m, also 350Hm höher als die anderen Figltouren, die in der Iss auf etwa 1.700m enden.

Von allen Hängen, bis auf den Nordhang der Wildangerspitze, besitzt sie mit der Ausrichtung des Kars der Jochreisen nach Osten die günstigste, um einen langen Bestand der Schneedecke zu gewährleisten. Die Mittags- und Nachmittagssonne erreichen die Jochreisen bis in den Mai nur im spitzen Winkel und verzögern damit die Schmelze.

Die Tour hat das Gipfelziel des Kleinen Lafatschers, der auf der, bereits Anfang Mai völlig aperen, Südostrippe erstiegen wird. Die letzten Reste von Schnee am Normalweg befinden sich im flachen Teil am Grat zum Gipfelkreuz. Für diese kurze Strecke empfiehlt sich ein Respektabstand zur Wechte auf der Grathöhe, die nicht nach jedem Winter gleich ausgeprägt und nicht komplett einsehbar ist.

Zur Figlstrecke muß am Kreuzungspunkt der Südost gerichteten Aufstiegsrippe und des schärferen Nordostgrates 105Hm zur Scharte zwischen dem Kleinen Lafatscher und dem Lafatscher Rosskopf abgestiegen werden. Der Abstieg erfolgt über schuttbedecktes und teilweise brüchiges Gelände in leichter Kletterei. Im unteren Teil nimmt die Brüchigkeit etwas zu, vor allem in den ockerfarbenen Störzonen, schlechten und lehmdurchsetzten Materials. Die Scharte wird aber leicht erreicht.

Die Ausprägung der riesigen Wechte, die den Eingang in das Kar versperrt stellte sich 2020 völlig anders dar als in den Vorjahren. Bei der heurigen Begehung befand sich der ausgeaperte Spalt zwischen Fels und Wechte wesentlich weniger breit als 2018. So mußten wir eine andere Möglichkeit suchen die auf ihrer Vorderseite meist weit mehr als 5m hohe Wechte zu umgehen.

Dies schafften wir auf ihrer nordöstlichen Seite, wo das Felsköpfchen in Grat eine nicht zu steile Fläche für den Abstieg zu einem ausgeaperten Bereich bietet, an dem sich die Figl gut anschnallen lassen. Auf schmalem Schneeband gestartet führt die Abfahrt unterhalb einer größeren ausgeaperten Plattenstelle mitten ins Kar. In diesem obersten Bereich um die Wechte werden Stellen mit 45° Neigung erreicht.

Die Abfahrt kann bis zum Tiefpunkt am Weg zum Halleranger erfolgen, wobei die beste Schneequalität logischerweise im Schatten der Aufstiegsrippe zu finden ist. Von dort sind etwa 60Hm Aufstieg zur Jochhöhe zurückzulegen.

Wir hatten heuer die Eingebung, die Fahrt etwas höher über dem Tiefpunkt zu beenden und zwar in der Flanke der Aufstiegsrippe zum Kleinen Lafatscher.

Von dort war es auf mittelsteilem Gelände möglich – um den Buckel herum – auf gleicher Höhe zum Lafatscher Joch zu queren, um den kurzen Aufstieg zu vermeiden.

Auch bei dieser Tour kann, wie vom Bachofenkar, vom figlbegeisterten das Stempelkar für eine weitere Abfahrt genutzt werden. Der Fußmarsch dorthin ist allerdings mit etwa 100 zusätzlichen Höhenmetern zu erkaufen.

Allen Touren ist die ungeheure Blumenpracht am Ende der Figlstrecken gemein. Es schießen geradezu alle möglichen Farben mit unterschiedlichsten Formen aus dem noch fahlen Bergrasen des Vorjahres und bilden einen prächtigen Kontrast zu Schnee und Fels im Hintergrund. Den Übergang von der Winter- zur Sommerbergsteigerei sollte man nicht ohne diese Erlebnisse ungenutzt verstreichen lassen.

Zur Ausrüstung:

Der Autor verwendet eisenfeste Bergschuhe und nutzt die schmale Vorderlippe, an der die Klappbügelbindung seiner Kurzschi gerade noch Halt findet und sich eine stabile Befestigung einstellt. Allerdings versagt dieses nicht aufeinander abgestimmte System auch schon beim ersten Schlag und die Mühe ist dann groß im Steilen wieder in die Bindung einzusteigen. Anstelle Fangriemen wird Erdungsdraht verwendet. Diese Technik geht auf Karl Obleitner zurück, einem Pionier in der Fertigung individuell gefertigter Kurzschi.

Kurzschi haben den entscheidenden Vorteil gegen die handelsüblichen Aluminiumfigl („Figl“ von Firngleiter, nicht Fiegl), daß sie durch ihre horizontale Länge von 80cm über ruppige Büßerschneeflächen ein wesentlich stabileres Fahrverhalten haben, da sie die Grübchen der Schneeoberfläche besser – oder überhaupt erst überbrücken. Weiters ist die unangenehme Rückenlage nicht notwendig und sie wie Alpinschi gefahren werden können.

Mils, 04.07.2020

- Frauenschuhe im Halltal

- Karls Kapelle

- Wildangerspitze

- letzer Hang vor der Lattenspitze

- kurz vor dem Gipfel der Lattenspitze

- Lattenspitze 2.330m

- Autor mit der Stempelspitze im Hintergrund

- auf der Pfeiserspitze 2.343m

- Rückblick auf die Lattenspitze

- Figln unterhalb der Pfeiserspitze

- Blick in die Pfeis

- kurz unterhalb des Stempeljochs

- im Stempelkar

- Rückblick auf den steilsten Teil im Stempelkar

- Blick ins Halltal

- im Stempelkar

- Abfahrt im Stempelkar

- im unteren Teil im Stempelkar

- Ende der Figlabfahrt in der Iss

- Anstieg am Issanger

- am Lafatscher Joch – rechts die Abfahrt

- toller Blick in den Halleranger

- Blumen etwa auf 2.250m – ein Traum!

- am Aufstieg zum Kleinen Lafatscher

- die spätere Abfahrt von der Scharte; wir haben die Wechte rechts umgangen

- Blick auf die Lattenspitze mit den Stubaiern im Hintergrund

- das Gipfelkreuz kommt näher

- am Grat zum Kleinen Lafatscher

- Autor am Kleinen Lafatscher

- Herwig am Kleinen Lafatscher

- Kleiner Lafatscher, 2.635m

- tolle Blick auf die Karwendelhauptkette

- Abstieg auf den Nordostgrat

- Abstieg zur Scharte zwischen Kleinem Lafatscher und Lafatscher Rosskopf

- Blick durch das Hinterautal

- Abstieg zur Scharte

- letzte Schneerest am Abstieg

- Blick auf die Abfahrt in den Jochreisen

- am gegenüberliegenden Ende der Scharte wäre auch die Möglichkeit abzufahren, jedoch nicht heuer

- Abstieg im Rückblick

- die mächtige Wächte in der Scharte

- Umgehung der Wechte

- Figl angeschnallt – es kann losgehen!

- im oberen Teil recht weiche Verhältnisse

- weich bis unter den aperen Plattenfleck

- hier empfiehlt es sich dann südlich zu queren

- ein letzter Gruß

- Blick auf die Jochreisen

- rechts im Kar herrscht noch besserer Firn

- nach dem steilsten Stück

- das Kar wird breiter

- beste Verhältnisse in den Jochreisen

- flach ist es im Mittelteil gerade auch nicht

- das breite Kar zum Lafatscher Joch

- tolle Kulisse vor den steilen Felsen der Aufstiegsrippe

- Rückblick auf die bisherige Abfahrt

- unterer Teil der Abfahrt

- Normalaufstieg am Grat ober der Abfahrt

- es zischt!

- wir bleiben im rechten Teil des Kars

- Querung zur Umgehung auf die Jochhöhe

- Aufstiegsrippe und Abfahrtskar

- Bachofenkar

- Abfahrt vom Kälberkar

- Engstelle mit Schmelzwasserbach

- das Kälberkar hinter dem Autor

- immer noch gute Abfahrtsverhältnisse

- im Stempelkar

- Blick zum Stempeljoch

- restliche Abfahrt zum Issanger

- die Gams überrascht!

- Frühlingserwachen im Halltal

- Aufzeichnung der Figltour Lafatscher Rosskopf

- Autor unterhalb der großen Wechte

- selten so ein klarer Tag für die Lieblingsaufnahme im Halltal

- Stempelkar

- Wildangermassiv mit Lattenspitze und dem verborgenen Salzstock darunter

- Bachofenkar

- Aufstieg im vorderen Teil des Bachofenkars

- Rückblick aus dem Bachofenkar

- Mittelteil des Bachofenkars

- der Karkessel des Bachofenkars – im Bildmitte die Aufstiegsrinne

- Aufstiegsrinne zur Scharte zwischen den Bachofenspitzen

- Rückblick vom hintersten Karkessel

- unterer Teil der Rinne

- Scharte zwischen den Baochofenspitzen

- Hintere Bachofenspitze, 2.668m

- Halltalkette nach Osten

- Bachofenkar mit Rosskopf

- Blick auf die Nordkette mit Stubaiern dahinter

- Gleirschtalkette nach Westen

- die Pfeis

- westliche Karwendelhauptkette

- zentrale Karwendelhauptkette

- östliche Karwendelhauptkette

- Sapperlot, die Gemsen springen in die Nordwände!

- Rückblick auf die Hintere Bachofenspitze

- Engstelle in der Rinne mit Schwachstelle in der Schneedecke

- Figlabfahrt in der Rinne

- Rückblick über die phantastische Abfahrt

- Rückblick auf die Rinne in oberen Kar

- letzter Blick auf den Karkessel

- tolle Abfahrt über die Geländestufen

- Schlußteil im Bachofenkar

- Schluß mit lustig!

- letzter Blick ins Bachofenkar

- Mitte Juni hat die Natur ihre Pracht hervorgekehrt

- das Tiefblau gibt es nur am Berg!

- Zwergprimel

- Schneelage im Stempelkar – jetzt ist die Figlsaison vorbei…

- Kälber- und Bachofenkar

- majestätischer Rosskopf

- Bachofenkar von der Wildangerflanke aus gesehen

- Vergleich der schneedeckenbeeinflussenden Wetterdaten 2018/2020

- Hangneigung Rinne zwischen den Bachofenspitzen