Lange schon kokettierten wir mit der schönen und langen Schitour auf den Gschnitzer Tribulaun. An einem dieser Tage an dem man sich einen Berg einbildet mußte er auch angegangen werden, obwohl das Wetter nicht dazu passte und der Bericht darunter leiden würde. Das fortgeschrittene Frühjahr verlängerte die Tragestrecken wöchentlich und spornte an das Unternehmen umzusetzen.

Die Schitour auf den Gschnitzer Tribulaun erfordert neben schitourenspezifischen Kenntnissen auch alpinistische, bei entsprechenden Schneebedingungen Steigeisen und eine Portion Mut.

Sie als Erstbesteigung bei schlechtem Wetter zu unternehmen sollte wohl überlegt sein. In diesem Fall kannte der Verfasser des Berichts die Anstiegsverhältnisse nach der Schneetalscharte von einer Sommerbegehung, ebenfalls bei schlechtem Wetter.

Mit Ende Mai muß auf den Gschnitzer Tribulaun eine lange Tragestrecke in Kauf genommen werden. In unserem Fall bis Hintersandes, also 4,5 km und 600 Hm, bereits über die Tribulaunhütte hinaus.

Im flachen Tal, auf 1.875 m, konnten wir die Schi anschnallen und die Stufe auf die Hütte aufsteigen.

Durch die gegenüberliegende Mulde ließ es sich im weichen Altschnee gut aufsteigen und im Schatten der mächtigen Nordwand des Gschnitzer Tribulaun fanden wir sie noch gut mit Schnee gefüllt. Unterhalb der Abstürze der Nordwand dreht der Anstieg nach links (östlich) und führt oberhalb der Tribulaunhütte auf den steilen Hang ins Schneetal (2.100 m) unter einem langen Bogen nach Süden.

Einige schmale Nassschneelawinen von der Nordflanke herab mußten am Weg zur steilen Flanke durchschritten werden und selbst in dieser Höhe und in der Abdeckung durch den Tribulaun mußten wir schon einige apere Stellen umgehen.

Die Tribulaunhütte, exponiert auf der Kante der Geländestufe gelegen, präsentierte sich bereits vollständig ausgeapert.

Ein Blick auf das Kar zur Pflerscher Scharte zeigte einen noch völlig verschneiten Hang, so wie wir ihn drei Woche zuvor auf den Pflerscher Pinggl vorfanden.

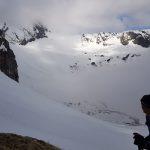

Der einfallende Nebel verhinderte leider den sonst so eindrucksvollen Blick durch das lange und breite Schneetal auf die Schneetalscharte bei unserer Begehung.

Im Aufstieg mußten wir bis oben hin die östliche Seite benutzen, da vom Tribulaun herunter Nassschneelawinen der letzten Tage den westlichen Teil des Tales durch große Knollen kaum begehbar hinterließen.

Leider klarte der Nebel auch auf der Schneetalscharte und später nicht auf, sodaß wir in den nicht sichtbaren Aufstieg einsteigen mußten. Wir benutzten zum Aufstieg ohne genügende Sicht im eher weichen Schnee zur Sicherheit die Steigeisen.

Die Flanke zeigte sich nach dem Einstieg bis hinauf zum Ende der versicherten Strecke noch großteils völlig zugeschneit und wir mußten spuren.

An die Felsstrecke anschließend schwand im Nebel durch den fehlenden Kontrast die Sicht welches die Orientierung über den steilen Buckel nach der Felsstrecke erschwerte. Bald darauf konnten wir die Schi wieder anschnallen und den Aufstieg unter Normaltempo fortsetzen.

Über das steilere Stück nach der Abfahrtsvariante durch die steile Rinne ins Schneetal brachen wir mit den Schi im faulen Altschnee durch und mußten sie ein weiteres Mal für 10 min schultern.

Anschließend lichtete sich der Nebel etwas und ein kurzer Blick ins Pflerschtal, viel mehr auf die andere Talseite, wurde frei. Leider dauerte die freie Sicht nicht an, zeigte aber an der Bewölkung, daß das Wetter in den oberen Schichten nicht generell schlecht war, jedoch Feuchtmassen dominierten. Die ZAMG schrieb am 1. Juni: „Einer der 20 sonnenärmsten Mai-Monate der letzten rund 100 Jahre“

Bis zum Gipfel flacht der Gschnitzer Tribulaun mit seinen, im Sommer sichtbaren, markanten Plattenschichten des Unteren Dolomits stetig ab. Bald erreichten wir das Gipfelkreuz und während des gesamten Aufenthaltes am Gipfel blieb der Nebel ungebrochen dicht.

Das schöne Holzkreuz hat in seinen 45 Jahren Dienst am Gschnitzer Tribulaun keine merklichen Blessuren abbekommen, es steht seinen Mann in voller Intakt- und Schönheit ohne sichtbare Schäden an den Balken.

Wiederholt durfte der Verfasser feststellen, daß Holzkonstruktionen, die heimische Gipfel zieren, die im vergangenen Jahrhundert gefertigt wurden, sich durch bemerkenswerte Dauerhaftigkeit auszeichnen (vgl. Bericht vom Grünstein, Mieminger). Es muß hierbei die Kombination des Wissens um die Natur und die Handwerkskunst verantwortlich sein.

Zur Rast suchten wir südöstlich des Gipfelkreuzes ein windstilles Platzl auf dem sonst schutzlosen flachen Gipfelgelände. Hin und wieder gab der unbarmherzige Nebel einen kurzen Blick auf den an Höhe 151 m überlegenen Bruder, den Pflerscher Tribulaun.

Nach kurzer Rast und Höhenmedizin aus der Apotheke des Peter Mayer zu Hall traten wir die Abfahrt an, auch deshalb so rasch, weil an diesem Tag keine Aussicht auf Besserung zumindest der Sicht vom Gipfel aus zu erwarten war. Ein letzter Blick auf den bärigen Schitouren-Gipfel des Nördlichen Roßlaufs blieb uns beschieden, bevor wir den Rastplatz verließen.

Mit kurzen Teilstücken bis zu einem Sammelpunkt befuhren wir die steiler werdende Flanke hinab zur Rinne, über die alternativ zur Aufstiegsroute abgefahren werden kann.

Bei selbiger entschieden wir endgültig sie aufgrund der Verhältnisse nicht zu befahren, nachdem der Schlund bereits im Aufstieg nicht einsichtig war.

Somit endete die Abfahrt zunächst am oberen Ende der Seilversicherung, an dem wir die Schi wieder auf den Rucksack schnallten und unter Steigeisen zur Schneetalscharte abstiegen. Der Abstieg, eine alte Bergsteigerweisheit, immer unangenehmer als der Aufstieg.

Die Abfahrt von der Schneetalscharte war natürlich keine besonders beschreibenswerte. Relativ feuchter, knolliger Schnee auf ruppiger Oberfläche im oberen Teil ließ uns nicht jauchzen.

Unten wurde die Oberfläche glatter, jedoch der Schnee auf Flächen, die der Sonne zugewandt sind, faul und von tiefem Einsinken geprägt.

Die letzten Hänge hinab nach Hintersandes zeichneten sich hingegen durch perfekten Firn aus, leider ein kurzes Vergnügen.

Der Abstieg erfolgte wieder zu Fuß und weil wir noch nicht genug Feuchtigkeit abbekommen hatten begann es zur Begleitung auch noch ein halbes Stündchen zu Nieseln.

Trotz allen Widrigkeiten empfanden wir am Wasserfall beim Mühlendorf die Tour eine gelungene, alles gut gegangen und das Vorhaben abgeschlossen. Die Tour wurde im Gasthaus Feuerstein abgeschlossen.

Die Schitour erstreckt sich über 1.670 Hm und wir benötigten gesamt 7:45 Stunden. Die Strecke gesamt beträgt 7,8 km, davon 4,5 km Tragestrecke bis zum Schneeansatz in Hintersandes.

Mils, 29.05.2021

- gegen Ende der Tragestrecke – Lawinenreste am Weg

- Anschnallen nach 4,5 km

- Aufstieg von Hintersandes

- durch die Mulde auf die nächste Geländestufe

- Aufstieg in der Mulde

- um den Nordgratausläufer des Gschnitzer Tribulaun herum

- Blick zum Sandesjoch

- Querung im steilen Hang und Wendung nach Süden

- Gargglerin gegenüber

- Herwig in der Querung

- Tribulaunhütte

- um diesen Buckel herum in das Schneetal

- Blick zur Pflerscher Scharte

- am Beginn des Schneetals mit wenig Sicht auf die Scharte

- wenig Besserung der Sicht im Verlauf des Aufstiegs

- kurz vor der Schneetalscharte

- in der Schneetalscharte, rechts der Aufstieg

- Evi in besserer Laune als das Wetter

- Aufstieg über die versicherte Passage

- Herwig voran

- zunächst am Fels entlang

- anschließend über eine steile Flanke unter die Felsen vor dem Ausstieg

- im Sommer eine leichter zu steigende Partie

- Evi unterhalb der Felsen im oberen Teil

- unterhalb des kleinen Überhangs wird zum Ende der versicherten Strecke hinaus gequert

- fast am Ende der versicherten Strecke

- Anstieg kurz oberhalb der versicherten Strecke am breiten Westrücken zum Gschnitzer Tribulaun, leider ohne Sicht

- Ab etwa 2.680 m wieder unter Schi

- Orientierung nur durch den Absturz ins Schneetalrechts

- kurz vor der markanten Rinne ins Schneetal

- der faule Schnee in der Steilstufe oberhalb der Rinne machte uns zu schaffen

- und erzwang eine kurze Strecke mit geschulterten Schi

- eines der wenigen Nebelfenster im Aufstieg

- erstmalig ein kurzer Blick auf den Pflerscher Tribulaun

- am breiten Rücken kurz vor dem Gipfel

- Evi und Herwig am Gipfel des Gschnitzer Tribulauns

- Gschnitzer Tribulaun, 2.946 m

- tolle Holzkonstruktion das Gipfelkreuz

- Gipfelrast am Gschnitzer Tribulaun mit Blick auf den Pflerscher Tribulaun im Südwesten gegenüber

- Einnahme von Höhenmedizin

- Nördlicher Roßlauf im Südosten

- wenig Sicht bei der Abfahrt

- zu Fuß über die die Felsstrecke hinab

- letzte steile Strecke zur Schneetalscharte

- Das Wetter kann der Evi nichts anhaben

- fertig zur Abfahrt von der Scharte ins Schneetal

- ruppige Abfahrt im oberen Teil

- unten etwas bessere Verhältnisse

- im Hintergrund Lawinenreste

- gewaltige Dimensionen im Schneetal

- das Tal öffnet sich zur Tribulaunhütte hin noch weiter

- am Ende des Nordgrats angelangt, nun Abfahrt nach Westen

- Tribulaunhütte auf der Geländekante ins Sandestal

- Blick zur Pflerscher Scharte

- hinab zur Rinne nach Hintersandes

- Firnabfahrt in der Rinne

- letzte Schwünge im Firn

- in Hintersandes angelangt, gleichzeitig Beginn der Tragestrecke talauswärts

- Abmarsch ins Tal

- Nieselregen setzte ein

- Evi trotzt der Bewässerung

- letzter Rückblick im Sandestal – Tribulaunhütte links oben

- Wasserfall kurz vor dem Mühlendorf in Gchnitz

- Schitour Gschnitzer Tribulaun