In das weniger bekannte Öxltal führt eine anspruchsvolle Route von Rotholz über Maria Brettfall und den Schlitterberg, auf dem bei der Frühjahrsrunde mit einem Schwenk über den Ortnerweg blühende Felder und das schöne Fotomotiv der Margreiterkapelle passiert werden. Anspruchsvoll mit dem Radl hinsichtlich der Steigung sowohl auf dem asphaltierten Teil, als auch auf den Schotterwegen im inneren Tal, zur Kaunzalm und auf den Sattel mit der Lackenhütte, dessen weiterer Aufstieg von der Alm und die Abfahrt auf der Inntalseite die Tour zu einer schönen Runde ausbaut.

Die beschriebene Runde kann natürlich als Wandertour unternommen werden, hier wird sie jedoch als Radltour beschrieben, welche Zuhilfenahme beim späten Aufbruch am Vormittag natürlich wesentlich zur Zeitverkürzung beiträgt, sind doch 28 km zu bewältigen. Als Wandertour kann sie durch den direkten Aufstieg von der Alm über den Weg auf der Nordostseite zur Lackenhütte, sowie durch den Abstieg von derselben durch den Waldweg um 5 km auf etwa 23 km abgekürzt werden und dabei etwa 200 Hm einsparen. Der Zeitbedarf als Wandertour ist signifikant länger, siehe unten.

Beide Varianten können verkürzt werden, wenn der Abstecher nach Maria Brettfall ausgelassen wird. Dafür werden etwa 30 min benötigt. Wer jedoch das liebliche Wallfahrtskirchlein auf seinem markanten Posten hoch über Strass nicht kennt oder seit langer Zeit nicht besucht hat, wird nicht bereuen, den Segen für die bevorstehende Tour bzw. ihn generell einzuholen.

Möglich macht die erhabene Position des Kirchleins eine wunderbare Einschaltung des Schwazer Dolomits im äußersten Nordwesten der generell aus völlig anderen Gesteinen gebauten Tuxer Alpen. Der massive, alte Schwazer Dolomit (aus dem Devon 359 bis 420 mya), der in Schwaz noch bis vor wenigen Jahren unterirdisch abgebaut wurde, baut die Nordwestecke der Tuxer sowie einen guten Teil der auf der Tour angetroffenen schroffen Felsen, sehr gut zu sehen am Eingang ins Öxltal durch die zwar kurze, jedoch beeindruckende Schlucht mit steil hochziehenden Wänden.

Nach Maria Brettfall muß auch etwa 70 hm abgestiegen werden und, soviel wird auch in der Bildergalerie sichtbar, der dafür anfallende Schweiß wird nicht umsonst geschwitzt. Der Abstecher benötigt etwa eine halbe Stunde, incl. kurzen Aufenthalts auf dem Aussichtspunkt dem Brettfallkopf, der von der Kreuzung beim Schuppen mit der Garage in einer Minute erreicht wird. Der Brettfallkopf gewährt einen phantastischen Blick auf den Tälerkreuzungspunkt, sowie auf die Brandenberger Alpen und den Alpbacher Teil der Kitzbüheler Alpen. Die gebirgsbildende Eigenschaft des Dolomits beweist der gewaltige Tiefblick auf Straß, der nahezu senkrecht ins Tal abbricht.

Über einen kurzen Abschnitt Waldwegs kann auf die Öxltalstraße zurückgekehrt werden, ohne daß dieselbe Strecke durch den Wald erneut anfällt. Natürlich muß das Radl aufgrund der Steigung dort geschoben werden.

Die folgende Strecke auf Asphalt führt zunächst durch eine angenehme Waldstrecke, die am steilen Aufstieg am Vormittag vor Sonneneinstrahlung schützt, bevor sich die bärigen Wiesen am Schlitterberg öffnen. Zugegeben, da hat der Autor ein, zwei Pausen benötigt, diese aber mit idyllischen Bildern in der Bildergalerie gefüllt.

Das nett anzusehende Margreiterkapellchen sticht schon kurz nach dem Ende der Waldstrecke ins Auge und im Zusammenspiel mit dem saftig aus dem Boden schießenden Grün und dem noch weißen Kammverlauf der Alpbacher Berge bis hin zum mächtigen Brandberger Kolm in den Zillertaler Alpen bietet sich ein epischer Blick.

Den Abstecher zur Kapelle muß man nicht unbedingt machen, dabei stört man eher das Wochenendglück der Bauernfamilie auf dem völlig ruhigen Berghang, auf dem lediglich das leise Rauschen der Thermik durch die blumenübersäten Wiesen wahrgenommen wird.

Der Feldweg nach dem Ende der Asphaltstraße wird gerade saniert, nachdem ihn wahrscheinlich die Regenfälle des vergangenen Sommers in Mitleidenschaft gezogen haben.

Ein toller Blick bietet sich auf der Öxltalstraße auch auf den Martellerhof, der etwas abseits auf einem Plateau errichtet wurde und dem ein in seiner Größe gewaltiger Kirschbaum als Pförtner am Wegabzweig vorsteht. Kurz nach diesem Hof beginnt das Öxltal, das durch eine Schranke vom allgemeinen Verkehr am Schlitterberg abgegrenzt wird.

Bereits am Schranken befährt man den kurzen oberen Teil einer eindrucksvollen Schlucht, den der Öxlbach in den Dolomit geschnitten hat. Dieser Teil dürfte in früheren Zeiten, noch ohne Straße, höchstwahrscheinlich eine Barriere für Alm- und Bergbauwirtschaft dargestellt haben.

Am Ende der Schlucht beginnen im Öxlbach die Kaskaden, die ihn bei Starkregenfällen zähmen und somit den teilweise auf fast gleichem Niveau angelegten Weg zur Kaunzalm schützen. Lange fährt man ihn entlang, teilweise muß der wenig Trainierte das Radl aufgrund der Steigung schieben.

Vorbei an einer jüngst errichteten Wasserfassung, die dem Öxlbach im Unterlauf deutlich Schüttung entzieht, welches sich sicht- und hörbar mit einem stärkeren Oberlauf bemerkbar macht, wird etwa nach einer Viertelstunde eine Brücke auf die südöstliche Talseite erreicht, nach der sich das Tal wieder über ein kurzes Stück verengt. Der Wegverlauf auf der orografisch rechten Seite führt dann mit mäßiger Steigung in Richtung Kaunzalm.

Bei der hier beschriebenen Tour waren die Spuren von Herbst und Winter noch nicht beseitigt. Beeindruckend viel und über eine lange Strecke reichender Windwurf machte eine Weiterfahrt etwa einen Kilometer vor der Kaunzalm unmöglich. Also mußte das Radl vor der ersten Barriere bleiben und die widerspenstigen Äste und Stämme durchschritten werden.

Das Radl hinten zu lassen stellte sich nach der ersten Reihe von umgeworfenen Bäumen als richtig heraus, nach ihr folgten weitere, zwar nicht mehr derart massive Windwurfgarben, aber einige über die das Radl nur mit Mühe gehoben hätte werden können. Erschreckend war das Ausmaß, das Windkräfte nahe einem Talgrund im Wald erreichen können, immerhin befinden sich diese Stellen ja nicht auf offenen Flanken auf ausgesetzten Hängen. Möglicherweise herrschte hier eine Art Düsenwirkung durch das Tal.

Im hintersten Talschluß an der Kaunzalm erwartet den Wanderer ein Plateau mit dem nicht sehr alten Almgebäude, eine Seilbahn auf den Hochleger und eine höchst moderne Stallanlage, die jüngst errichtet wurde.

Herrlich anzusehen im Talschlußbecken ist der dominante Augengneis-Felsstock des Keller- und Metzenjochs, der sich im Frühjahr mächtig über die Krokusblüten auf den Almwiesen der Kaunzalm erhebt und gleichsam die noch recht weiße Krone des Öxltales bildet.

Blick auf die Gegenseite der Kaunzalm mit der Fortsetzung der Runde äußerst links im Bild der Wanderweg zur Lackenhütte

Im Tal gegenüber, dort wo der Wald in die Weide übergeht, können noch die Reste des im 16 Jhdt. aufgenommenen Bergbaues in Form von zahlreichen kleinen Halden gesichtet werden und darüber liegt die alte Erzstraße, über die das Eisenerz (Siderit) in das Zillertal gebracht wurde und zwar zur Hütte in Kleinboden, wo sich eine bedeutende Eisenverhüttung befand. Das Revier liegt im Gemeindegebiet von Gallzein, somit haben die Zillertaler sich eines sozusagen fremden Erzes bedient und in ihrer sprichwörtlichen Geschäftstüchtigkeit1 den Schwazern die Eisenprodukte auch noch verkauft.

Weiter vom Talschluß auf die Abhänge des Metzenjochs hinauf befindet sich ein Schaubergwerk, das vom Spieljoch aus mit Führung begangen werden kann. Es befindet sich an der Grenze vom Augengneis zum Stengelgneis.

Der schöne Talschluß des Öxltals lädt zum Verweilen auf der Bank der Kaunzalm ein, das Panorama verleitet auf der leeren Alm im Frühjahr zum Träumen, soferne Windböen ausbleiben und die Sonne herunterbrennt. Beides war dem Radlfahrer an diesem Tag nur ungenügend beschieden, weshalb ein knappes halbes Stündchen im Wechselspiel zwischen kalt und warm ausreichte, um den Ruck zur Weiterfahrt zu geben.

Zu Fuß zurück über die Hindernisse zum Radl kamen noch ein paar kleine Schrammen auf den Schienbeinen dazu, bevor die kurze Abfahrt zum Schranken auf die Talgegenseite mit dem Aufstieg zur Lackenhütte etwa 120 m Höhenverlust bedeutet, der jenseits wieder aufgestiegen wird.

Die Steigung auf der anderen Talseite empfand der Autor moderat, sodaß die erste Strecke ohne Schieben bewältige werden konnte. Am zweiten Teil ließ die Kraft nach und über kurze Strecken sowie in der Nähe der Jochhöhe mußte jedoch geschoben werden, da mittlerweile gut über 1.200 m Aufstieg zurückgelegt wurde.

Am Weg zum Joch, etwa 200 m davor, bietet ich nochmals eine wunderbare Aussicht zwischen den Fichten auf den Talkessel, das Spieljoch mit den Liftanlagen und den zerrissenen Bergstock des Metzenjochs.

Am Bergrücken links in Blickrichtung, am Arzjoch, über dies einst das Erz von der Talgegenseite nach Kleinboden gebracht wurde, liegen heute die Liftanlagen Fügen-Spieljoch. Der schöne Ausblick liegt kurz vor der Jochhöhe zur Lackenhütte bietet sich der schöne Blick durch die ausgeschlägerte Waldschneise auf den noch schneebedeckten Talkessel mit der Kaunzalm in der Tiefe.

Häufig auf dem Schotterweg zum Bergrücken, vor allem bei den Aufschüttungen zur Wegverbreiterung sieht der aufmerksame Betrachter türkis schimmernden Schotter. Es handelt sich dabei um Malachitkristalle, die auf eine Kupfervererzung des dolomitischen Bergkammes hinweisen, wobei der Schotter in der Gegend gebrochen wurde und es sich nicht direkt um örtlichen Hangschutt handelt.

Bald wird unter angenehmer Steigung die Lackenhütte erreicht wobei nach mittlerweile 1.200 Hm auf den letzten Metern die Steigung zum Schieben verleitet und eine Pause für den wunderbaren Blick auf das Öxltal mit dem Metzenjoch gerade richtig kommt.

An der Lackenhütte scheiden sich die Wege auf Gallzein hinab, auf das Durrajoch und, sehr interessant für eine Rundwanderung auf dem Bergrücken zum Samjoch, in Richtung der ehemaligen Bergbaue Schwader.

Der Blick nach Norden besticht ebenfalls, quer über das Inntal sieht man tief in das Achental hinein mit dem blau schimmernden, flach abfallenden Ufer des Achensees. Links davon ragen die östlichen Rücken des Karwendels auf, rechts davon der Gebirgsstock des Rofan mit seinen schroffen Wänden.

Ausblick von der Lackenhütte in den Norden; Jenbach in der Tiefe, das azurblaue Wasser es Achensees auf der oberen Talstufe

Knapp nach der Lackenhütte am Schotterweg nordseitig hinab gibt es für jene, die zu Fuß unterwegs sind, einen Wanderweg in Richtung Obertroi, der vor dem Weiler auf einen Forstweg übergeht und mit dem die lange Strecke mit dem Radl dorthin signifikant abgekürzt werden kann.

Der Schotterweg hinab bis zum Schwader Eisenstein, dem ehemaligen Bergbaubetrieb mit dem renovierten ehemaligen „Berghaus“, bei der Abfahrt etwas unterhalb des Weges gut zu sehen, ist mit grobem Schotter übersät recht steinig und rumplig. Dieser Abschnitt erscheint bei der Befahrung in die Gegenrichtung jedenfalls als Schiebestrecke.

Über den mit Stollen und Gewinnungsstrecken durchzogenen Berghang (Neufunder Revier, südlich des Weges etwa 100 – 150 m oberhalb des Berghauses) führt die Route hinab bis zu einer Weggabelung, bei der eine spitze Wendung zu einem Schranken notwendig ist, will man über Hochgallzein nach Obertroi und weiter nach gelangen, welche Route hier beschrieben wird. Geradeaus weiter gefahren wird Kogelmoos und Schwaz erreicht.

In Richtung Obertroi werden ab dort nochmals etwa 100 Hm Steigung in zwei kurzen und einem längeren Abschnitt auf den Sattel beim Blutskopf fällig, jedoch mit genügend abwärts geneigten Erholungsstrecken dazwischen. Auf dieser Flachstrecke fanden Holzarbeiten statt, die aber leicht passierbar waren.

Einmal noch öffnet sich der Blick auf das Gelände der Schwaderalm mit dem unscheinbaren Erzvorkommen im Hang links im Bild. Der Grat hinter der Schwaderalm trägt den Gratzenkopf und kann in einer phantastischen Rundwanderung vom Zintberg aus über das Kellerjoch begangen werden.

An der Wegkreuzung nach dem Blutskopf führt die Schotterstraße über einen kurzen Abschnitt mit felsigem Dolomitgelände über mehrere Weggabelungen von Stichwegen und einer Spitzkehre hinab bis zur obersten Wiese von Hochgallzein.

Schwaderalm im Hintergrund, rechts das ehem. Berghaus des Schwader Eisensteins, rechts unten der Forstweg nach der Spitzkehre

Nach dieser wird über eine weitere Serpentine im Wald die Asphaltstraße erreicht, der rechts, in Richtung Obertroi, gefolgt und damit die letzte Steigung bewältigt wird. Noch im Wald wird nach der Überquerung des Schlierbaches der Hochpunkt der letzten Steigung erreicht.

Unmittelbar nach einer Kreuzung endet der Wald und die schönen Wiesen von Obertroi öffnen sich dem Betrachter. Im Weiler befindet sich die Lengauer Kapelle, ebenso wie die am Aufstieg über den Schlitterberg angetroffene Margreiter Kapelle, eine Hofkapelle, um für den Sonntagskirchgang den weiten Weg ins Tal zur Dorfkirche zu sparen, meist erbaut nach tragischen Schicksaalschlägen in der bäuerlichen Familie deren Namens sie trägt und von jener erbaut.

Von Obertroi hinab schlängelt sich die Asphaltstraße durch Grabeneinschnitte und Waldpassagen mit einem schönen Blick auf die Kirche der Landwirtschaftsschule Heiliger Sebastian. Der Rest der Strecke führt durch den Wald hinab bis zum oberen Ende des Ortsteils Maurach. Man hält sich hier rechts und kann der Beschilderung „Mariahilfkapelle“ folgen, die eine kleine Abkürzung zur Hauptstraße zurück zum Parkplatz darstellt. Parkplätze gibt es übrigens am Wochenende genug in Rotholz bzw. um die Lehranstalt herum.

Der Autor hat mit dem Radl für die Rundtour 5:50 Stunden benötigt, wobei mit M. Brettfall, dem kleinen Umweg am Schlitterberg und Pausen gut 45 min includiert sind und auch der letzte Kilometer zur Kaunzalm durch den Windwurf berücksichtigt werden muß.

Somit könnte die Strecke mit dem Radl noch schneller bewältigt werden, mit dem Stromradl ohnehin. Die Strecke beträgt 28 km und die Uhr zeichnete eine Höhendistanz von 1.435 m auf.

Öxltalrunde Teil Süd mit der Auffahrt auf die Gegenseite zur Lackenhütte und Abfahrt über Hochgallzein und Obertroi nach Rotholz

Wer die Runde als Wanderrunde absolvieren möchte kann durch die oben erwähnten Abkürzungen über Steige Weg einsparen, die erforderliche Marschzeit (ohne Pausen) kann hier nur als Tourenplanung über Outdooractive mit 7:30 angegeben werden, wobei der versierte Wanderer vor allem im Abstieg zeitlich und streckenmäßig die Serpentinen der Schotterstraße durch weglose Abkürzungen im Wald signifikant verkürzen kann. Mit etwa 1.200 Hm gem. Planung in Outdooractive fallen um 200 Hm weniger als bei der Radltour an.

Mils, 01.05.2024

1 Peter Gstrein 2009: Der Tiroler Bergbau im 16. Jahrhundert

- Aufstieg auf der Öxltalstraße entlang von Dolomitfelsen

- eindrucksvolle Formationen vor Maria Brettfall

- Rückblick auf Rotholz

- schöne Ansicht auf das Rofan talgegenüber

- Unterinntal vom Brettfallkopf aus gesehen

- Straß und der Reither Kogel vom Brettfallkopf

- Wallfahrtskirche Maria Brettfall

- exakte Sonnenuhr, die keine Sommerzeit kennt

- Hoffnung für den Wallfahrer über der Türfirste

- Mittelschiff Maria Brettfall

- Das Wallfahrtskirchlein von der Aussichtsplattform gegen den Berg gesehen

- kunstvolle Verbindungen am Stadel oberhalb der Kirche

- Bauer und Ochs sind die Motive

- die Akelei säumt den Weg hinauf zur Öxltalstraße

- herrlicher Blick über den Schlitterberg ins Zillertal; rechts die Margreiterkapelle

- Margreiterhof gegen Reither Kopf

- ein gewaltiger Kirschbaum oberhalb des Martellerhofs

- erste Kaskade im Öxlbach nach der kurzen Schlucht

- Windwurf des Herbstes und Winters vor der Kaunzalm

- große Schäden sind zu verzeichnen

- ziehen sich über eine lange Strecke

- im Gelände der Kaunzalm

- kurz vor der Kaunzalm

- Kaunzalm im Öxltal

- Idylle im Talkessel des Öxltals umrahmt vom Metzenjoch und seinen Kammausläufern

- Blick auf den neuen Stall der Kaunzalm

- Talkessel im Öxltal mit Metzenjoch

- Blick auf die Gegenseite der Kaunzalm mit der Fortsetzung der Runde und dem Ansatz der ehemaligen Bergbaue (Halden); links im Bild der Wanderweg zur Lackenhütte

- Blick auf den Sattel am Gegenhang mit der Lackenhütte

- bereits am Tiefpunkt des Schotterwegs zur Lackenhütte mit Aussicht zum Arzjoch

- Malachitoxidationen auf Dolomitschotter

- einmal mehr der wunderschöne Talkessel mit der Kaunzalm

- Ausblick von der Lackenhütte in den Norden; Jenbach in der Tiefe, das azurblaue Wasser es Achensees auf der oberen Talstufe

- Rückblick auf die Wegkreuzung vor der Lackenhütte

- Abfahrt von der Lackenhütte ins Inntal; rechts beim Schild zweigt der Wandersteig ab.

- Blick ins Inntal von einer ausgeschlägerten Schneise

- Schwaderalm im kleinen Kessel unterhalb des Gratzenkopfs

- Schnitt durch das Neufunder Bergrevier mit Blick nach Westen (1868)

- die Spitzkehre führt über Hochgallzein nach Obertroi, es gilt sie nicht zu versäumen

- Blick über die Flachstrecke auf den Blutskopf

- schöne einsame Forstwege ziehen sich durch den breiten Einschnitt des Schwaderbachs

- Schwaderalm im Hintergrund, rechts das ehem. Berghaus des Schwader Eisensteins, rechts unten der Forstweg nach der Spitzkehre

- Ende der Flachstrecke bzw. des längeren Teils des Aufstiegs auf der Abfahrt

- felsiger Abschnitt auf der Abfahrt nach Hochgallzein

- letzter Hochpunkt vor Obertroi

- Idylle im Weiler Obertroi

- herrlicher Blick auf das Rofan und das Achental

- Margreiterkapelle in Obertroi

- über schöne Einschnitte zurück nach Rotholz

- letzter Blick in Inntal mit der Kirche Hl. Sebastian in Rotholz

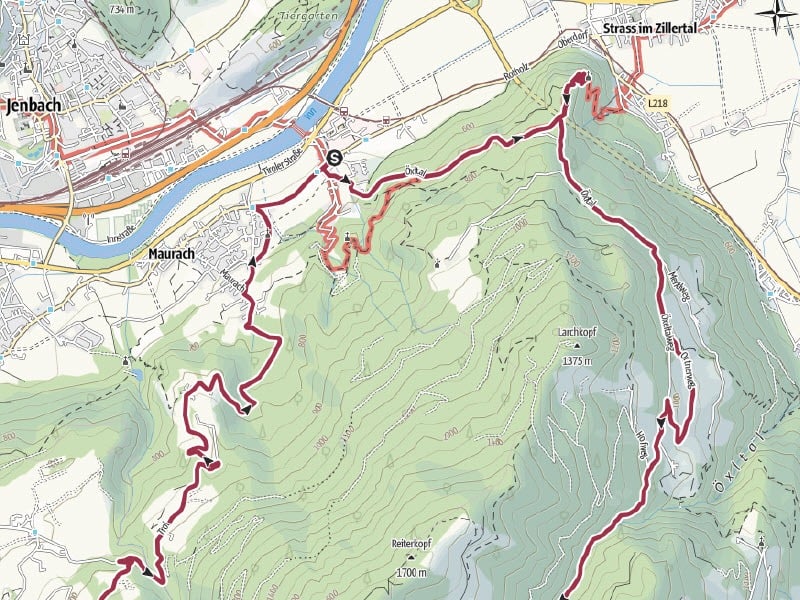

- Öxltalrunde Teil Nord von Rotholz über Maria Brettfall ins Öxltal

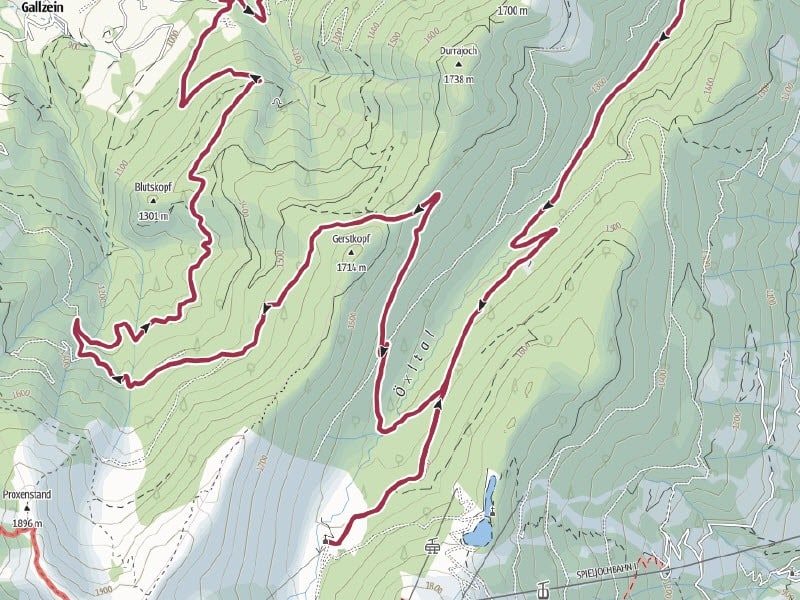

- Öxltalrunde Teil Süd mit der Auffahrt auf die Gegenseite zur Lackenhütte und Abfahrt über Hochgallzein und Obertroi nach Rotholz

- Öxltalrunde Teil Süd als Wanderstrecke; direkt von der Kaunzalm kann auf die Gegenseite aufgestiegen werden; nach der Lackenhütte erfolgt der Abstieg über den Geistgraben nach Obertroi