Die Randlage des Schwarzhorns macht einen kaum zu übertreffenden Blick in die Stubaier möglich. Im Winkel von fast genau 180° – von Rietzer Grießkogel, über die mächtigen zentralen Stubaier Gipfel hinweg, bis zum Habicht und den knapp dahinter liegenden Tribulaunen – kann vom Schwarzhorn au eine wahrlich grandiose Aussicht bewundert werden. Es wird wenige Plätze im Stubai mit einem solch umfassenden Einblick auf das Gesamtgebirge geben – deshalb haben wir ein paar Bilder mit Gipfelbeschriftungen angefertigt.

Der Aufstieg folgt einem bezeichneten Steig durch das Senderstal auf das Sendersjöchl mit Fortsetzung bis zum Gipfel.

Ab der Kemater Alm führt zunächst ein Karrenweg über etwa 3,5 km bis zum hintersten Talboden des Senderstales, bevor er an einer Jagdhütte endet. Dort beginnt der Steig, der sich zunächst noch etwas weiter am Talboden hinzieht bevor er in die Westflanke des Gamskogels führt.

Über eine Passage von Blockwerk zieht der Steig nun etwas oberhalb des Talbodens (Wegweiser), sich südwestwärts wendend, den Hang querend unterhalb der Schrofen vom Grat herab weiter taleinwärts.

Am Ende der Hangquerung werden die letzten etwa 100 Hm auf das Sendersjöchl im Schrofengelände in Spitzkehren zurückgelegt. Der Aufstieg bis dorthin dauert in etwa ein dreiviertel Stunden und bis zum Gipfel braucht man noch etwa eine knappe Stunde.

An Sendersjöchl wir erstmals die Aussicht deutlich, vor allem in die südlichen Stubaier, deren mächtiger Vertreter Habicht etwas südöstlich gegenüber steht. Verblüffend nahe erscheint die Alm in den Oberberger Mähdern auf 1.800 m beim Tiefblick unterhalb des Joches.

Ein Zwischenziel am Grat zum Schwarzhorn stellt die Marchsäule dar, ein vom Senderstal hoch aufragender Gratkopf, der von weit außen recht imposant aussieht und mit dem eigentlichen Ziel Verwechslung finden könnte.

Gleich am Grat weiter erspart man sich etwa 10 m Abstieg am Weg zur Seducker Hochalm um von dort wieder Richtung Marchsäule aufzusteigen.

Die Marchsäule auf 2.589 m wird über den steiler werdenden Steig in 15min erreicht. Von dort hat man einen schönen Blick in das Senderstal und den bisherigen Anstieg. Das schlichte Holzkreuz ist in die Jahre gekommen, ein Gipfelbuch gibt es nicht.

Etwa 40m oberhalb der Marchsäule beginnt der typische Gratkamm im Kristallin. Im Fall des Grates zum Schwarzhorn handelt es sich um Gneise und Glimmerschiefer. Unter typisch versteht der Autor die topographische Erscheinung als loses Blockwerk an den flachen Gratstellen und dem festeren Verbund in den steileren Flanken.

Der verbleibende Aufstieg von der Marchsäule am Gratkamm zum Schwarzhorn beträgt 220Hm und etwa einen Kilometer Länge. Hieraus ist alleine schon die recht flache mittlere Steigung abzulesen, wenn auch der Grat flache uns steile Passagen aufweist.

Man möchte meinen, daß diese kurze Strecke rasch begangen werden kann, jedoch hält das Blockwerk im Mittelteil des Aufstiegs die Geschwindigkeit in Grenzen und man rechne mit einer Dreiviertelstunde bis zum Gipfelkreuz.

Das Kalkül, daß im Herbst der Grat selbst in der großen Höhe von über 2.600 m noch schneefrei sein müßte ging auf. Der Aufstieg erfolgte großteils ohne tiefen Schnee betreten zu müssen und teilweise auf der Südseite ausschließlich auf Fels.

An Kletterei entbehrt das Schwarzhorn fast gänzlich. Es gibt einige wenige Passagen am Gipfelaufbau an denen die Hände zum sicheren Übersteigen von Felsspitzen benützt werden, jedoch sind diese so harmlos, daß dies sogar mit den Stöcken in der Hand möglich ist. Weiters gibt es auch kaum ausgesetzte Stellen am Grat.

Ein kleines Holz-Gipfelkreuz ziert den unspektakulären Gipfel des Schwarzhorns, das Gipfelbuch erlitt leider Feuchtigkeitsschäden und befindet sich durch Schimmel, aber auch mechanisch in weitgehend zerstörtem Zustand. Trotzdem läßt sich anhand der ältesten Einträge erkennen, daß dem Schwarzhorn wenige Besuche pro Jahr zuteil werden, die noch leserlichen Einträge sind aus 2009 und das Buch ist bei weitem noch nicht vollgeschrieben.

Dem Schwarzhorn ist im Norden der Gipfel der Schwarzen Wand vorgelagert. Er ist um 32 m niedriger und trägt ein Gipfelkreuz, obwohl er nicht durch einen offiziellen Steig erreichbar ist. Die Motivation dort ein Gipfelkreuz zu errichten ist aber klar – vom Tal aus besticht der Gipfel durch seinen formschönen Aufbau.

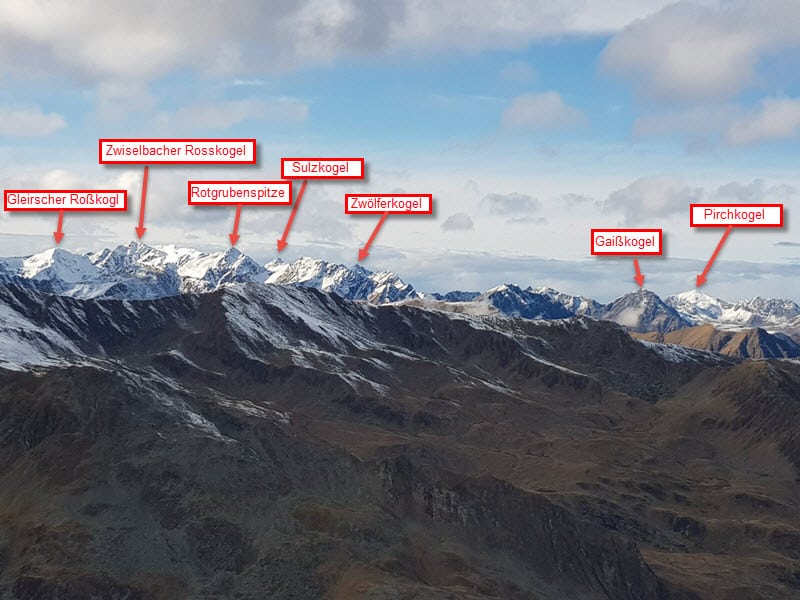

Die Gipfelschau in die mittlerweile überwiegend in Weiß gehüllten Stubaier beginnt im Nordwesten mit dem sehr markanten Rietzer Grießkogel und den Pirchkogel in den Nördlichen Sellrainern.

Sie leitet über in die Südlichen Sellrainer Berge mit Sulzkogel und Gleirscher Roßkogel.

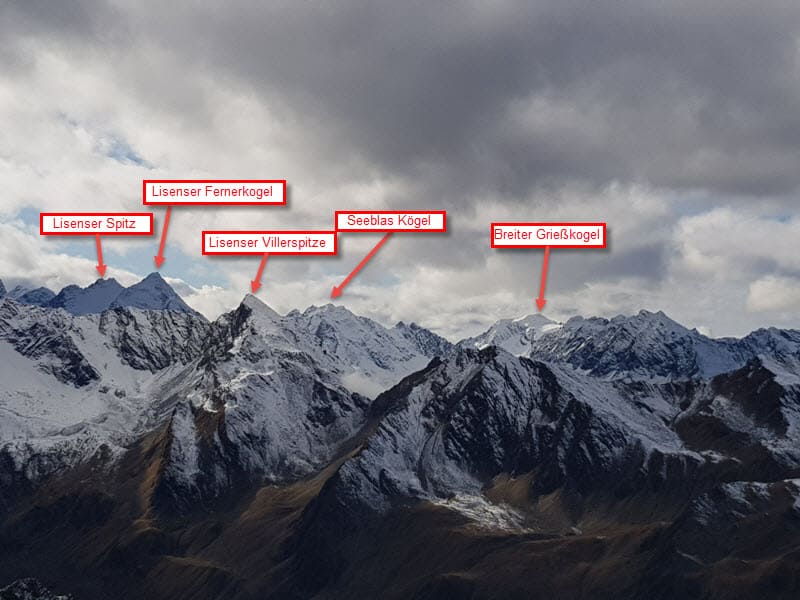

Im zentralen Teil ziemlich im Westen des Schwarzhorns finden sich Gleirscher Fernerkogel, Breiter Grießkogel, Lisenser Fernerkogel,

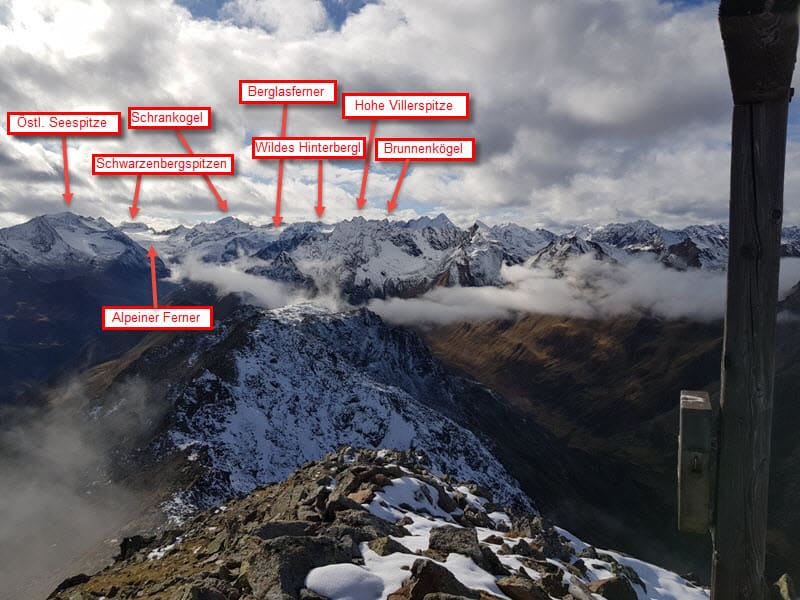

die Villerspitzen im Vordergrund, die Brunnenkögel, der Schrankogel, die Schwarzenbergspitzen, die Seespitzen, die die Ruderhofspitze verdecken und die Knotenspitzen.

Hinter den Alpeiner Bergen im Vordergrund lugen Wilder Pfaff, Wilder Freiger und am Ende der Alpeiner Bergkette die Wetterspitzen und die Feuersteine hervor.

Den Abschluß der Dreitausender im Süden bilden Habicht im Vordergrund und die Tribulaune, die gerade noch an seiner Westflanke zu sehen sind – ein umfassendes Panorama.

Aber auch der Blick nach Südosten zu den Tuxern und Zillertalern sowie nach Osten in die Kalkkögel und auch nach Norden ins Wetterstein und Karwendelgebirge bietet ein umwerfendes Szenario das zum Verweilen einlädt.

Für den Rückweg empfiehlt sich die Tour als Rundtour auszudehnen und am Sendersjöchl die Richtung zum Seejöchl einzuschlagen. Für die etwa 100 Hm mehr Aufstieg auf dieser Strecke entschädigen die Kalkkögel reichlich.

Am Seejöchl überschreitet man außerdem die Grenze von Kristallin der Stubaier Alpen zum Kalkdolomit des Brennermesozoikums mehrfach und kann die unterschiedlichen Gesteine in ihrer Grenzlinie bis weit hinab zur Adolf Pichler Hütte bestaunen.

Der Steig führt meist an der Grenze der Gesteine dahin und zum Abschluß der Tour erscheinen die Kalkkögel in unverwechselbares dunkelgelbes Herbstlicht getaucht.

In Summe beträgt der Aufstieg somit 1.250 Hm und der Zeitbedarf mit Pausen und einem 45 minütigem Gipfelaufenthalt gut sechs Stunden für 16 km Strecke.

Mils, 02.11.2019

- Aufstieg durch das Senderstal, das Sendersjöchl und die Marchsäule bereits sichtbar

- im hintersten Senderstal bereits aufgestiegen in die Flanke des Gamsjoches

- Marchsäule und Schwarzhorn auf der gegenüberliegenden Talseite

- Hangquerung zum Sendersjöchl

- Schafkogel gegenüberliegend

- Schaflegerkogel und Kreuzjöchl

- Gipfelkreuz der Marchsäule durch Nebel

- am Sendersjöchl ins Senderstal geblickt

- Sendersjöchl Richtung Kalkkögel

- Oberbergtal und Alpeiner Berge

- Habicht im Süden

- Steig zur Marchsäule

- Blick Richtung Gamskogel (späterer Abstieg)

- Senderstal von der Marchsäule aus

- weiterer Aufstieg zum Schwarzhorn

- Gipfelkreuz Marchsäule, 2.598 m

- Kamm zum Schwarzhorn

- Blick nach Nordosten, Kalkkögel und Karwendel

- Blick nach Osten, Kalkkögel und Serleskamm

- Stubaier Gipfel Südwest

- Stubaier Gipfel Südwest mit Bezeichnungen

- Kammhöhe zum Schwarzhorn

- Stubaier Gipfel Westsüdwest

- Stubaier Gipfel Westsüdwest

- Gipfel Schwarzhorn, 2.812 m

- Fotschertal mit Potsdamerhütte

- Stubaier Gipfel West

- Stubaier Gipfel West I mit Bezeichnungen

- Stubaier Gipfel West

- Stubaier Gipfel West II mit Bezeichnungen

- Stubaier Gipfel Westnordwest

- Stubaier Gipfel Westnordwest mit Bezeichnungen

- Stubaier Gipfel Nordwest mit Bezeichnungen

- Stubaier Gipfel Nordwest

- Blick zum Gipfel Schwarze Wand nach Norden

- Kalkkögel im Osten des Schwarzhorns

- Abstieg und weitere Grattour zum Seejöchl

- Alpeiner Berge

- Habicht und südliche Stubaier mit Wetterspitzen und Feuersteinen rechts hinten

- Blick auf Kalkkögel und ins Karwendel

- Gamskogel und mittlerweile abgedunkeltes Senderstal

- Serleskamm und dahinter die Zillertaler Alpen

- Rückblick auf den Kamm zum Schwarzhorn

- Weg zum Seejöchl – Steinkogel im Vordergrund

- Hoher Burgstall und rechts dahinter der Olperer im Südosten

- Rückblick auf das Schwarzhorn (rechtes Bilddrittel)

- Kalkkögel – Riepenwand und Schlicker Seespitze

- Hoher Burgstall und Serles im Hintergrund links

- See am Seejöchl

- kurz vor dem Seejöchl

- an der geologischen Scheide – von Habicht über Wilder Freiger, Wilder Pfaff bis Zuckerhütl

- Kristallin (links) und Dolomit (rechts) direkt aneinander, dahinter Wetterstein und Karwendel

- Adolf Pichler Hütte in den letzten Sonnenstrahlen

- Kemater Alm

- Rückblick auf die Kalkkögel

- Schwarzhorn Rundtour