Eine leicht erkämpfte Besteigung eines knappen Dreitausenders stellt die anspruchsvolle Schitour auf den Kraxentrager am Ende des Venntales vom Brennerpass aus keineswegs dar. Obwohl in West-Ost-Richtung verlaufend gibt es aufgrund der hohen Einfassung der Aufstiegsroute bis zum Grenzkamm, der über einen etwa knapp 200 Hm messenden Steilhang mit, in Abschnitten, mehr als 40° Hangneigung erstiegen wird, wenig Sonne im Hochwinter und der Föhn kann für harschige, anstrengend zu befahrende Oberflächen sorgen. Meist im Lee des allgegenwärtigen Föhnwindes der Gegend sind die wesentlichen Passagen selbst auf Distanzen von wenigen Metern mit unterschiedlichsten Schneebedingungen ausgestattet, die des Bezwingers entschlossenen Schritts stetig prüfen. Die kratzbürstige Schönheit des Erlebnisses Kraxentrager wird erst nach Verlassen der rauen Talschaft deutlich fassbar.

Sowohl der Höhenunterschied von 1.700 m als auch die Länge des Unternehmens von 8,5 km in archaischer Landschaft stellen keine alltägliche Schitour dar und die Notwendigkeit, aufgrund der Bedingungen zu Beginn der Tour, die Schi zunächst einmal 1,5 km über gut 30 min zu schultern, stellen die Aufnahmeprüfung dar.

Möglicherweise findet man hochwinterliche Bedingungen mit guter Schneedecke im vorderen Venntal vor, die einen Aufstieg ab dem Parkplatz unter Schi zulassen, eher aber hat man es nach langen Schönwetterperioden mit gefrorenen, rutschigen und teilweise feuchten Schmelzoberflächen auf der befahrenen Straße zur Jausenstation Venn zu tun.

Also haben wir zunächst die Schi geschultert, in der Hoffnung nach einer der ersten Wegbiegungen anschnallen zu können. Der Weg präsentierte sich jedoch wie oben beschrieben und somit wurde der gesamte Anmarsch zu den Gehöften, die heute lediglich die wunderbar urigen Holzschindeldächer eingebüßt haben, zur Tragestrecke.

Allerdings entkamen wir zum Ausgleich für den erschwerten Anmarsch gleich nach den ersten Wegbiegungen dem am Brenner meist unangenehmen Jochwind und dem allgegenwärtigen Verkehrslärm.

Beim „Gasthaus Strickner“, wie die Vennhöfe früher genannt wurden, legten wir nach 1,6 km und gute 100 Hm Anmarsch nach Überschreitung der kleinen Brücke über den Vennbach die Schi an und stiegen, nach der erster Flachstrecke auf der rechten Talseite in den Wald auf.

Auf 1.530 m werden die letzten Almgebäude im Talgrund erreicht, vor denen sich ein Talkessel mit beeindruckender Steilstufe auf die Hochebene im Talverlauf entgegenstellt. Diese Steilstufe stellt die rassige Variante der Abfahrt vom Hochplateau in das äußere Venntal dar.

Durch die Holzgebäude hindurch führt der Sommerweg in den steilen Nadelmischwald, der sich weiter oben durch alte und knorrige Lärchen auszeichnet. Der Anstieg erwies sich aufgrund der Steilheit an mehrfachen Passagen fordernd und selbst im Wald kommt man im oberen Teil nicht ohne Spitzkehren aus. Bis zur Verflachung der Steilstufe auf gut 1.900 m gilt es 400 Hm zurückzulegen. Im Blockwerk knapp an der Verflachung findet man des Sommers die Antonienquelle, die im Winter rechts der Aufstiegsspur verbleibt.

Gegen Ende des Waldstückes, wo vereinzelte junge Lärchen den steilen Hang säumen waren zwei kurze Lawinenstriche zu queren, die durch Abgänge der unweit höher liegenden Felsen gebildet werden und die wir einzeln passierten.

Am Ende des Baumbestandes tritt man in die weiten Flächen der Venner Alm ein und per Ende Februar stellt diese Höhe (~1.950 m) den ersten Kontakt mit der zögerlich über den Sattel der Taleinfassung zwischen Wildseespitze und Friedrichshöhe aufsteigt, jedoch selbst um 9 Uhr vormittags keine signifikante Höhe erreicht.

Über glazial geprägtes Gelände des Venner Ferners erfolgt der Aufstieg durch die Hochfläche nahezu wahllos in Richtung auf den bereits gut sichtbaren Steilhang unterhalb des Gipfels zu. Der Kraxentrager erscheint im Aufstieg von der Hochfläche aus betrachtet nicht sonderlich steil aus, was sich jedoch mit dem Näherkommen stetig ändert.

Mittlerweile hatte sich der Südföhn kräftig entwickelt, und um ihm ein wenig zu entkommen wählten wir unsere Route nicht im Mittelteil des Beckens im Talschluss, sondern weiter oben, in der Meinung unterhalb des Grenzgrates etwas Deckung zu finden. Diese Taktik war nicht von Erfolg gekrönt, denn was wir dort vorfanden war zwar der von unten sichtbare Schatten, aber keine Windstille.

So querten wir – nicht minder steil aufsteigend – unterhalb der Steilflächen zum Grat bis in den großen Kessel unterhalb der Steilflanke des Westhanges, von dem in Spitzkehren zum Kraxentrager aufgestiegen wird. Die letzte Rippe bescherte uns dann noch etwa 20 m Höhenverlust, um eine Mulde zu durchqueren, an die die Steilflanke ansetzt.

Bisher stellten wir eine oberflächlich meist feste Schneedecke fest, mit wenig wünschenswerten pulverig grießigen Einwehungen darunter, die keinen Verbund erkennen ließen. Im Lee der Bergkette, und völlig abgeschnitten von jeglicher Sonneneinstrahlung, aber auch selten anders zu erwarten.

Zu Beginn der Steilflanke legten wir sicherheitshalber die Harscheisen auf und bewegten uns im unteren Teil der Flanke ohne jeglichen Erfolg derselben vorwärts. Jeder Schritt in diesem Schattenteil war zu prüfen und kostete übliche Steiggeschwindigkeit.

Mit dem Wechsel in den besonnten Teil des Hanges änderte sich die Schneeoberfläche zum Besseren, indem die gepresste Oberfläche härter und stärker wurde und nur mehr abschnittsweise der grießige verbundarme Schnee in sozusagen Schneisen auftrat.

Ab der Mitte im Steilhang erreichten wir über kurze, exponierte Stellen vereiste Oberflächen, deren Begehung im Steigen ohne Harscheisen nicht möglich gewesen wäre und in denen die Montage der Harscheisen in einer nicht wünschenswerten Geländeneigung stattfinden hätte müssen. Somit hat die Vorahnung einmal erneut Bestätigung erfahren, rechtzeitig die Ausrüstung zu verwenden, die hinauf geschleppt wurde. Ohne Harscheisen kann der Aufstieg durch den Steilhang definitiv nicht empfohlen werden.

Die Schneebedingungen in dieser immerhin 200 Hm messenden Wand sind zu unterschiedlich, um von unten auf den gesamten Aufstieg schließen zu können und allein die leeseitige Lage mit Schatten-, Licht- und Einstrahlungsunterschieden muß klar machen, daß man sich auf vielfältige Schneebedingungen einzustellen hat.

Eine alte Spur vom Sumpfschartl herüber, wobei sie bei den vorherrschenden Windbedingungen auch ohne weiteres kaum einen Tag alt sein hätte können, tat gute Dienste, indem sie eine gewisse Verfestigung in den weichen Abschnitten zeigte und somit unser beider Spur die Nachkommenden erfreute, die durch die Verfestigung einen wesentlich rascheren Aufstieg unternehmen konnten.

Bei so mancher Spitzkehre erleichterte das Stockteller den Kehr-Schritt durch Heraufziehen des Schiendes, um den richtigen Steigwinkel einzustellen. Diese unerlaubte Hilfstechnik wendet der Verfasser immer dann an, wenn die Hangneigung so richtig zur Sache geht und extreme Gymnastik den alten Sehnen und Bändern zugunsten angenehmen Steiggefühls erspart bleiben soll.

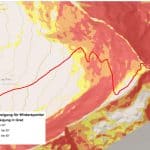

Im Bereich der aperen Schrofen wagten wir auf einem schmalen flacheren Podest ein paar Eindrücke abzulichten und selbst wenn Fotos die Neigungsverhältnisse immer flacher vermitteln als sie tatsächlich vorherrschen, können sie erahnt werden. Dieser Hang ist lediglich bei der untersten Lawinenwarnstufe für eine Begehung geeignet und nach sorgfältigem Ermessen vor Ort.

phantastische Aussicht in des Landes Süden – im linken Bilddrittel die Grabspitze und die Wilde Kreuzspitze

Fast 40 min hat uns das Abenteuer bis auf den langgezogenen Rundrücken unterhalb des Gipfels gekostet und die Freude bei einer Verschnaufpause war groß, einen ersten sagenhaften Blick auf den Kreuzspitzkamm und die Zillertaler Riesen im südlichen Landesteil zu werfen.

Der lästige Föhn frischte im Gegensatz zur geschützten Lage in der steilen Wand am offenen Bergrücken wieder auf und erreichte uns in Böen mit kurzen, manchmal fast windstillen Pausen.

In einer Viertelstunde war der Kraxentrager vom Rücken aus bestiegen, die letzten Meter auf das kleine Gipfelplätzchen ohne Schi, die an einer flacheren Stelle deponiert wurden in der auch die kurze Gipfelrast erfolgte. Eine richtig windgeschützte Stelle gibt es am Kraxentrager leider nicht. Die ersten am Gipfel waren wir nicht, denn als wir den Steilhang betraten konnten wir eine Gruppe erkennen, die vom Pfitschertal aufstieg und zweifellos einen tollen Aufstieg unter Sonnenbestrahlung hatte (Schitour vom Gh. Pfitscherhof vor Pfitsch).

Der Kraxentrager wartet mit einer ungeahnt umfassenden Sicht in den Südwesten auf. Die Cima Presanella und Brenta in 113 bzw. 106 km Entfernung war an diesem Tag eindrucksvoll möglich. Der höchste sichtbare Gipfel der Ortler, Königsspitze und Monte Cevedale in kaum kürzerer Entfernung konnten an diesem Tag über und weit vom Wolfendorn ebenfalls gut erkannt werden.

Näher, und aus toller Perspektive von einem Punkt, der trotzdem weit entfernt ist, sind die südlichen Ötztaler Alpen in 50 bis 70 km Entfernung zu bestaunen. Vom südlichsten Abschnitt Nordtirols, der Achse Hochwilde – Similaun – Weißkugel bis zur Wildspitze sind zig Gipfel auszumachen.

Im Westen schließlich, im Abstand von 20 bis 35 km Entfernung, ragen die Stubaier Dreitausender auf und auch dieser, sonst vertraute Anblick der Stubaier bietet neue, interessante Perspektiven, die man bei der Normalanreise durch das Stubaital nicht mitnehmen kann.

Steht man am Sumpfschartl, so kann möchte man gar nicht glauben welchen Zugewinn an Sicht man von dem 330 m höheren Kraxentrager genießt.

Über den schneidigen Grat im Osten könnte im Sommer der Übergang zum Kluppen erfolgen, der im Winter eine phantastische Schitour darstellt, die nicht frequent begangen wird.

scharfer Grat zum bärigen Gipfel des Kluppen (dunkler Spitze in Bildmitte); im Hintergrund (linkes Bilddrittel) Sagwandspitze und der mächtige Schrammacher

Dem Föhn zum Trotz rasteten wir mit dem wunderbaren Blick ein halbe Stunde am Gipfel.

Gratrücken auf den Kraxentrager von der Landshuter Hütte

Gratrücken auf den Kraxentrager von der Landshuter Hütte

Die Abfahrt über den Steilhang unternahmen wir im oberen Teil entlang der Aufstiegsspur, die aperen Schrofen Nordost in den freien Hang querend.

Von dort lag uns der Hang zu Füßen bis hinab in die flache Talkesselmulde unterhalb des Sumpfschartls.

Die schwierigen Schneeverhältnisse und auch die Hangneigung forderten konzentrierte Schwünge und verlangten uns einiges an Kraft ab, insgesamt aber empfanden wir die Abfahrt über den tollen Hang als bäriges Erlebnis.

Über den lange flacheren Teil der Abfahrt über den einstigen Venner Ferner hinaus herrschten recht unterschiedliche Schneeverhältnisse, je nach Sonneneinstrahlung verhärtet und schwer zu drehen, oder weicher und wechselhaft. Weiter unten überwog eine harte Kruste bis zur Beginn der Steilstufe.

Mangels Spuren unterließen wir es die Steilstufe zu befahren, da sie von oben auch nicht einsehbar war.

Anstelle dieser Abfahrt querten wir zum Aufstieg durch den Wald und nahmen diese Route unter Beobachtung des Geländes über die Steilstufe, das von dort und von unten, von den letzten Almgebäuden aus, klar studiert werden konnte, um bei der nächsten Begehung in Angriff genommen zu werden.

Bei der Abfahrt durch den Wald herrschten teilweise prachtvoll weiche Schneeverhältnisse, da dort nie Sonne zukommt. Auf den Freiflächen, in der Tiefe des Venntales herrschten wieder Oberflächenkrusten bis zum Ende der Abfahrt an den Vennhöfen.

Insgesamt benötigten wir für die bärige Schitour 7:10 Stunden incl. Pausen. Der Anstieg beträgt 1.660 m und die Streckenlänge etwa 8,5 km.

Mils, 21.02.2021

- Start am kleinen Parkplatz links nach der Bahnunterführung; rechts nach der Unterführung befindet sich der große Parkplatz

- bis zu den Vennhöfen mit geschulterten Schi

- kurz vor den Vennhöfen

- Beginn des Aufstiegs mit Schi

- an den Vennhöfen, ehemals Gasthof Strickner

- die letzten Almgebäude vor der Waldstrecke

- mitten in der steilen Waldstrecke

- Rückblick auf das tiefe Venntal

- steile Aufstiege im oberen Teil des Waldes

- kurz vor dem Ende der Steilstufe

- Rückblick auf den Waldaufstieg

- nach der Steilstufe geht es flacher weiter

- mit ein bisschen Sonne

- Anstiegsroute über schön kupiertes Gelände, auf den ehemaligen Gletscher zu

- bäriger Rückblick

- windbeeinflusste Schneeoberflächen ab der Steilstufe bis zum Gipfel

- das Ziel bereits deutlich im Visier, trotzdem hielten wir uns eher rechts am Sommerweg

- Rückblick auf den Mittelteil der Tour

- je näher zum Joch desto stärker der Föhn

- Rückblick auf eine flachere Stelle vor dem Bogen zum Talkessel

- unter die Gratabhänge um dem Winde zu entgehen

- Rechts die Wildseespitze

- querender Aufstieg unter halb des Gratkamms

- Saxalmwand und Sumpfschartl im Nordosten gegenüber; die unteren schwarzen Felsen bestehen aus Amphibolit, die helle oberste Lage darüber Kalkmarmor der Saxalmwand

- ordentliche Anstiege auch bei der Querung

- ein großer Block zwingt zur Entscheidung

- Rückblick auf die Wildseespitze

- Tiefblick auf den ehemaligen Venner Ferner

- gegen Ende der Querung

- Licht und Schatten am Venner Ferner – Bildmitte Hintergrund das Sumpfschartl

- der Steilaufstieg zum Gratrücken unterhalb des Kraxentragers beginnt

- Blick nach oben am Beginn des Westhangs zum Kraxentrager

- ohne Harscheisen keine Chance

- gegen Ende der oberen Querung zum Gratrücken

- der Hang im Überblick; die Querung auf den Gratrücken erfolgte durch die Schrofen

- nahe dem Gratrücken zum Kraxentrager

- phantastische Aussicht in des Landes Süden – im linken Bilddrittel die Grabspitze und die Wilde Kreuzspitze

- Anmarsch zum Gipfelkreuz am Kraxentrager

- Herwig am Gipfel des Kraxentragers

- Kraxentrager, 2.998 m

- scharfer Grat zum bärigen Gipfel des Kluppen (dunkler Spitze in Bildmitte); im Hintergrund (linkes Bilddrittel) Sagwandspitze und der mächtige Schrammacher

- Blick auf die höchsten Zillertaler Gipfel Großer Möseler, Hochfeiler und Hochferner

- im Pfitschertal gegenüber tolle Tourenziele: Rotes Beil, Felbespitze und Grabspitze

- Sicht bis weit in die Dolomiten

- Pfitschertal Richtung Sterzing mit gewaltiger Kulisse dahinter

- in Bildmitte der Wolfendorn mit phantastischer Fernsicht

- Aussicht auf die Stubaier Alpen

- links Stubaier, rechts Tuxer und im Hintergrund Karwendel

- zentrale Tuxer Alpen, in der Tiefe das Valsertal

- ein Rastplatzl unterhalb des Gipfelkreuzes gefunden, allerdings nicht windgeschützt

- Gratrücken auf den Kraxentrager von der Landshuter Hütte

- bäriges Gipfelkreuz auf dem herrlichen Granitgneis Gipfel

- umwerfende Fernsicht vom Kraxentrager mit Gipfeln

- beeindruckende Sicht bis zur Cima Presanella, Cima Brenta

- Tiefblick auf den ehemaligen Venner Ferner und ins Venntal

- Einfahrt in den Steilhang

- das Abfahrtsgelände durch die Schrofen wählten wir nicht

- im abflachenden Teil unten angelangt

- Rückblick auf den Steilhang zum Kraxentrager

- Rückblick auf die Abfahrt vom Kraxentrager

- auffälliger Sporn des Sumpfschartls

- Steilhang im Zoom mit Abfahrenden

- im herrlich geformten Gelände des früheren Gletschers

- Abfahrt Richtung Aufstieg

- gute Schneeverhältnisse im Schatten einer Rippe

- im weniger windbeeinflussten unteren Teil

- die Kante zur Steilstufe – leider zu wenig Ortskenntnis

- Steilhang vom Wald aus oberer Teil

- Steilhang vom Wald aus unterer Teil

- herrlicher Blick vom Wald ins Venntal

- von der Vennspitze geht eine tosende Nassschneelawine ab

- Waldabfahrt in tief verschneitem Gelände

- Steilstufe im Rückblick

- Steilstufe zum Einprägen

- Ausfahrt im Venntal von den obersten Almgebäuden

- Vennhöfe eines Nachmittags Ende Februar

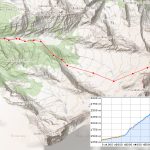

- Kraxentrager Gipfelhang

- Geländeprofil Kraxentrager – gleichzeitig Aufstiegsroute