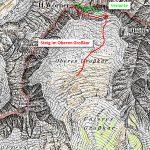

Der imposante Gipfel des Hohen Wörner – oder nur Wörner, wie er auch bezeichnet wird – wird meist von der bayerischen Seite aus am Normalweg in Angriff genommen – eine alternative, einsame Möglichkeit in beeindruckender Landschaft führt jedoch auch über das gewaltige Großkar und die Südflanke zum Gipfel. Der Anmarsch zum Aufstieg aus dem Karwendeltal ist mit 8,5 km ab Scharnitz lang und hierzu empfiehlt sich das Radl.

Am Schotterweg ins Karwendeltal werden die ersten 240 Hm zurückgelegt mit dem Großteil von 160 Hm über 1,5 km gleich zu Beginn ab Scharnitz. Nach dem Hochpunkt (~1.130 m) unterhalb der glatten Felsen von Brunnensteinkopf fällt der Weg auf etwa 2 km um 30 Hm ab, bevor er dann recht gleichmäßig steigend über etwa 4,5 km zum Großen Schafstallboden führt, wo die Bergtour beginnt.

Das Großkar empfängt dessen Bezwinger vom Karwendeltal aus gesehen mit einer wuchtigen Talstufe hinauf zur Karschwelle die, schrofendurchzogen abweisend, das nicht einsehbare Obere Großkar birgt. Ein gewaltiger Blick auf das wahrscheinlich größte Kar im Karwendel. Sichtbar vom Talgrund aus ist dafür jedoch das Ziel, der Hohe Wörner, dessen Sichtlinie mittig über das Untere Großkar angepeilt wird.

Das Radl kann bequem nördlich der Jagdhütte im Wald nach der Rechtskurve des Forstwegs verstaut werden und etwa 100 m entlang des Zaunes gelangt man zu einem schmalen Gatterchen, hinter dem der gut ausgeholzte Steig ins Untere Großkar beginnt.

Nach wenigen Minuten auf Wiesenboden beginnt die Karwaldreise, die vom Steig in großzügigen, eher flach angelegten Serpentinen durchschnitten wird. Verwunderlich dort sind die großen Steinbrocken, deren Lageort man sich zunächst nicht erklären kann, denn das Untere Großkar ist so breit, daß von den Flanken kein junger Bruch bis mittig in das Kar transportiert werden kann. Höchstwahrscheinlich stammen die Brocken von Lawinentransporten winterlicher Abbrüche von weiter oben, oder derselben von den Karflanken.

Schön zu sehen sind die Lagen von alpinem Muschelkalk der Flanken gegen die Schmalstelle im Unteren Großkar hin.

Nach guten 20 Minuten wendet sich der Steig von Serpentinen hin gegen Westen in den Wald oberhalb der Karflanken. Im Wald führt der Steig dann wieder in Serpentinen steil hinauf unterhalb der nächsten Geländestufe. Teilweise ist die Ausprägung der Steigspuren schwach, sodaß vorausgeblickt werden muß, um nicht davon abzukommen.

Noch weit unterhalb des Felsansatzes der Südostrippe der Schönbergspitze teilt sich der dort nicht ganz klare Steig in den Anstieg linkerhand in das Tiefkar und rechter Hand ins Obere Großkar. Die abgehenden Steigspuren ins Tiefkar sing gut zu erkennen, jene ins Obere Großkar weniger gut, weil von einem Hangbruch durchzogen.

Von dort genießt man einen wunderbaren Ausblick in das hintere Karwendeltal und weit über den Hochalmsattel hinaus bis auf die imposante Pyramide des Steinfalk in 13 km Entfernung.

Mit wenig Höhengewinn bzw. –verlust führt die Route durch Latschen hindurch nordöstlich in den Felsansatz der Talstufe zum Oberen Großkar. Die ersten Meter durch den Hangbruch querend sind etwas mühsam, aber nicht prekär zu begehen.

Durch Latschen bzw. an deren unteren Saum entlang wird nach knapp zehn Minuten die Nordwestecke der Talstufe zum Oberen Großkar auf 1.600 m erreicht. Vor dem Beginn der steilen Schrofen muß eine kleine geologische Stufe durchschritten werden, eine etwa 20 bis 30m mächtige Lage von Knollenkalken der Reifling Formation, mit ihrer charakteristischen dünnbankigen, knollig runden Ausprägung.

Man kann sie nicht übersehen, der noch sichtbare Steig führt über eine geneigte Platte entlang der Felswand hinauf.

Ab dieser Höhenstufe begegnet man nur mehr besserem – bis zum Felsansatz des Hohen Wörners – oder schlechterem – in der Südflanke des Hohen Wörners – Wettersteinkalk.

Nach dieser Stufe wird eine kurze Rippe erreicht, die in direkter Linie nach oben verleitet. Verleitet deshalb, denn man übersieht leicht die Richtungsänderung des Steigs nach links, nach Westen, in die Schrofenwand hinein. Möglicherweise ist das dem Verfasser nur passiert, weil er ohne sich orientieren einem Trio folgte, das die Rippe direkt erstieg und unter den Felsen antraf. Ein Phänomen, das einen am Berg oft heimsucht, die rational unbegründete Aufgabe der eigenen Zielstrebigkeit im Sinne des Wortes. Und es war falsch den Vorsteigern zu folgen, wie sich beim Aufstieg durch die Schrofen, die nicht unbedingt leicht zu begehen sind, und beim späteren Abstieg herausstellen sollte.

Das felsige Stück neben einem Einschnitt linkerhand könnte man aber auch als eine Art Schlüsselstelle für die Eignung in der Wörner-Südflanke sehen, es vermittelt schon den Eindruck eines leichten Klettererlebnisses, wie es oben zu bewältigen ist.

Nach dieser Stufe von etwa 100 Hm trifft man den Steig wieder womit spätestens klar wird, daß man ihn verlassen hat. Daß damit aber auch eine gute Wegstrecke abgekürzt wird und die Direttissima für den zügigen Aufstieg nicht unförderlich war realisiert man am Rückweg.

Der nächste Abschnitt führt über ein langes und mühsames Stück Karboden mit mittelsteiler Neigung, bei dem hin und wieder Steinmänner angetroffen werden, wenn es in etwa diagonal erstiegen wird. Bei der Erstbegehung fehlt dazu der Peilpunkt oben, der leider nicht ersichtlich ist. So kann es vorkommen, daß die Stufe zu direkt genommen wird und oben, an der Karschwelle, die Richtung nach Osten eingeschlagen werden muß, so die Route des Verfassers.

Faszinierend erscheint die für Karwendelkare enorme Breitenausdehnung des Großkars. Am Aufstieg beeindrucken immer wieder Blicke auf die umliegenden Gipfel der Nördlichen Karwendelkette, so zur Linken auf Schönberg- und Großkarspitzen, sowie zur Rechten auf die Hochkarspitze mit ihrem auffällig zackigen Südgrat.

Eine gute Stunde mag man für den Aufstieg ab den untersten Schrofen bis zur Karschwelle rechnen und eine weitere Viertelstunde für die Querung bis zum Anstieg auf die Terrasse im Nordosten zwischen Hohem Wörner und Hochkarspitze, wenn der Aufstieg durch das Obere Großkar zu direkt erfolgt. Vom Ostteil im Oberen Großkar bis auf den leichtest zu durchsteigenden Punkt auf die Terrasse fällt eine weitere Viertelstunde an, um die Dimensionen im Großkar zu verdeutlichen.

In der Karmulde treten wunderschöne Erscheinungen von Verkarstung und Dolinen hervor. Den Weg zum Felsansatz der Terrasse bahnt man sich mit Vorausblick und den teilweise richtig platzierten Steinmandln, zuletzt durch Schuttreisen.

Den Durchstieg auf die Terrasse muß man nicht an dessen schuttbeladenster Stelle durch eine kurze Rinne unternehmen, etwa 100 bis 50 m westlich vorher ergeben sich einige schöne Passagen durch den Fels.

Der undeutlich sichtbare Steig verläuft leicht steigend quer durch die Terrasse westwärts und endet an einem Riss mit deutlicher Schuppenbildung, die quer ansteigend in die Südflanke zieht. Das wäre der Normalweg, der im Bericht weiter unten als Rückweg beschritten wurde. Für den Aufstieg sollte die direkte Gratlinie erkundet werden, wozu die Schuttreise in direktem Anstieg durchschritten und oben in einen Riss eingestiegen wurde.

Oberhalb des Risses folgt ein Grasband bevor sich ein weiterer Riss – ziemlich westlich versetzt etwas schmaler aber angenehm zu durchsteigen – weiter hinaufzieht und alsbald vor der Grathöhe endet.

Im Riß befindet sich eine Art Lawinenstange, oben gekickt und etwa 2,50 m lang sowie andere kurze Holzstücke und etwas Draht, eine sonderbare Begegnung an diesem Ort knapp unterhalb des Grates, dessen Sinn nicht erklärlich ist.

Am Grat besticht ein beeindruckender Blick auf den Hohen Wörner und man möchte meinen, daß eine direkte Gratüberquerung im Alleingang einfach möglich ist. Leider versperrt ein mächtiger schroffer Gratkopf diese, wie nach kurzer Strecke festgestellt werden mußte.

Der Führer beschreibt diesen Kopf als kletterbar, in der Frontalansicht vom Grat vor der tiefen Scharte aus siegte die Vernunft die wenig strukturierte gemuldete Wand aufzusteigen, für die der große AV-Führer abseilen oder abklettern vorschlägt.

Also mußte in die Scharte abgestiegen werden und die Schlucht noch etwa 50 Hm tiefer, um den Kopf, der übrigens schon von der Schuttterrasse aus eingesehen werden kann, am Fuße zu umgehen. Die Schlucht läuft in die schrofige Flanke weitgehend seichter werdend aus welches die Umgehung über einen kurzen Aufstieg auf die westliche Schluchtbegrenzung ermöglicht. Dahinter kann wieder über Schrofengelände auf den Grat zurückgekehrt und die Gegenseite des Kopfes bestaunt werden, die kaum mehr den Eindruck einer mäßig schwierigen bis schwierigen Ersteigung vermittelt, wenn man sich nicht mit ihr beschäftigt.

Es folgt ein Gratstück mit zwei hintereinanderliegenden Köpfen die in leichter Kletterei überstiegen werden. Jenseits davon führt ein schärferes Gratstück in eine etwas tiefere Scharte hinab, bevor der Gipfelaufbau, das letzte Gratstück, angenehm angegangen werden kann. Die Scharte läßt einen Blick auf die dunkle schauerlich anmutende Nordwand zu.

Am letzten Gratstück warten keine Überraschungen mehr, am Aufstieg schweift man immer wieder ab mit beeindruckenden Blicken auf die bizarr gezackte Nordrippe des Hohen Wörners vom Wörnersattel herauf und auf das Vorland der Nördlichen Karwendelkette.

Nach einer letzten seichten Scharte führt ein Band leicht nordseitig zum Gipfel.

Wie gerufen fiel die Ankunft am Gipfel aus, die Massen an Bergsteigern, die den Normalweg aus dem Norden genommen haben waren verschwunden und bis zum nächsten Ansturm konnten ein paar Eindrücke vom Ausblick genommen werden.

Im Westen, am Ende des berühmten Grates in der Kette anschließend, befindet sich die Tiefkarspitze, eine sehr interessante Tour über den Nordwestgrat, die in einer schönen Runde begangen werden kann.

Links hinter ihr der westlichste Gipfel der Nördlichen Karwendelkette, die Brunnenstein- und gleich danach die Rotwandlspitze in 6 km Entfernung, sowie rechts neben ihr die bekannten und – durch die leichte Erreichbarkeit mit der Karwendelseilbahn von Mittenwald – überlaufenen Nördliche Linder- und Westliche Karwendelspitze in 4 km Entfernung.

mittig im Bild die Tiefkarspitze, links davon Brunnenstein- und Rotwandlspitze, rechts Nördliche Linder- und Westliche Karwendelspitze

Fern im Westen das Wettersteingebirge mit einem beeindruckenden Blick auf das Leutascher Platt, mit der sagenhaft schönen Überschreitung der Dreitorspitzen und noch weiter rechts der Zugspitze in knapp 27 km Entfernung.

Gen Osten können die wichtigen Gipfel der Kette, Hochkarspitze, Schlichten- und Vogelkarkarspitze, die Östliche Karwendelspitze, sowie als östlichste Erhebung, die Grabenkarspitze eingesehen werden und kurz vor dem Grat zur Hochkarspitze taucht wieder der Steinfalk und das in 20 km Entfernung liegende Sonnjoch auf.

Ansicht der Nördlichen Karwendelkette gegen Osten mit dem links abklingenden Vorgebirge und rechts der gewaltigen Karwendelhauptkette

Rechts der Hochkarspitze findet sich als entfernteste Erhebung im Karwendel der Hochnissl in 23 km Entfernung, wiewohl der Hohe Wörner überhaupt einen erstklassigen Standpunkt für die Sicht auf die Hinterautal-Vomper-Kette darstellt.

Von dort können vor allem die Gipfel der Hinterautal-Kette wunderbar betrachtet werden, beginnend mit der frontal im Süden gegenüberliegenden Pleisen- und Larchetkarspitze, über die Seekarspitzen bis hin zur Birkkarspitze.

An diesem herrlichen Tag reichte der Blick über die hauptdolomitisch gebaute Seefelder Gruppe mit den schönen Zielen Kuhljochspitze und Erlspitze hinaus bis in die Stubaier Alpen mit dem Wilden Freiger hoch über dem Erlsattel und dem Zuckerhütl leicht rechts davon in 55 km Entfernung.

Der Abstieg vom Hohen Wörner wurde über die breite schrofendurchsetzte Südostflanke unternommen, die nicht schwierig, aber sehr steil in eine Flachstelle von der oben beschriebenen Scharte hinab leitet. Der Abstieg dorthin dauert eine Weile, um die beste Route zu finden.

Man tut gut daran vom Gipfel aus die Flanke mit der anschließenden tektonischen Fuge zu studieren, um mit Vorteil ihn unten dann auch sofort zu erkennen und weiter zu begehen, bis hinab auf die Schotterterrasse.

Blick auf die tektonische Fuge in der Tiefe der Südflanke mit Fortsetzung in der Aufstiegsrippe der Hochkarspitze

Wer im Abstieg genau hinschaut erkennt die Fortführung der Fuge weit über die Südflanke des Hohen Wörners hinaus, abtauchend im Großkar, bis hin zur Aufstiegsrippe der Hochkarspitze, die von der Fuge schleifend durchschnitten wird (eine Ausprägung der Karwendelschuppenzone, gar die Fuge zur homogenen Inntaldecke oder ohne Bewandtnis?).

Über einige Rippen hinweg, im Schutze der, talseitig mit beeindruckend steilem, teilweise unbegehbarem Schrofengelände, mittelbreiten Fuge wird die Schuttreise der Terrasse wieder erreicht. Der weitere Abstieg erfolgt bis zur steilen Talstufe wie der Aufstieg.

Bevor der felsdurchzogene Aufstieg auch für den Abstieg genutzt wird kann, aus purer Neugier, dem Steig nach den letzten Latschen gefolgt werden.

Rückblick am Ende der Terrasse auf den Abstieg; links der Bildmitte die Fuge, rechts der zu umgehende Turm

Nicht zu weit, eine Abgrenzung aus größeren Steinen und verdorrten Latschen warnt nach wenigen Minuten vor dem weiterführenden Steig, der den Hang durchquert.

Dort wird in Abstiegsrichtung links hinab geleitet auf mehreren parallel verlaufenden Steigfragmenten, die sich unten in der Bergwiese wieder zu einem einzigen Steig formen und die Steilstufe mit einem Grasband durchschneiden, ohne daß abgeklettert werden muß.

Das wäre der Normalweg. Die Rippe wird erreicht, die beim Aufstieg unter den Schrofen endet.

Anstelle des Normalweges zurück kann über die Geröllreise im Unteren Großkar abgestiegen werden. Leider erlauben bald nach dem Beginn der Reise weder Hangneigung noch die Stückigkeit des Gerölls eine Abfahrt – der Abstieg muß Großteils im Gehen erledigt werden.

Die ausgedehnte Bergtour endet mit der Ausfahrt aus dem Karwendeltal mit dem Radl. An Zeitbedarf rechne man acht Stunden, incl. einer Gipfelpause von 45 Minuten (ohne Gratbegehung sollte man jedenfalls mit acht Stunden auskommen und schnelle Radler benötigen ohnehin weniger Zeit für beide Strecken). Der Höhenunterschied beträgt 1.596 m bzw. mit Gegenanstieg bei der Ausfahrt 1.630 m, die Radlstrecke 2 x 8,5 km.

Mils, 25.09.2021

- Start in Scharnitz – das Radl leistet hin und wieder gute Dienste

- Blick ins Großkar mit Wörner (letzter der Gipfel von links)

- Großer Schafstallboden

- Larchetkar mit Pleisenspitze im Süden

- in der unteren Karwaldreise

- Karwaldreise

- Steig aus der Reise gegen Westen in den Wald

- unteres Großkar, späterer Abstieg

- kurz vor der Abzweigung am Steig ins Obere Großkar

- Abzweigung nach westen ins Obere Tiefkar.

- alter Steig ins Obere Großkar, rechts geht es weiter

- Rückblick auf den Aufstieg im Wald

- phantastischer Blick in das Karwendeltal nach Osten

- Zustieg zur Talstufe ins Obere Großkar

- Knollenkalk der Reifling Formation

- Trio auf der Rippe zur Schrofenstufe

- schrofiger Aufstieg als Abkürzung durch die Stufe

- im Oberen Großkar mit Blick auf die Breitgrieskarspitze in Bildmitte

- Die Karschwelle wird sichtbar

- im Westen die Schönbergspitze

- Südliche Großkarspitze

- Nördliche Großkarspitze (Nildmitte) und Hoher Wörner (rechts davon)

- Großkarscharte Bildmitte

- Hochkarspitze mit ihrem zerrissenen Südgrat

- Karmulde des Großkars mit Dolinen und Karstgruben

- Anstieg zur Schuttterrasse (mittleres Bilddrittel)

- Karststrukturen im Oberen Großkar

- durch die Felsstufe im rechten Bildbereich auf die Terrasse

- Blick von der Schuttterasse nach oben; links zieht der Steig zur Felsfuge hinauf

- Aufstieg oberhalb der Schuttterrasse

- Rückblick auf das Großkar mit Larchetkar- und Pleisenspitze

- steile Südflanke des Wörners

- westlich aufsteigend zum Grat

- Riss zum Grat; unerklärliche Reste menschlicher Provenienz knapp unterhalb des Grates

- atemberaubender Anblick des Hohen Wörners vom Grat

- Hoher Wörner nach Umgehung des Gratkopfes wieder auf der Grathöhe

- letzte Scharte vor dem Hohen Wörner; gegenüber die Soiernspitze

- Aufstieg zum Grat über Schrofengelände

- phantastischer Rückblick auf den Grat zwischen Hochkarspitze und Hohem Wörner

- am Grat zum Hohen Wörner

- das Gipfelkreuz des Hohen Wörners taucht auf

- letzte Scharte zwischen Tirol (links) und Bayern (rechts)

- über ein undeutliches Band nordseitig zum Gipfel des Hohen Wörners

- Hoher Wörner, 2.476 m

- mittig im Bild die Tiefkarspitze, links davon Brunnenstein- und Rotwandlspitze, rechts Nördliche Linder- und Westliche Karwendelspitze

- Wettersteingebirge mit Leutascher Platt links und Zugspitze mit -platt rechts

- Tiefblick auf die Südflanke des Hohen Wörners mit Tektonischer Trennfuge – der Abstieg

- beeindruckendes Oberes Großkar mit Tiefblick auf den Schafstallboden im Karwendeltal

- Ansicht der Nördlichen Karwendelkette gegen Osten mit dem links abklingenden Vorgebirge und rechts der gewaltigen Karwendelhauptkette

- Rückblick auf den Grat; etwas wo die grünbraunen Wiesenflecken den Grat erreichen hat die beschriebene Gratstrecke begonnen

- gewaltige Karwendelhauptkette mit den Pyramiden der Seekarspitzen leicht rechts der Bildmitte

- Seefelder Kette mit den Stubaiern im fernen Hintergrund

- Rückblick am Abstieg vom Hohen Wörner in dessen steile Südostflanke

- Blick auf die tektonische Fuge in der Tiefe der Südflanke mit Fortsetzung in der Aufstiegsrippe der Hochkarspitze

- in der Gesteinsfuge kurz vor der Schuttterrasse

- Rückblick auf den Hohen Wörner (Gipfel links der Bildmitte, links der Scharte)

- Rückblick auf die Gesteinsfuge Richtung Hoher Wörner

- Rückblick auf die Fuge von der Terrasse aus (Hoher Wörner nicht mehr im Bild)

- Rückblick am Ende der Terrasse auf den Abstieg; links der Bildmitte die Fuge, rechts der zu umgehende Turm

- Normalaufstieg zur Hochkarspitze

- am Abstieg vom Normalweg, Blickrichtung auf die Rippe zur Felsstufe

- Rückblick auf den Abstieg durch die Schrofen

- Rückblick auf den Abstieg durch die Schrofen von der Rippe aus; unten die Reiflinger Knollenkalke

- alpiner Muschelkalk zu beiden Flanken zum Unteren Großkar

- Quelle über die Felsen des alpinen Muschelkalks herab (orographisch rechts im Unteren Großkar)

- Steig im Oberen Großkar

- Hoher Wörner Anstieg durch die Südflanke

- Steig ins Großkar