Mit kühn aufragendem Gipfelaufbau ist die Kaltwasserkarspitze eine der markantesten und schönsten Gipfelformen in der Karwendelhauptkette sowie der vierthöchste Berg im Karwendel.

Der Südgrat, auch Heissenkopfgrat, über den Großen Heissenkopf, die Sägezähne, die sich auf kurzem Teil fast zur Schneide verjüngen, und der ca. 70m hohe Gipfelaufbau bestehen aus hellem, gebanktem oberen Wettersteinkalk. Dieser Bankigkeit verdankt man auch den relativ leichten Übergang auf einem mittelbreiten Felsband unterhalb des Grates vom ersten Gratausläufer vom Gipfel aus gesehen, im Aufstieg gesehen eben der letzte zu meisternde vor dem Gipfelaufbau.

Die Tour über den Südgrat und Großen Heissenkopf ist zweifellos die wesentlich schönere als jene über das östliche Birkkar und das Hochjöchl. Dessen gewahr wird man im Abstieg zu selbigem.

Der Start der Tour war für mich der Parkplatz beim Hackl am Eingang ins Halltal. Um 4:40 Uhr verließ ich zuerst im Schein der Lampe, dann im Dunkeln, eiligen Schrittes die schlafenden Dörfer des Inntales, dem Lafatscher Joch entgegen und weiter zum Jagdhaus im Kasten, um dort Simon zu treffen, der in gut einer Stunde mit dem Radl von Scharnitz unterwegs sein würde.

Im Grübeln beim Aufstieg kam mir der Gedanke, daß es bei einer so langen Tour falsch ist, den Treffpunkt mit normaler Marschzeit zu kalkulieren, denn der Löwenanteil an Aufstiegsmetern lag ja nach dem Treffpunkt noch vor uns und die Wetterlage versprach einen zermürbend heißen Tag. Aber vereinbart ist vereinbart und so mußte ich in gut drei Stunden – 7:45 bis 8 Uhr war vereinbart – im Kasten sein.

Am Joch entstand diese schöne Aufnahme der Kaltwasserkarspitze im Morgenlicht (siehe Foto oben) mit dem sehr langen Grat, der im Aufstieg – so viel sei hier schon verraten – schier nicht enden will, bevor es abwechslungsreich in leichte Kletterei auf die Sägezähne übergeht.

Kaltwasserkarspitze mit Südgrat; ganz links (knapp neben dem Repskamm) der Großer Heissenkopf, dann die Höchsterhebung der Sägezähne und der Grat zur Kaltwasserkarspitze

Das Joch 10min früher erreicht als kalkuliert, beschleunigte ich den Schritt ein wenig über das Normale hinaus als ich die Distanz zum markanten Gumpenkopf südlich der Kastenalm sah. Ein langer Weg von fast 7km und mir blieb eine knappe Stunde dafür, um die Vereinbarung zu halten.

Die Beleuchtung der Berge um 7 Uhr früh Mitte August ist dermaßen einmalig, daß ich jedem nur raten kann um 3:45 Uhr aufzustehen und sich auf zu machen auf das Lafatscher Joch, um dort einmalige Eindrücke von Licht und Schatten zu erleben. Nahezu jeder Riss ist zu dieser Tageszeit in der Nordwand des Großen Lafatscher sichtbar.

Um 8:10 Uhr das Ziel im Kasten erreicht – es waren genau die 10min, die ich in der Früh noch vergaukelt habe – war ich froh, daß ich nicht zu arg wortbrüchig war. Simon ist mir ca. 100Hm entgegen gegangen, um nicht untätig im Tal zu sitzen.

Der Schotterstraße links folgend (nicht rechts zum Jagdhausgelände hinein) marschierten wir ca. 5min bis eine scharfe Rechtskurve unser Missfallen weckte und wir links ins Bachbett auswichen. In diesem beobachteten wir sehr genau die beiden Ufer und fanden mit scharfem Blick die Stelle, an der die Abzweigung ins Moserkar mit einer eher breiten, schnurgeraden Latschengasse abzweigte. Am rechten Ufer (in Gehrichtung) konnte man, wegen dem Schottergeschiebe dieses Sommers, nur schwach Steigspuren erkennen, dafür aber einen markanten Baum, dessen Foto in der Bildgalerie als einprägsame Hilfe dienen möge.

Es gibt eine zweite Stelle, an der eine Abzweigung möglich ist und zwar einige Gehminuten weiter und hier ist die Bachquerung rechts gut sichtbar, dafür die linke Seite mit Schottergeschiebe gut getarnt.

Lärchenwald am Beginn des Steiges ins Moserkar; links in den Zuntern geht es auf den Kleinen Heissenkopf

Für den weniger Orientierungsbegabten sei einfach gesagt, daß das Ziel, der Aufstiegssteig ins Moserkar, am Fuße des kleinen Lärchenwaldes an der Flanke des Heissenkopfes zu finden ist. Dort beginnt der Steig, der dann nochmals eine Überraschung in sich birgt, will man nicht ins Moserkar, sondern auf leicht übersehbarem Steige auf den Kleinen Heissenkopf.

Zunächst beginnt der Steig mit dichtem Grasbewuchs, sodaß man genau schauen muß, um ihn zu erkennen. Nach ca. 20Hm findet man sich aber bereits in typischem Steigbild mit jüngst ausgeführtem Zunternausschnitt, danke hier an die Wegpfleger, ein angenehmer Aufstieg beginnt.

Durch den archaischen Lärchenwald geht es, noch gut geschützt vor der Augustsonne, einige Kehren hinauf, bis die Kehren enden und der Steig sich dann deutlich und dauerhaft ins Moserkar wendet. Nun muß aufgepaßt werden: ca. 10-20m nach einer markanten Stelle, an der der Steig über eine Rippe herumführt, befinden sich linkerhand kleine rote Markierungen auf recht kleinen Steinen im Boden. Diese stellen den Aufstieg zum Heissenkopf dar. Folgt man der Abzweigung vor der markanten Stelle im Steig, endet man ca. 50Hm oberhalb auf einem Jägersteig und erkennt bald, daß es dieser nicht sein kann. Wir profitierten von einem anderen Bergsteiger, der einige Minuten vor uns diesen falschen Steig versuchte und oben herumirrte. Die Situation ist in der AV-Karte nicht so dramatisch darstellbar wie sie wirklich ist; den Abzweig zu finden kann, wenn man im Gespräch mit Tourenpartnern ist, leicht übersehen werden und man findet sich, bis man es merkt, zu weit ins Moserkar hinein.

Simon nach der Abzweigung zum Steig auf den Kleine Heissenkopf; der Steig führt am Steilhang links weiter

Nach 20Hm muß man sich wieder orientieren, da die roten Markierungen dünner werden und man am Fuß des Steilhanges nicht sofort erkennt, daß es links weitergeht. Hat man die ersten 30-40Hm gefunden sind die weiteren gut 500Hm nicht mehr zu verfehlen.

Der Steig ist von der Abzweigung unten nicht mehr ausgeschnitten, zumindest nicht die groben Zuntern, die weit in den Steig hereinhängen und so muß man gut die Hälfte des sehr steilen Steiges immer wieder nicht nur angestrengt in brütender Hitze aufsteigen, sondern auch noch alle möglichen Verrenkungen vollführen und der Rucksack bleibt so manches Mal richtig hängen. Ein häufiger Blick auf die Uhr zeigte mir aber doch eine durchschnittliche Steiggeschwindigkeit von rd. 500Hm/h.

Zwei Trinkpausen mußten es doch sein und zwei Riegel mit dem mir unangenehmen Industriezuckergeschmack ebenso. Die Länge der Tour erfordert zwingend regelmäßige Energieaufnahme und die moderne Art davon hatte ich in Form von sechs – modern genannten – Powerbars mitgenommen, neben einer mittelgroßen Tupperbox Rosinen, Nüssen und getrockneten Mangostreifen, nebst meinem Standardmahl am Berg, dreier Äpfel.

Unbedingt empfehlenswert ist die Auffüllung des Trinkvorrates am Moserkarbach, bevor der Anstieg beginnt, denn – wie der Karwendelkenner weiß – kein Wasser abgesehen von gelegentlichem Schmelzwasser oberhalb der Almenlinie auf ca. 1.700m.

Während ich mich in den Latschen hinauf quälte und versuchte nicht zu schnell Kräfte zu vergeuden, lief mir der junge Simon mit seiner bestechenden Kondition regelrecht davon. Wie unter Bergsteigern üblich geht aber jeder seinen ihm angenehmen Schritt und man wartet an geeigneter Stelle wieder zusammen. Somit kommt jeder auf seine Rechnung, keiner verausgabt sich oder muß bummeln und der Schnelle hat mehr Zeit sich umzusehen und ins Schwärmen zu kommen.

Im letzten Teil des extremen Steiges nimmt der Zunternbewuchs deutlich ab, man befindet sich schon nahezu auf 2.000m in Kammnähe, und ein heiß begehrtes kühles Lüftl kühlt wieder auf angenehme Betriebstemperatur herunter.

Am überraschend großen, dolinendurchzogenen Plateau des Kleinen Heissenkopfes machen wir im Schatten eine Rast; ich mußte unbedingt für einige Minuten der erbarmungslosen Sonne auf den Nackenbereich entgehen. Für weniger sonnenfeste und helle Typen ist für diese Tour unbedingt ein Nackenschutz ratsam, der gesamte Aufstieg bis zum Gipfel (ca. 4 Stunden ab dem Abzweig unten beim Moserkarbach) bietet keinerlei Schutz vor der Sonne, auch nicht unten in den eher kleinwüchsigen Zuntern.

Nun beginnt ein äußerst langer Kamm/Gratanstieg, der mehrmals Gipfelnähe vorspiegelt und in der Nähe der gipfelartigen Erhebung den Blick auf weitere Erhebungen preisgibt. Sehr markant ist das in der Nähe des Großen Heissenkopfes und steht man auf jenem und erblickt nach allem Aufstieg die Entfernung zur Kaltwasserkarspitze, wird einem erst bewußt wie lange der Grat wirklich ist.

Die Beschreibung des Kammes bis zum Großen Heissenkopf (2.437m, nicht die höchste Erhebung im Grat) kann insofern schmal ausfallen, als daß dies einfach ein Rücken ist, der manchmal mehr, manchmal weniger von Bergwiesen durchzogen ist und ab und zu schuttige Partieen enthält.

Ab diesem geht es mit schmäler werdendem Grat weiter, zunächst leicht abwärts aber bald wieder aufsteigend mit ein paar ganz leichten Kletterstellen, bzw. solche für die man ab du zu mit den Händen hilft.

Die nächste Erhebung sind die Sägezähne (2.660m) und diese gut 200Hm vollziehen sich nur mehr in schuttigem Felsgelände auf wenig bis schärfer ausgeprägtem Grate mit einer Abkletterstelle in der tiefsten Einschartung zum folgenden Gratteil, die auch westseitig umgangen werden kann, aber im Abklettern leicht bewältigbar ist, wie man im Rückblick von unten aus erkennt; vorwiegend jedoch ist dieser Aufstieg leichtes Aufstiegsgelände ohne Herausforderungen.

Knapp vor Erreichen des Hochpunktes der Sägezähne läßt sich erstmals die Kaltwasserkarspitze erblicken. Die Entfernung ist atemberaubend, man glaubt dabei, vom gewaltigen Eindruck getroffen und stockenden Schrittes, daß man erst die Hälfte des Grates hinter sich gelassen hat.

Tatsächlich aber liegt diese Erhebung recht genau bei zwei Drittel der Gesamtstrecke, und, was man noch nicht realisiert hat, man hätte brutto nur mehr 73Hm Aufstieg vor sich. Netto sind es aber sicher deutlich mehr als 100Hm, wahrscheinlich sogar 150Hm, da nun die Sägezähne beginnen.

Ab diesem Punkt beginnt ein äußerst schöner Gratabschnitt mit kleinen Herausforderungen am Ende und mitten drin zwei tiefere Einschartungen, die beide östlich umgangen werden. Wie so oft bei Karwendelgraten kann man bei beiden im Rückblick erkennen, das das Abklettern an der Abbruchfront gar nicht so dramatisch gewesen wäre.

Der Grat gibt sich nun häufig schärfer als zuvor, jedoch gibt es aufgrund der plattigen Struktur des oberen Wettersteinkalkes auch flächenhafte Teile, die mittelsteil geneigt sind und nach Osten ins Rauhkarl abfallen. Ein Freude auf diesen schuttfreien, reibungsfreudigen Flächen entlang zu marschieren.

Häufige Steinmänner – wie bisher – begleiten den Ersteiger sogar am Grat, wo ihre Wirkung eher klein ist, aber in den Umgehungsflanken an den Abkletterstellen wichtiger sind.

Eine besonders schöne Einschartung befindet sich kurz vor einem langen Gratteil in festem Plattenkalk mit einem nahezu horizontalen Gratstück bis zur nächsten Einschartung folgend.

Dieses bewältigt man über die Ostflanke und mit ca. 30m Abstieg erreicht man die Scharte mit leichtem Aufstieg (anders als sie am Foto aussieht) auf der Gegenseite.

Ein gewaltiger Felsklotz, einem Echsenkopf gleich, ist die letzte Erhebung am Grat, die man rechts, ostseitig umgeht. Die Umgehung erfolgt vom scharfen Grat ca. 20m abwärts und unten mit ca. 100m Länge in der Flanke zu einer weiteren breiten Scharte, die man links liegen läßt und daran vorbeigeht.

Nach der Scharte bleibt man unterhalb des Grates und erreicht, zwischen großen lose liegenden Blöcken nach einer Minute eine weitere kleinen Scharte (ca. 2-3m breit) an der man sich wegen der weiteren Ungangbarkeit der Ostflanke und des kaum kletterbaren Aufstieges auf den Grat unversehens und instinktiv auf die schattige Westseite zu queren veranlaßt sieht.

Die Westseite des Grates verspricht Zuversicht für den Weiterweg und mit ihren ca. 50m langen Bändern könnte sie als die Schlüsselstelle des Aufstieges bezeichnet werden. Sie stellt den Höhepunkt an leichtem Klettergenuß auf diesem Grat dar und bildet gleichzeitig den Abschluß des Grates vor dem Gipfelaufbau zur nun steil aufragenden Kaltwasserkarspitze.

Die Bänder, bzw. das Band, das man naheliegend wählt ist das mit durchschnittlich 40cm breiteste und es zieht sich – wegen einer größeren Rippe in der Hälfte nicht vollkommen einsichtbar – fast bis zum Felsstock des Gipfel hin. Bei einer kleinen Einschartung nach der Rippe wechselten wir auf ein leicht höheres Band für die letzten 20m bis zum Ende des Grates.

Die Felsneigung sieht auf den Fotos steiler aus als sie wirklich ist, jedoch ist eine überlegte Dreipunkttechnik beim Klettern, sowie absolute Schwindelfreiheit vonnöten, um diesen Abschnitt zu bewältigen.

Der Fels ist dort im Griffbereich weitgehend fest und nebst dem Band für meist vollflächige Trittauflage gibt es ausreichend Griffe, die man natürlich vor der Verwendung auf Festigkeit prüft.

Nachdem man den Felsstock erreicht hat erklimmt man über viel Schutt und entweder ein paar Serpentinen oder im direkten Aufstieg über ca. 30Hm wieder den Grat, der an dieser Stelle in den Felsstock der Kaltwasserkarspitze übergeht.

Nun ragt die Kaltwasserkarspitze noch ca. 50Hm hoch auf und der Gipfel wird über einen schuttigen Anstieg zu einem kurzen Riss erklommen.

Nach dem Riss und einem weiteren Riss im Übergang steht man bereits am schräg gerichteten, zerklüfteten Gipfelplatteau der Kaltwasserkarspitze, die wir knapp nach 12 Uhr erreichten.

Leider ist das Gipfelkreuz vom mühevoll gebauten, horizontalen Sockelchen abgerissen und ein paar verbogene M16 Edelstahlanker bilden den traurigen Rest vom einstigen Glanz des Kreuzes auf diesem edlen Gipfel. Ein längs zerbrochenes Holzstück im Steinmann, in dem auch das leider sehr mitgenommene Gipfelbuch verstaut ist, ziert nun den Gipfel.

Die Kaltwasserkarspitze ist aufgrund ihrer entbehrungsreichen Zustiege kein häufig begangener Gipfel und trotzdem zählten wir Mitte August 2016 an die 25 Personen in diesem Jahr, die ersten beiden bereits Ende Mai und nochmals Anfang Juni, wahrscheinlich Figlfreaks.

Lohn für die Mühe des Aufstieges ist ein – rein mit Fotos – unbeschreibbarer Ausblick in alle Richtungen. Am Sonntag des 14. August herrschte eine derart geringe Luftfeuchtigkeit, daß die Fernsicht gewaltig war. Im Osten konnte man Großglockner (wie man von mir in anderem Bericht weiß beträgt dessen Luftlinienentfernung zum Großen Bettelwurf nur 97km) und Großvenediger deutlich und scharf erkennen. Im Südosten bis Süden die Gletscher der Zillertaler mit hervorstechendem Markpunkt des Olperers und im Südwesten die Stubaier Gletscher und weit entfernt die Giganten im Ötztal bis nach Westen über die Spitzen im Arlberggebiet bis zur Zugspitze. Alle Gletscher trugen weitreichende Wolkenanhäufungen über den Gletscherflächen, ein Zeichen der unaufhaltsamen, enormen Verdunstung und dem traurigen Rückzug der Eisflächen.

die Bettelwürfe hinter dem Rosslochkamm, der große davon fünfthöchster Gipfel im Karwendel (zählt man die Ödkarspitzen als zwei Einzelgipfel)

Auf den selben 180 Grad des Ausblickes hat man aber auch in nächster Nähe die gewaltigen Gipfel und Grate der Hinterautal-Vomper-Kette, der Karwendelhauptkette. Im nächsten Osten beginnend ein weiteres lohnendes Ziel aus dem Kasten, die beiden Sonnenspitzen, noch etwas anspruchsvoller als die Kaltwasserkarspitze mit einem haarigen Abstiegsgrat hinab ins Moserkar, weiter im Osten die Lalidererspitze mit ihren berühmten Nordwänden, die bis vor gut hundert Jahren als letztes „Problem“ im Karwendel durchstiegen wurden, sie sind die längste geschlossene Wandflucht der Nördlichen Kalkalpen. Als letzter markant sichtbarer Gipfel begrenzt die Dreizinkenspitze den Hinterautalteil der Karwendelhauptkette.

Nochmals so weit wie die Dreizinkenspitze kann man weit im Osten die Lamsenspitze mit links daneben das Lamsenjoch erkennen, etwas südöstlich davon bei guter Orientierungsgabe den Hochnissl, fast von der Dreizinkenspitze verdeckt. Etwas rechts der Hochglück und hinter dem Grat der beiden Sonnenspitzen kann man gerade noch die Rosslochspitze erkennen.

Im Südosten dann Hochkanzel, Brantlspitze und Gamskarspitze sowie die Hallerangerspitzen mit auslaufendem Repsgrat.

Fast schon im Süden das Lafatscher Joch – mein Heimweg – mit anschließend exakt südlich die beiden Lafatscher und die Gipfel des Westteiles der Gleirschtal-Halltal-Kette mit dem unverkennbaren Turm der Kaskarspitze sowie zu deren Rechten die beiden gleichgestaltigen Schwestern der Praxmarerkarspitzen ruhen. Weiter östlich findet man die Jägerkarscharte, neben dem Lafatscher Joch der einzige Süd/Nord Übergang vom Gleirschtal in das Hinterautal.

Den Abschluß im Südosten bilden die mächtigen Jägerkarspitzen und der wild gezackte Rigelkargrat der am Hohen Gleirsch übergeht bevor dieser mit einem langen Kamm hinunter nach Scharnitz die Kette beendet.

Im Uhrzeigersinn weiter erkennt man hinter dem zuvorderst gelegenen südlichsten der Birkköpfe den unteren Spitzhüttenkopf, direkt vor der weit entfernten Hohen Munde.

Das östliche Ende des Spitzhüttengrates trägt die Große Seekarspitze im Osten. Dieser nordwärts folgend finden sich Pleisenspitze, Breitgreißkarspitze und von jener fast verdeckt die Larchetkarspitze. Abschließend, nach der Kleinen Seekarspitze die Große Riedelkarspitze, die Marxenkarspitze im Vordergrund und weiter hinten die Bockkarlspitze.

Die zweithöchsten Gipfel im Karwendel, die Westliche und Östliche Ödkarspitze mit der Krönung uns gegenüber, dem höchsten Gipfel des Karwendels, die Birkkarspitze bilden den Abschluß nach Nordwesten.

Im Norden ein schöner Blick auf die Östliche Karwendelspitze, die Grabenkarspitze, den Lackenkar- und den Kuhkopf ziemlich exakt im Norden und im Nordosten das weite Johannestal mit den Falkengipfeln.

Um 12:45 verließen wir den schönen Gipfel der Kaltwasserkarspitze, um den Abstieg in Richtung Hochjöchl anzutreten. Hierzu steigt man wieder bis zum Beginn des Südgrates ab und vor dem Grat mit dem langen Band steigt man über viel Schutt mit Querbändern durchzogen zunächst steil in das östliche Birkkar ab. Steinmänner weisen den Weg, es ist jedoch auch ohne sie klar, wie die Route begangen werden muß. Weiter unten in der bereits flacheren Flanke ist der Steig zum anschließenden Sattel wieder deutlich ausgeprägt.

Der Abstieg in der Flanke stellt kein Problem dar, Nachfolgende können jedoch Steinschlag auslösen, daher ist es ratsam dicht beieinander zu bleiben.

Nach dem Sattel, auf der Gegenseite gibt es einen kleinen Gegenanstieg und man glaubt sich danach im westlichen Birkkar. Das ist weit gefehlt, denn hinter der lieblichen Kuppe beginnt ein sehr brüchiger, schuttiger Gratteil mit weiteren kleinen Kuppen und orangebraunem Störzonenmaterial , nicht sehr sympathisch im Abstieg.

Allerdings muß diese Partie im Aufstieg mindestens ebenso unfein sein und wir waren uns einig diesen Aufstieg besser nicht gewählt zu haben.

Die Strecke bis zum Hochjöchl ist auch gar nicht so kurz, wie sie von oben scheint. Zuletzt muß man über eine zwar feste, griff- und trittreiche aber steile Platte in den oberen Teil der Schuttreisen absteigen bei der Vorsicht geboten ist.

Die Reisen kann man oben teilweise gut abfahren, im unteren Teil werden sie allerdings blockig, sodaß man sie nur mehr gehen kann. In unserem Fall lag im Kar noch ein mächtiges Schneefeld, das zur Verbesserung der Wanderung im Blockwerk genutzt wurde.

Von unten hinaufgeblickt (Foto in Galerie) könnte man annehmen, daß der Umweg über das Hochjöchl nicht nötig sei, denn das Nebenkar direkt in Falllinie vom langen Sattel herunter sieht auch gangbar aus. Die Erkundung folgt vielleicht das nächste Mal.

Nach einer weiteren Steilstufe im Gelände des Kares trifft man auf einen tiefen Bacheinschnitt im Tal, der von oben gesehen rechts zu nehmen ist. Auf Steigspuren geht es dann auf rd. 1.850m bis zur Einmündung zum Weg auf die Birkkarspitze.

Es folgen dann rd. 600Hm und ein langer Marsch abwärts und viel horizontale Strecke bis man aus dem Tal hinauskommt. Zuletzt im Wald ohne gleißende Sonne erreicht man den Schwemmkegel des Birkkarbaches im Hinterautal, kurz vor dem Kasten wieder.

Für die Tour ab dem Kasten bis zu Simons Radldepot zurück benötigten wir knapp 7 ½ Stunden incl. 40min Gipfelaufenthalt als wir um 15:30 Uhr dort ankamen. Für Simon war nun ein langer Ritt talauswärts angesagt und auf mich warteten noch knapp 900hm über das Lafatscher Joch zurück.

Zum guten Glück nahm ich die Vorbereitung ernst und zwang mich oft genug immer wieder kleine Portionen und die Riegel zu essen, daher machten mir die folgenden 350Hm bis zum Lafatscher Niederleger keine Probleme. Nun waren 3.000Hm Aufstieg und mein persönlicher Rekord mehr als geknackt.

Nach dieser Strecke gibt es eine kleine Erholungsphase von 2km bis auf die Hallerangeralm, bevor der abschließende Anstieg auf das Lafatscher Joch beginnt. Zwecks Zuführung von Mineralstoffen nahm ich zur denkbar schlechtesten Tageszeit um rund halb sechs, wo die Lager eingeteilt werden und Essenszeit ist, auf der Alm mein Standardmenü ein. Ein Bier und zwei Speckknödel sagte ich mir wären schon verdient.

das Ziel, die Kaltwasserkarspitze in der Abendsonne; am Südgrat ganz links (knapp oberhalb dem Repskamm) der Kleine Heissenkopf, Großer Heissenkopf mittig und Sägezähnegrat oberhalb zur Kaltwasserkarspitze; eine gewaltige Tour

Eine gute halbe Stunde später wurde die Schlußetappe in Angriff genommen und knapp vor 18:30 Uhr erreichte ich, zu meiner Überraschung keineswegs weitgehend verbraucht, das Lafatscher Joch mit schöner Abendstimmung.

Die folgenden 8km Abstieg über eine Abkürzungsreise und im schnellen Schritt bis zum Parkplatz beim Hackl verursachten mir noch eine kleine Blase am rechten Sohlenballen und damit war die Tour war um 19:35 beendet.

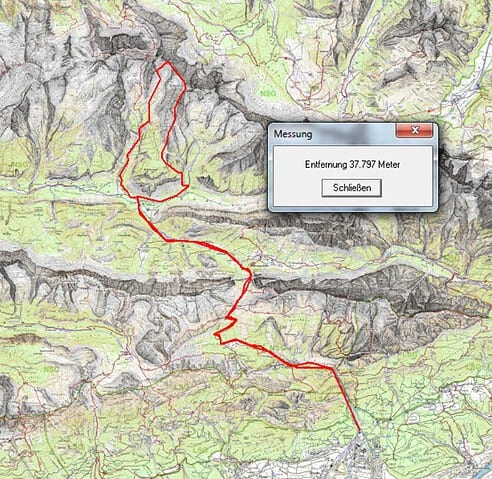

Gesamt habe ich knapp 16 Stunden für die rund 38km und 3.675Hm benötigt.

Die Tour vom Kasten aus beträgt 1.513Hm und 12km, der Aufstieg nach Führerangabe 4 Stunden, für den Abstieg gibt es keine Angabe, man kann sie mit 2 ½ Stunden annehmen.

Mils, 15.08.2016

- Rosskopf im Halltal

- Das noch schlafende Halltal vom Lafatscher Joch aus gesehen

- Olperer vom Lafatscher Joch aus in der Morgensonne um 6:45 Uhr

- der Zunterkopfkamm

- Blick vom Lafatscher Joch zur Karwendelhauptkette

- Kaltwasserkarspitze mit Südgrat; ganz unten (knapp über dem Repskamm) der kleine Heissenkopf, großer Heissenkopf und Sägezähne vor der Kaltwasserkarspitze

- Lafatscher Nordwand im Morgenlicht

- Weg zum Lafatscher Niederleger

- Lafatscher Niederleger

- Weg ins Rossloch; bei der Kurve geht es schneller im Bachbett weiter

- Halltalkette

- markanter Laubbaum bei Abzweigung zum Moserkarsteig

- nördlicher Teil der Abzweigung

- Steig ins Moserkar unterer Teil

- vorbei am Moserkarbach auf der Seite der zweiten Abzweigemöglichkeit

- rechter Teil der zweiten Abzweigemöglichkeit

- Lärchenwald am Beginn des Steiges ins Moserkar; links in den Zuntern geht es auf den Kleinen Heissenkopf

- Wassertankung im Moserkarbach

- Beginn des Steiges unterer Teil

- Beginn des Steiges oberer Teil

- Rückblick im Steig

- RÜckblick nach ca. 150Hm

- Im Steig zum Moserkar

- langes Teilstück vor markanter Abzweigstelle nach links, westlich

- Abzweigung zum Steig auf den Kleine Heissenkopf; der Steig führt am Steilhang links weiter

- Markierungen am Abzweig

- Steiggelände zum Kleinen Heissenkopf

- das Rossloch aus ca. 1.800m Höhe

- Simon im Steig nach ca. 2/3 der Aufstiegshöhe

- Kreuzspinne über dem Großen Lafatscher

- es wird Gottseidank luftiger

- am Kleinen Heissenkopf

- Aufstiegsgelände zum Großen Heissenkopf

- das Rossloch in voller Tiefe

- die Zillertaler über Reps und Lafatscher Joch hinweg

- Rückblick am Kamm zum Großen Heissenkopf

- weiterer Aufstieg

- am Großen Heissenkopf; nein dahinter befindet sich nicht die Kaltwasserkarspitze!

- Aufstieg auf die höchste Erhebung der Sägezähne

- teilweise etwas schärfere Partieen am Aufsteig zu den Sägezähnen

- der Gratverlauf zur Kaltwasserkarspitze

- RÜckblick nach Süden, im Hintergrund die Praxmarerkarspitzen

- schärfer Teil am Grat zur Kaltwasserkarspitze

- Umgehung der vor uns liegenden Scharte durch abklettern rechts (östlich)

- Vorausschau auf die Scharte

- Gegenanstieg der Scharte zur Kaltwasserkarspitze

- Rckblick auf Abkletterflanke

- die Scharte, einfach östlich zu begehen

- Aufstieg aus einer Scharte zur Kaltwasserkarspitze

- eine weitere Scharte folgt am Gratverlauf Kaltwasserkarspitze

- sie wird ebenfalls rechts (östlich) umgangen

- Rückblick auf den Scharte

- zwischen Blöcken hinweg

- erreicht man die kleine Scharte mit dem Wechsel auf die Westseite des Grates zur Kaltwasserkarspitze

- letzter Gratverlauf zur Kaltwasserkarspitze unterhalb auf schmalem Band mit mäßiger Schwierigkeit

- Westflanke mit Band nördlicher Teil

- Simon am Band letzter Teil

- der Gipfelaufbau der Kaltwasserkarspitze vom Band aus gesehen

- die letzten paar Meter am Band

- weiterer aufstieg, die Flanke rechts nach oben

- Rückblick am Ende des Grates, direkt unter dem Gipfelaufbau der Kaltwasserkarspitze

- Gipfelaufbau der Kaltwasserkarspitze

- Rückblick vom Gipfel der Kaltwasserkarspitze auf den Südgrat (Heissenkopfgrat)

- Simon am Gipfel der Kaltwasserkarspitze

- das ehemaliger Gipfelkreuz der Kaltwasserkarspitze

- Blick auf die östlichen Gipfel der Karwendelhauptkette

- Blick auf Rossloch Repskamm und die Gipfel des östlichen Teiles der Gleirsch-Halltal-Kette

- Blick auf die Gipfel des westlichen Teiles der Gleirsch-Halltal-Kette

- Blick auf die beiden Ödkar- und die Brikkarspitze

- hierhin muß ich zurück

- Birkkarspitze in voller Größe

- senkrechte Wände im Turm der Kaltwasserkarspitze

- Abbrüche der Kaltwasserkarspitze Westflanke

- Simon und der Verfasser auf der Kaltwasserkarspitze

- Blick auf die westlichen Gipfel des Karwendelhauptkammes

- Blick auf die Sonnenspitzen…ein nächstes Ziel..

- Nördliche Sonnenspitze

- Abstiegsgrat von der Südlichen Sonnenspitze

- Blick ins Johannestal

- die Bettelwürfe, der große davon fünfthöchster Gipfel im Karwendel (zählt man die Ödkarspitzen als zwei Einzelgipfel)

- Abstiegsgelände zum Hochjöchl vom Ansatz des Südgrates aus gesehen

- Abstiegsgelände oberer Teil

- Blick auf den Sattel und das Hochjöchl

- Blick auf Birkkarspitze und Schlauchkarkopf

- Westflanke mit Abstiegsgelände

- Abstieg unterer Teil

- weiterer Abstieg zum Sattel

- Gegenanstieg

- Kaltwasserkarspitze von Westen

- Gipfelaufbau der Kaltwasserkarspitze

- Gipfelaufbau der Birkkarspitze von Osten

- Gratverlauf zum Hochjöchl

- steile Abstieg mit viel Schutt und Störzonenmaterial

- Blick zum Schlauchkarkopf

- Abstieg am Grat zum Hochjöchl

- letzte steile Stufe in fester glatter Wand

- unterer Teil des Felsabstieges zum Reisengelände

- halb oben in der Ostschulter (p. 2.611) soll es laut Führer vom nördlichen Birkkargrat her eine höhenverlustarme Querungsmöglichkeit in das Hochjöchl geben, ohne südlich um den Birkkargrat herum mit viel Höhenverlust gehen zu müssen

- Scheefeldd unterhalb der blockig werdenden Schotterreise

- Rückblick auf den beschwerlichen Aufstieg zum Hochjöchl

- Rückblick zum Karteil vom langen Sattel herab

- das östliche Birkkar, man hält sich talauswärts rechts

- Rückblick ins östliche Birkkar

- von „die Ständ“ aus talauswärts ins vordere Brikkar geschaut

- wunderbar geformte Katarakte im Birkkarbach kurz vor der Klamm

- an Simons Radladepot vor der Straße ins Rossloch

- das Zie, die Kaltwasserkarspitze in der Abendsonne; eine gewaltige Tour

- Abendstimmung im vorderen…

- …und hinteren Halltal