Seit Jahrzehnten kann der Anstieg zur Larchetkarspitze über den Kohlergraben und das Hinterkar als die kürzere und abwechslungsreichere Alternative zum Normalanstieg über Pleisenhütte und Mitterkar nachgelesen werden.

Wenn man von der Scharte, die den Gipfel vom südlich vorgelagerten Felsturm trennt, abgestiegen ist und sich den oberen Teil des Mitterkars ansieht, dann bekommt die obige Aussage wirklich Wahrheit, vor allem, wenn man den zuvor absolvierten Anstieg über das Hinterkar damit vergleicht. Gefühlte 250Hm übelste Reisenhänge mit kleinstückigem Schotter und ordentlichen Steigungen müssen kräftig an Kondition und Gemüt zehren wird hier gewagt zu behaupten.

Anders präsentiert sich der Anstieg über den Kohlergraben und das Hinterkar.

Dieser Anstieg ist in der Tat sehr abwechslungsreich, er liegt im Sommer bis weit in den Vormittag hinein angenehm im Schatten und die Strecke über Reisen vom Kar aus erfolgt bei schlauer Wahl des Anstieges wesentlich weniger im zermürbenden Schotter.

Die Tour aber vom Beginn an beschrieben – und da es eine Rundtour über die Pleisenspitze ist, entfällt jegliches Radlfahren zum Ausgangspunkt, auch das zunehmend beliebte Stromradl wird für die Anreise nicht benutzt.

Der Endpunkt der Runde (Gasthaus Wiesenhof) liegt vom Start der Runde auf der Hinterautalstraße ca. 4,3km entfernt. Wer am Ende der Tour diese Strecke taleinwärts bewältigen möchte, der fahre mit dem Radl zum Ausgangspunkt.

Gesamt müssen nicht nur die 4.3km sondern 6km zum Einstieg in den Wald bewältigt werden. Eine gute Strecke zum Aufwärmen und vor Sonnenaufgang eine leichte Sache, die in einer guten Stunde zu schaffen ist. 6kmh sollte für den Bergsteiger zu Beginn eines langen Unternehmens keine nennenswerte Sache sein. Bei diesem Fußmarsch werden knapp 130Hm bewältigt und 40 davon wieder eingebüßt.

Zunächst muß der Einstieg gefunden werden und das ist reine Intuitionssache, denn nach 20Hm gibt es keinerlei Steigspuren mehr, denen man folgen könnte. Der Einstieg in den Kohlergraben befindet sich linkerhand wenige Meter vor der Brücke über den Hinterkarbach, just dort wo sich eine Einbuchtung als Ausweiche mit (derzeit) einem Schotterhaufen neben der Straße befindet. Genau in der Einbuchtung setzen am Abbruchrand Steigspuren an, die einige Meter entlang des Bachlaufes und aber gleich links über eine Böschung hinauf in den Wald führen.

Nach kaum zwei Minuten verlieren sich die Spuren im Wald und die Intuition muß die weitere Leitung des Anstieges übernehmen. Das irritiert zunächst, allerdings wird später klar, daß die Anstiegsrichtung zwangsweise dem Bachlauf folgen muß und unterhalb der von der Hinterautalstraße bereits gut sichtbaren steilen Schrofen in den Kohlergraben führen muß. Wer hierzu nicht in der Lage ist möge das Unternehmen besser über den Normalanstieg über die Pleisenhütte und das Vorderkar durchführen.

Im Wald verliert sich großteils die Sicht auf die Schrofen, aber wenn das Geräusch des Hinterkarbaches immer in etwa der gleichbleibenden Lautstärke bleibt, verändert sich auch der Abstand kaum und die richtige Anstiegsrichtung ist somit gut eingehalten. Dann und wann trifft man im Mischwald auf steiler Partien, denen örtlich ausgewichen wird, ohne sich generell zu weit zu entfernen.

In etwa nach 230Hm, knapp unterhalb Kote 1.300m tauchen steiler werdende Schrofen voraus auf, der Wald wird etwas lichter und das Gelände im Gesamten verändert sich so, daß nur mehr die Gehrichtung nach rechts oben machbar ist. Dies ist die Einmündung in einen Jagdsteig, der ohne große Höhenänderung relativ konstant auf 1.300Hm taleinwärts zieht. Er ist schon von weiter unten gut sichtbar, wenn man etwas westlich ansteigt, nahe dem Schluchtabsturz des Hinterkarbaches. Dieser Blick gibt gute Orientierung von weiter unten.

Ab dieser Einmündung in den Jagdsteig gibt es keine zweifelhaften Passagen bis zum Gipfel mehr es sei denn, eindeutige aber übersehbare Zeichen am Steig werden nicht beachtet, oder man hat keine Führerbeschreibung über den Steig gelesen oder gegoogelt.

Dem Steig wird nun einige Minuten in das Tiefe des Grabens gefolgt, bis er sich mit dem Hinterkarbach schneidet und einige Minuten an dessen linkem Ufer (in Aufstiegsrichtung) entlang führt. Dort angelangt, selbst im Hochsommer in angenehmen Schatten der mächtig hinaufziehenden Basisrippe des Blassengrates lohnt ein Blick zurück auf die bärige Landschaft.

Fast würde nun ein Mini-Steinmännchen auf der anderen Uferseite übersehen, entstünde nicht der deutliche Eindruck, daß der Steig am linken Ufer irgendwie schnell schlechter werden würde und in der Tat, es ist Zeit den Bach zu überqueren und dort einige Meter weiter zu gehen.

Einen Steig neben dem Ufer wird allerdings vergebens gesucht, ein diesmal großer Steinmann, etwas vom Ufer entfernt, verrät, daß der Steig den Hang hinaufzieht. Deutliche Steigspuren im erdigen Schotter weisen den Anstieg. Vor dem steilen Anstieg empfiehlt es sich den Wasservorrat aufzufüllen. Ein Privileg das bei der Begehung der Larchetkarspitze durch das Vorderkar nicht gegeben ist.

Auf diesem Steig allerdings, kann es 350Hm weiter oben nochmals in Anspruch genommen werden, jedoch ist Wasser im Karwendel auch immer eine jahreszeitliche Angelegenheit und im endenden Juli kann jemand, der die Eigenheiten der jeweiligen Quelle nicht kennt, eine Hand für weitere Versorgung über 1.300m ins Feuer legen.

Nun folgen einige Hundert Meter steilen Anstieges durch den schön ausgeschnittenen und abwechslungsreichen Steig, der sich – wirklich toll angelegt – durch den Kohlergraben nach oben zieht. Teils mitten im Latschenfeld, teils an Felswänden der jäh abstürzenden Blassenrippe und noch auf 1.750m mit einem Feld von reifen Moosbeeren, für deren Wohlgeschmack einige Minuten Pflückens verschwendet werden können.

Bis weit hinauf schlängelt sich der anspruchsvolle Stieg in wohltuendem Schatten dahin, bevor sich auf ca. 1800m die Richtung nach links (westlich) mit ein paar Höhenmetern Verlust ändert und in den wiesendurchzogenen Graben oberhalb der umgangenen Steilstufe mündet.

Dort gibt es unter Bezahlung von 15Hm Verlust durch Abstieg weiteres Wasser aus einer noch recht ergiebigen Quelle – keine häufige Situation im Karwendel auf dieser Höhe -, die jedoch keine genügend hohe Steilstufe aufweist, sodaß auch lange Flaschen vollständig gefüllt werden können. Eine Schöpfhilfe ist dafür von Vorteil. Da die weitere Tour ohne jeglichen Sonnenschutz stattfindet tanke man entsprechend auf.

Der folgende Abschnitt führt durch Latschengelände durchzogen von Lawinenstrichen. Man halte sich links und erreicht den Toni-Gaugg-Steig, der von der Pleisenhütte zum Karwendelhaus führt und eine ganz tolle Höhenwanderung in der Karwendelhauptkette darstellt.

Diesen auf ca. 2.080m überquert und immer links weiter im noch überwiegend wiesendurchsetzen Kargelände geht es bis etwa auf 2.250m bevor das Hinterkar flacher und nur noch felsig wird. Auf den letzten größeren Brocken empfiehlt sich eine Trinkpause um den günstigsten weiteren Anstieg zu „recognosciren“, wie Alpinisten vor gut hundert Jahren die Geländeerkundung bezeichneten.

Die schräge Ansicht der Larchetkarspitze mit ihren südlich anschließenden und von schmalen Scharten getrennten Grattürmen scheint vom Karboden aus höher zu wirken, als sie wirklich ist. Tatsächlich trennen den Ersteiger nur noch an die 250Hm vom Gipfel. Der Anstieg sei zur Vermeidung des Pilgerschrittes in den rutschenden Reisen jedoch strategisch gut gewählt.

Daher entschloss ich mich zum direkt westlichen Aufstieg über das kürzeste Stück Schottereise und dem nach Norden entlang hanteln an der Felskante, mit dem Vorzug immer in festem Fels zu steigen. Diese Taktik funktionierte wunderbar und rascher als erwartet wurde der Einstieg zur Scharte erreicht.

Der Einstieg in die Scharte zum Gipfelturm der Larchetkarspitze erfolgt durch die von unten nur im Ansatz erkennbare Schartenschlucht durch die am Hang darunter auffällig helles (junger Bruch) Schottermaterial zutage tritt und gesichtet wird. Bis dort hinauf wird in sehr akzeptablem Fels- und Schrofengelände gestiegen bzw. im Steigen gequert.

Die Brüchigkeit des Gesteins ist hoch und doch bereitet der Aufstieg wenig Schwierigkeiten. Oben am Ansatz der Schartenschlucht blickt man gespannt hinter die Kante die steile Böschung hinauf und bereits nach wenigen Metern zwecks Handeinsatz am festem Fels an der linken Begrenzung wird das schwarze Fixseil zum Gipfel der Larchetkarspitze und die Scharte selber gesichtet. Der Aufstieg in der Scharte dürfte also nur etwa 25-30Hm hoch sein.

Vom Schärtchen aus wird über eine kurze Rinne auf ein rechts abgehendes kurzes Band aufgestiegen, das mit einer Verschneidung endet. Der folgende Aufstieg erfolgt mit großer Steilheit (siehe Foto vom Abstieg) über einen Riß neben der Verschneidung. Das angebrachte Seil bietet vor allem im Abstieg eine psychologische Hilfe in dem „oberen Dreier“ wie Juergen ihn treffend bezeichnete.

Oberhalb dieser Platte wendet sich der Aufstieg abermals nach rechts und führt – nicht sehr angenehm im Abstieg – ein paar Meter über ein mäßig geneigtes schotterbedecktes Band mit brüchigen Griffen in Brusthöhe bevor dann gleich der Ausstieg auf das schmale Gipfelgelände der Larchetkarspitze anschließt. Wenige Meter führen am kurzen Grat bis zum Gipfel.

Das schmucke schmiedeeiserne Gipfelkreuz der Larchetkarspitze erinnert an ein Friedhofskreuz und trägt die Namen zweier Bergkameraden, das sehenswerte Gipfelbuch wird in einer Edelstahlschachtel im Steinmandl daneben verwahrt.

Natürlich bietet auch die Larchetkarspitze gewaltige Ausblicke auf die umliegenden Karwendelgipfel. Der schönste davon scheint wohl jener in den direkten Osten entlang der Hauptkette zur Birkkarspitze hin zu sein. Aber auch die Ansicht nach Westen zur Pleisenspitze, das weitere Ziel dieser Tour, erfreut durch die schöne Gestalt derselben. Leider läßt sich die Route über den das Kar teilenden Felskopf nicht einmal zur Hälfte ausmachen, weil ein weiterer Kopf dazwischen die vollständige Sicht auf die Ostflanke des Felskopfes raubt.

Der im AV-Führer erwähnte Gamswechsel kann jedoch gut ausgemacht werden und der Weg dorthin scheint zwar kein Vergnügen, aber machbar.

Die Pause am schönen Gipfel der Larchetkarspitze wurde ob der fortgeschrittenen Tageszeit kurz gehalten und der Abstieg in Angriff genommen.

Das mehrfach geklemmte Kunststoffseil nur an den nötigsten Passagen – und dort auch nur mit kaum Zug – benutzt stieg ich die nicht sehr schweren Passagen bis zur Scharte und weiter bis zum Reisengelände ab. Gleiche Brüchigkeit auch diesseits der Scharte und wen es wundert, der denke darüber nach warum sich ein Trennschnitt im Grat als Scharte gebildet hat.

Das nun folgende wenig verdichtete und rutschende Reisen- und Geröllgelände ist ein unangenehmes und allein der Gedanke hier aufsteigen zu müssen bereitete mir große Genugtuung der Beschreibung des Anstieges über das Mitterkar Glauben geschenkt zu haben.

Für mich stand nicht der Abstieg bis unter die Kante des Gratkopfes auf der Route, sondern die Querung bis zum nächsten Felskopf an und das gelang nicht ohne einige Tritten ins Leere bzw. in solche Regionen solchen bei denen der rechte Fuß nach dem Auftritt, noch bevor der linke vorne wieder aufgesetzt werden kann, ins Nichts verschwindet, sich plötzlich links unterhalb des Körpers befindet und als Gegenreaktion des Gleichgewichtssinnes der rechte Arm mit dem Stock unkontrolliert hangaufwärts einsticht, um einen Sturz zu vermeiden, was nicht immer gelingt – mein Albtraum im Reisengelände. Es sollte noch einiges an Gelände dieser Art kommen, die Ouvertüre dessen war jedoch nicht zu verachten.

Endlich wieder festen Boden unter den Füßen konnte etwas aufgeatmet werden und die folgenden festen Felspartien um den ersten Kopf herum zu durchschreiten. So gelang ich halbwegs bequem auf den ersehnten Gamswechsel am großen, das Kar teilenden Felskopf.

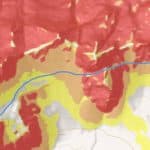

Der erste Blick galt der Gegenseite, was mich dort erwarten würde. Eine rotbraune Rinne Störzonenmaterials zieht sich dort hinunter. Sie ist wegen ihrer abhebenden Farbe auch noch gut von der Pleisenspitze aus zu sehen.

Das beschriebene breite Band blieb aus und weil mich das wunderte beschloss ich am Grat bis zum nächsten Absatz vor zu gehen und die Situation zu erkunden. Dort fand ich das breite Band vor, das jedoch keinen Vorteil zu bieten schien, weil es in der Hälfte des Abstieges wieder in die rotbraune Rinne einbog. Also stieg ich die Rinne ab um an ihrem Fuße das Westende des das Kar teilenden Felskopfes zu erreichen. Die Überschreitung nach dem AV-Führer war somit fast vollbracht, wäre da nicht der weite Kessel an steilem Reisenhang bis zum jenseitigen Aufstieg zum Gratrücken der Pleisenspitze. Die Beschreibung der lästigen Querung unterlasse ich hiermit.

Auf der anderen Seite schätzte ich die Anstrengung über den Felskopf als nicht viel minder gegenüber dem vollständigen Abstieg unterhalb des mittig im Kar liegenden Felskopfes auf Kote 2239m und den Wiederaufstieg ein. Die Ersparnis an Höhe beträgt vielleicht 120m und die Überquerung des Kopfes stellt eben die alpinere Vorgehensweise dar, das ist es aber dann auch. Vielleicht böte sich bei mehrfacher Begehung eine etwas ausgefeilter Routenwahl durch die mühsamen Reisenquerungen, mehr Raffinesse ist aber aus dieser Überschreitung nicht herauszuholen.

Beim Aufstieg zur Gratrippe der Pleisenspitze galt es wieder die besten Hangverhältnisse zu wählen bei denen möglichst wenig loses Geröll der jungen Schotterreisen begangen werden muß. Zwischen hellem jungen Bruchs liegen ockerfarbene feste Partien, auf denen es sich recht angenehm bis zum Felsansatz steigen läßt.

Die felsigen Teile des Trichters oberhalb der Engstelle sind auf der rechten Seite angenehm fest und daher vorteilhafter als die linke Seite, allerdings ist zum Ausstieg (zu einem auch unterhalb schon deutlich sichtbaren Steinmann) dann nach links zu queren. Der Ausstieg aus der Aufstiegsrinne erfolgt etwa 120Hm unterhalb des Gipfelkreuzes der Pleisenspitze unweit vom Normalweg.

Rasch wird die Pleisenspitze erreicht. Ein unspektakulärer leichter Gipfel, aber auch der erste in der Karwendelhauptkette und daher eine Landmarke.

Der Übergang nahm knapp 75min in Anspruch, die Beschreibung im Führer spricht von zwei Stunden (über den Felskopf). Einen Vergleich mit der meistbegangenen Route unterhalb des Felskopfes werde ich wohl nicht bekommen, da dieser Übergang nicht mehr auf meinem Programm liegt.

Die wiederum tolle Aussicht von der Pleisenspitze wurde beim Füttern der frechen Dohlen genossen, die diesen touristisch stark genutzten Berg längst für sich als Futterquelle eingenommen haben.

Ein Biker mühte sich ab sein Radl bergab zu schleppen und fand einfach keinen Abschnitt am Gratrücken an dem er fahren konnte.

Mit drei wackeren Münchnerinnen wurde noch ein Weilchen geplaudert bevor es ab zur Hütte ging, vorbei am Radlträger mit seinem Betreuer. Das Duo erreichte die Pleisenhütte als ich schon längst mit Siggis toller Knödelsuppe fertig war.

Trotz großer Nachmittagsschwüle eilte ich in Vorfreude auf das Getränk den Abstieg hinab zum r²π/4, dessen mathematische Berechtigung erst nach eingehender Geometrieprüfung des Grundrisses klar wird, meinem Standardeinlöseort für den Parkgutschein.

Die Messung der Bergsteigeruhr zeigte 1.810Hm im Aufstieg und 8:40 Dauer der gesamten Runde, die ich als sehr abwechslungsreich und lohnend empfunden habe.

Mils, 29.07.2018

- und dieser Blick!

- immer wieder faszinierend dieses Exemplar

- Abzweigung zum Normalanstieg zur Larchetkarspitze

- Blick vom Vorderkar zurück auf die Pleisenspitze

- Aufstiegsflanke zum Pleisengrat, unten der Anstiegspfad sichtbar

- der Übergang im Überblick, zeitlos schön!

- Blick zum Lafatscher Joch

- auf der Pleisenspitze wie vor hundert Jahren

- erfreulicher Blick Richtung Gipfel der Pleisenspitze

- am Ausstieg des Aufstiegstrichters

- noch ein wenig Plagerei und dann fester Fels ab der Unterkante der Schrofen

- die Reisen durchwandert

- lockeres Reisengelände voraus

- diese ockerfarbene Rinne kann abgestiegen werden

- eine weite Querung auf unangenehmen Reisen steht bevor

- Westflanke des Felskopfes

- bereits am „Gamswechsel“ wie der Führer die Rippe beschreibt – Blick hinab auf das „breite Band“

- Rückblick auf die Strecke von der Larchetkarscharte

- in der Ostflanke des Felskopfes

- die kühne Larchetkarspitze

- der erste Gratturm wird unterhalb auf gestuften Schuttbändern umgangen

- Blick Richtung Felskopfüberschreitung

- bereits unterhalb der Scharte beim Abstieg ins Mitterkar

- Einstieg

- die Steilheit der Schlüsselstelle

- das weite Mitterkar zu Füßen der Larchetkarspitze

- Blick auf die Giganten der Karwendelhauptkette – die schöne Pyramide rechts ist die Seekarspitze

- Bäralpl in der Nördlichen Karwendelkette – in guter Erinnerung des vorwöchigen Vorhabens

- das nächste Ziel die Pleisenspitze – ein formschöner Gipfel von Osten aus gesehen

- Larchetkarspitze, 2.541m

- Blick hinab zur Scharte

- Gipfelbereich der Larchetkarspitze

- Blick auf den Gipfelaufstieg der Larchetkarspitze

- die Schlüsselstelle gut verseilt für den Abstieg

- Blick jenseits der Scharte in das Mitterkar

- das Fixseil bereits sichtbar

- in der kurzen Scharte

- unterhalb der Scharte

- unterhalb des südlich der Larchetkarspitze gelegenen Gratturmes, rechts befindet sich die Scharte

- den Anstieg am Felssaum gewählt und gut vorangekommen

- letzte Wiesenpartien

- im Mitterkar auf etwa 2.200m

- oberhalb des Toni-Gaugg-Weges Richtung Mitterkar

- malerisch geht es weiter

- diese Steilstufe wurde überwunden

- Wasser auftanken bei einer hochgelegenen Quelle

- der Graben an dem der Steig zu Ende geht

- kurz vor der Querung auf die linke Karseite (in Aufstiegsrichtung)

- rasch wird an Höhe gewonnen

- das Hinterkar wird sichtbar

- eindrucksvolle Landschaft

- eine kleine Labe auf 1.750m

- Ausblick nach oben

- Rückblick vom tollen Steig, angenehm im Schatten

- Steinmann weist den Weg in die Steilflanke

- Seitenwechsel angezeigt

- kurz im Graben aufgestiegen

- welche ein Blick nach Südwesten!

- Hinterkarbach mit tollen Gumpen

- Rückblick

- ohne große Höhensprünge

- am Jagdsteig

- bei dieser auffälligen Wurzel beginnt der Jagdsteig

- fast schon am Steig zum Kohlergraben

- ein Abstecher zur Schluchtkante, um den Überblick zu gewinnen

- an der Kante dahin nördlich aufwärts

- den Hang im Wald hinauf, ohne Steigspuren

- Blick Richtung Kohlergraben

- Einstieg in den kurzen Steig

- genau hinter dem Schotterhaufen geht es hinauf

- Hinterkarbach

- an der Abzweigung beim Hinterkarbach

- traumhafter Sommermorgen im Hinterautal

- am Weg zum Ausgangspunkt die Gipfel bereits sichtbar

- Larchetkarrunde

- 02 08 2018 Übergang Larchetkar Pleisen