Die höchste Erhebung der nördlichen Gratausläufer der Mieminger Kette trägt den Breitenkopf, der nicht nur einen gewaltigen Blick auf die Nordwände der Hauptkette bietet, sondern auch einen geschichtsträchtigen unterhalb der Geländeoberfläche.

Bereits seit dem endenden 15. Jhdt. sind in den nördlichen Karen der Kette Bergbauaktivitäten belegt. Man suchte nach silberhaltigen Blei- und Zinkerzen (Galmeierze) und wurde in zunächst reicher Weise auch fündig. Mit dem Ende des 19. Jhdts. und dem Beginn des 20. Jhdts. wurden mangels genügender Ausbeute, aufgrund der teuren Gewinnung durch die Hochlage und aus Geldmangel die Bergbauaktivitäten eingestellt.

Zurück blieben begehbare Stollen, die auch im Igelskar am Weg zum Breitenkopf befahren werden können und somit die eher kurze Bergtour zum Breitenkopf aufwerten.

Vom Parkplatz Gaistal aus starteten wir mit dem Anmarsch durch das Gaistal bis zum Igelsee.

Natürlich kann man diese 10 km lange Strecke auch schneller mit dem Radl als zu Fuß zurücklegen, allerdings bleibt der Eindruck vom schönen Tal beim langsameren Fußmarsch einprägsam erhalten und man kann das Schwarzbachkar mit dem möglichen Abstieg studieren.

Selbst recht früh am Morgen tummeln sich auf dieser Strecke schon zahllose Radfahrer mit und ohne Stromradl. Man sollte also nicht später als 7:30 Uhr starten, um einigermaßen allein auf dem Fahrweg zu marschieren.

Mit schnellem Schritt erreichten wir nach zwei Stunden den Igelsee, bei dem linkerhand ein nach wenigen Minuten endender Forstweg abzweigt. Am Ende desselben befindet sich ein Weidezaun hinter dem – bei einem unübersehbaren Steinmandl – der Steig zur Breitenkopfhütte abzweigt.

Vorbei am Holzstoß zur Mitnahme für die Nutzung der Breitenkopfhütte, eine versperrte Selbstversorgerhütte (DAV-Schloss, jedoch wegen der Virushysterie nicht zugänglich – Stand 2021) in beeindruckender Lage am östlichen Rand des Igelskars, geht es etwa 20 Minuten bis zu einer Abzweigung vom Steig linkerhand, die unterhalb der Halde des Hermann-Stollens führt.

Dieser Ort –vermutlich ein allgemeiner Installationsplatz für schweres Gerät – unterhalb der Halde dürfte von den Bergwerksbetreibern aus Gründen der Zugänglichkeit mit Pferdefuhrwerken gewählt worden sein, denn vom Abzweig zur Felsnische mit dem Überbleibsel des Kompressors führt eine sonderbar breite und ebene Rampe, die nicht nur einen Steig für Personen repräsentiert.

Man findet dort Reste eines – vermutlich zweistufigen – Kompressors der Firma Ingersoll-Sergeant Rock Drill New York, die sich von etwa 1870 an auf die Herstellung von Geräten und Apparaturen für den Bergbau befasst. Der Produktkatalog der Firma von 1921 zeigt ähnliche Kolbengehäuse wie sie in der Felsnische unter der Halde zu sehen sind.

Einige Meter weiter gelangt man auf einen Zugang zur ansehnlichen Halde des Stollens und entlang dieser stiegen wir bis zum Stollenmundloch auf.

Die Eingangsgebäude des Hermann–Stollens sind verfallen, die Reste von Grundmauern zeugen noch von einstigen Vorbauten, dem Bild1 nach eventuell Tagesunterkunft und Material- und Gerätemagazin.

Die Begehung des nahezu horizontalen Teils des Hermann-Stollens ist möglich und diese unternahmen wir auch. Den sehr steilen Bremsberg am Ende des horizontalen Teils konnten wir mangels Ausrüstung nicht begehen, einen Versuch über die rutschig-nassen Laufbohlen mit Querhölzern unterließen wir nach wenigen Aufstiegsmetern. Die Laufbohlen sind unter den Spreizen mit Letten verfüllt und man sollte schon eher feste Gummistiefel als leichte Bergschuhe zur Begehung tragen.

Der Bremsberg am Ende der Horizontalstrecke weist im schwachen Lichte der Taschenlampen schätzungsweise eine Steigung von 35 bis 40% auf und am Knickpunkt konnten wir keine ausgeprägte Profilvergrößerung des Stollenquerschnittes feststellen, die man zur Manipulation der Wägen annehmen würde.

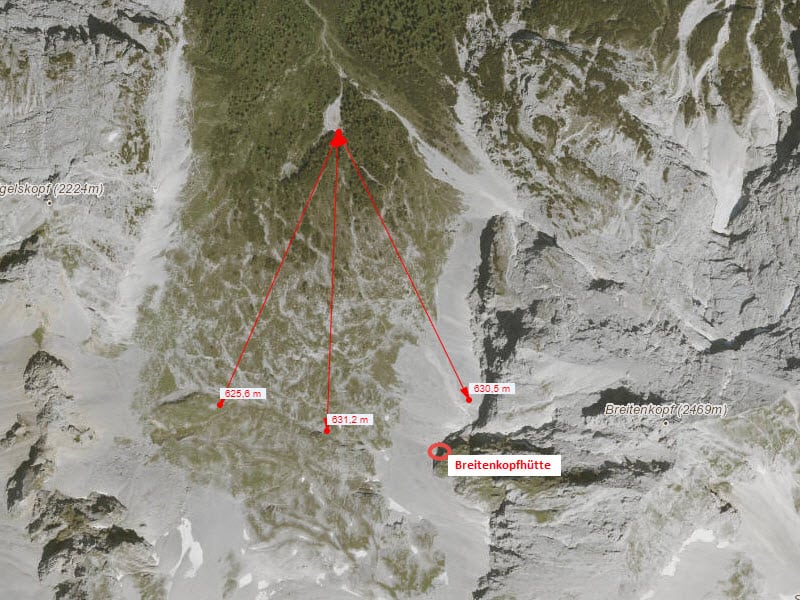

horizontale Ausdehnung Hermann-Stollen mit etwa 630 m Länge im Verhältnis zur Lage der Breitenkopfhütte

Durch einfache Zählung der Schritte und durch Multiplikation derselben mit einer mittleren Schrittlänge von 0,75 m erhält man eine recht genaue Länge des horizontalen Teils des Hermann-Stollens von 630 m. Durch diese – für die Grundrissbetrachtung der Oberflächenverhältnisse bemerkenswerte – Länge erklärt sich höchstwahrscheinlich auch die enorme Steigung des anschließenden Bremsberges, der mit dem Oberbaustollen1, der eigentlichen Erzlagerstätte bei der Breitenkopfhütte, verbunden ist. Zum Schluß fehlt jedoch ein Knick in Stollenlängsachsenrichtung, der notwendig erscheint, soll der Saigerriß (Abb. 39) auf Seite 42 stimmig sein, denn die horizontale Länge des Hermann-Stollens im Grundriss aufgetragen hat ihren Endpunkt bereits unweit der Breitenkopfhütte (siehe vermaßtes Luftbild), jedoch knapp 300 Hm tiefer (die Steigung im horizontalen Teil vernachlässigt).

Wieder ausgefahren setzten wir unseren Weg über Wiesenflächen zwischen Latschenfeldern südwestlich des Stollens aufsteigend fort und erreichten den Steig zur Breitenkopfhütte oberhalb der Geländestufe im flacheren Teil wieder, von wo aus die Hütte bereits sichtbar in ihrer geduckten Lage unterhalb eines Felsendaches wird.

Im Anmarsch zur Breitenkopfhütte schlängelten wir uns um zahlreiche Dolinenstrukturen herum, sodaß die Mulden stets vermieden wurden. Inmitten dieser findet man unweit vom „Welschen Loch“ (vermutlich ein altertümlicher Grubenbau) eine Quelle, die mittels Rohr gefaßt und mit einem Blechbecken versehen zur letzten Wasserversorgung vor der Breitenkopfhütte dient.

Im Berg hinter der Breitenkopfhütte befindet sich Oberbau-Stollen. Dieser wurde in Richtung einer mächtigen Kluft (Überschiebungsbahn?) vorgetrieben, die am Mundloch zu sehen ist. Bald erreicht der Stollen eine recht hohe Karstkaverne und in weiterer Folge eine Stollenstrecke mit ausgeprägten Kluftsysteme die schöne Harnischflächen aufweisen.

In der Stollenstrecke nach der großen Kaverne enden die Karststrukturen und werden auch durch Richtungsänderung der Längsachse nach Südost und wieder nach Ost nicht mehr gefunden.

Den nach der Hauptkaverne abzweigenden Stollen haben wir nicht betreten, er ist mittels Paletten abgesperrt und die Betretung als lebensgefährlich ausgewiesen. Details dieses Abschnitts des Oberbau-Stollens1 siehe Seite 41.

Nach dieser tollen Erkundung setzten wir unseren Aufstieg zum eigentlichen Ziel, dem Breitenkopf, an der Felslinie links hinter die Hütte über zunächst steilen Schutt fort. Weiter oben, bereits nach einer Kurve die durch Felslinie südlich der Breitenkopfhütte beschrieben wird, leitet ein sichtbarer Steig durch den Schutt zu den begrünten Flächen, die gegen die Nordwand des Hochplattig hin liegen.

Über sie steigt man bis zu einer Rippe auf, deren Südflanke zum Verbindungsgrat der Hauptkette zum Breitenkopf führt. Hier verbreitert sich das Nordkar des Hochplattig und dies ist von außen im Iglskar nicht sicht- und nicht erahnbar.

Diese Verbreiterung wird zum unteren Anstieg auf den Grat genutzt indem die schroffige Südflanke der Rippe erklommen wird.

Der Aufstieg wird nach den Schrofenhängen im unteren Teil nach oben hin immer brüchiger und zieht sich über einen kaum zu verfolgenden Steig nach oben bis zum Grat.

Diese Strecke ist durch seine brüchigen und mit Schutt übersäten Oberflächen ein nicht so erbaulicher Teil im gesamten Aufstieg. Bewundern kann man aber die gewaltigen Nordmauern des Hochplattig.

Erfreulich ist allein der Blick am Südgrat, dessen Ziel, der Breitenkopf, aber noch verborgen bleibt.

Die Begehung beginnt mit leichten, niederen Absätzen und steigert sich hinsichtlich des Einsatzes der Hände etwas gegen die breite Scharte hin, die vom Iglskar aus sichtbar ist. Gesamt gesehen bleibt der Grat aber in mäßiger Schwierigkeit.

Vor dem plötzlichen Steilabbruch des Grates erkennt man eine komfortable Rissbildung in der Flanke gegen das Schwarzbachkar hinab, die über ein paar Meter zu einem schwach ausgeprägten und schuttbedeckten Band hinab leitet, das den Steilabbruch überwindet und zur Grathöhe zurück führt.

Die steile Flanke muß wegen des vielen Schutts mit prüfendem Schritt begangen werden, stellt aber keine Schwierigkeit dar.

Es bietet sich dann ein kurzer Abstieg über schneidige Gratplatten einer Kluftbahn in das Tiefste der Scharte, die auf breitem schuttigem Gelände durchschritten wird und jenseits mit jäh aufsteigendem Fels des Gipfelaufbaues den letzten Abschnitt des Aufstiegs auf den Breitenkopf einleitet.

Ein Steinmann leitet wieder in die Ostflanke des Gipfelaufbaus und ab diesem beginnt ein kurzer Abschnitt an Kletterei der als schwierig einzustufen ist. Ein Riss von etwa 5 m Höhe muß dabei leicht ausgesetzt aufgestiegen werden.

Zur Hilfe befindet sich ein Kletterseil über in diesem Abschnitt, das oben um ein Felsköpfchen gelegt wurde. Für die Kräfte eines echten Sturzes erscheint dieser Festpunkt eher zweifelhaft, zum Aufziehen im Aufstieg ist er aber völlig ausreichend.

Es folgen weitere kurze leichte bis mäßig schwierige Gratabschnitte bis zum Gipfel und von der Scharte aus dauert der Aufstieg Gipfelaufbau kaum mehr als zehn Minuten. Am Weg zum Gipfel bietet sich rechterhand der Blick über eine steile Rinne hinab zum Nordostgrat, den wir zum Abstieg ins Schwarzbachkar nutzten.

Der umwerfend beeindruckende Blick vom Gipfel des Breitenkopfs nach Westen umfasst eine gewaltige Nordflanke bis ein Kettenzweig zwischen Grünstein und Marienbergspitzen nach Norden abbiegt.

Diese Front misst 5,5 km (mit Unterbrechung an der Grünsteinscharte) und ist mit jener der Heiterwand und jener in der Karwendelhauptkette eine der längsten in den Nördlichen Kalkalpen. Der Wandflucht entspringen die Nordgrate ins Gaistal hinab, die besteigenswerte Gipfel tragen und jeweils über Scharten überquerbar sind.

In den Karen dazwischen befinden sich mehrere Gebirgsseen deren Becken die Formung Gletschern der Eiszeiten verdanken.

Das stählerne Gipfelkreuz von 1958 am Breitenkopf wird von der DAV-Sektion Coburg betreut und ist eines der ältesten weit und breit.

Ein Blick nach Norden gegenüber zeigt die eindrucksvolle Zugspitze und das Platt, sowie den langen Grat von den Gatterlspitzen auf den Schneefernerkopf und im Osten schließlich türmt sich die mächtige Hochwand auf, deren Überschreitung vom Karkopf aus ein einmaliges Erlebnis darstellt.

Der AV-Führer beschreibt eine Aufstiegsmöglichkeit vom Nordgrat auf den Hochplattig und vom Breitenkopf aus sieht diese Route, die nur mit mäßiger Schwierigkeit, jedoch mit Brüchigkeit eingestuft wurde, nicht sonderlich einladend aus.

Für den Abstieg sah die Planung das Schwarzbachkar vor und die steile Rinne, die im Gipfelbereich ansetzt, bildete den Einstieg in den Abstieg.

Über die ersten Meter kamen wir trotz viel Schutt gut hinab, noch vor der Hälfte, so unser Eindruck, mußten wir aber auf den Grat hinaus queren, um festen Fels ohne rolliges Material zu finden. Weiter unten, im flacheren Teil, wird der Grat auch breiter.

Die Steilheit der Gratflanke in das Schwarzbachkar unterbindet jeden Blick auf den unteren Teil und dabei hat der Bergsteiger bereits seine Erfahrungen gemacht, die auch in einem mehr oder weniger großen Dilemma endeten.

Auf der Suche nach einer geeigneten Stelle für den Abstieg durch die Grasschrofen näherten wir uns einer wenig ausgeprägten Graterhebung und beschlossen in die Mulde an dieser Stelle abzusteigen, auch wenn sich immer noch kein durchgehender Blick über die Flanke bis zu den Schuttreisen im Kar aufgetan hatte.

Etwa in der Hälfte des Abstiegs durch die Flanke erreichten wir einen Steinmann, der unsere Entscheidung bestätigte und uns beflügelte, wegen etwaiger ungangbarer Felsen bis zu den Reisen im Kar keinen weiteren Aufstieg machen zu müssen, um eine andere Stelle zu suchen.

So stiegen wir die bis zu einer von oben gesehen sehr ausgeprägten Felsrippe hinab, die zu beiden Seiten steil abfallende Rinnen aufweist. Die linke mit einem Steilabbruch wurde verworfen und die vielversprechende rechte Rinne über steile Schrofen abgestiegen.

Unten wieder dieselbe Situation und wieder bot der Abstieg rechts die bessere Wahl. Der prüfende Blick über die restlichen etwa 15 Hm ließ uns aufatmen, sie waren steil, aber recht einfach in festem Fels zu begehen.

Über die Reisen bis zu blockigerem Material versuchten wir so weit als möglich karauswärts zu queren, um die Strecke im mächtigen Schwarzbachkar zu verkürzen.

Dennoch blieb eine gute Strecke bis zum Latschengürtel, der, noch nicht vorher erkundet, ein weiters Abenteuer im Abstieg darstellt.

Für Abenteuer dieser Art empfiehlt sich sehr, die Strecken bei der Tourvorbereitung in TIRIS mit dem Hintergrund des Orthofotos anzusehen. Und wenn man auch nur den Ort des Einstiegs in den Latschengürtel erkennt hat man schon einen Gutteil an Suche vorab erkundet. Diese Perspektive eröffnet im Gelände dann so manchen weiteren geschickten Schachzug in der Routenwahl.

Allerdings hatten wir das diesmal nicht durchgeführt und steuerten auf die breite Latschen Front zu, behielten jedoch die oberste Position, um nicht wieder aufsteigen zu müssen.

Dabei stellten wir fest, daß die Steigspuren gem. AV-Karte von einer großen Mure weggespült worden sind und das Gelände schlecht gangbar war. So querten wir eine breite Latschengasse an, die sich weit hinunter zu ziehen schien.

der sich leider an einem breiten Murengraben verläuft

der sich leider an einem breiten Murengraben verläuft

Leider mußten wir an ihrem Ende feststellen, daß wieder einmal eine gewisse Strecke Abenteuerparcours zu bewältigen war und machten uns durch den Dschungel auf, die nächste durchscheinende Latschengasse zu erreichen.

nach dem Rückzug und einer – glücklicherweise kurzen – Latschendurchquerung haben wir den unteren Steigverlauf gefunden

Jenseits des Krummholzes stellen wir dann zum Glück fest, daß es einen Hauch von Steig gab, dem wir folgen konnten und der uns auch zum diesseitigen Ende des Steigs brachte, den die Mure schuf.

Schräg gegenüber konnten wir den Steigverlauf gleich sehen. Allerdings kamen wir einige Male leicht vom Steig ab, fanden ihn aber immer gleich wieder und gelangten zu einer breiten Schuttreise, die den Steig unterhalb des mächtigen Nordsockels des Breitenkopfgrates scheinbar durchschnitt.

Scheinbar nur deshalb, weil der Schuttstrom eine Spitzkehre abschnitt. Bei der Umschau konnte glücklicherweise gleich die Fortsetzung des Steigs gefunden werden.

Dieser Steig zog sich weit hinab ins Gaistal und als wir ihn im Wald verloren marschierten wir querfeldein durch die letzten Hänge bergab der Gaistal Straße zu, über die wir den Weg zum Parkplatz fortsetzten.

nach etwa 150 Hm Wald am Schwarzbach Unterlauf angekommen (links oberhalb des leuchtenden Laubbaumes in Bildmitte kommt man vom Kar auf den Steig im Wald)

Die Runde besticht schon zu Beginn mit der Schönheit des Gaistales und die Durchquerung des Tales bietet die Möglichkeit das Schwarzbachkar etwas unter die Lupe zu nehmen, auch wenn das Licht des Morgens noch spärlich darin zu finden ist.

Wir haben für die Runde mit 1.350 Hm Aufstieg und die Besichtigung der Stollen 9:50 Stunden benötigt. Die Strecke ist mit 26 km keine geringe, vor allem, wenn man sie so wie wir, zu Fuß zurücklegt.

Mils, 05.09.2021

1 Wolkersdorfer 1989: Zur Geschichte, Mineralisation und Genese des ehemaligen Bergbaues auf die Blei-Zink-Vorkommen SE des Ehrwalder Talkessels, Abb. 15 – Seite 24

- auf der Gaistalstraße – Hintergrund Karkopf und Hochwand

- Breitenkopf mit Nordgrat und Schwarzbachkar

- Iglsee

- vom Igelsee zum Igelskar mit Breitenkopf

- Abzweig zum Steig ins Igelskar

- Reste eines Kompressors unterhalb des Hermann-Stollens

- Halde des Hermann-Stollens

- Mundloch des Hermann-Stollens

- im Hermann-Stollen

- Beginn des Bremsberges im Hermann-Stollen; mit beträchtlicher Steigung und rutschigen Steigbohlen

- horizontale Ausdehnung Hermann-Stollen mit etwa 630 m Länge im Verhältnis zur Lage der Breitenkopfhütte

- im Igelskar unterwegs zur Breitenkopfhütte

- westlich die Igelsköpfe

- nördlich das Zugspitzmassiv

- altertümlicher Bergbau „Welsches Loch“

- Quellbrunnen vor der Breitenkopfhütte

- Breitenkopfhütte

- Mundloch des Oberbau-Stollens

- Blick zu den Igelsköpfen

- Kaverne im Oberbau-Stollens

- Harnischfläche im Oberbau-Stollen

- Blick in der Karstkaverne nach oben – Oberbau-Stollen

- bereits nach der Breitenkopfhütte am Weg ins hintere Igelskar

- die Felsnase oberhalb der Reisen wird angesteuert

- unterhalb der Felsnase – rechts davon der Anstieg

- Nordwand des Hochplattig mit Schneeresten im Kar

- Blick aus dem hinteren Igelskar

- Aufstiegsgelände auf den Grat

- Richtungswechsel oberhalb der Schrofen

- Verbindungsgrat zum Hochplattig

- Rückblick auf die Rippe, die links umgangen wird

- Aufstiegsgelände zum Grat

- Evi am Nordgrat zum Breitenkopf

- Schwarzbachkar östlich des Grates

- Aufstieg im Rückblick

- Hochplattig-Nordwand

- erfreut am leichten Grat

- hin und wieder schmale Stellen

- Abstieg zur Umgehung des Steilabbruches vor der Scharte

- Flanke ins Schwarzbachkar

- Gratverlauf in der Scharte

- Evi in der Ostflanke

- Rückblick auf den Steilabbruch

- Gipfelaufbau jenseits der Scharte

- Steinmann in der Ostflanke nach der Scharte

- Aufstieg zur Grathöhe – Kletterseil zur Hilfe (Bildmitte)

- Evi am Ende des ausgesetzten Aufstiegs auf Grathöhe

- letzte Höhenmeter zum Gipfel des Breitenkopfs

- noch eine etwas luftigere Passage zu bewältigen

- am Gipfelgrat nach Westen geblickt

- Abstiegsgelände nach Nordosten

- letzte Meter am Gipfelgrat – im Hintergrund die Hochwand

- Aufstieg mit Scharte im Rückblick

- Hochplattig-Nordwand mit Gratverlauf zum Breitenkopf

- Fernsicht nach Westen mit der gewaltigen Nordwandmauer der Mieminger

- Ehrwalder Becken mit dem höchsten Gipfel der Ammergauer Alpen, dem Daniel rechts der Bildmitte

- Zugspitzmassiv im Norden

- Blassenkamm in Wolken und Wettersteinkamm im Vordergrund rechts

- Breitenkopf Nordwestflanke des Nordostgrates, rechts Hochwand

- Gipfelkreuz Breitenkopf, 2.469 m

- Rinne hinab zum Nordostgrat am Breitenkopf – unser Abstieg ins Schwarzbachkar

- steil und brüchig geht es knapp die Hälfte in der Rinne hinab bevor wir links auf den Grat querten

- im flachen Teil am Nordostgrat

- steile, wiesendurchzogene Schrofen bilden das Abstiegsgelände

- vor einer Graterhebung (Bild in Gegenrichtung aufgenommen) stiegen wir in den Trichter ab

- auf halbem Weg ein Steinmann

- im unteren Teil das Gelände oberhalb der Schotterreisen immer noch nicht vollständig einsehbar

- Blick am markanten Felskopf nach links – unbegehbar

- Blick am markanten Felskopf nach rechts – komfortabel bis zur nächsten Stufe begehbar

- Abstieg zur nächsten Stufe; rechts oben der markante Felskopf

- letzte Stufe vor den Reisen – rechts gut abkletterbar in mäßig schwierigem Gelände

- letzte Stufe vor den Reisen – links abkletterbar in eher griffarmem schwierigerem Gelände

- Einstieg links von unten

- letzte Rinne mäßig schwierig

- Evi meistert die Passage mit ein wenig Akrobatik

- links oberhalb Evi die Abstiegsroute und der markante Felskopf

- Abfahrt in den Reisen des Schwarzbachkars

- in Summe leichter Abstieg und durch nicht überstürzte Handlungen auch ohne Rückstieg gelungen

- in den Reisen, Abstieg ins Schwarzbachkar in der rechten Bildhälfte gut erkennbar

- Grat zum Hochplattig; der Ankunftspunkt am Grat beim Aufstieg aus dem Igelskar liegt im äußerst rechten Bildviertel

- Querung im Abstieg zum Karboden im Schwarzbachkar

- Rückseite der Alpl-Scharte; laut Führer zu beiden Seiten in mäßig schwieriger Kletterei zu begehen

- Abstieg über eine Muschelkalkscholle zu den Latschenfeldern, an denen der Steig beginnt

- mit herrlichen Blicke auf die Wettersteinseite

- oberer Steigverlauf

- der sich leider an einem breiten Murengraben verläuft

- nach dem Rückzug und einer – glücklicherweise kurzen – Latschendurchquerung haben wir den unteren Steigverlauf gefunden

- und sehen auch schon dessen Fortsetzung jenseits des Murenbetts (genau in Bildmitte)

- hier größer mit Steinmann markiert

- Murenbett im Oberlauf; oben kamen wir zuerst aus dem Kar an

- Fortsetzung des Steiges mit Latschengasse in Bildmitte erkennbar

- Rückblick aus der Latschengasse

- Rückblick am Steig im Lärchenwald

- vermeintliches Steigende nach Umrundung des Sockels des Nordostgrates

- unterhalb rückwärts geht die Spitzkehre weiter in den Wald

- nach etwa 150 Hm Wald am Schwarzbach Unterlauf angekommen (links oberhalb des leuchtenden Laubbaumes in Bildmitte kommt man vom Kar auf den Steig im Wald)

- Rückblick nach Überquerung der Leutascher Ache

- kein schlechter Berg der Breitenkopf im Rückblick