Der Südöstliche Sellrainkamm bietet eine lange und leichte Kammbegehung vom Wildkopf, östlich des Schaldersjoches gelegen, bis zum Sendersjöchl, bei der mit dem Schwarzhorn ihre höchste Erhebung erreicht wird. Die Strecke von der Wildkopfscharte zum Wildkopf wird dabei am Steig doppelt begangen, da es leider keinen direkten Anstieg von der Seducker Hochalm auf den Wildkopf gibt. Der Direktanstieg im steilen Schrofengelände ist jedoch möglich.

Genauer genommen muß man den Wildkopf, auf dem das Gipfelkreuz errichtet wurde, als einen Vorgipfel verstehen, denn der eigentliche Gipfel mit 2.738 m Höhe befindet sich westlich vom Kreuzgipfel und die Schartenhöhe (zwischen beiden) des Kreuzgipfels erreicht nicht die Kriterien für die Bezeichnung als Doppelgipfel.

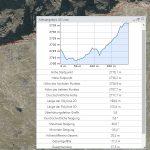

Diese topographischen Verhältnisse werden den meisten Besteigern des Kreuzgipfels einerlei sein, jedoch lohnt es sich für den Erfahrenen die mäßig schwierigen, recht kurzen und netten Klettereien in durchwegs festem Glimmerschiefer zum westlich gelegenen Hauptgipfel zu unternehmen. Diese kleine Extratour stellt dem Gratkletterfreund auf der durchwegs über Steige verlaufenden Kammüberschreitung eine kleine Prise Salz in der Suppe dar, die er nützen sollte. In der Bildergalerie befindet sich ein Profil aus TIRIS entnommen.

Der Start der bärigen Runde erfolgt im Oberbergtal am Parkplatz in Seduck, dass die Einheimischen auch so schreiben, entgegen den touristischen Wegweisern, auf welchen sich die Schreibweise „Sedugg“ findet. Vom Parkplatz aus kann auch ein Spitzl des Wildkopfs gesichtet werden.

Über den Oberbergbach auf der Asphaltstraße bis zum Gasthaus Alpenfrieden zweigt gleich rechts vor dem Gasthaus der Steig zur Seducker Hochalm ab, der steil beginnt und nach dem Passieren einer Materialseilbahn im Wald verschwindet.

Im Aufstieg trifft man alsbald im Wald einer Gabelung des Steiges an der der Verfasser die linke Möglichkeit empfiehlt, nachdem er die rechte Seite im Abstieg beging. Links führt der Steig hinaus auf eine Weidefläche, die vom Issebach durchzogen wird und es danach sehr steil weitergeht.

Die Möglichkeit rechts führt im oberen Teil ebenfalls über die Weide und ist durch Nutzung der Steige durch das Almvieh über längere Teilstrecken in Letten und unwegsames Gelände verwandelt. Oberhalb der Waldgrenze endet die Weide und die Steige vereinen sich wieder.

Der Steig links führt sodann an eine Almhütte heran, zweigt aber kurz vorher rechts ab und führt bis zur Vereinigung mit dem rechten Steig kurzzeitig in die Gegenrichtung des bisherigen Anstiegs. Ein einziger Steig führt anschließend in westlicher Richtung zur Seducker Hochalm weiter.

Das makellose Spätfrühlingswetter mit der ungetrübten Sonnenbeleuchtung zauberte am frühen Vormittag bereits unglaubliche Farben in den Jungwald und auf die Zwergstrauchmatten durchzogen mit blühenden Alpenrosen. Im Hintergrund dazu die noch weißen Gletschergipfel des Alpeinerkamms.

Die Seducker Hochalm war bei unserer Begehung bewirtschaftet, jedoch mußte der Almwirt noch viele Stunden auf unsere Einkehr warten, denn die weite Runde über den Kamm wollte erst begangen werden. Später plauderten wir über die Schitour auf die Wildkopfscharte, von der man hört, sie aber nie sieht und die von Seduck aus manchen Winters möglich ist, wenn die Südhänge im Frühjahr noch genügend Schneebedeckung aufweisen.

Der Steig führt an der Seducker Hochalm weiter gegen Norden auf die Wildkopfscharte. Bis zur Hütte rechne man mit etwa eineinhalb Stunden und von der Alm bis zur Wildkopfscharte mit einer Dreiviertelstunde. Von der Scharte bis zum Wildkopf eine weitere Dreiviertelstunde, sodaß vom Tal bis zum Wildkopf Kreuzgipfel drei bis dreieinviertel Stunden angesetzt werden können.

Nach der Wildkopfscharte muß zweimal abgestiegen werden, um Gratköpfe zu überwinden. Die Abstiege sind moderat in der Höhe. Zuletzt möchte man gern über eine recht glatte Plattenflanke zum Gipfel aufsteigen, der Steig führt jedoch unterhalb um dieselbe herum und berührt nur leicht die Felsflächen.

vom höchsten Gratbuckel aus auf den Wildkopf geblickt; ein paar wenig tiefe Scharten sind auf ihn abzuschreiten

Das Holzgipfelkreuz am Wildkopf wurde eindrucksvoll zimmermannsmäßig gefertigt und dient seit wenigen Jahren dem Schmuck des Vorgipfels.

Der beeindruckende Ausblick vom Wildkopf reicht vom Blick auf die nächste Etappe im Nordosten mit Hoher Schöne, Schwarzhorn und Schwarzer Wand über die Kalkkögel und auf das Stubaital im Osten.

Im Süden beeindruckt der Alpeinerkamm, stets an Höhe zunehmend, von der Seblasspitze über Brennerspitze – in der Ferne Wilder Freiger – und Knotenspitzen bis zu den Seespitzen und schließlich, fast verdeckt von der Östlichen Seespitze, die Ruderhofspitze.

Wildes Grübl im Vordergrund, hinten der Alpeiner Gletscher mit den Schwarzenbergspitzen; rechts Hohe Villerspitze

Am Ende des Alpeiner Ferners thronen die Schwarzenbergspitzen im Südwesten und nach Westen aufschließend der mächtige Schrankogel bevor die Dreitausenderschau im zentralen Stubai durch die schroff aufragende Flanke der Hohen Villerspitze im Vordergrund unterbrochen wird.

Vor der Hohen Villerspitze, im unmittelbaren Vordergrund befindet sich der eigentliche Gipfel des Wildkopfs, kaum 200 m vom Kreuzgipfel entfernt. Er behindert die Sicht auf den Grat zwischen Hoher Villerspitze und Lüsener Villerspitze, einem sagenhaft schönen Abenteuer, beschrieben im obigen Link.

Gegenüber im Nordwesten befinden sich im Kamm, den die Villerspitzen nach Norden bilden, bärige Schitourengipfel, unter anderem: Gallwieser Mittergrat, Roter Kogel, Sömen und das Fotscher Windegg weit nördlich.

Der Übergang auf den eigentlichen Wildkopf besteht im Abstieg in eine kleine Senke, einem Aufstieg auf einen schrägen Zahn und einem Senkrechtabbruch über ein paar Meter, der im festen Fels leicht abgeklettert werden kann.

Auf diese Passage folgt eine nächste schräg gerichtete Schuppe, die etwas an Schärfe gegen oben hin zunimmt. Vorwiegend südlich wird sie genommen. Nach dieser Passage wird der Gipfel in wenigen Minuten erreicht.

Ein abgebrochener Skistock mit Aufdrucken aus den achtziger Jahren war das einzige Markierungsmaterial, das auf dem flachen Gipfelplateau vorgefunden werden konnte. Mit einem kleinen Steinmann als Fundament ließ sich daraus eine schnelle Gipfelmarkierung basteln.

Ein Foto des Kreuzgipfels aus ansprechender Perspektive sowie ein eindrucksvoller Blick auf die schneidigen Grate der Villerspitzen kann sonst noch vom Wildkopf Hauptgipfel mitgenommen werden. Knappe 40 Minuten ohne Hast dauerte der kleine Ausflug vom Kreuzgipfel.

Alpeiner Ferner mit umliegenden Gipfeln, mittig die Schwarzenbergspitzen, links Seespitzen, Ruderhofspitze, rechts Schrankogel, Schrandele und Hinterer Wilder Turm

Zurück beim Gipfelkreuz traten wir sogleich die lange Überschreitung an mit dem ersten Abschnitt über die beiden Graterhebungen zurück in die Wildkopfscharte und begleitenden Schönheiten an Alpenblumen neben dem Steig.

Zunächst führt die Route mit moderatem Auf und Ab in eine kleine Grateinsenkung vor einem signifikanteren Anstieg von etwa 100 Hm, der den Westanstieg zur Hohen Schöne einleitet. Vor der Senke zum Anstieg wechselt das Gestein über von der extremen Ausbildung der Glimmerschiefer in einen Schiefergneis mit Ausbildung deutlich größerer blockiger Schollen am Grat.

Der Anstieg führt über unerwartet steiles Gelände auf eine Art Hochfläche, durchzogen mit kleinen Senken von Bergzerreissungen sowie mit der massivsten Ausprägung an der Hohen Schöne selbst.

Die Route führt hinab in eine breite Mulde, die noch Mitte Juni mit tiefem Schnee gefüllt ist, zwischen dem Hochplateau und der Hohen Schöne. Die Gesteinsbrocken werden größer und ändern auch die Farbe, dunkles Amphibolitgestein tritt auf.

Links in der Mulde, nordwestlich, führt ein Steig hinab zur Potsdamerhütte.

in den Mulden am Kamm halten sich auf 2.600 m im Juni noch leeseitige Einwehungen des Winters, hier mit der Höhen Schöne im Hintergrund

Schenkt man neugierigen Schafen am Kammverlauf zur Hohen Schöne, die sich auf den Weg machen den Neuankömmlingen entgegenzuströmen, keine Beachtung, dann ist man sie und ihr manchmal herzzerreißendes Geblöke nach wenigen Minuten wieder los.

Die Hohe Schöne stellt keinen Gipfel dar, den man sich klassisch vorstellt. Ein recht runder Blockgesteinshöcker mit einer wettergepeitschten schiefen Markierungsstange, die nicht einmal am Hochpunkt errichtet wurde, enttäuscht als bezeichneter Gipfel.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei bestenfalls um einen Signalgipfel für die Almwirtschaft, topographisch kann der Hohen Schöne jedenfalls kein Gipfelstatus zuerkannt werden, da keine Schartenhöhe zum Schwarzhorn hin vorhanden ist, im Gegenteil, der Grat steigt stetig weiter an.

Ohne zu verweilen, verließen wir die Hohe Schöne in Richtung Schwarzhorn. Von der Hohen Schöne führt der Steig aus der Mulde nordwestlich auf eine Grathöhe, die etwas schmaler weiterführt. Dabei passiert man beim Grataufstieg noch eine Linse mit sogenanntem Muskovitgranitgneis.

Nicht lange bleibt die Route auf der Grathöhe, nach zwei Minuten Gehzeit führt sie in die westliche Flanke hinab. Nicht sehr weit, jedoch gut 20 Hm.

Im Abstieg wird die Flanke wird und führte bei unserer Begehung noch ein bemerkenswertes Schneefeld, das wir am oberen Rand, unterhalb der Felsen, durchschritten. Diese Flanke, bis kurz vor die Scharte, wird von einem Band von Biotitgranitgneis gebildet.

Das Ende des Abstieges befindet man sich wenige Meter unterhalb der Verbindungsscharte zum Schwarzhorn, zu der der Steig hinaufführt. Dort wechselt das Gestein wieder in den Glimmerschiefer. Wenige Steigminuten führen über die breite steinige Flanke auf das Schwarzhorn.

Ein kleines Holzgipfelkreuz schmückt das Schwarzhorn und sein Gipfelbuch fanden wir leider in schlimmem Zustand, völlig durchfeuchtet, zerfallen und teilweise schimmlig. Nicht gerade würdig als Zierde der höchsten Erhebung im Kamm.

Vom Schwarzhorn genießt man eine sehr schöne Rundumsicht und auf die Nennung aller bedeutenden Gipfel im Umkreis wird hier verzichtet. Eine ausführliche Benennung findet man im Bericht zum Schwarzhorn dazu.

Interessant am Nordgrat, den das Schwarzhorn entsendet, ist die Würdigung des Gipfels der Schwarzen Wand, auf dem ein schönes großes Gipfelkreuz errichtet wurde. Der Grat dorthin wäre sicher eine Begehung wert, im Rahmen dieser Überschreitung jedoch zu viel des Guten.

Derr Abstieg vom Schwarzhorn beginnt auf schmalem Grat und führt hinab in eine sehr breite seichte Mulde, von der aus der Steig allmählich in den steilen Südhang hinab zur Marchsäule führt. Beherrschendes Gestein auf diesem Abstieg ist der Biotitgranitgneis.

Im Bereich der Mulde kann direkt am Steig, inmitten der großen Blöcke und Platten, die mineralische Form von Biotit beobachtet werden.

Marchsäule, so nennt sich die Gratabflachung im Westgrat zum Schwarzhorn, die im Abstieg als nächster Meilenstein der Rundtour erreicht wird. Sie stellt keinen eigenständigen Gipfel dar, vielmehr muß man ihre Würdigung als „March“ (stubaierisch für Markpunkt, Markierung) durch die Besteigung vom Sendersjöchl aus verstehen. Von dort aus ist die Marchsäule der erst Flachpunkt eines steilen Anstieges und erring dadurch ihre Bedeutung, die im Abstieg vom Kamm nicht nachvollzogen werden kann.

Das hölzerne Gipfelkreuz ist wohl ob der untergeordneten Rolle des Punktes in der Neuzeit ziemlich verwahrlost worden, die Halteseile sind längst abgerissen, beeindruckender Flechtenbewuchs zeugt vom Alter der Balken und es gibt kein Buch. Punkten kann die einst wichtige Marchsäule heute nur noch als Fotomotiv des Kreuzes vor der Kulisse der gewaltigen Kalkkögel im Osten.

Den eben erwähnten steilen Abstieg kostet der Absteigende sofort nach dem kleinen Plateau mit dem Kreuz aus, indem über sehr steile, schroffige Bergwiesen abgestiegen werden muß. Stöcke sind dabei von Vorteil, es sei denn, man erfreut sich blühender Jugend oder unversehrter Gelenke im Alter. Tröstend dabei ist, daß das Sendersjöchl nicht viel tiefer liegt und die Mühen in wenigen Minuten erledigt sind.

Das eigentliche Sendersjöchl wird auf der Rundtour nicht betreten, der Steig zurück zur Seducker Hochalm kehrt unterhalb des Grates bereits nach Westen um. Am Grat vor der Umkehr kann das einsame Senderstal gut überblickt werden. Im Winter ein großartiges Schitourenziel und ganzjährig ein Gamsrevier.

Der Weg zurück ist nicht – wie man meinen könnte – ohne Aufstiegshürden, kleine Zwischenaufstiege sind hier zu bewältigen und wem die Tour bisher schon in die Füße gegangen ist, der möge sich spätestens an dieser Textstelle bewußt werden, daß die Runde zwar bergsteigerisch leicht ist, jedoch konditionell eine gewisse Herausforderung stellt. Von der Gesamtstrecke wurden hier erst etwa 60% gewonnen.

Ebenfalls könnte man meinen, daß der Rückweg angesichts der schönen und abwechslungsreichen Gratstrecke nun eine langweilige Pflichtübung auf einem ausgetretenen Steig erwarten ließe.

Nun, die Topographie des Steiges zurück zur Seducker Hochalm kann wie folgt beschrieben werden:

am Rückweg sind schroffige Rippen unten zu umgehen, daher leichtes Auf und Ab des Steiges im ersten Teil

Zunächst führt die Route – zum Ärgernis des Begehers – tief hinab. Zu tief, um den schwindenden Höhenunterschied zur Alm als einen angenehm abwärts gerichteten Steig wahrzunehmen. Dann geht es unterhalb von einigen Schrofenrippen – die ursächlich für den tiefen Steig verantwortlich sind – um dieselben herum, um dann über eine moderate jedoch merkbare Strecke wieder anzusteigen.

Anschließend hat man die Auf und Ab Strecke größtenteils überwunden und der Steig wird gegen die Alm hin zahm. Eine Stunde mag man schnellen Schrittes dafür ins Kalkül ziehen.

Alte Karten zeigen auch einen Steig – etwa oberhalb der schwer im Kartenwerk zu findenden „Steininger Alm“ – von der Hohen Schöne hinab. Naheliegend als kürzeste Verbindung vom Fotschertal ins Oberbergtal und parallel zum Übergang über die Wildkopfscharte, jedoch etwas weiter talauswärts im Oberbergtal gelegen. Die Abzweigung ist vom bezeichneten Steig zur Seducker Hochalm aus sichtbar und befindet sich nach zwei kurz aufeinander folgenden Wasserrinnen unterhalb des Schwarzhorns. Wir haben das Abenteuer nicht unternommen, da auch das Ende des Steiges nicht direkt in Seduck liegt, sondern etwas östlich davon.

Auf der Seducker Hochalm trafen wir gerade noch die Wirtsleute an und es ging sich bei einem netten Plausch über die Möglichkeiten des Winters auf dem Kamm um den Wildkopf eine Dose Bier aus. Der Abstieg zieht sich in zügigem Marsch von der Alm noch gut eine Stunde bis zum Parkplatz.

Wir unternahmen ihn über die besagte längere Stecke durch die große Weide und den Wald, welche, wie oben erwähnt, nicht empfohlen werden kann.

Auf 16,6 km Streckenlänge werden auf der Rundtour gesamt 1.780 Hm zurückgelegt. Den Abstieg vom Sendersjöchl sollte man wie erwähnt nicht unterschätzen. Natürlich wäre es auch möglich vom Sendersjöchl direkt über schroffige Bergwiesen auf den Steig abzusteigen, jedoch ist diese Variante nur dem Spezialisten empfohlen, der Erfahrung mit weglosem Gelände besitzt. Gesamt benötigten wir für die Rundtour 10:20 Stunden, wobei hier etwa 90 min Pausen enthalten sind, sowie die Gratstrecke zum Westlichen Wildkopf.

Mils, 12.06.2022

- Ausgangspunkt Parkplatz Seduck

- am Weg zur Seducker Hochalm, Parkplatz links unten

- Weggabelung; Empfehlung: links weiter

- unglaubliche Farben am Zenit des Frühlings

- am Steig an der Waldgrenze

- herrliche Ausblicke auf den Alpeinerkamm

- kurz vor der Almhütte wendet der Steig nach Nordosten zum rechts von der Gabelung abgehenden Steig

- Oberbergtal mit Tuxer Alpen im Hintergrund

- an der Seducker Hochalm

- an der Wildkopfscharte

- Blick auf den von der Hohen Villerspitze nordwärts ziehenden Kamm mit bärigen Schitourenzielen

- Lüsener Villerspitze von der Wildkopfscharte

- samtig erscheint seine Blütenoberfläche bei herrlichem Licht

- vom höchsten Gratbuckel aus auf den Wildkopf geblickt; ein paar wenig tiefe Scharten sind auf ihn abzuschreiten

- Knotenspitzen in den Alpeiner Bergen

- am letzten Gratbuckel auf den Wildkopf Kreuzgipfel geblickt

- Talblick mit Seducker Hochalm

- Wildkopf Kreuzgipfel, 2.718 m

- Alpeiner Berge im Süden gegenüber, in linker Bildhälfte die Brennerspitze im Hintergrund Habicht und Feuersteine

- Wildes Grübl im Vordergrund, hinten der Alpeiner Gletscher mit den Schwarzenbergspitzen; rechts Hohe Villerspitze

- Hohe und Lüsener Villerspitze, Hohe Röte und Gallwieser Mittergrat

- Roter Kogel, Sömen und Fotscher Windegg im äußersten Norden

- Kammüberschreitung der Südöstlichen Sellrainer Berge vor uns, hinten Kalkkögel

- Abkletterstelle am Weg zum Gipfel des Westlichen Wildkopfs

- Rückblick über die Grat vom Kreuzgipfel auf den Westlichen Wildkopf

- inneres Fotschertal mit Potsdamerhütte vom Westlichen Wildkopf gesehen

- Alpeiner Ferner mit umliegenden Gipfeln, mittig die Schwarzenbergspitzen, links Seespitzen, Ruderhofspitze, rechts Schrankogel, Schrandele und Hinterer Wilder Turm

- Wildkopf Kreuzgipfel am Rückweg vom Westlichen Wildkopf gesehen

- die Zottige Primel am Weg zurück zur Wildkopfscharte

- östlich der Wildkopfscharte bleibt der Steig zunächst südostseitig unterhalb der Kammhöhe

- dann wechselt der Steig auf die Nordwestseite

- in den Mulden am Kamm halten sich auf 2.600 m im Juni noch leeseitige Einwehungen des Winters, hier mit der Höhen Schöne im Hintergrund

- herrlicher Ausblick auf den Serleskamm und die Zillertaler Alpen im Hintergrund

- am Aufstieg zur Höhen Schöne

- der Kleine Fuchs ist häufig zu sehen

- schönes Beispiel von Bergzerreißung, Hohe Schöne rechts, links ein unbenannter Gratkopf

- tiefe Schneereste im Tälchen zwischen den abgerutschten Flanken; links Abzweigung zur Potsdamerhütte

- Aufstieg vom Tälchen zur Hohen Schöne

- Rückblick über die Überschreitung vom Wildkopf

- enttäuschende Markierung des Hochpunktes der Hohen Schöne

- Ausblick auf das Schwarzhorn und links davon der Gipfel der Schwarzen Wand

- kurz vor der Scharte zum Schwarzhorn in der steilen Nordwestflanke (Biotitgranitgneis)

- Abstieg in der steilen Flanke zur Scharte zum Schwarzhorn; Schneereste an der Grenze zum Steig

- Aufstieg von der Scharte zum Schwarzhorn

- Schwarzhorn, 2.812 m, höchste Erhebung in der Rundtour

- atemberaubender Blick auf die zentralen Stubaier Alpen

- im Osten die Kalkkögel – Nordostgrenze der Stubaier Alpen

- Schwarze Wand und Trennkam zwischen Fotscher- und Senderstal im Norden

- einmal mehr der Serleskamm und die Zillertaler Alpen im Hintergrund

- Alpeiner Berge mit Wildem Freiger, Sonklarspitze, Wildem Pfaff und Zuckerhütl links im Hintergrund

- die dunkle amphibolitisch geprägte Nordwand der Hohen Villerspitze mit den Brunnenkögeln fern im Hintergrund, fast mittig der schöne Lüsener Fernerkogel, rechts die Lüsener Villerspitze, Hoher Seeblaskogel hinten und der Breite Grieskogel ganz rechts

- Habicht fast talgegenüber, Glättespitze, weit hinten die Weißwand- und Schafkampspitze, Wetterspitzen und schließlich Östlicher und westlicher Feuerstein

- Biotitkristalle

- Holzkreuz auf der Marchsäule

- Blick über den Rückweg mit dem Oberbergtal und Alpeinerkamm

- Sendersjöchl sowie Übergang zum Gamskogel von der Marchsäule aus

- Senderstal von der Marschsäule gesehen

- nach dem Abstieg von der Marschsäule am Rückweg zur Seducker Hochalm

- Alpenmargarite

- am Rückweg sind schroffige Rippen unten zu umgehen, daher leichtes Auf und Ab des Steiges im ersten Teil

- der Lichtpunkt am Ende des linken Bilddrittels markiert die Seducker Hochalm

- Abstieg von der Seducker Hochalm

- am Weg zum Parkplatz in Seduck

- Rundtour Südöstlicher Sellrainkamm

- Höhenprofil Übergang Wildkopf Kreuzgipfel auf Westlichen Wildkopf