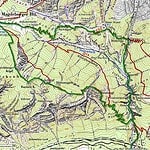

Eine Rundtour deren anspruchsvoller Aufstieg zum Hechenbergl mit einer schönen Gratwanderung am Kamm über Hechenberg und Kirchbergerköpfl belohnt wird und in der archaischen Kranebitter Klamm zum Ausgangspunkt zurückführt.

Bene, Manuel und ich starten um 9:30 vor dem Bahnhof Kranebitten, bei dem wir um ca. 9:30 Uhr gerade noch einen Parkplatz ergattert haben.

Die ersten 300Hm steigen wir über die Mähder in moderater Steilheit den unteren Teil des Schleifwandsteiges hinauf. Noch bevor er sich etwas verflacht und der steilen Partie mit der Kette als Sicherung, zweigt linkerhand, etwas unscheinbar, der Steig zum Hechenbergl ab.

Dieser wandelt sich nach den ersten Serpentinen zu einem atemberaubend kühn ansteigenden Jägersteig, der Konzentration und Schwindelfreiheit erfordert. Zum Teil finden sich alte Seilsicherungen, die einen nicht besonders vertrauenserweckenden Eindruck machen, jedoch großteils auf Belastungsprobe halten. Man bedarf ihrer nicht häufig, aber es gibt Stellen in denen sie recht hilfreich sind.

In dieser Art schlängeln sich die Serpentinen bis zum Hechenbergl auf 1.411m hinauf. Dort erkennt man, daß das Hechenbergl ein Ausläufergrat des Hechenbergmassivs ist und mit diesem mit einem schmalen Grat verbunden ist.

Vorbei an einem unscheinbaren Gedenktäfelchen für Franz Oppurg, einem großen Alpinisten und Everest Bezwingers der AV Sektion Wattens der, nach einem Klettertraining am Hechenberg, beim Abstieg abgestürzt ist, führt der Steig stellenweise ausgesetzt den steilen Hang empor und wechselt weiter oben dann gänzlich in die Nordseite der Ostflanke des Hechenberges.

Auf einer Höhe von ungefähr 1.650m verflacht sich der Hang und man erreicht den Rücken, der über wenig ausgeschnittene Zunternpartien bis zum Gipfelkreuz auf 1.757m hinaufzieht. Man nennt dieses Köpfl den Hechenberg-Ostgipfel und es gibt ein Gipfelbuch.

Anschließend geht es am sanft geformten Kamm weiter und erreicht eine Abzweigung bei der man einerseits dem Kamm folgen kann um auf den Gipfel des Hechenberg zu steigen, oder am Nordhang zur Magdeburgerhütte abzusteigen.

Wir wählen erstere Möglichkeit und erreichen nach ca. 15 min den Haupt-Gipfel des Hechenberg, der wiederum aus zwei Köpfen, gar nicht so unterschiedlicher Höhe besteht.

Ein Marterl ziert den niedrigeren Kopf, eine unschöne Wetterstation den höheren Kopf des Hechenberg. Die Höhe beträgt gem. AV-Karte 1.912m, es gibt kein Gipfelbuch.

Weiter geht es zum Kirchbergerköpfl, dem höchsten Punkt der Kammüberschreitung mit 1.943m. Dieses ist schnell erreicht und nach kurzer Verinnerlichung der Aussicht geht es hinab zum westlichsten Punkt der Runde, zur Magdeburgerhütte auf 1.637m.

Zurück gibt es die Möglichkeit klammauswärts orographisch rechts (im Nordhang des Hechenberg) den Schleifwandsteig, oder orographisch links, den in der AV-Karte als Steig Nr. 220 ausgewiesenen Steig zu nehmen. Wir entschieden uns dieses Mal für den Steig Nr. 220, weil wir diesen nicht kannten.

Der Schleifwandsteig ist ein landschaftlich sehr schöner Steig, der im letzten Drittel sehr steile Flanken durchschneidet und bei dem man mit Konzentration bei der Sache sein muß. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind höchst gefragt.

Also nehmen wir im Abstieg durch den schönen Buchenwald in der hinteren Klamm beim Wegweiser den Weg nach links und kommen, durch die urige Landschaft, bald auf die linke Tal- oder Klammseite.

Dort zieht sich der Steig dann mit wenig Auf und mehr Ab hinaus. Eine Schöne Passage ist jene, bei der man an den Wandfüßen der mächtig aufstrebenden Kleinen Solsteinflanke entlang marschiert (versichert) und einen guten Blick auf die trennenden Grate in der Klamm hat.

Bei der „Nassen Wand“ entscheidet man sich ein weitere Mal, ob man schlicht durch die Klamm hinab talauswärts wandert, oder den Steig Nr. 220 folgt, der am Gasthaus Rauschbrunnen in andere Steige übergeht, oder über den man an einer weiteren Kreuzung auch weiter hinauf zur Aspachhütte steigen könnte.

Uns treibt es am letzten Novembernachmittag talauswärts über die Klamm hinunter, denn der Rückweg vom GH. Rauschbrunnen zum Auto wäre ein langer Umweg, der in Dunkelheit enden würde.

Die Rinne, die sich direkt von der Nassen Wand zum Klammboden hinunterzieht ist schnell gemeistert und wir wandern durch das staubtrockene Bachbett der Klamm eine schöne Weile die Klamm hinaus.

Die Kranebitter Klamm ist sehenswert, soviel kann gesagt werden. An der engsten Stelle misst sie schätzungsweise 4m und man hat links und rechts hohe Felsen neben sich deren Höhe man von unten nicht abzuschätzen vermag.

Es gibt einige schöne steil abfallende Passagen des Wasserlaufes, die versichert und leicht kletterbar sind.

So verläßt man dann abrupt das urige Gelände, wenn man sich in der Kurve zur Straße zum Kerschbuchhof wiederfindet. Von dort sind es einige Minuten zum Bahnhof Kranebitten zurück.

Löwenzahn am 30.11. am Ende der Kranebitter Klamm

In Summe eine sehr lohnende anregende Tour, die nicht nur für den Bergsteiger, aber auch für den erfahrenen steigfesten Wanderer machbar ist, wenn er Trittsicherheit und Schwindelfreiheit besitzt.

Gesamt haben wir mit vielen Fotopausen 5 1/2 Stunden bei rd. 1.300m gebraucht.

Mils, 30.11.2014

- Hechenbergrunde

- Hechenbergl und Hechenberg Ostgipfel

- Abzweigung vom Schleifwandsteig

- ein steiler Steig der Konzentration erfordert

- alte Seilsicherungen

- am Hechenbergl

- Gedenktäfelchen an Franz Oppburg

- weiter am Steig zum Hechenberg Ostgipfel

- ein knorriger Geselle

- schöne Blicke auf die Solsteine

- der Südgrat zum Höttinger Solstein in der Ferne

- Hechenberg Ostgipfel 1.757m

- Kreuzung zum Hechengerg oder zur Magdeburgerhütte

- der Hauptgipfel des Hechenberg

- Rückblick auf den Kamm vom Hechenberg Ostgipfel

- der höhere der Hecheberghauptgipfel

- die Kalkkögel in Winterruhe; kein Brückenschlag stört sie dabei

- Rückblick auf den Ostgipfel des Hechenberg

- dort unten ist die Martinswand

- Steig am Kamm zum Kirchberger Köpfl

- der Höttinger Schützensteig

- am Kirchberger Köpfl 1.943m

- der Westen vom Kirchberger Köpfl aus

- die Freiungenspitzen

- bis zur Zugspitze reicht der Blick

- der Zirler Schützensteig vom Solsteinhaus zur Magdeburger Hütte

- Blick vom Kirchberger Köpfl gen Südosten

- Magdeburger Hütte

- das Wörgltal

- das „Kaminl“ am Zirler Schützensteig

- hier gibt es Elektrolyte, man habe €2.- im Sack

- am Abstieg von der Magdeburger Hütte

- die Abzweigung zur linken Talseite

- der Steig Nr. 220 an den Wandfüßen

- an den Wandfüßen entlang…

- letzter Teil unter den Wandfüßen

- der Kamm unserer Überschreitung

- an der „Nassen Wand“

- Marterl der Alpinen Gesellschaft „D’Eichkatzler“

- die Rinne von der Nassen Wand hinab

- am Klammboden angekommen

- die Engstelle der Kranebitter Klamm

- versicherte Passagen

- Löwenzahn am 30.11. am Ende der Kranebitter Klamm