Ein letzter mächtiger Ausläufer des Karwendelhauptkammes vor dem Achensee, der Sonnjochkamm, trägt als höchste und namensgebende Erhebung das schöne Sonnjoch. Freistehend zwischen der Lamsenspitze und dem nächst höchsten Gipfel im Kamm, der Schaufelspitze, bildet der massive Felsbau des Sonnjoches von allen erdenklichen Positionen des Karwendels aus den auffälligen Blickfang einer recht gleichseitigen Pyramide.

Darüber hinaus hat sie hat auch geologisch einiges Besonderes für Karwendelverhältnisse zu bieten wodurch ihre Ersteigung also nahe lag.

Allerdings wollte der Verfasser nicht den Normalweg von Süden als den Aufstieg wählen, sondern den wesentlich reizvolleren und rassigeren Steig über den Bärenlahner, der bergsteigerisch und auch landschaftlich viel mehr zu bieten hat.

Aus dem wunderbar alpinen Anstieg und dem leichten Abstieg über die Südwestflanke mit Besuch des Gramei Hochlegers läßt sich somit eine interessante Rundtour schmieden, die einen wenig begangenen Aufstieg und einen – bei viel Gegenverkehr – gut nutzbaren breiten Abstieg bietet, sodaß der eher schnellere Geher nicht verzagen muß. Die Runde eignet sich für ein Halbtagesunternehmen.

Allerdings bietet die Mautstraße am Ausgangspunkt nicht viel Platz zum Parken, sodaß ein frühmorgendlicher Aufbruch nicht nur mit einem vielleicht sogar schattigen Abstellplatz bei der Rückkehr am Nachmittag, sondern auch mit nur leichter Sonneneinstrahlung über die Bergänger hinauf bis zum Bärenlahner belohnt wird. Die Änger sind durch ihre südöstliche Lage bereits ab dem Sonnenaufgang im effektivsten Winkel voll bestrahlt.

Zu Beginn des Steiges, der sich zunächst einige Minuten flach in Richtung Bachbett hinzieht, fällt am Wegweiser des Tourismusverbandes der Hinweis auf, daß für den Steig gewisse Voraussetzungen vonnöten sind und dies mag als Ausnahme für diesen Steig auch vom Verfasser bestätigt werden. Für einen Wanderer ohne alpine Erfahrung ist der Steig nicht geeignet und es ist leicht möglich, daß so mancher Ungeübte im oberen Teil innerhalb der steilen Nordostflanke in Bedrängnis gerät.

Bevor der Steig steiler wird und in den Mischwald rechts dem Bärental eintaucht kreuzt er noch den Bach, einmal nach links und gleich wieder zurück nach rechts im Aufstieg.

Der Wald spendet über schätzungsweise 250Hm Höhenmeter im August bereits am Vormittag wohltuenden Schatten.

Am Ende der Waldstrecke quert der Steig einen steilen Anger mit einer kleinen Hangrutschung, worauf gleich danach, etwas unterhalb des Steiges oberhalb eines höheren Abbruches , eine Quelle zum Auftanken der Wasservorräte genutzt werden soll, dies ist die einzige wasserführende Stelle im Anstieg.

Weiter wird über Bergwiesen mit wenig Bewuchs angestiegen, abgesehen von einem gleich folgenden und dichten letzten Latschenfeld, zur Rechten immer dichter an die Felsmauer der Schaufelspitzensüdwand annähernd.

Weiter oben, die 1.700m Marke bereits überschritten, bildet sich rechts ein Schuttkar mit Brocken der hohen Wand oberhalb und links davon die weiterhin wiesenbedeckte Rippe von den weniger beeinflussenden Gratpartien des Grates zum Sonnjoch aus. Der Steig wendet sich auch eher nach links, den Wiesen folgend.

Auf den letzten 200Hm zum Bärenlahnersattel auf 1.993m, knapp 700Hm nach dem Start im Falzthurntal, kann linkerhand eine besondere Felsformation betrachtet werden, die sich vom sonst dominierenden Wettersteinkalk abhebt, die Reichenhaller Schichten, ebenfalls Kalkgestein, jedoch älter und aus seichterem Ursprung des Meeres.

Am Bärenlahnersattel wird ein toller Blick gen Westen, zur Gamsjochspitze und dahinterliegend zur imposanten Falkengruppe, mit dem auffällig massigen Massiv des Laliderer Falks erreicht. Die kecke Felsspitze hinten mittig ist die Steinspitze, der Südliche Falk.

Der Blick gegen die Abbruchkante zur Schaufelspitze läßt den IVer im oberen Teil deutlich vermuten. Der Wunsch einer Gratüberschreitung des gesamten Sonnjochkammes mag bei vielen, so auch beim Verfasser, an dieser Wand scheitern – vor allem, wenn sie im Abstieg genommen werden soll. Vom Falzthurnjoch bis zur Schaufelspitze können die Überschreitungen auf diesem Blog nachgelesen werden, nicht aber diese Wand. Vielleicht noch nicht.

Am Bärenlahnersattel beginnt ein Gratabschnitt, der mit etwas Auf und Ab aber grundsätzlich stetiger Steigung nach Süden gegen die Nordostflanke des Sonnjoches hin führt.

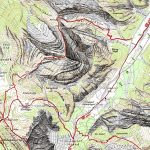

Die AV-Karte täuscht hier etwas, der Grat ist einerseits strukturierter als dargestellt, andererseits seine Lage im oberen Teil weiter in der Ostflanke, denn am Grat. Dieser Abschnitt ist der rassige und für den bloßen Wanderer nicht geeignete.

Über Wiesen geht es zunächst etwas westlich der Abbruchkante zum Bärenlahner dahin. Gleich fällt die gewaltige Schichtstärke der Wettersteinkalkplatten an der dunklen Nordflanke des Sonnjoches auf. Es ist diese eine der stärksten Ausprägungen im Karwendel. Und nicht nur die Schichtstärke sondern auch der eigenartige Verlauf der Abbrüche, der Rätsel über die Ursache der sonderbar u-förmigen Abbrüche mit langen Gleitbahnen aufgibt.

Gratverlauf zum Sonnjoch – der nächste nicht mehr bewachsene Gratkopf besteht aus Muschelkalk und wird westseitig umgangen

Angesichts dieser Erscheinungen wird der sich im Aufstieg zum letzten Felskopf vollziehende geologische Wechsel zwischen Wettersteinkalk und Muschelkalk übersehen. Der letzte schräg gelagerte und im Abstieg zu umgehende imposante Gratkopf ist bereits aus Muschelkalk gebildet. Für den Laien kaum sichtbar, mit der Investition von etwas Zeit aber strukturelle Unterschiede in Form, Farbe und Oberfläche erkennbar.

Der Aufstieg aus der westlichen Umgehung erfolgt über unangenehmes Schuttgelände, über den Steig dicht neben der Felskante angelegt. Etwas leichter mit weniger Rutschgeröll kann der Aufstieg weiter rechts in mehr blockigerem und festerem Schuttgelände erarbeitet werden.

Oben gelangt man in eine kleine Scharte hinter der man endlich Klettergelände vermuten würde und das Gegenteil zutage tritt.

dieser Muschalkalkkopf wird durch kurzen Abstieg und längerem Aufstieg im Schutt westseitig umgangen

Wiesendurchsetzte Geländepartien leiten um eine Kante herum in die Ostflanke des Sonnjoches und die Kletterei läßt auf sich warten. Dieser Abschnitt scheidet unter den Begehern die Streu vom Weizen, denn nun befindet man sich in einer steilen Flanke, die nicht jedermanns Sache ist.

Sie führt in wenigen Serpentinen hinauf zum Grat, immer in wiesendurchsetztem Gelände und unschwierig für den der solche Partien gewohnt ist.

Der untere Teil des Sonnjochmassives besteht aus dem üblichen Wettersteinkalk im Karwendel, dessen Ausbildung auch im Norden in äußerst imposantem Plattenbau zu besichtigen ist. Gewaltige ausgebildete Plattenstärken von Wettersteinkalk, die – für Karwendel – in fast einzigartigen Dimensionen mächtiger Abbrüche ins Grameikar zu sehen sind.

Dem empfindsamen Naturbeobachter fällt die ungewöhnlich dunkle Farbe des Deckgesteines am Sonnjochplateau und dem Rücken zum Südwestabstieg so richtig ins Auge.

Er kennt eine solch untypische Kombination von Erscheinungsbild und Farbe von seinen Karwendeleindrücken kaum bis gar nicht. Es handelt sich um den alpinen Muschelkalk, der optisch just an der Südflanke und am Gratrücken des Sonnjoches besonders augenfällig in Erscheinung tritt. Tatsächlich bildet Muschelkalk das obere Drittel der Sonnjochpyramide, aber am Rücken zur Südwestflanke erkennt ihn mit etwas Beobachtungsgabe auch der Laie.

Weiter unten an der Südwestflanke treten nicht minder imposante Reichenhaller Breccien auf, die oberhalb der Schafrinne den Steig hinab zum Gramei Hochleger mit bizarren Türmen und steilen Abbrüchen deutlich vom östlichen Teil der Bergflanke scheiden.

Die Überschiebung des Karwendels mit Gesteinsschichten unterschiedlichsten Alters ist hier besonders gut zu erkennen und der Blick auf die gegenüberliegende Seite im Süden zum Hahnkampl zeigt erneut anderen Fels und zwar vorwiegend Hauptdolomit mit eingelagerten Raiblerschichten. Farbe und Form in deutlichem Unterschied zur Südwestflanke des Sonnjoches – eine geologische Party mit Nachbarn aus allerlei Zeiten – deren unterschiedliches Alter in Millionen von Jahren jeder Vorstellung entbehrt – dicht an dicht gelagert.

Zum Kessel des Gramei Hochlegers hin ist es für den geologisch Interessierten augenscheinlich vorbei mit Entdeckungen, die zunehmende Almwiesenfläche verdeckt das Grundgestein.

Dafür tritt die Almwirtschaft mit Jungrindern optisch und zunehmend akustisch ins Blickfeld. Zahlreiche Gruppen von Galtvieh bevölkern die Wiesen neben dem Steig und sie sind an den sonderbaren Artgenossen, die mit nur zwei Beinen im Leben stehen und mit unpassenden Farben am Leib und mit Gepäck am Rücken durch die Gegend stolpern rein gar nicht interessiert, wie es eben äußerst aggressive behornte Untiere so an sich haben.

Die Schutzhütte am Gramei Hochleger sollte nicht links liegen gelassen werden. Zum einen bietet sie einen phantastischen Blick in den Kessel zu Hahnkampl und Grameijoch sowie zu den bizarren Hauptdolomitbauten des Rauhen Knöll und der Rappenspitze, zum anderen lohnt das kulinarische Angebot eine Rast in jedem Fall.

Unterhalb der Alm führt ein Steig mit ungeahnter Schönheit talauswärts hinab durch prächtige Bergwiesen, gespickt mit dem Blauen Eisenhut – von alters her ein tödlich Gift und frei für alle, die Übles im Schilde führten und als Pflanze auch heute noch ein Blickfang.

Die imposante Bach-Kaskade vom Einschnitt zum Künigskopf herunter wäre fast einen Versuch wert seitlich davon aufzusteigen, um die vermuteten Gumpenbecken zu erkunden – eine seltene Schönheit.

Nach einem Waldstück und der Querung des Baches wird der Abstieg etwas flacher. Die Bergtour als solches gleitet nun in die Rückwanderung ins Falzthurntal aus.

Die letzte fotografisch interessante Position befindet sich bei einer Rastbank im flachen Teil nach der Bachquerung. Von dort kann man hinter der Melkstation des Gramei Niederlegers mit Holzzuberfreiluftbadewannenkarwendelblick das schöne Falzthurntal aus erhöhter Position letztmalig bis weit hinaus einsehen.

Über den Grameier Grund führt die Rundtour wieder aus dem hinaus Falzthurntal und die anregende Landschaft dort zieht junge Familien auf Sonntagsausflug gleichermaßen an wie den Bergsteiger, nur daß deren Räder am Wagen die kleinen Gipfelstürmer früher stoppen als ihnen lieb ist.

Manchmal trifft man dort sogar seine eigenen Verwandten und rechnet damit so wenig, daß man fast aneinander vorbeigeht.

Die abwechslungsreiche kurze Runde mißt knapp 10km und kann incl. einer halbstündigen Rast am Hochleger in gut 5 Stunden absolviert werden. Knapp 1.300Hm werden erklommen. Der Erholungssuchende rechne eine oder eineinhalb Stunden mehr.

Mils, 18.08.2018

- das mächtige Felsmassiv des Sonnjoches

- Steig von der Falzhurntalstraße

- Anstieg zum Börenlahnersattel

- der Bärenlahnersattel ca. 700Hm oberhalb

- Rückblick oberhalb des Waldes

- Querung oberhalb des Waldes

- Quelle auf ca. 1.450m

- letzte Latschenfelder zu duchwandern

- Aufstieg durch Reichenhaller Schichten

- RÜckblick vor der kleinen Senke – Dolinen neben dem Steig

- die senkrechte Wand der Schaufelspitze deren unterer Sockel aus Muschelkalk gebildet wurde

- der Bärenlahnersattel in Sicht

- am Bärenlahnersattel gen Westen zur Sonnjochgruppe geschaut

- die Südkante zur Schaufelspitze – mit Stellen IV

- Blick nach Osten am Bärenlahnersattel

- weiterer Aufstieg zum Sonnjoch – der Gratkopf wird rechts (westseitig) umgangen

- die Südkante zur Schaufelspitze im Zoom

- etwas westlich des Grates geht es weiter zum Sonnjoch

- Falzthurntal tief im Osten

- einmal mehr das prächtige Falzthurntal

- Gratverlauf zum Sonnjoch – der nächste nicht mehr bewachsene Gratkopf besteht aus Muschelkalk und wird westseitig umgangen

- imposante Abbruchszenen des Wettersteinkalksockels an der Sonnjoch Nordflanke

- Rückblick auf den Steig vom Bärenlahnersattel

- letzter bewachsener Mugel

- gewaltige Scherflächen in der Nordflanke

- dieser Muschalkalkkopf wird durch kurzen Abstieg und längerem Aufstieg im Schutt westseitig umgangen

- kurzer Abstieg und jenseitiger Aufstieg im Schutt, dicht am Fels

- Grameikar, Gamsjoch und Falkengruppe rechts

- mächtige Nordflanke des Sonnjoches

- Aufsiteg im Schutt uder etwas rechts in festem Fels

- am Ende des Aufstieges in der Gratscharte zurückgeblickt

- der imposante Gratturm aus Muschelkalk gebildet

- Blick in die Ostflanke – hier wird zunächst über Wiesen- und Felsbänder aufgestiegen

- bis zum direkten Grat, auf dem es einige Minuten bergauf geht, bis die Vegetation endet und eine Steilstufe beginnt

- Aufstieg zur Steilstufe

- Ein nicht so häufiger Anblick – junge Steinböcke

- Jungsteinböcke in der Nordflanke des Sonnjoches

- Rückblick auf den Gratteil den man durch die ostseitige Flanke erreicht

- kurze Kletterstelle – leicht

- Falzthurntal bis Achensee

- der Sonnjochkann mit Schaufelspitz, Bettlerkarspitze und Falzthurnjoch ganz rechts

- aus der Ostflanke an die Südostkante gelangt und wenige Höhenmeter am Südostgrat zum Gipfel

- Rückblick in die Ostflanke

- vom Südostgrat des Sonnjoches ins Falzthurntal geblickt

- Gramei innerer Teil und Lamsenspitze

- ein paar Minuten zum Gipfel des Sonnjoches

- vom Sonnjochgipfel zum Achensee geblickt

- Sonnjoch, 2.458m

- Rückblick auf den tollen Anstieg – unten am Grat der Muschelkalkkopf

- toller Ausblick zum Rofan

- der Sonnjochkamm – deutlich sichtbar der Muschalkalksockel der Schaufelspitze unterhalb des auffälligen Grasbandes der Südflanke

- Blick vom Sonnjoch nach Westen ins Zentralkarwendel – im Vordergrund Muschalkalkterassen

- Blick nach Norden in die Eng

- gewaltige Berglandschaft des Karwendels – hier von Lamsenspitze bis zur Dreizinkenspitze

- gewaltige Berglandschaft des Karwendels – hier von Dreizinkenspitze bis zur Birkkar- und den Ödkarspitzen

- der Muschelkalkkopf des Sonnjoches vom Westen aufgenommen

- Abstieg zum Grameier Kessel

- bizarre Türme und Abbrüche aus Reichenhaller Kalken

- Grameier Kessel mit dem Talkessel der Eng im Hintergrund

- auf dem Grameier Hochleger eine deftige Jause eingenommen

- nett dekorierte Alm

- Almgebäude

- Grameier Hochleger

- Am Abstieg vom Grameier Hochleger

- Lunstkopf und Rahuer Knöll rechts im Osten

- reiche Bergwiesen am Abstieg vom Hochleger

- netter Steig hinab zum Falzthurntal

- der giftige Blaue Eisenhut

- ein ganzes Feld davon neben dem Steig

- tolle Bachkaskade

- mit Wasserfall ganz unten

- Blick in das Falzthurntal auf den Grameier Grund

- Rückblick zum Grameier Hochleger

- Rückblick auf den Abstieg zum Sonnjoch

- die gewaltige Südflanke des Sonnjoches

- Abschlußblick in die Gramei

- Sonnjochrunde – der Steig vom Bärenlahnersattel verläuft mehr in der Ostflanke denn am Grat