Kaum mit ausführlicher Beschreibung in der Literatur zu finden sind Turmfalk und Totenfalk im östlichen Schenkel des wildromantischen U-förmigen Falkenkars. Diese beiden Falken stellen das nicht so lange und bergsteigerisch erbauende Gegenstück der Überschreitung vom Kleinen Falk auf den Risser Falk dar, sollen aber vom begeisterten Entdecker der Gipfel der Falkengruppe nicht unberührt bleiben. Das Abenteuer ist kurz und aufgrund der Brüchigkeit am scharfen Grat im ersten Teil durchaus anspruchsvoll.

Wer dem Zauber der freistehenden Falkengruppe bereits erlegen ist kommt nicht umhin sich mit einer Begehung aller sechs Gipfel zu befassen, möglicherweise auch einer Überschreitung der gesamten Falkengruppe, unter Auslassung des sich nicht auf der gekrümmten Hauptkette befindlichen Steinfalk, und trifft spätestens mit diesen Gedanken auf diese beiden kleinen Gipfel, die deutlich im Schatten des mächtigen Laliderer Falk stehen, nach dessen Ersteigung man sie im Abstieg auch „mitnehmen“ kann. Vom Tal aus bestiegen bildet das archaische Falkenkar den einzigen Ausgangspunkt dieser Bergfahrt.

Vom Parkplatz P4 im Risstal wird das Falkenkar angesteuert. Eine Beschreibung mit mehr Bilder zum Zugang zum Einstieg ins Falkenkar findet sich im Bericht vom Risser Falk, jedoch ist zu beachten, daß der Aufstieg vom unteren Karboden (dort endet die gute Fahrstraße) im Aufstiegssinn links vom Falkenbach, direkt am Ufer erfolgt, nicht rechts davon wo sich der Jagerstand befindet. Der Wasserfall (links im Aufstiegssinn) wird direkt angesteuert und rechts davon beginnt das wilde Steiglein zunächst über ein breites Band inmitten der senkrechten Felsen zur oberen Talstufe.

Des Morgens bietet der Steig ähnliche Verhältnisse wir nach Regen am Vortag – er ist teilweise sehr rutschig, was man im Abstieg nicht unterschätzen sollte, ist man der Meinung daß dieser so rasch wie gewohnt erfolgt. Das Nordkar trocknet nie richtig aus.

Nach dem dichten Latschengürtel – Baumbewuchs ist im Falkenkar weniger vorhanden – lichtet sich der Bewuchs allmählich auf etwa 1.600 m und weitere knapp 200 m sind bis zum Einstieg in die Westflanke von Totenfalk und Turmfalk zu bewältigen. Vom Wasserfall aus beträgt die Strecke bis zur Abzweigung vom oberen Karboden bis in die Westflanke (lt. TIRIS auf 1.780 m) eine gute Stunde.

Die Steigspuren verlieren sich nach wenigen Minuten des Aufstiegs (in Gegenrichtung der bisherigen Richtung) an den felsendurchzogenen Schrofen der Westflanke des Totenfalks. An die Stelle von Steigspuren treten kleine Steinmänner, die nach einer Latschengruppe, deren Wurzeln man noch den Steig ansieht in direkter Linie durch die Westflanke führen.

Nach kurzer Zeit im Schrofengelände wird eine felsig schuttige Wasserrinne erreicht, die vom Totenfalk herunterzieht. Dieser folgt man mit Stecken weiter solange sie noch nicht felsig ist und später in leichter Kletterei unter teilweisem Einsatz der Hände.

Am oberen Ende der Rinne befindet sich ein Schuttrichter mit deutlicher Ausprägung des nach rechts oben führenden Steigs. Geradeaus, in direktem Anstieg weiter, führt eine wenig erstrebenswert begehbare Rinne hinauf zum Totenfalk.

Nun ist die Route bis hinauf zur großzügigen Scharte zwischen Turmfalk und Laliderer Falk sichtbar vorgegeben und es bedarf hier keiner weiteren Detailerklärung (Siehe auch Bild im Bericht Laliderer Falk).

Kurz vor der Scharte mit dem nachfolgenden breiten und ebenförmigen Nordostrücken des Laliderer Falk zweigt man links in der schuttgefüllten Rinne zum Nordaufstieg des Turmfalken ab. Eine runde Scharte zwischen Turmfalk und einem Vorkopf am Nordgrat bildet den Ausgangspunkt des Aufstiegs.

Aus dieser Scharte kann der Aufstieg über die jenseitige Bergflanke bis zum Grat eingesehen werden. Sie ist im AV-Führer als Rinne bezeichnet, in Wahrheit jedoch handelt es sich um eine schmale Flanke mit jenseitiger Gratrippe, da sie in keiner Weise rinnenartig ausgemuldet Schutt transportiert noch einen sie formenden klassischen Wasserlauf darstellt.

Der Aufstieg ist unter Bedacht auf lose Trittpartien leicht, steil und erfordert den Einsatz der Hände. Die Stöcke haben wir deshalb bereits an der Abzweigung vom Steig zum Laliderer Falk verräumt. Oben wird der direkte Grat betreten.

Am Grat bietet sich ein guter Blick auf den nahegelegenen Steinmann des Gipfels am Turmfalk und rückwärts auf des Laliderer Falken Nordostflanke. Wenige Dutzend Meter leiten über den mittelbreiten geschwungenen Grat zum Gipfel.

Die Aussicht am Turmfalk auf das umgebende Karwendel bietet keine bessere als jene vom Laliderer Falk, sie gibt jedoch einen Eindruck des Höhenverhältnisses auf die Gipfel in der Hauptkette der Falken.

Der Laliderer Falk in 700m Entfernung überragt den Turmfalk um 227 m, der Risser Falk in 1.380 m Entfernung um 215 m und der Kleine Falk in 1.420 m Entfernung unterragt ihn um 10 m. Schließlich beträgt die Entfernung zum Totenfalk 300 m und die Höhendifferenz -70 m, welche ein Grund wäre die Überschreitung besser in die Gegenrichtung zu unternehmen.

Fasst man letztere Gegebenheit ins Auge muß man allerdings auch gewahr sein, daß man einen Zickzack Kurs auf die Falken unternimmt, es sei denn man unternimmt den Aufstieg in der Westflanke (unseren Abstieg) anstelle des bestehenden Alternativzustiegs (siehe dazu Foto der Routen).

Der Abstieg vom Turmfalk und der folgende Übergang zum grasigen Vorkopf des Totenfalk stellen das Herzstück der Überschreitung dar. Sie sind durch zwei schwierige Passagen geprägt, von denen wir eine ausgeschlagen haben.

Er erfolgt zunächst durch Schutt mit Bedacht auf einen kleinen Vorkopf hinter dem sich nach wenigen Metern eine schwierige Stelle verbirgt, die durch einen Haken und ein kurzes Stück Reepschnur mit Schlaufen entschärft wurde.

Im Prinzip wäre der Fels an dieser Stelle gut, um rein mit Tritten und festen Griffen abzusteigen. Die Hilfe durch die Reepschnur allerdings lässt diese normale Abstiegsart nicht ganz zu und so glaubten auch wir die Hilfe annehmen zu müssen. Von unten betrachtet, mit allen von oben der Sicht beraubten Tritten, sieht die Situation dann anders aus.

Der restliche Abstieg in die nächste Scharte erfolgt in klettertechnisch leichtem Gelände, jedoch anfänglich auf schmalem Grat und unter beträchtlicher Brüchigkeit, deren Kombination die volle Konzentration erfordert.

Simons Trinkflasche rutschte im Abstieg, nahe der unten liegenden Scharte, aus der Seitentasche und polterte etwa 50 Hm falkenkarseitig hinab, wo sie sich zufällig verfing, er sie von oben erspähte und Willens war sie zu bergen.

Der Punkt an dem sie lag befand sich nahe am alternativen Zustieg zum Totenfalk, sozusagen nahe am Normalweg. Wir hatten vereinbart, daß ich mir bis zu seiner Rückkehr zwischenzeitlich den weiteren Grat ansehen werde und dies über eine wackelige Zinnenburg von Gratmauer aus auf die nachfolgende Scharte unternahm.

weitere Aussichten am Grat, die Brüchigkeit rät zur Umgehung – im Hintergrund der zahme Gipfel des Totenfalk

Einige Schritte darüber hinaus konnte ein nächster kleiner und recht schmaler Felskopf mit einer Unmenge an Schutt auf seiner diesseitigen Flanke festgestellt werden, der die Lust auf die weitere Gratkletterei jäh schwinden ließ. Nicht einmal bis über das Köpfchen wollte das Bauchgefühl den alten Mann mehr führen, nein es entschied bei dessen Anblick den Rückzug. Schnell war dem erstaunten Simon zugerufen, daß er den Aufstieg nicht mehr zu unternehmen brauche, die Passage erschien nicht sicher kletterbar.

Im Abstieg zum Kameraden keimte sofort der Gedanke auf, daß die Begebenheit mit der Flasche eventuell keine zufällige sein mochte. Die Betrachtung der Gegenseite des Grates würde gleich zutage fördern, ob die Einschätzung des Gratabbruchs und die entschiedene Umgehung richtig war oder nicht.

Wir umgingen den mit ca. 30 bis 40 Hm geschätzten Gratabbruch auf dem Steig und drehten vor dem Graskopf, nach der ersten scharfen Gratschneide die der Führer bei der Begehung in die Gegenrichtung als „Umgehung auf einem Gamswechsel“ beschreibt, um, wobei uns ein sehr steiler und schneidig scharfer Grat entgegenblickte.

Mit diesem Anblick waren wir einverstanden, bzw. mit der Entscheidung des Abbruchs der Kletterei am oberen schmalen Kopf. Zu beiden Seiten kaum die Möglichkeit einem drohenden Ausbruch an der Schneide auszuweichen, eher noch ostseitig denn falkenkarseitig, generell aber im Duo ohne Seilsicherung ein unnötig großes Wagnis – wie schön wäre dieses Sägeblatt mit einer Topsicherung im Aufstieg gewesen.

In bestätigter Stimmung keine leichte Passage in Feigheit ausgelassen zu haben marschierten wir dem Graskopf vor dem Totenfalk zu. Nach der Passage und einer weiteren seichten Scharte führten uns etwa 30 Hm zum flachen, grasigen Gipfel des Totenfalk.

Dem unspektakulären Gipfel des Totenfalk ist eine interessante Überschreitung zu dessen nördlichem Bruder vorgelagert und diese Begehung erfreut am Ende der Überschreitung mit einigen schroffen Gratzähnen in solcherart Ausprägung unerwartet.

Zunächst besteht ein steiler und wiederum sehr brüchiger Abstieg über etwa 15 Hm bevor eine enge Scharte rechts entweder über ein paar Meter auf einen glatten Felsturm hinauf, oder etwa 2m darunter eine Kante auf dessen ausgesetzte Ostflanke führt, die ohne Höhenverlust in die wenig entfernte Scharte zum durchgehenden Gipfelgrat führt.

Wir entschieden uns für letztere und querten in sehr steilem Gelände auf guten Tritten und Griffen zwischen solchen, die nur zum Schein fest ausschauten. Jede Belastung eines potentiellen Stützkörpers mag in diesem Gelände einer echten Prüfung unterzogen werden.

Durch die Querung ersparten wir uns den Eckzahn, sowie den kurzen jenseitigen Abstieg sowie einen zweiten, etwas höheren Zahn und gelangten fast direkt in die letzte Scharte vor dem Beginn des Schlussteils des Verbindungsgrates, der geringfügig mehr als 100 m Länge mißt.

Der Grat zum Abschluß beginnt ostseitig mit einer wackeligen Zinnenwand wie im letzten Teil des Übergangs vom Steinfalk, glücklicherweise im Gehgelände. Man möge hier vorsichtig sein, im Vorbeigehen die spitzen Plattenfische nur anzusehen.

In der Folge führt der Grat fast im Gehgelände ein paar Meter aufwärts zum Nordgipfel des Totenfalk, dessen Plateau ein kleiner Steinmann ziert.

Der Zugewinn dieses Übergangs besteht aus einer kurzen, anregenden Kletterei des ohnehin kurzen Abenteuers über die beiden östlichen Falken, einem sagenhaften Tiefblick auf das Risstal und der Möglichkeit mit dem Abstieg durch die Westflanke eine Runde zu beschreiben, sodaß kein Weg doppelt begangen werden muß, welches letztere wir auch unternahmen, um das Abenteuer erneut zu verlängern.

Nach dem Rundblick und der Erinnerung an die schönste ausgeführte Überschreitung, die vom Kleinen Falk auf den Risser Falk führt und ein paar Minuten der Verinnerlichung machten wir uns auf den Weg über Schuttreisen ein paar Dutzend Meter abzufahren bzw. an eine günstige Stelle zur Querung nach Südwesten abzusteigen und eine noch unbekannte Anzahl von Rippen zu übersteigen, um in die breite, seichte Rinne zum Steig ins Falkenkar zu gelangen.

An günstiger Stelle verließen wir den direkten Weg in der grasig schuttigen Flanke und querten auf ein schanzenähnliches Band, um über die Klippe (geziert auf deren Schneide durch einen weithin sichtbaren runden Block mit etwa einem Meter Durchmesser) ins nächste Flankenteil zu übersetzen. Diese Passage war die leichte.

Die etwas anspruchsvollere nächste Rippe, in reinem Felsgelände, erforderte einen weiten Grätschschritt, jedoch darüber hinaus keine wesentlichen Künste. Brüchig allemal, jedoch keine echte Schwierigkeit in die nächste schmale Rinne und auf eine erneute Rippe zu gelangen.

Dahinter öffnete sich die sehr breite Westflanke, die von der Scharte zwischen Grashöcker und Totenfalk herunterzieht. In dieser Flanke führt der steile Abstieg direkt auf den Steig zum Falkenkar.

Wir stiegen über die durchgehenden Grasbüschel abwärts, passierten vor dem Steig noch die oberste Latschengruppe und gelangten bequem auf den Steig, dem man etwa 100 m rechts abwärts folgt, bevor er in die oben beschriebene Felsrinne links in direkter Linie zum unten wieder sichtbaren Steig abzweigt und von dort in mäßiger Steigung in südwestlicher Richtung ins Falkenkar leitet.

Von unten, vom oberen Falkenkar im Nachmittagslicht betrachtet leitet ein auffälliger kleiner Sporn in die Westflanke (roter Pfeil im Bild in der Galerie). Der Gipfelbereich des Totenfalk ist wegen der durchgehenden Steilheit der Westflanke von dort aus kaum richtig sichtbar, noch weniger im Aufstieg durch dieselbe. Man präge sich daher die Route so gut wie möglich ein, da beim Aufstieg sowieso alles anders aussieht als vom Karboden.

Der Aufstieg durch die Westflanke ist lohnender, vor allem aber schneller als die Zickzackroute und dem Normalsteig von Süden nach Norden. Wir haben in der Westflanke sogar einen Steinmann entdeckt und zwischendurch könnte man Steigspuren ausmachen.

Abschließend erfolgte das Erlebnis Falkenkar im Abstieg. Wer mit offenen Augen durch das Karwendel zieht, der erkennt im späten Frühjahr – und der beginnende Sommer muß im abgedunkelten Nordkar noch als das solche erkannt werden – kaum Blumen. Der auch für das Tier keineswegs förderliche Weiße Germer treibt sein Unwesen teilweise mitten am Steig und wenige Blütenfarben säumen den wildromantischen Steig selbst zu Beginn des Julis.

Rast im Falkenkar – der Riss durch den Nordteil der Muldung zur Nordwand wäre auch ein Aufstiegsweg zur Scharte zwischen Turmfalk und Laliderer Falk

Erst unterhalb des Wasserfalls, am unteren Karboden decken die mächtigen Erhebungen das grüne Kar nicht mehr dauerhaft vor dem Licht ab und tut es das Falkenkar dem sonst mit mannigfaltiger Flora so üppig überzogenen Karwendel gleich und läßt einige Arten sprießen. Eine Eigenheit, die der Karwendelgeher nur vom Falkenkar kennt.

Die Reise führt über 1.300 Hm Anstieg über die Gipfel, gesamt wurden für die Besteigung der beiden einsamen Falken in Ruhe knapp 7:30 Stunden benötigt, wobei es durchaus schneller ginge.

Sie lohnt als Einzelbegehung selbst beider Gipfel in Überschreitung eine lange Anfahrt nicht, es sei denn man ist besessen von der spürbaren Eigenheit der Falken innerhalb des Karwendels, oder hat sein Herz an sie verloren, oder beides.

Mils, 10.07.2020

- im Morgenlicht: Totenfalk links, Kleiner Falk rechts, nach der Brücke bei P4

- Totenfalk, Laliderer Falk und Risser Falk rechts am Weg ins Falkenkar

- Wasserfall über die beiden Talstufen des Falkenkars

- Fleischbank und Hölzelstaljoch gegenüber im Norden

- Flanke des Totenfalk – bereits zur Allgäudecke gehörig

- Einstiegpunkt in die Westflanke des Totenfalk

- unteres Ende des Steigs durch die Westflanke zur Scharte zwischen Turmfalk und Laliderer Falk

- Rückblick ins Falkenkar am Ende der Steigspuren

- durch die felsige Rinne zum oben wieder sichtbaren Steig

- Ende des direkten Anstiegs, rechts davon führen Steigspuren weiter

- wieder am Steig

- Westflanke zum Totenfalk – links von Simon mündet die Westflanke im Abstieg ein

- Aufstieg über Reisenflächen

- steiles Gelände läßt keinen direkten Blick zu den Gipfeln zu

- Ansicht vom Sporn neben dem Graskopf kurz vor dem Totenfalk

- steiles Falkenkar, grüne Rinn Scharte und Risser Falk

- Laliderer Falk und Nordostflanke; ganz links Scharte zum Turmfalk

- der Aufstieg folgt über weite Strecken einer tektonischen Trennfuge

- Abzweig links hinauf zur Grathöhe zum Turmfalk

- Normalweg zum Totenfalk

- zerrissener Nordgrat auf den Turmfalk

- Anstieg auf die Grathöhe am Nordgrat zum Turmfalk

- Aufstieg jenseits des Nordgrates in der Nordostflanke, leichtes Gelände

- Auf Grathöhe zum Turmfalk Richtung Norden

- Blick auf die riesige Nordostflanke des Lalilderer Falk

- Turmfalk, 2.200 m, im Hintergrund von Simon Laliderer und Risser Falk

- Blick vom Turmfalk zum Totenfalk

- Simon beim „recognosciren“ der Überschreitung, im Hintergrund Hinterriss

- Rückblick auf den Aufstieg über den Nordgrat von der Scharte

- Überschreitung zum Totenfalk – erster Abstieg über losen Schutt mit großer Vorsicht

- vorgelagerter Gratkopf mit Schlüsselstelle

- Schlüsselstelle – entschärft durch Reepschnur über ca. 2 m senkrechtem Abbruch

- Schlüsselstell von unten, Tritte im Abstieg kaum sichtbar, jedoch recht fester Fels

- weiterer Abstieg unterhalb, leichtes Gelände aber wieder jeder Griff auf Halt zu prüfen

- Rückblick aus der Scharte auf den Abstieg vom Turmfalk

- weitere Aussichten am Grat, die Brüchigkeit rät zur Umgehung – im Hintergrund der zahme Gipfel des Totenfalk

- Umgehung 30 – 40 m unterhalb des Grates auf dem Normalweg

- Rückblick auf die schmale Gratschneide im unteren Teil der Überschreitung

- Totenfalk vom Graskopf aus betrachtet

- Totenfalk, 2.130 m, Simon beim Studium des Gipfelbuchs; leider kein Schreibgerät vorhanden

- Tiefblick ins Risstal

- die schwer zugänglichen – Roßkopfspitz und Ruederkarspitz

- Gamsjoch, 8 km dahinter Hochglück und rechts Turmfalk

- Turmfalk, Laliderer Falk und Grüne Rinn-Scharte

- nördlicher Vorgipfel des Totenfalk mit Scharfreuter in 8 km Entfernung

- Gipfelbuchschachtel am Totenfalk – leider ohne Schreibgerät

- Übergang zum nördlichen Gipfel des Totenfalk

- hoher Gratkopf im Übergang

- Schlußteil am Nordgrat

- Rückblick auf den Übergang vom Totenfalk

- Aufstieg über höchst wackelige Partien auf den nördlichen Gipfel des Totenfalk

- Nordgipfel Totenfalk mit Blick auf Hinterriss

- beste Ansicht der Gratführung Kleiner Falk – Risser Falk; eine unvergesslich schöne Überschreitung

- atemberaubende Sicht in die Tiefe des Risstals

- inneres Risstal

- Rückblick vom Nordgipfel des Totenfalk auf den östlichen Schenkel der Falkengruppe

- bizarres unbekanntes Abstiegsgelände in der alten Allgäudecke

- schöne Querungen über drei Rippen von archaischem Gelände

- die Bänder wie Girlanden genutzt

- zum Trichterkar hinab über die Westflanke ins Falkenkar

- Abstiegsgelände in der Westflanke

- letztlich über Bergwiesen und an Latschen vorbei zum Steig

- Rückblick auf die Westflanke

- kurz vor der Einmündung des Abstiegs auf den Steig

- Blick zum Steig zur Scharte knapp oberhalb der Einmündung

- Rückblick auf den Abstieg in der Westflanke

- Westflanke des Totenfalk vom Falkenkar aus

- Rast im Falkenkar – der Riss durch den Nordteil der Muldung zur Nordwand wäre auch ein Aufstiegsweg zur Scharte zwischen Turmfalk und Laliderer Falk

- Wasserfall über die Talstufen des Falkenkars hinab

- atemberaubendes Falkenkar

- Totenfalk im Nachmittagslicht

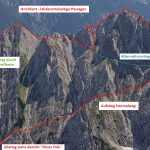

- Route Turmfalk und Totenfalk

- Abstieg vom Totenfalk über Westflanke ins Falkenkar