Der kurze und leichte Nordgrat, der sich zwischen Roßkogel und Peiderspitze in das Becken der Inzinger Alm vorschiebt, trägt den Mitterkogel, dessen Besteigung zu einer schönen Runde ausgebaut werden kann, mit dem Weißstein und dem Abstieg über den Roßkogel, zurück zur Inzinger Alm. Die ungerechte Beschreibung der Begehung von Norden im Alpenvereinsführer mag Grund für seinen wenig häufigen – und dem Gipfelbuch nach vorwiegend von ansässigen Kennern – ausgeführten Besuch sein.

Weiters beinhaltet kaum ein klassisch alpines Kartenwerk den Anstieg zu seinem Kreuzgipfel, der auf dem 2.376 m hohen Spitzl extrem weit nördlich des geodätisch richtigen Gipfels entfernt errichtet wurde, das keinen eigenen Gipfel nach der allgemeinen Definition darstellt, und das augenscheinlich keinen offiziellen Zustieg zu besitzen scheint. Beim Vergleich des Kartenwerkes mit der Realität in natura fällt dies besonders auf und zieht die Aufmerksamkeit jedes alpinistisch Interessierten auf sich das Geheimnis zu ergründen.

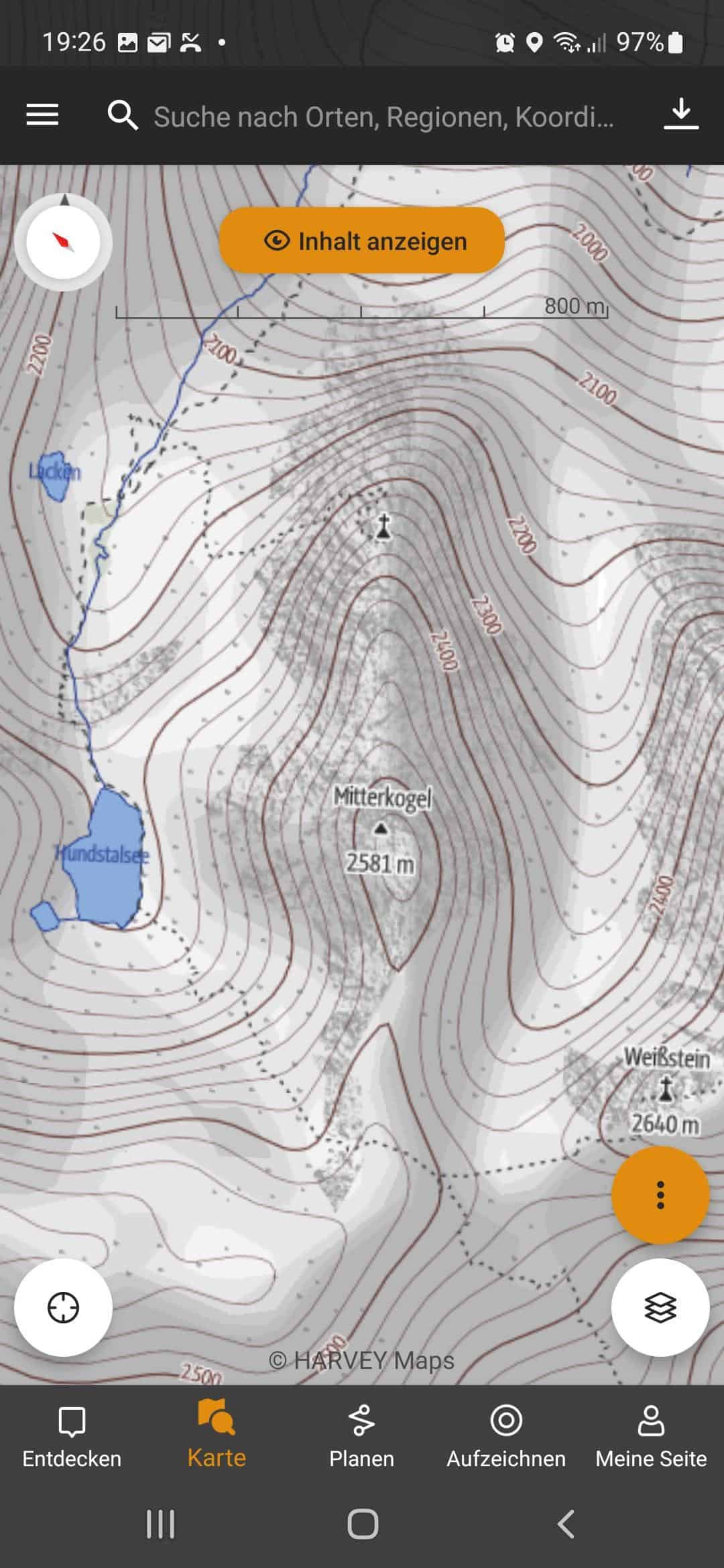

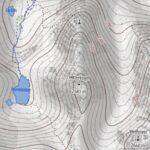

Wer letzteres unternehmen möchte, findet zunächst keinerlei Literatur über das kleine Spitzl, das am Mitterkogelgrat von hoher Stelle aus gegen die Inzinger Alm blickt und, bei genauer Betrachtung mit dem Glas von unten, zwei Gipfelkreuze trägt. Der AV-Führer enthält darüber keine Aussage, zumindest nicht der alte. Selbst bei der Karten-Recherche auf den Apps des AV oder Outdooractive über Anstiegsmöglichkeiten bedarf es der sogenannten „Pro+ Version“ der App, um auf anderen als den Alpinkartenanbietern zumindest einen Steig zum Kreuzgipfel auszumachen – Kartenanbieter1, die ganz und gar nicht den alpinistischen zugerechnet werden, paradoxerweise aber den Anstieg beinhalten.

Diese Tatsache beflügelt den Entdeckergeist noch weiter, sowie das Grübeln über diese beschämende Situation, für die der Autor seine Meinung hat, die der eifrige Leser dieses Blogs bereits kennt: „Die Dosis [Verf.: Haftung] macht das Gift“ – wie Paracelsus bereits vor Jahrhunderten erkannte – könnte hier als indirektes Zitat der Situation dienen, welche sich, nach Meinung des Verfassers, als solche heute immer noch in §1319a ABGB aufgearbeitet findet.

In der Folge gibt es den Steig somit in englischen und anderen internationalen Karten, nicht aber in heimischen, die heute streng der ursprünglich Theresianischen Ordnung im Gebirge folgen, welche damals nicht für diese Extremität vorgesehen war. Und es gibt ihn gottlob im Herz von Eingeweihten.

Der Anstieg führt vorbei an der Inzinger Alm, hinauf in den aufsteilenden Talkessel des Hundstales. Der Parkplatz auf 1.627 m und darüber hinaus – bei großem Andrang – entlang der Straße ist kostenlos, im Sommer ist die Straße frei benutzbar, sonst herrscht Fahrverbot. Wie überall im Gebirge empfiehlt sich die Erkundung über die Situation vor der Tour, es könnten ja Wetterereignisse die Auffahrt temporär verunmöglicht haben, oder die Aktualität des vorliegenden Berichtes überholt sein.

Nach den Almwiesen, zu Beginn des Grünerlengürtels, quert der Steig den Enterbach und führt über eine Kehre unterhalb des steil abfallenden Fußes des Nordgrates in Richtung der mittleren Stufe des Hundstales, vorbei am Schafhüttl und unterhalb einer Gletschermoräne mit beachtlich großen Gesteinsblöcken.

Die Abzweigung auf den Nordgrat nach dem Erreichen der nächsten Talstufe ist nicht sichtbar vom Steig zum Hundstalsee aus. Knapp neben dem Hundstalbach steigt man gegen die Flachstelle auf und übersieht dabei ein schmales, spitz nach links abzweigendes Steiglein, hinauf auf eine Ansammlung größerer Blöcke, das auch als Gamswechsel durchgehen könnte und nicht sofort als Steig erkannt wird.

Das Blockfeld wird durchquert, oder im Norden umgangen, bevor der schwach sichtbare Steig auf eine Art Rampe nach Süden führt, über die bis zu einer Verschanzung der Jäger aufgestiegen wird. Nach der Verschanzung aus Schieferplatten verschwindet der Steig zunächst bis in den schuttüberzogenen Hang, der nordöstlich in die Ausmuldung zum Kreuzgipfel hin führt. Mitten im Hang findet sich der Steig dann wieder.

Eine mittelbreite junge Murrinne erschwert den Aufstieg dadurch ein wenig, daß der Steig unterbrochen wird, neue Steigspuren sind spärlich vorhanden und jenseits der Rinne wurde zur Orientierung ein Steinmandl errichtet.

In der Folge führt der Steig in die Mulde hinein und – zunächst wieder ohne sichtbaren Steig – auf die Gegenflanke, auf der man weit oben einen Steinmann erkennt, zu dem aufgestiegen wird. Von dort ist der weitere Aufstieg recht logisch nachvollziehbar und bei Durchlässen von deutlichen Steigspuren belegt.

Weiter oben muß auf die Nordseite gewechselt werden, um knapp jenseits aufzusteigen und rechts der Felswand zum Kreuzgipfel wieder auf die Südseite zurückzusteigen und entlang der Felswand die Wiesen des oberen Teils der Mulde zurückzukehren, über die der Aufstieg auf steilen Grasflächen zum Gipfelkreuz erfolgt.

Da es in den Vortagen zur Begehung des Verfassers geregnet hat und die Hangneigung entsprechend groß ist (≥ 40°), sei hier die Empfehlung ausgesprochen, diesen Aufstieg nicht nach Regen am Vortag, oder zu erwartender starker Taubildung zu unternehmen. Gleiches gilt auch für den Aufstieg am Grat zum eigentlichen Gipfel des Mittergrates. Weiters muß man bei der im unteren Teil eher abgedeckten Lage des Aufstiegs im Spätsommer oder Herbst nicht zu früh starten, um eher ins Sonnenlicht einzutauchen.

Wie oben erwähnt stellt der Punkt an dem die beiden Kreuze errichtet wurden, nicht der eigentliche Mitterkogelgipfel, sondern nur eine Gratspitze, die vom Talboden aus schön sichtbare ist und höchstwahrscheinlich deshalb als Mitterkogel adaptiert wurde. Sie weist als Merkmal für einen eigenständigen Gipfel jedoch keinerlei Schartenhöhe auf und der eigentliche Mitterkogel kann von dort nicht eingesehen werden.

Eine raffinierte und eigenwillige Rohrkonstruktion der Gipfelbuchschachtel schützt das dadurch aufgerollte Gipfelheft wirkungsvoll vor Nässe und das Gipfelbuch zeugt von wenigen Besteigungen übers Jahr, darunter manche, deren Hausrunde der Mittergrat wohl sein dürfte, die mehrmals im Jahr diese Tour unternehmen. Wobei, den reinen Aufstieg zum Gipfelkreuz dürften nur wenige zum Ziel haben, meist wird die folgende Gratüberschreitung zum Ostgrat der Nordöstlichen Sellrainer Berge oder dieselbe Runde angegeben, wie in vorliegendem Bericht beschrieben. Liegt aber auch auf der Hand, wenn man diesen schönen, leichten und einsamen Grat einmal begangen hat.

Das alte Holzkreuz, ein sogenanntes Patriarchenkreuz – es könnte als ein Wetterkreuz für die darunter liegende Alm gedeutet werden -, wurde nach der Errichtung des neuen Stahlkreuzes nicht entfernt sondern belassen. Zweck und Form wären ansonsten nicht erklärbar.

Nun am Grat, der zuerst nur als leicht begehbarer Rücken ausgebildet ist, wird über Wiesenflecke mit eingestreuten Felspartien auf den nächsten Gratbuckel aufgestiegen. Spätestens ab dort gilt die Beschreibung im AV-Führer (Klier, Stubaier Alpen, 8. Auflage 1976) „…Anstieg von Nord weniger schwierig als mühsam und nicht ungefährlich über steile, brüchige Flanken emporführt.“ Wenn Julius Pock 1888 dies so beschrieben und die Beschreibung Vorlage für den Führer war, dann hat er sicher den Anstieg zum Kreuzgipfel mit „nicht ungefährlich über steile Flanken“ gemeint (siehe Empfehlung weiter oben), als „brüchig“ könnte der Verfasser aus seiner Beobachtung jedoch keinen Teil der Route bis zum Auslaufen am Ostgrat bezeichnen. Im Gegenteil, die Gratpartien verlaufen nach dem Kreuzgipfel in festem Amphibolit- und Hornblendefels.

Am Weg zum Hochpunkt auf den Gratkopf (2.508 m) findet sich ein kurzer Abschnitt mit Gratzacken, die überklettert, oder westseitig umgangen werden können und unmittelbar unterhalb des Hochpunktes ein kurzer Kletterabschnitt in festem Blockwerk.

Vom Hochpunkt aus reicht der Blick über den gesamten folgenden Grat bis zum Mitterkogel. Nicht, daß man den Grat in seinen Einzelheiten ausmachen könnte, aber dessen gesamten Verlauf mit den schmaleren Partien die das Herz schon höher schlagen lassen.

Mit einem kurzen Abstieg von etwa 20 bis 30 Hm in die tiefste Einschartung zwischen Gratkopf und Mitterkogel beginnt der zweite Abschnitt der Gratüberschreitung. Der Abstieg führt vorwiegend über Gehgelände, bevor die Gegenseite mit einem schönen Aufstieg im Fels aufwartet. Dieser Abschnitt und die folgenden, relativ flachen schärferen Gratpartien hin zum Gipfelaufbau des Mitterkogels stellen das Highlight der kletterbaren Abschnitte der Überschreitung dar. Leider sind sie viel zu kurz.

Aufstieg zum Mitterkogel von der tiefsten Einschartung aus gesehen: im Vordergrund der tolle Felsaufstieg

Am Aufstieg stellen sich schräge plattig, ebene Felsflächen direkt am Grat entgegen, die genügend Risse für eine leichte Begehung aufweisen. Das Gelände steilt auf und wer am Grat bleibt erlebt einige schöne Partien in mäßig schwieriger Kletterei, bevor ein kleiner grasbewachsener Kopf den nächsten, nun schärferen Teil der Gratverbindung zum Gipfelaufbau einleitet und der in luftiger Kletterei an der Gratschneide begeht, bevor er auf der breite Flanke des nördlichen Gipfelaufbaues abrupt ausklingt.

Anschließend an diesen schönsten Teil der Überschreitung führt ein auffällig gut ausgetretener Steig auf die Westflanke des Mitterkogels, wohl als Umgehung des Gipfels gedacht. Er wurde nicht weiter verfolgt, da das Ziel ja die Gratüberschreitung zum Mitterkogel darstellte. Daher rechts vom Steig am Grat weiter und über einen auffälligen, wenige Meter mächtigen Einschub eines anderen Gesteins wieder auf die Grathöhe.

Nach ein paar Minuten auf der leicht zu begehenden Grathöhe wird der Gipfelpunkt mit dem Steinmandl sichtbar und auch gleich erreicht. Das Steinmandl stellt die Zier des richtigen Mitterkogels dar und das Gipfelplatzl für die Rast fällt denkbar klein aus. Im Süden vor dem Gipfelaufbau befindet sich eine tiefe Scharte zum nächsten Felskopf mit annähernd gleicher Höhe an der Mitterkogel, dessen westseitig wegbrechende Aufstiegsflanke zuerst optisch abstößt.

Die Aussicht am Mitterkogel (2.583 m) gegen Westen zeigt die 1.600 m entfernte Peiderspitze (2.808 m), die in einer schönen, abwechslungsreichen Gratüberschreitung vom Brechten (2.419 m) im Norden erreicht und mit dem Abstieg über den Ostgrat zu den Koflerspitzen (2.663 m) zu einer traumhaften Runde ausgebaut werden kann. Beide Gratüberschreitungen können mit dem Glas in ihrer Gesamtheit vom Mitterkogel eingesehen werden. Tief unten liegt der Hundstalsee als Überrest glazialer Ausprägung des ehemaligen Seitengletschers im Hundstal.

Gegen Südosten beeindruckt der wuchtig, bizarre Aufbau des 600 m entfernten Weißsteins (2.640 m) und der Eckpunkt der hier beschriebenen Rundtour, der Roßkogel (2.647 m) im Osten, in 1.600 m Entfernung, dessen Gipfelkreuz ebenfalls nicht am höchsten Punkt errichtet wurde.

Der Blick über die Koflerspitzen in die Sellrainer Seitentäler und den Dreitausender der zentralen Stubaier ist von Peiderspitze, Weißstein und Roßkogel noch besser, dafür aber die Übersicht über das Tal in der Tiefe und den hinter dem Inntal aufsteilenden Karwendelgipfeln in direkter Linie bis weit über Scharnitz hinaus ein bemerkenswerter.

Der Übergang auf den südlichen Vorkopf konnte problemlos über die brüchigen Stellen ausgeführt werden, natürlich unter eingehender Probe der Festigkeit der Griffe. Die kurze Flanke sieht eher schlimmer aus als sie bei Belastung zeigt.

Auf ihrer Hinterseite führt ein steiler wiesenbewachsener Hang auf eine Flachstelle mit anschließendem Abstieg in einen tiefen Sattel an dem die eher flache Gratverbindung zum Ostgrat der Nördlichen Sellrainer Berge beginnt.

Einige Gratköpfchen stehen der direkten Verbindung noch im Weg, die der Verfasser am Hochpunkt überschritten hat. Es wäre aber auch möglich, diese auszulassen und den ostseitigen Steig zu benutzen, der mit weniger Auf und Ab dorthin führt.

Am Ostgrat angekommen führt die Rundtour hinab in den weiten Sattel zum Weißstein. Etwas nördlich des bezeichneten Steigs erfolgt der Aufstieg aus dem Sattel zum Einstiegspunkt des Weißsteins, dessen schöne Felsgestalt vollständig aus festem Granodioritgneis gebaut ist.

Weißstein Westflanke von der Einsattelung aus gesehen; zu Beginn des letzten Bilddrittels der Einstieg

Der Aufstieg zum Gipfel wurde mittlerweile durch Markierungen gekennzeichnet, obwohl sich die Route in der AV-Karte nicht eingezeichnet findet. Der Einstieg erfolgt imposant am Fuße einer hohen Wand mit schätzungsweise 65 bis 70° Wandneigung in einen gutgriffigen Riss auf ein Wiesenband etwa 20 m darüber.

Leider zog just am Aufstieg hartnäckiger Nebel von den feuchten Hängen des Sellraintales herauf, der die Sicht über Minuten nahm und zwecks der fotografischen Dokumentation Pausen bedingte. Die Aufstiegsroute auf den Weißstein ist markiert vorgegeben und deshalb hier nicht ausgeführt.

Am Gipfel wurde von der Bergrettung Gries im Sellrain ein Holzgipfelkreuz aus Rundhölzern gefertigt aufgestellt. Ein aus Blech getriebenes Edelweiß bildet den Kreuzknoten auf Stahlplattengrund und eine bestens ausgeführte Blitzschutzanlage, sowie ein ausgeklügelte Gipfelbuchschachtel runden die Perfektion der Dauerhaftigkeit ab. Ein Blick in das dicke Gipfelbuch verdeutlicht die hochfrequente Begehung des Weißsteins.

Eindrucksvoll erscheint von hier auch der gesamte Nordgrat des Mitterkogels, die Höhenverhältnisse mit Scharteneinschnitten werden gut sichtbar. Leider konnten aufgrund der Nebelattacken die Größen der Stubaier nicht gebührlich betrachtet werden. Eine ausführlichere Beschreibung der Aussicht gen Süden befindet sich im Bericht über die Peiderspitze.

Der Abstieg vom Weißstein am Grat folgt einem Verschneidungssystem in seiner Ostflanke, der – so wie der Aufstieg auch – seilversichert ist und daher leicht zu begehen. Martin, den der Verfasser am Gipfel kennengelernt hat, nahm gleichzeitig den Rückweg zum Roßkogel, von dem aus er den Abstecher zum Weißstein unternommen hat, in Angriff. Von ihm stammt das Bild in der Verschneidung.

Der Übergang zum Roßkogel führt über Bergwiesen mit schrofigen Rippen in einem leichten Auf und Ab ziemlich direkt der Grathöhe folgend, samt und sonders Gehgelände.

Hinter einer letzten Rippe nach dem Ende des Abstiegs in der Verschneidung führt der Steig über einen langen Sattel auf einen Zwischenkopf und weiter zum abgerundeten Roßkogel, bei dem das Gipfelkreuz etwa 90 m östlich der höchsten Erhebung errichtet wurde.

Zwischen dem geodätischen und dem Kreuzgipfel des Roßkogels befindet sich ein Streifenfundament mit Resten einer abgebrannten Liftstütze ohne erkennbare weitere Merkmale einer Seilbahn.

Das selbe sonderbare Bild zeigt sich am Abstieg vom Roßkogel auf seinem Nordgrat, wo am flachen Teil des Windeggs ebenfalls zwei solcher Fundamente mit abgeschnittenen Stützen vorgefunden werden.

Dort kann man nebst einiger Buchstaben, die offenbar einen Namen bedeuten auch die Jahreszahl 1978 im Schriftzug „T.H. 1978 + A.B.“ lesen. Der Abstand der Fundamente beträgt 865 m und mit dem Höhenunterschied 1.010 m. Eine solche Spannweite würde gewaltige Spannkräfte benötigen mit entsprechenden Gegengewichten.

Mit einem Höhenunterschied von 390 m ein ehrgeiziges Seilbahnprojekt worüber sich rein gar nichts im Internet und in der Chronik der Gemeinde Inzing, auf deren Gebiet die Anlage steht, recherchieren läßt. Was mag das wohl für eine Anlage gewesen sein und was ihr Zweck? Es gibt weit und breit nichts das man hätte mechanisiert auf den Roßkogel hätte bringen müssen.

Waren die Fundamente in Windegg das untere Seilbahnende? Die Seilachse nach Norden verlängert ergibt keinen Sinn, da sie in der Flanke zum Abhang ins Hundstal hin führen würde, wo eine Beladung der Bahn mit Material nicht hätte stattfinden können.

Ebenfalls führt kein befestigter Weg vom Krimpenbachsattel zu den Fundamenten auf Windegg. Wozu könnte diese Anlage gedient haben? War sie jemals in Betrieb? All diese Fragen tauchen auf, wenn man die Trasse betrachtet. Wer kann Antwort darauf geben?

Vom überlaufenen Gipfel des Roßkogels setzt die Rundtour über den markierten Nordgrat zum Krimpenbachsattel fort. Eine Abbruchstelle in der ostseitigen Umgehung eines kleinen Felskopfes, knapp nach dem Verlassen des Gipfelkreuzes, wurde durch eine neu gebaute Seilversicherung entschärft. Die Beschreibung dieses Normalwegs entfällt daher.

Auf den Almböden trieben die Besitzer gerade ihre Pferde zusammen, als der Verfasser gegen den Krimpenbachsattel abstieg. Am Krimpenbachsattel muß der Almzaun überklettert werden, es gibt keinen Durchlass. Der Rest des Abstiegs zur Inzinger Alm erfolgt entlang des vom Weidevieh strapazierten Steiges am Almzaun, und später im Wald.

Die großartige Runde hat 6:40 Stunden in Anspruch genommen. Sie benötigt 1.350 m Aufstieg und misst gut 10 km. Die Tour klingt bei Bier und Graukas in der Inzinger Alm aus.

Mils, 04.09.2022

1 Kartenanbieter, die den Steig zeigen und keinerlei Bezug zur heimischen Landschaft haben:

MapLibre GL JS

https://www.npmjs.com/package/maplibre-gl

https://mapcarta.com/de/N758871003

- Mitterkogelgrat von der Straße zur Inzinger Alm gesehen

- linke Bildhäfte: Mitterkogelgrat am Weg zur Inzinger Alm

- das „Spitzl“ als Kreuzgipfel am Mitterkogelgrat

- im Kessel des Hundstales gegen den Grünerlenhang und den Kreuzgipfel geschaut

- Aufstieg am Hang unterhalb des Schützensteigs

- gewaltiger Abbruch des Mitterkogelgrats mit Gletschermoräne

- Muskovitgranitgneis am Weg zur mittleren Talstufe

- Abzweigung des Anstieges zum Kreuzgipfel im Rückblick, rechts das Blockfeld

- Rampe nach rechts ansteigend in horizontaler Bildmitte

- Mulde auf den Kreuzgipfel des Mitterkogels

- Schuttfeld am Hang in dem der Steig kurzzeitig verschwindet

- Rückblick von der Flachstelle mit der Jägerschanz links

- Rückblick nach der Murrinne

- Tiefblick auf die Jägerhütte

- ansteigender Steig in die Muldenverschneidung

- Rückblick auf den Steig in die Muldenverschneidung

- weglos zum nächsten Steinmandl hoch oben

- Rückblick vom Steinmann zurück auf den Steig in die Muldenverschneidung

- Aufstieg zum Kreuzgipfel

- Aussicht auf den Talkessel im Hundstal

- kurz vor dem Wechsel auf die Nordostseite am Grat

- Mitterkogel Kreuzgipfel, 2.376 m

- weiterer Anstieg auf den Mitterkogel; links das nächste Ziel, der Weißstein

- Rückblick vom Nordgrat auf den Kreuzgipfel

- leichter Anstieg über schroffiges wiesendurchzogenes Gelände

- kurze Strecke von Gratspitzln

- einige größere Felsblöcke sind zum Gratkopf zu überwinden

- Rückblick vom Gratkopf zum Kreuzgipfel

- Anstieg auf den Mitterkogel im Überblick vom Gratkopf aus

- im Osten die beiden weiteren Ziele: Weißstein rechts und Roßkogel links

- Peiderspitze links und der bärige Schlossgrat rechts anschließend

- Blick auf Innsbruck mit dem Windegg am Nordgrat des Roßkogels

- Aufstieg zum Mitterkogel von der tiefsten Einschartung aus gesehen: im Vordergrund der tolle Felsaufstieg

- am schärferen Grat zum Gipfelaufbau des Mitterkogels

- Rückblick über den bärigen, scharfen Teil des Grates

- am Gipfelaufbau des Mitterkogels; links zieht ein Steig in die Ostflanke

- Rückblick auf den schönsten Teil der Überschreitung

- leichtes, steiles Gehgelände auf den am Gipfelaufbau des Mitterkogel

- Mitterkogel, 2.583 m

- Aussicht gegen Westen mit Peiderspitze, Ostgrat von den Koflerspitzen und Schlossgrat von Norden

- Koflerspitzen am Ostgrat der Nordöstlichen Sellrainer Berge mit den zentralen Dreitausender der Stubaier im Hintergrund

- Rückblick auf den schönen Mittergrat

- Blick ins „Enge Tal“ und bis zu den Karwendelvorbergen nördlich von Scharnitz

- Gipfelsteinmann am Mitterkogel mit Höhenmedizin

- prekär aussehender Gegenaufstieg auf den schroff abfallenden Gratbuckel im Süden

- Mitterkogel vom südlichen Gratbuckel aus gesehen

- Gratverlauf vom Mitterkogel gen Süden auf den Ostausläufer der Nordöstlichen Sellrainer Berge

- ein schmales Band von Granodioritgneis bricht im Süden ab.

- Rückblick auf den Südgrat zum Mitterkogel

- der imposante Weißstein im Osten, das nächste Ziel

- letzter Blick auf Peiderspitze und den Schlossgrat

- Südgrat zum Mitterkogel

- Weißstein Westflanke von der Einsattelung aus gesehen; zu Beginn des letzten Bilddrittels der Einstieg

- Einstieg zum Weißstein rechts im Bild

- schöner gutgriffiger Aufstieg auf das Wiesenband

- Rückblick vom Wiesenband

- steiler Aufstieg in eine schuttgefüllte Verschneidung

- das Gipfelkreuz in luftiger Höh‘ bereits nahezu greifbar

- Rückblick über die Verschneidung

- Aufstieg über felsgebanktes Wiesengelände

- unterhalb der Gipfelwand des Weißsteins

- Weißstein, 2.640 m

- Ansicht der Grate auf den Mitterkogel

- Panorama über die Nordöstlichen Sellrainer Berge

- Ansicht des Westaufstiegs auf den Weißstein

- schönes Gipfelkreuz am Weißstein

- Ostabstieg zum Roßkogel

- Roßkogel vom Weißstein gesehen

- Rückblick auf den Weißstein am Weg zum Roßkogel

- bester Granodioritgneis

- Martin kennt den Abstieg bereits von seinem Aufstieg

- letzter Teil der langen schönen Verschneidung hinab auf den Steig

- Martin am Steig zum Roßkogel

- erster Teil des Steiges zum Roßkogel

- Rückblick auf die Nordostflanke des imposanten Weißsteins

- kurz vor dem Roßkogel

- Roßkogel, 2.647 m

- Mittergrat (der mittlere der drei) am Abstieg über den Nordgrat des Roßkogels; in der Ferne (7,5 km) die spitzen Rietzer Grießkogel und Hocheder

- Nordgrat Roßkogel, unten Krimpenbachsattel

- malersiche Ansicht des Weißsteins

- Nordgrat Roßkogel

- Nordgrat des Mitterkogels von Osten

- Fundamente am Windegg

- Inschrift auf dem hinteren Fundament

- Seiltrasse auf den Roßkogel

- Seiltrasse bergab; ins Nichts führend

- Pferde am Krimpenbachsattel

- Rückblick über den Nordgrat auf den Roßkogel

- Mitterkogelgrat von der Wiese südöstlich der Inzinger Alm

- Mitterkogelrunde Route

- Darstellung Mitterkogel AV Karte 1996

- Karte von Outdooractive; eine alpinistisch dominierte Karte

- Harvey Maps Karte; eine Karte, nicht speziell für alpines Gelände