Im Radius von gerade 16,5km um den Dom zu St. Jakob in der Innsbrucker Altstadt gibt es keine Schitour die auf ein höheres Ziel führt als jene auf die Schlicker Seespitze. Weder die mächtige Birkkarspitze im Karwendel, noch das Rosenjoch in den Tuxer Alpen vermögen die Schlicker Seespitze an Höhe zu schlagen. Der erste Dreitausender um diesen Mittelpunkt ist die Hohe Villerspitze am Ausläufer der Alpeiner Berge und sie liegt bereits gut 25km im Radius entfernt.

Die verblüffende Nähe zur Landeshauptstadt und die gute verkehrsmäßige Anbindung – vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln – verbunden mit dem, im nahen Umkreis fehlenden, dolomitisch bizarren Bau der Kalkkögel erheben dieselben in ein, selbst im Winter, sehr frequentiert begangenes Gebiet, das optische Anziehungskraft versprüht, weitgehende Abgeschiedenheit bietet und signifikant weniger infrastrukturelle Erschließung, verbunden mit jederzeitiger Kommunikationsmöglichkeit im Ernstfall, als man eine solche in der Nähe einer größeren Alpenstadt erwarten würde.

Mit dieser Voraussetzung sind die Kalkkögel – allen dortigen Gipfeln voran die Schlicker Seespitze – ein ungeahnt abenteuerliches Ziel, sozusagen einen Steinwurf von geschäftigen Orten wie Flughafen, Seil- und Autobahnen aus und in alle Richtungen, Museen, Universitätsgeländen und sportgeschichtlichen, historischen und mondänen touristischen Zielen doch scheinbar Tagesreisen entfernt, befindet man sich erst einmal zu früher Morgenstund am Fuße derselben und leiht der Natur sein inneres Ohr und Auge.

Wer um dieses offene Geheimnis weiß und die Kalkkögel besucht, der schätzt dieses einzigartige Kleinod und öffnet dadurch seine Sinne und die Aufnahmebereitschaft für jedes kleine Detail der grandiosen Landschaft, in der unterschiedliche Geologien aufeinanderprallen.

So nimmt es nicht Wunder, daß sich im Refugium der Abgeschiedenheit zur Balzzeit ein stattlicher Birkhahn nur allzu deutlich präsentiert und uns an seinem wichtigen Ritual teilhaben läßt. Wie zur Salzsäule erstarrt hielten wir inne, als das Knarren und Knattern der Balz an unser Ohr drang und er wurde uns auch vorher nicht gewahr, weil wir in ziemlicher Schweigsamkeit aufstiegen – eine meist segensreiche Haltung am Berg, will man ein wenig Fauna am Berg erleben, die heute selten mehr geübt wird.

Den Ausgangspunkt unserer Tour bildet die Kemater Alm, die im Frühjahr noch nicht mit dem Auto befahren werden darf und zu der der Anmarsch früher nur zu Fuß mit geschulterten Schi möglich war. Ein Anmarsch von zwei Stunden für Ausdauernde über gut 5,5km und 670Hm, wobei vor allem der Rückweg nach einer Schitour mit Gepäck ergiebig wird. Moderne Leute jenseits der „sich-selbst-beweisen-Grenze“ setzen dafür zielsicher das jüngst geborene Stromradl ein, jene noch kurz davor das altbewährte Tretradl.

Wie auch immer die Strategie der Anreise erfolgt – Netzberichten zufolge gibt es auch eine bemerkenswert grüne oder studentische Vormittagsvariante mit Postbus aus der Hauptstadt, Hoadlbahn und Aufstieg auf die Hochtennspitze mit querender Abfahrt so hoch wie möglich Richtung Adolf Pichler Hütte – die phantastische Reise auf die Schlicker Seespitze beginnt im Gelände der Kemater Alm.

Etwa 15min Tragestrecke mußte man im April 2020 in Kauf nehmen, um zu einer geschlossenen Schneedecke oberhalb der Alm aufzusteigen. Auf etwa 1.800m war es dann soweit unter dem typischen Geklapper auf den gefrorenen Firnflächen des Frühjahrmorgens aufzusteigen.

Die Überquerung des Griesbaches unterhalb der Adolf Pichler Hütte stellte die letzte Notwendigkeit dar die Schi zum Überqueren „trockenen Felles“ abzuschnallen. Der Aufstieg erfolgte im Graben westlich der Adolf Pichler Hütte und just diese winterliche Variante ermöglichte uns die Beobachtung der Birkhahnbalz, die uns einige Minuten in ihren Bann zog.

Für die Nachwelt konnten wir mit den unzulänglichen Handykameras nur schlechte Fotos anfertigen, jedoch, zur Dokumentation der eindrucksvollen Zeremonie in etwa 100m Entfernung und wenn auch in schlechter Qualität, die Eindrücke hier wiedergegeben. Der akustische Eindruck überwiegt und ist hier ohnehin nicht wieder zu geben.

Schwer beeindruckt von dem seltenen Erlebnis durchschritten wir den steiler werdenden Graben und erreichten auf ca. 2.000m die flachere und per Mitte April bereits um kurz vor neun Uhr besonnte Hochfläche westlich unterhalb der südlichen Kalkkögel, das im Sommer spannend zu verfolgende Trenngebiet zwischen dem Kristallin der Stubaier Alpen und dem Dolomitkeil des Brenner Mesozoikums.

Wenig strukturiertes Gelände auf der Hochfläche bietet einen leicht zu durchschauenden Aufstieg Richtung Seejöchl und auf halben Weg dorthin taucht die Route vormittags im Schatten der mächtigen Erhebung der Riepenwand wieder in die Morgenkälte ein und ab dort verharrt die Tour ohne Sonnenbestrahlung darin.

Kurz vor der weiteren abgeschatteten Route zur Schlicker Seespitze verengt sich die breite Hochfläche durch die Biegung der westlichen Talbegrenzung hin zu den Westhängen der Riepenwand. Eine schmale Passage bildet sich aus.

An diesem Übergang hatten wir das Glück in etwa 30-40m Entfernung ein Schneehuhn zu beobachten, das aber recht rasch das Weite suchte und hinter dem Kamm in einer Mulde verschwand. Auf dieser recht häufig begangenen Schitourenstrecke ist dem Autor noch nie ein Schneehuhn untergekommen, möglicherweise breitete sich auch für Schneehühner das Revier aus, als aufgrund der Virenhysterie im März und April 2020 die mediale Hatz auf Tourengeher, bzw. allgemein Bergsteiger, abseits eines zwei Meter breiten Weges eröffnet und sogar von deren Interessensvertretungen, alpinen Vereinen, wie auch Rettungsorganisationen unterstützt wurde.

Zwischen dem heranrückenden Kamm der westlichen Talbegrenzung und den eindrucksvollen senkrecht aufragenden Wänden der Riepenwand hindurch tauchten wir in steileres Gelände der mächtigen Schuttreisen zwischen Riepenwand und Schlicker Seespitze ein und befanden uns somit auch schon im Kernstück der Schitour, die steil werdenden Hänge zur Scharte mit dem Schidepot auf den Schlickerwand-Zacken hinauf.

Am unteren Teil des Hangs im Übergangs tauchte nochmals kurz die Sonne über den Grattürmen auf und erschwerte die Sicht nach oben, um den richtigen Einstieg zu finden, dessen Unterkante der herabziehenden Rippe angesteuert wird. Die Rippe ist nicht schwer zu finden, sie ist die letzte aller und vor einem breiten Hang nach oben, der das Kar zur Schlicker Seespitze darstellt, aber von unten und noch weiter nördlich entfernt (etwa auf 2.400m) erscheinen die beiden anderen Rippen vorher zunächst auch schon als möglicher Einstieg.

die Verschneidung des Kammes westlich der Hochfläche und die Flachstelle im Vordergrund; im Hintergrund der Gamskogel

An dieser Stelle verschneidet sich auch der oberste Ausläufer der westlichen Talbegrenzung mit dem Hang der Schlicker Seespitze und bildet eine kleine Flachstelle.

Wir beschlossen mit Harscheisen weiter aufzusteigen, denn die harte Schmelzoberfläche ließ Quälerei ohne sie für die oberen steilen Hangpartien erahnen.

An dieser Stelle beträgt die Hangneigung noch etwas weniger als 35°, steilt jedoch zur Rippe hin deutlich auf, übersteigt ab dem mittleren Teil des Kars die Neigung von 35° deutlich (etwa auf 2.600m) und bildet einen bärigen Steilaufstieg im engen Teil oben, kurz vor der Scharte und dem Schidepot.

Die letzten Spuren waren schätzungsweise mindestens eine Woche alt und verschwanden teilweise. Also eröffneten wir eine eigene Spur, die auf der harten Oberfläche kaum Prägung bewirkte und auch wohl kaum den schönen Tag in der Nachmittagssonne im Kar überlebt haben dürfte.

Kleine Rutschungsreste aus den Felsen unter dem Gipfel der Schlicker Seespitze lösten an den Nachmittagen der Tage zuvor schmale Nassschneerutschungen aus, die mit Harscheisen leicht zu überqueren waren.

Ein „Sologeher“, der den Gamskogel zum Ziel hatte, mäanderte sich über die untere Mulde unseres späteren Abfahrtshangs vom Senderstal herauf und befand sich kurzzeitig etwa 300Hm unter uns hinauf zum Seejöchl.

Die letzten sehr steilen Meter zur Scharte hinauf bedingen durch die schmale Passage zwischen den Felsen noch etwas mehr Spitzkehren als das Gelände zuvor und unter erhöhter Anstrengung erreicht man außer Atem die Flachstelle (~2.700m) mit einem ersten wunderschönen Blick auf die Schlickeralm Seite hinab. Weiters erfreute uns die wieder erreichte Sonnenbestrahlung.

Für die letzten 110Hm zum Gipfel der Schlicker Seespitze beschlossen wir Steigeisen zu verwenden, die Schmelzoberfläche büßte in den schattigen Bereichen westlich der flachen Scharte nichts an ihrer Härte ein, sodaß Steigeisen eine gute Wahl für die Bereiche an die 45° Neigung waren.

Die alten Stapfen der Vorgänger waren auch schon sehr aufgelöst und hätten neu angelegt werden müssen, um einen sicheren Tritt zu gewährleisten. Diese Plagerei wollten wir uns ersparen.

Den Aufstieg wählten wir längs des Sommerweges an deutlich sichtbaren Markierungen am Fels und die Rinne gleich nach der ersten Ecke am schmalen Band bestätigte die kluge Wahl der Eisen, denn die schneegefüllte Rinne erwies sich im querenden Aufstieg als sehr hart und die Tourenschuhe mit der dicken Schmelzdecke zu quälen muß ja auch nicht sein.

Nach dieser steilsten Passage wurde die Schneedecke durch die Sonne bereits wesentlich angenehmer und es hätte der Eisen nicht mehr bedurft, die wir aber, zur Vermeidung eines weiteren Stopps, für die wenigen Minuten zum Gipfel nicht mehr abschnallten.

Der letzte herrliche Grataufstieg zum Gipfelkreuz zweigt den typisch dolomitischen Bau der einzelnen Lagen an Sedimentgestein Schlicker Seespitze sehr deutlich und sie lassen sich auch mit den Eisen wunderbar überklettern.

Auf 2.804m hat man von der Schlicker Seespitze einen grandiosen Blick über die östlichen, zentralen und bis zu den nördlichen Stubaier Alpen, über 180°, von Serles bis zum Rietzer Grieskogel.

Besonders beeindruckend ist der über einen großen Teil der Länge des Oberbergtals reichende Blick von kurz von hinter Seduck bis über den Alpeiner Gletscher hinauf und zur Ruderhofspitze.

Zwischen Gamskogel, Schwarzhorn und Lüsener Villerspitze hindurch erhebt sich in 17km Entfernung der mächtige Schrankogel.

Im Norden schließt in der Kette der Kalkkögel die Riepenwand an, die eine beeindruckende Überschreitung zur Schlicker Seespitze bietet und von der aus man auf den Sommerbildern auch ein wenig den Aufstieg von der Scharte zum Gipfel der Schlicker Seespitze einsehen kann.

Gen Südosten ragt in wenigen Metern Entfernung das höchste Schlicker Manndl (mit Schiaufstiegspur) und dahinter der Serleskamm mit Kesselspitze und Kirchdachspitze, sowie dem Tuxer Hauptkamm in den Zillertaler Alpen.

ein gelöster Autor nach Wochen der Freiheitsberaubung durch die Maßnahmen der Regierung aufgrund der Vriushysterie

Eine knappe Stunde brachten wir auf dem stillen Gipfel der Schlicker Seespitze zu. Die mäßige Bewölkung raubte uns selten und nur kurz die wärmende Sonnenbestrahlung und ohne Jacke wäre die leichte aber kalte Brise am Gipfel nicht gern zu ertragen gewesen.

Bevor die Schneeverhältnisse im Abfahrtshang zu weich werden sollten stiegen wir in der Mittagsstunde wieder zum Schidepot ab. Im oberen steilen Teil hatte es gerade aufgefirnt und somit haben wir dem Abfahrtszeitpunkt gut erwischt.

Allerdings erstreckt sich der Abfahrtshang von der Scharte bis zum Sendersbach über 800Hm und der flachere untere Teil in der Mulde lag ja schon seit unserem Aufstieg in der Sonne weshalb wir im untersten Teil dann teilweise in tiefen Sulz gerieten, der Schwünge zum Kraftakt verwandelte.

Dennoch erlebten wir die Ausfahrt aus dem Senderstal als angenehm, mit wenig Trageaufwand auf den einzigen beiden aperen Strecken und mäßigem Schiebeaufwand zurück zur Kemater Alm.

Rund 10,4km misst die schöne Runde an Länge, 1.140Hm zeichnete der Höhenmesser auf und mit allen Pausen betrug unsere Runde 6,5 Stunden, die reine Aufstiegszeit knapp 4h.

Für den Aufstieg auf den Gipfelauf ab dem Schidepot sind je nach Schneeverhältnissen Steigeisen vonnöten. Eine andere Möglichkeit als den Markierungen zu folgen wäre ab dem Schidepot etwas direkter am Grat aufzusteigen. Damit kann der steilste Teil umgangen werden.

Diese Variante bedingt gleich nach der Scharte einen Durchstieg durch eine etwa drei Meter hohe Felsstufe, die mit Steigeisen nicht erstrebenswert ist. Ohne Steigeisen wäre sie aber eine Variante, etwas flacher aufzusteigen.

Die Einkehr bei Michael und Kathrin in der Kemater Alm mußte leider entfallen, da die Alm wie alle Gastgewerbebetriebe wegen der völlig überzogenen Maßnahmen aufgrund des Viruses geschlossen sein mußte.

Mils, 12.04.2020

- blick ins Senderstal

- Kemater Alm gegen Kalkkögel, Start auf 1.670m

- Weg zur Adolf-Pichler-Hütte

- Birkhahn bei der Balz

- Adolf-Pichler-Hütte

- herrliches Aufstiegsgelände zur Hochfläche

- Hochfläche mit Riepenwand im Hintergrund

- Riepenwand und Schlicker Seespitze

- Zoom zur Schlicker Seespitze (Bildmitte)

- Aufstieg auf der Hochfläche

- Schneehuhn (Bildmitte)

- weiterer Aufstieg im Schatten der Riepenwand

- Rückblick auf Wetterstein und Karwendel

- die engere Passage bei der Riepenwand

- Aufstieg zur letzten Rippe (leicht rechts Bildmitte) zum Kar der Schlicker Seespitze

- die Verschneidung des Kammes westlich der Hochfläche und dieFlachstelle im Vordergrund; im Hintergrund der Gamskogel

- Rückblick zur Adolf-Pichler-Hütte

- die bärige Steilflanke zur Schlicker Seespitze beginnt

- rechts neben der markanten Felsrippe führt der Steilhang zum Schidepot

- harte Schmelzoberfläche vormittags auf der Westseite der Schlicker Seespitze

- Gamskogel mit Tourengeher unten in der Mulde

- der letzte steilere Teil zur Scharte beginnt

- etwa 50m unterhalb des Schidepots

- Tiefblick im Steilhang zur Schlicker Seespitze

- Aufstieg nach dem Schidepot zum Gipfel

- steilste Passage

- Direktroute zum Grat

- die sehr harte Schneedecke erforderte Steigeisen

- Aufstieg auf den Grat

- am Grat zur Schlicker Seespitze

- Christian auf der Schlicker Seespitze

- der Autor ereicht den Gipfel der Schlicker Seespitze

- Schlicker Seespitze, 2.804m

- Blick nach Westen zu Gamskogel, Schwarzhorn Hohe Villerspitze und weit im Hintergrund der Schrankogel

- im Norden der Stubaier Alpen reicht der Blick bis zum Rietzer Grieskogel

- Riepenwand gegenüber

- Schigebiet Schlicker Alm

- Schlicker Manndln mit Serleskamm im Hintergrund

- Christian auf der Schlicker Seespitze

- phantastischer Blick ins Oberbergtal

- ein gelöster Autor nach Wochen der Freiheitsberaubung durch die Maßnahmen der Regierung aufgrund der Vriushysterie

- der Aufstiegshang zur Schlicker Seespitze

- am Abstieg – die Spuren vom Aufstieg im oberen flacheren Teil sichtbar

- Christian im Abstieg im steilsten Stück

- Querung zum Schidepot

- noch eine kurze Abstiegsstelle

- Rückblick auf den Abstieg

- Autor im Abstieg

- Schidepot an der Scharte

- Blick auf die Scharte

- den Abstieg wählten wir etwas näher am Grat

- Abfahrtsvergnügen über den Steilhang

- an die 45° im steilsten Abschnitt

- mittlerweile tolle Firnoberfläche

- Mittelteil

- unterer Teil im Steilhang

- wieder im flacheren Teil nach dem Steilhang

- Abfahrt in die große Mulde

- bäriges Gelände von der der Aufstiegshang zur Schlicker Seespitze herab

- am Beginn der breiten Milde etwa auf 2.300m

- Ausblick auf die weitere Abfahrt in der Mulde

- Rückblick auf das tolle Gelände der Schlicker Seespitze

- Marchsäule und Schwarzhorn

- das Senderstal erreicht

- Rückblick auf das Talende mit der Marchsäule rchts des Sendersjöchls im Senderstal

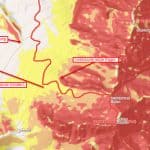

- Aufstieg Schlicker Seespitze mit Hangneigung

- Schlicker Seespitze im Umkreis um die Altstadt