Die beiden Sonnenspitzen in der Hinterautal-Vomper-Kette zählen zu den am wenigsten begangenen Gipfel in dieser Kette und auf die Nördliche Sonnenspitze, dem gewöhnlichen Ausgangspunkt für die Überschreitung zur Südlichen Sonnenspitze, führt ein mühsamer Anstieg durch das Große Kühkar. Der Grund warum hier nur von der Nördliche Sonnenspitze die Rede ist, wird im Text erläutert.

Um den Eintritt zum Großen Kühkar zu erreichen erwartet den Besteiger der Nördliche Sonnenspitze zunächst eine lange Anreise entweder über Scharnitz, heute fast ausschließlich mit dem Radl, oder, im Fall dieser Beschreibung, klassisch zu Fuß über das Lafatscher Joch aus dem Halltal.

Weiters muß dann von der Kastenalm zum Unteren Moserkar aufgestiegen werden und dieses bis zur Karverzweigung durch den südwestlich herunterziehenden Gratrücken von der Moserkarspitze aufgestiegen werden. Eine kürzere Anreise gibt es – ohne die Nordwände zu erklimmen – nicht.

Der Anstieg vom Hackl im Halltal bis zur Kastenalm ist für die Beschreibung des Anstieges zur Nördlichen Sonnenspitze ohne Belang und, weil er über breite markierte Wege erfolgt, auch keine besonders beschreibenswerte Anreise.

Die Erwähnung, daß der Verfasser für die Strecke vom Parkplatz Halltal bis zum Kasten dreieinhalb Stunden benötigt hat, sowie ein wunderschönes Bild von den beiden Sonnenspitzen und deren Verbindungsgrat – das gleichzeitig den Blick darstellt, der nach oftmaligem Erleben den Drang zur Ersteigung dieser Region vorantreibt – möge hier genügen.

Weiters sei zur Planung der Tour daran erinnert, daß die Rückreise mindestens genauso lange in Anspruch nimmt und länger, da auf der Rückreise die Hallerangeralm zur notwendigen Labe besucht werden sollte.

Vom „Kasten“ aus– eine durchaus gebräuchliche und eigentlich treffendere Bezeichnung wie „von der Kastenalm aus“ (das innere Almwiesengelände der Alm wird nämlich gar nicht betreten sondern ein großer Bogen um sie abgeschritten) – führt die Route am Ufer des Moserkarbaches zur Linken entlang.

Der breite Schotterweg kann im Bereich der inneren Alm durch lichten Wald abgekürzt werden um ihn nach ein paar Hundert Meter wieder zu erreichen.

Im Bereich der größten Nähe zum durch Hochwassereinflüsse aufgeböschten Ufer und einem markanten Ahorn kann das breite, staubtrockene Bachbett überschritten werden um knapp danach wieder begangen zu werden, nämlich um die letzten versiegenden Wasserläufe des Moserkarbaches zur Wasserauffüllung zu benutzen.

Allein die Strecke vom westlichsten Punkt bis zu diesem Gebiet sollte man am Abstieg vom Hinterautal vom Zeitbedarf her nicht unterschätzen, es handelt sich um gute zwei Kilometer bzw. einer halben Stunde Gehzeit, die auf der Karte nicht so aufwendig aussieht (auf der AV-Karte gibt es Steigspuren vom Steilstück zu einem Weg in die Kastenalm hinab – vielleicht wäre dies eine lohnenswerte Abkürzung).

Anschließend weisen hohe Lärchen den Weg zum Steig in das Moserkar. Er beginnt an einer Stelle, die unspektakulärer nicht sein könnte und wenn nicht ein breiter ehemaliger Fahrweg dort hin führte, würde man wahrscheinlich einige Zeit suchen. Der Steig ist für seine alpinistische Begehungshäufigkeit phantastisch gut ausgeschnitten, was auf rege Tätigkeit der Jägerschaft in diesem Gebiet hindeutet – vermutlich die Pächter der bei der Kastenalm gelegenen Jagdhütte – denn in dieser Gegend wird sehr wahrscheinlich kein alpiner Verein dafür verantwortlich zeichnen.

Zum Zeitpunkt der Begehung des Steiges durch den Verfasser heizte die Sonne an diesem so traumhaften Hundstag im August bereits derart kräftig herab, daß er sozusagen „einging“, immensen Wasserbedarf zeigte und bis zur Verzweigung vom Unten Moserkar bis ins noch schattige Kühkar schlapp und immer schläpper wurde. Ein grausiger Riegel und ein Apfel waren nicht in der Lage seine Steigleistung in Form zu bringen.

Bei der Verzweigung konnte er nicht umhin über die Maßen viel zu trinken beide Flaschen voll aufzufüllen, in Unkenntnis, daß der Bach aus dem Kühkar noch gut 200Hm weiter hinauf ergiebig genug zum Tanken gewesen wäre. Wer das Thema Wasser im Karwendel kennt handelt eher früher als später.

Unzufrieden schlapp ging es nach der Bachquerung den falschen Steig bergauf. Zwar besteht um die Ecke bei den Latschen knapp oberhalb des Baches ein direkt ins Kühkar abzweigender Steig, allerdings sieht dieser so aus, als verlaufe er sich anstelle markant die Wiese zu durchschneiden. In trügerischer Gleichgültigkeit ob der Schlappheit und ungenauer Erhebung der Situation wurde dem besseren, breiteren Steig in Spitzkehren steil bergauf gefolgt, um nach wenigen Minuten und kaum 100Hm festzustellen, daß dies der falsche war und ein bergsteigerischer Grundfehler begangen wurde – nicht genau festzustellen welcher Steig der richtige ist.

Der Abstieg zum – von oben natürlich gut sichtbaren – Steig ins Kühkar mußte somit über unangenehmes verfestigtes Sand und Schottergelände erfolgen, glücklicherweise nur über knapp 40Hm.

Solche Fehler nagen und stacheln aber gleichzeitig auch an, in diesem Fall jedoch zum Vorteil der Bekämpfung der Schlappheit gereicht.

Nach wenigen Minuten „versiegte“ aber auch der richtige Steig durch die Nähe zum steil abfallenden Bachbett, dessen abgerutschte Flanken die Latschengassen auf einmal zur steilen Schuttböschung machten.

So kämpfte sich der Verfasser auf die andere, im Aufstieg gesehen rechte Bachseite auf einem Rücken aufwärts, bis der Geländeeinschnitt durch den Bach flacher wurde und eine Rückkehr auf die richtigere linke Seite leicht möglich wurde.

Nach diesem unvorteilhaften und eher zu verschweigenden Intermezzo, als erfahrender Bergsteiger irgendwo, aber nur ein paar Dutzend Meter, neben dem richtigen Steig befindlich wie ein Anfänger durch dichte Latschen mit unzähligen, um das Gesicht herum beim Zerreißen knisternden Spinnfäden aufsteigen zu müssen, erreichte der Verfasser die Höhenkote 1.750m und das Kühkar schien kein Ende zu nehmen. Eine Rast mit ordentlicher Nahrungsaufnahme und dem erhobenen innerem Zeigefinger zum Zusammennehmen gab das Unterbewusstsein vor, worauf Rucksack und Körper unsanft auf den Karboden niedersackten. Es galt einen mentalen Tiefpunkt zu überwinden oder nicht.

Ein Gutteil der mitgebrachten Geheimwaffen Rosinen und getrocknete Marillen, sowie Brot und Speck wurden verschlungen und mehr als eine halbe Flasche Wassers obendrein. Ein Zeichen völlig falscher Planung und für die Temperaturen zu anspruchsvoller Route und zu spätem Start.

Nun, das Markenzeichen des Karwendlers ist sein fast unbeugsamer Wille angefangenes fertigzustellen wann immer möglich sowie sinnvoll und nach 20min Rast hatte sich bei der Beobachtung der weißen und dunkelbraunen Schafe mit Glöckchen in den Schuttreisen unter den Abbrüchen des Grates zwischen den beiden Sonnenspitzen neuer Tatendrang breit gemacht. Die Tour muß durchgezogen werden, auch wenn sie bisher nicht professionell genug angegangen wurde und auch der zu späte Aufbruch nach sechs Uhr mit der folgenden extremen Tageserwärmung bis zum Kühkar einen erheblichen Einbruch der Kräfte verursachte.

Die Essenspause wirkte gleich nach wenigen Minuten wodurch das aufsteilende Kühkar bereits unter besserer Steigleistung bezwungen werden konnte.

Zum raschen Fortkommen eignen sich die Steilwiesen besser als die rechts und mittig herabziehenden Schuttreisen und meint man nach den Steilwiesen, die weiter oben etwas flacher werden, daß der Grat gleich dahinter erreicht wäre, so täuscht man sich. Nach der sichtbaren Kannte beginnt eine weitere Karstufe, die dann nur mehr mit Geröll durchzogen ist, mit einer Muldung beginnt und mit Schrofen im oberen Teil endet die dann aber wirklich den Grat zu den Nordabstürzen zu den Ladizer Reisen und der Falkenhütte bilden.

Reste eines Flugzeugabsturzes; ob das ein Learjet 23 war und weitere Details lassen sich nicht mit Sicherheit aus dem Internet recherchieren

In diesem letzten Karabschnitt befinden sich die traurigen Reste eines abgestürzten Flugzeuges, angeblich ein Learjet 23 und angeblich am 28.08.1972. Je mehr man die spärlichen Berichte dieses tragischen Vorinternetgeschehens in diesem nachzuforschen versucht, desto weniger kann man den gefundenen Details glauben, die auch vom Absturz über dem Sellraintal berichten. Wie auch immer, es war ein Kleinflugzeug dessen kümmerliche Reste zu einem Häufchen zusammengeräumt wurden und sich davon ein paar großflächigere Mantelteile des Rumpfes – durch Stürme verfrachtet – auch noch weiter oben in den Reisen der Nördlichen Sonnenspitze herab finden lassen.

Endlich war der Grat erreicht und der Blick richtete sich gleich auf die beschriebene Aufstiegsrinne. Dieser folgt man im Gegensatz zur Beschreibung im AV-Führer kaum soweit bis sie sich zur echten Rinne ausbildet, sondern übersteigt gleich unterhalb der Rinnenausbildung rechts auf einen Schutthang an dem dann der weitere Aufstieg sogleich sichtbar wird, denn er erfolgt längs einer geologischer Störzone, die regelrechten eingeschnitten in der Bergflanke deutlich sichtbar ist (die 10m sind untertrieben).

Steinmänner begleiten bis zum zweiten Turm, bei dem der Einschnitt endet und der weitere Aufstieg nach links oben (südöstlich erfolgt). Die Flanke ist deutlich sichtbar und weniger Steil als links davon. Dort etwas höher in der Flanke der vorerst letzte Steinmann durch den man dann weiß, die Linkskurve richtig erraten zu haben.

Anschließend wird der Flanke in direktem Anstieg etwa 40Hm weiter gefolgt, bis links ein Schuttband sichtbar wird, mit Steinmann am Ende. Über dieses zum Steinmann und von dort wieder ca. 40Hm leicht rechts haltend empor, wobei am Ende eine etwas schwierigere als der Aufstieg zuvor (im Abstieg) kaminartige Schuppe zu überklettern ist, bevor nach einigen Metern eine Flachstelle erreicht wird, in der ein Holzstock an den Fels lehnt und eine Markierung darstellt.

Die Markierung weist nach links (nördlich) und sofort wird ein angenehm breites Band, das vorsichtig begangen werden soll, weil sehr mit Schutt beladen, sichtbar, das um einige Ecken und Ausbuchtungen herum zum Gipfelbereich führt.

Dem Holzstock Aufmerksamkeit schenken – er ist nicht durch Zufall hier; links über das Band geht es weiter

War der Fels in der Flanke bis hierher großteils noch recht fest beginnt hier auf den letzten Höhenmetern eine wesentlich schlechtere Qualität und sehr viel von dem was als Griff taugen sollte bricht aus. Noch größere Achtsamkeit auf den letzten zwanzig Höhenmetern tut also Not, vor allem, wenn sie über den Grat begangen werden, wie im vorliegenden Falle.

Auf der kleinen Gipfelfläche der Nördlichen Sonnenspitze befindet sich kein Gipfelkreuz, dafür aber ein Steinmann und eine Gipfelbuchschachtelhalterung mit einem netten Gipfelbuch der Lenggrieser, die man so oft in Karwendelgipfelbüchern liest. Die erste Seite des Buches trägt das Hinterlegungsdatum und just zu seinem Geburtstag am 4. August hatte der Verfasser seine Tour auf sie durchgeführt. dazu mußte mit Peter Mayr’s Höhenheilmittel angestoßen werden.

Während der Jause mußte der Verfasser eine besorgniserregende Beobachtung machen. Über dem Bettelwurf und weiter südlich im Inntal brauten sich hohe dunkle Wolken zusammen und selbiges auch im Vorkarwendel im Nordosten.

Nun wird auch dem Leser auch klar warum der Titel vorliegenden Berichtes nicht von der Überschreitung der beiden Sonnenspitzen spricht – der Verfasser hat zwar mit Widerwillen dennoch entschlossen sofort eine Entscheidung getroffen und recht rasch, nach einer nur zwanzigminütigen Rast, den Rückzug vorgezogen.

Ein Gewitter am schutzlosen Grat, zählt zu den vermeidenswertesten Angelegenheiten der Bergsteigerei.

Nun, jeder Schaden hat auch einen Nutzen lautet eine Weisheit und der Nutzen für den Verfasser war eindeutig, die Aufstiegsflanke auch als Abstiegsflanke kennenzulernen. So sei allen, die die Flanke bereits aufgestiegen sind versichert, daß der Abstieg keineswegs als übel einzustufen ist. Die Schuttpartien mit Bedacht abgestiegen werden immer wieder feste Partien erreicht, die wunderbar abzuklettern sind. Einzig die zuvor beschriebene Schuppe, die etwas kniffliger abzusteigen ist, aber auch ohne große Anstrengung gemeistert wird, dort allerdings mit großer Körpergröße leichter.

Der Abstieg ins Kühkar erfolgte rasch. Kaum eine halbe Stunde ist dafür notwendig.

An der Latschengrenze angelangt sollte der Verlauf des Steiges durch die Latschen gefunden werden, doch dies war wieder nicht so möglich wie gewünscht und ein Verbindungssteig wurde stattdessen gefunden, der in der teilweise recht unangenehmen Flanke von der Rippe von der Moserkarspitze herab querte.

Am Moserkarbach angelangt waren die Wolken in dem kleinen Himmelsfenster, das dort sichtbar ist zum Teil wieder aufgelockert und dies war einerseits für den weiteren Abstieg beruhigend, andererseits gab es aber Anlass zum Ärgernis des hastigen Rückzuges.

Der Steig im Unteren Moserkar führt durch wahrhaft schönes Gelände und erfreut. Tief eingeschnitten zeichnet der Bach seit Jahrtausenden seinen Lauf auf. Am Abstieg durch die Latschen beim Moserkaregg kann das gewaltig weitläufige Gelände der Kastenalm eingesehen werden. Bis ins Roßloch hinein zieht sich die fast ebene Almfläche dahin.

An der Querung des trockenen und sehr breiten Bachbettes, das bei Hochwetter nicht breit genug sein kann, waren nun die ersten Regentropfen zu spüren – die Gewitterzelle hatte sich nun innerhalb einer halben Stunde über das Sonnenspitzenmassiv geschoben.

Mit leichtem Laufschritt versuchte der Verfasser Garagen am Weg zu erreichen, bevor ihn die schweren Tropfen erreichen möchten und das gelang auch.

Unter dem 50cm herausstehenden Dach der Garage neben der Schotterstraße beim Radldepot vor der Kastenalm wurde das Gewitter durch „unterstehen“ – durch das früher sogar Ehen entstanden sind – abgewartet.

Bei jedem der vier bis fünf gewaltigen Blitze über dem Sonnenspitzengrat manifestierte sich Sinnhaftigkeit der Entscheidung umzudrehen noch weiter.

Nach einer guten halben Stunde war der Spuck ebenso schnell zu Ende wie er begonnen hat und der Heimweg konnte angetreten werden. Durch die Trockenheit des so schönen Sommers war auch jegliche Lache am Weg sofort aufgesaugt und von oben tropfte ohne Wind auch nichts herab. Der Regenschutz konnte somit diesmal im Rucksack verbleiben.

Am Weg zum Halleranger entstand in der gereinigten Luft noch ein klares Foto der Sonnenspitzen und der Kare drum herum – so schnell kann eine Gewitterzelle abregnen und wieder klares Wetter herrschen.

Auf der Alm gab es nochmals Energienachschub – wie könnte es anders sein – in Form von Knödelsuppe und Bier. Als gegen halb acht das Lafatscher Joch erreicht wurde erstrahlten die Sonnenspitzen im Abendlicht. Ein anderes Mal wird auch die Überschreitung gelingen.

Die Tour endete nach 15 Stunden und 3.525Hm gegen neun Uhr am Parkplatz beim Hackl.

Mils, 04.08.2018

- der Roßkopf im Halltal am 4. August 2018

- Blick vom Issanger gen Stempeljoch und Roßkopf

- Die Sonnenspitzen vom Lafatscher Joch aus im Norden

- Lafatscher Hochleger tief im Halleranger, das nächste Ziel

- Blick ins tief verborgene Moserkar

- Gipfel im Moserkar und rechts der Sonnenspitzenstock

- der Moserkarbach an der Stelle an der er versiegt

- Rückblick auf den Zustieg zum Steig ins Moserkar

- Steig ins Moserkar

- Am höchsten Punkt beim Zustieg „Moserkaregg“

- gewaltige Eindrücke im Moserkar

- erstmalig das Große Kühkar – der Aufstieg zur Nördlichen Sonnenspitze – zu sehen

- Abzweigung der Kare und im Rückblick die Halltalkette

- Aufstieg ins Kühkar (rechte zweigt der richtige Steig ab)

- der richtige Steig 40Hm tiefer – Abstieg über unangenehme Schotterflanken notwendig

- Rast im Kühkar auf 1.750m

- gewaltiger Rückblick vom Kühkar

- weiteres Aufstiegsgelände im Kühkar

- im obersten Kühkar

- Reste eines Flugzeugabsturzes; ob das ein Learjet 23 war und weitere Details lassen sich nicht mit Sicherheit aus dem Internet recherchieren

- letzter Karteil im Kühkar; mit Reisen vor Schrofen zum Grat

- Am Grat zur Nördlichen Sonnenspitze angelangt – Blick gen Norden ins Johannestal

- Blick gegen Nordosten von Falkenhütte auf Gamsjochgruppe

- Kühkarlspitze – leicht zu erreichen aber heute nicht das Ziel

- Einstieg in die Flanke zur Nördlichen Sonnenspitze

- bereits hier geht es rechts über die Schulter

- Aufstieg in der Störzone – 2x Türmchen mehr als 10m auseinander

- Rückblick vor dem 1. Türmchen

- 2. Türmchen voraus – mehr als 10m…

- Rückblick

- 1. Türmchen von 2. Türmchen aus gesehen – das Steinmandl im Schärtchen deutlich sichtbar

- nun links in die Flanke

- Rückblick von oben – der Steinmann links unten, die Scharte mit Türmchen rechts oben

- im rechten Bildhälfte geht es in steiler Kletterei nach oben

- Rückblick zum 2. Türmchen

- Band linkerhand erreicht

- Ausblick vom Band auf die Gipfel im Moserkar und der Kaltwasserkarspitze

- nach links geht es nicht weiter!

- schräg rechts nach oben

- Steinmandl am Ende des zuvor erklommenen Bandes in der Tiefe

- Dem Holzstock Aufmerksamkeit schenken – er ist nicht durch Zufall hier; links über das Band geht es weiter

- Mittelteil des Bandes – sieht schlimmer aus wie es ist – man steigt mit Bedacht

- erstmals der Gipfelbereich der Nördlichen Sonnenspitze vom Band aus sichtbar

- am Gipfel der Nördlichen Sonnenspitze – Blick zur Südlichen Sonnenspitze

- Blick von der Nördlichen Sonnenspitze auf den Westteil der Karwendelhauptkette

- Nördliche Sonnenspitze – Johannestal mit rechts der Falkengruppe im Norden

- die bekannten und geschichtsträchtigen Gipfel im Bockkar über dem Roßloch

- das mühsam zu ersteigende Kühkar von der Nördlichen Sonnenspitze aus hinab gesehen

- Nördliche Sonnenspitze, 2.650m

- Blick auf das Lafatscher Joch – Ungemach zieht vom Inntal über Bettelwurf aund Großem Lafatscher auf

- Nördliche Sonnenspitze – sie wäre das nächste Ziel gewesen und nun muß sie wegen dem Wetterumschwung warten

- Rückzug über die Flanke der Nördlichen Sonnenspitze

- Kühkarlspitze – ein andermal

- Abstieg ins Moserkar

- unbenannte Spitze mittig im Moserkar

- Gewitter im Anmarsch über dem Inntal

- Rückblick ins Große Kühkar

- wunderschöne Szenen im Moserkar – der Bach hat sich über lange Zeit tief eingeschnitten

- Leben inmitten der Schuttreise – das ist das Karwendel!

- Abschied vom Kühkar

- vorne rechts geht es zum Heißenkopf und letztlich auf die Kaltwasserkarspitze

- breites Moserkarbachbett im Gelände der Kastenalm

- Eingang ins Roßloch vom Moserkaregg aus gesehen

- schöner Steig ins Moserkar (hier beim Abstieg)

- Überquerung des Moserkarbaches an markanter Stelle mit altem Ahorn

- Blick in das Roßloch

- das Gewitter über den Sonnenspitzen hat begonnen

- aus dem trockenen Unterstand in die Nässe geblickt

- der Spuk nach 40min vorbei – die Südliche Sonnenspitze erstrahlt im Sonnenlicht

- am Weg zum Halleranger nochmals über die Kastenalm zu den Sonnenspitzen geblickt

- Abendstimmung am Weg zum Lafatscher Joch

- Halleranger mit Reps und Sunntiger

- die Sonnenspitzen vom Lafatscher Joch aus im Abendlicht

- Sonnenspitzen im Zoom

- Zunterköpfe im Halltal im Abendlicht

- Stempeljoch im Abendlicht

- vom Joch aus dem Halltal geschaut

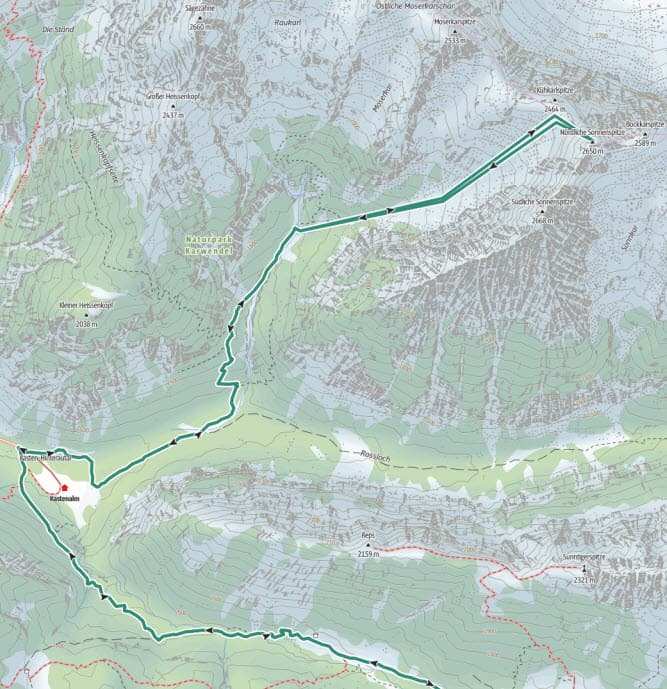

- Route ab dem Kasten im Hinterautal

- symmetrisches Höhenprofil