Die Tour, Überschreitung Vordere Brandjochspitze – Kleiner Solstein, kann man – und wir haben es so gewählt – zusätzlich mit dem Anstieg über den Südgrat der Vorderen Brandjochspitze zu einer insgesamt pikanten Gratwanderung garnieren.

Die Frage des Ausgangspunktes stellt sich im Hinblick auf den Rückweg. Es kommen mehrere Varianten in Frage, beginnend mit der unwahrscheinlichsten, aber möglichen Variante:

- Parken auf der Hungerburg mit Bahnfahrt Seegrube und Anstieg auf die Vordere Brandjochspitze (ohne Brandjoch Südgrat)

- Parken am Planötzenhof (mit Brandjoch Südgrat)

- Parken beim Berchtoldshof (mit Brandjoch Südgrat)

Letztere Variante hat den Vorteil, daß man, nach dieser ausgiebigen Bergfahrt, am schnellsten aus der Kranebitter Klamm beim Auto ankommt. Die mittlere Variante ist die logische für nur die Überschreitung und Rückkehr auf derselben und die erste Variante ist ebenfalls nicht besonders als Rundtour geeignet, da man von Kranebitten zur Hungerburg kommen muß.

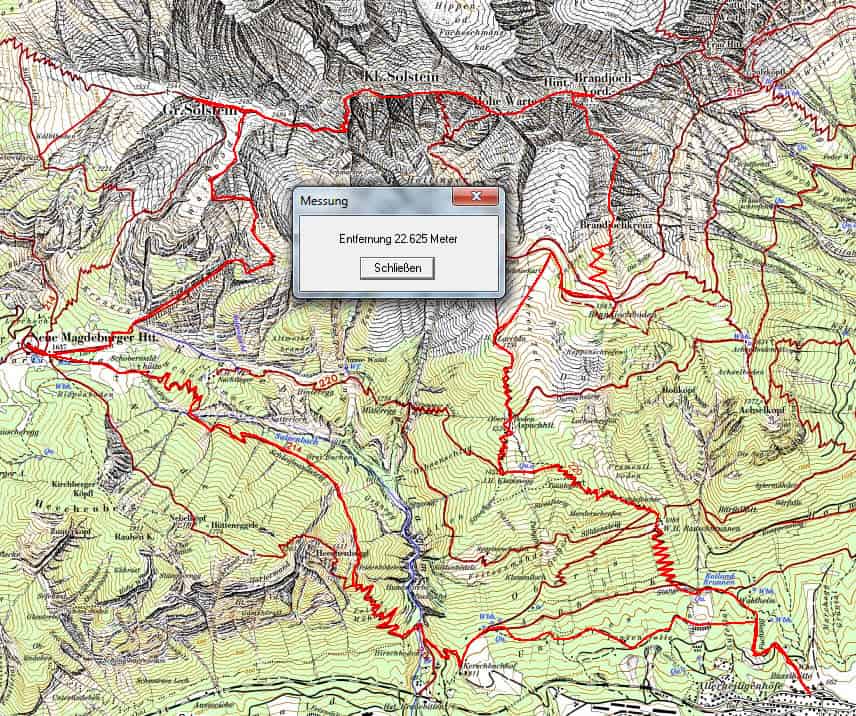

Wer nach den mehr als 22km (horizontale Wegmessung gem. Alpenvereinskarte plus Höhendifferenz von 2.420Hm) noch genügend frisch ist, der kann auch den besseren Parkplatz beim Planötzenhof wählen und die geschätzten 2-3km Mehrstrecke bis dort hin absolvieren. Uns erschien parken Nähe Buzihütte als besser geeignet, wir mußten jedoch feststellen, daß ein bergsteigerfeindliches Fahrverbot am Berchtoldshofweg das Parken auf den raren Parkplätzen der Schneeburggasse beim Gasthaus Berchtoldshof erzwingt.

Alle die an einer genauen Beschreibung des Aufstieges zum Südgrat vom Planötzenhof aus interessiert sind, mögen in dieser Webseite unter „Südgrat“ oder „Brandjochspitzen“ oder „Hohe Warte“ suchen, dort ist diese Route beschrieben.

Der Anstieg vom Gasthaus Berchtoldshof erfolgt über das Gasthaus Rauschbrunnen, die Aspachhütte (unbewirtschaftet) und die Jagdhütte Larchln, ehe man rechts (östlich) in den Karboden abzweigt.

Bald erreicht man den Brandjochboden – dort trifft man auch wieder mit dem Anstieg vom Planötzenhof zusammen – und steigt die Flanke zum GK Brandjochkreuz auf 2.268m empor. Bis hierher hat man nun den Großteil des Aufstieges – an dem wir keine Möglichkeit zum Wasser füllen entdeckten! – geschafft und steht am Fuße des kletterbaren Südgrates.

Eine genaue Beschreibung der Kletterstellen des Südgrates bitte unter dem oben erwähnten Beitrag zu suchen und dort nachzulesen. Hier nur ein paar Fotos und ein Video des kleinen Sprunges, der im Internet soviel zitiert wird (er ist mehr als harmlos für jenen, der die Kletterei bis dorthin geschafft gemeistert hat).

Vom Verbindungssattel der beiden Brandjochspitzen aus nimmt man links (westlich) den nun unmarkierten Aufstieg auf die Hintere Brandjochspitze, die man in 15min leicht erreicht. Jeder Anstieg führt hier zum Ziel, wir nehmen immer die kleine Scharte eines herabziehenden Ausläufers und steigen dann in der selben Richtung dahinter über die Verschneidungsrinne in der sehr brüchigen Flanke auf. Der Vorteil ist hier, daß man zu beiden Seiten der Rinne festen Fels greift.

Oben etwas rechts, also nördlich gehalten erreicht man sehr rasch den ungezierten Gipfel und findet lediglich ein Steinmandl vor.

Der Blick auf den Schwestergipfel, die Vordere Brandjochspitze ist es wert sich umzudrehen, hat man doch schon den ersten Gipfel der Überschreitung gemeistert und befindet sich jetzt am Gratverlauf.

Die Schlüsselstelle – kann man sagen – ist nun im Abstieg gleich nach Verlassen des Gipfels zu finden. Man muß eine steile Stelle im Gratverlauf absteigen und die einzige Schwierigkeit besteht dabei darin, daß die Tritte im untersten Bereich nicht sichtbar sind, wenig bequeme Griffe vorhanden sind und die Stelle etwas ausgesetzt ist. Eine Seilschlinge ist etwas über dieser Stelle für jenen angebracht, der ein ca. 15-20m langes Seil mit hat und abdülfern möchte (ja, das war die Methode mit der wir früher solche Abstiege genommen haben; ca. 10m mit doppeltem Seil, das man dann von unten von der Schlinge abzieht).

Nun folgt man dem unmittelbaren Gratverlauf bis zu einer weiteren tiefer (ca. 10m) und recht senkrecht abbrechenden Gratstelle, die man – nach Studium der Möglichkeiten – überklettern, oder südlich umgehen kann. Letzteres allerdings mit ca. 20-25m Höhenverlust bis zum sicheren Aufstieg zur Einschartung.

Danach ist die Hauptschwierigkeit der Überschreitung bereits erledigt, es folgen noch kleinere Spitzen und Platten sowie in etwas in der tiefsten Einschartung ein unübersehbarer Felszacken, der südlich umgangen wird. Dort ist auch der Tiefpunkt, ca. 80m unterhalb beider zu überschreitender Gipfel. Die gesamte Strecke ist recht logisch zu beschreiten, man kann kaum in unbegehbares Terrain kommen, das für den einigermaßen versierten Felsgeher nicht mehr zu bewältigen wäre.

Am weiteren Gratverlauf zum Gipfelaufbau der Hohen Warte entdeckten wir erstmalig ein Felsenfenster ca. 1m unter dem Grat mit ca. 50cm Durchmesser.

Durch die markante, eher glatte Rinne führt die Überschreitung nun auf ein Plateau und fast horizontal weiter zum Gipfel der Hohen Warte auf 2.596m.

Von der Hohen Warte aus sieht man nun die nächste „Gratgirlande“ die mit dem Kleinen Solstein verbindet. Der Tiefpunkt ist der Gamswartsattel, in etwa mittig und 70m unter der Hohen Warte und 110m unter dem Gipfel des Kleinen Solstein gelegen. Bis dorthin hat man die Markierungen des AV-Steiges im Abstieg vor sich. Der Abstieg erfolgt mehr in der Flanke, als am Grat.

Am Gamswartsattel angelangt störten wir fünf prächtige junge Steinböcke bei der Ruhe und jeder Versuch sich am Grat mit ca. 10m Abstand vorbei zu schleichen wurde auf das Genaueste beobachtet. Schließlich konnten die Fluchttiere die Spannung nicht mehr ertragen und flüchteten – ihrem Typus entsprechend – mit ein paar gelangweilten Sätzen ca. 20Hm tiefer, wo sie sich wieder niederließen.

Gespannt auf den neuen Teil der Überschreitung steuerten wir ohne klettertechnische Herausforderungen, meist direkt am Grat aber ab und zu südlich und einmal nördlich ausweichend auf den Höhepunkt, dem „Reitergrad“ zu.

Diese Stelle ist zur südlichen Umgehung wenig geeignet, man hätte einen sehr großen Abstieg zu vollführen, zur nördlichen Umgehung schon gar nicht. Also mußten wir, nach Versuchen es anders zu gestalten, doch die Reiterstellung einnehmen, um in ein paar Sätzen die Stelle zu bewältigen.

Man tut gut daran das Reiten nicht zu wörtlich zu nehmen und eher wie eine Echse voranzuschreiten bzw. wenn man die Passage unter der gebotenen Konzentration schon im Westalpenstil ausführt, doch vorher die Lage der Weichteile ortet und ggf. zum Zwecke der Schmerzvermeidung korrigiert.

Eine ähnliche Stelle, ein zusätzlicher Reitergrat, kommt einige Minuten später wieder wobei weiterer Schmerz ob der Erinnerung kaum vorkommen wird.

Nun kommt nach kurzer Strecke die auch im AV-Führer beschriebene Stelle eines Aufschwunges (gut erkennbar wegen der leicht rötlichen Färbung der senkrechten Felsfläche) mit hoher Schwierigkeit bei direkter Erkletterung, die man links (südlich) auf wenig sichtbaren Steigspuren und einem Steinmandl umgeht.

Uns machte die schwierige Direktpassage den Eindruck, daß man sie in Wahrheit, unter Vermeidung von echter Kletterschlosserei, gar nicht nehmen kann, ist sie doch nahezu tritt- und grifflos und gut über 8m hoch.

Nach Umgehung dieser Stelle geht es einige Minuten am Gratverlauf weiter, bis man auf die Verschneidung mit einem nach Süden gerichteten Ausläufer trifft. Dieser führt in wenigen Minuten direkt auf die Gipfelhöhe.

Der Grat wird nun horizontal und die wenigen Minuten zum Gipfel des Kleinen Solstein führen noch über ein paar schöne anregende Stellen, teilweise ein bisschen ausgesetzt, aber ohne nennenswerte Schwierigkeit.

Der Gipfelgrat bildet eine U-Form in deren nördlichster Ausrundung das Alu-Gipfelkreuz aufgestellt ist. Ein nagelneues Gipfelbuch trägt trotz perfektem Bergwetter – möglicherweise aber wegen wiederholt falschem Wetterbericht – an diesem Tag nur eine einzige Eintragung.

Der Rückblick über die beiden zurückgelegten Girlanden ist imposant. Die Grate sehen weitaus bedrohlicher und schwieriger aus, als sie es für den versierten Felsgeher in Realität sind.

Der Abstieg vom Kleinen Solstein erfolgt zuerst horizontal am Grat bzw. teilweise leicht südlich davon bis zu einem Steinmandl, von dem aus man dann in der Südflanke schätzungsweise 150 Höhenmeter hinabsteigen muß, um einen Übergang zum Großen Solstein zu finden, der durch mächtige Felsabbrüche an der westlichen Seite des Kleinen Solstein, die direkte Route über den Gratverlauf versperrt.

Auf dem Plateau zwischen den beiden Solsteinen zweigt nun links (südlich) der schönere Abstieg über den Höttinger Schützensteig ab, als es der Abstieg über das Kar des Wörgltales ist.

Wir nehmen noch mit 15min Zeitbedarf den Großen Solstein als Gipfel mit und kehren zum Höttinger Schützensteig zurück.

Diesen Steig können wir sehr empfehlen, er ist landschaftlich herausragend jedoch nicht ganz ungefährlich für den wenig versierten Geher und bedarf in der Mitte entlang eines brüchigen Felskörpers etwas Pflege durch ausräumen von herabgebrochenem Geröll. Dafür entschädigt er im unteren Teil mit neuen Seilsicherungen enorm in seiner Schön- und Kühnheit.

Als erste Möglichkeit nicht selbst mitgebrachte Flüssigkeit aufzunehmen steuerten wir die Magdeburger Hütte an und verweilten dort recht ausgebrannt bei Schnitzel und Bier, um dann über einen weiteren sehr schön und urig angelegten Steig, dem Schleifwandsteig in die Kranebitter Klamm abzusteigen.

Die Wahl fiel deshalb auf den Schleifwandsteig, da der in der Klamm gegenüberliegende Steig mit recht viel Höhenmeter im Aufstieg zum Gh. Rauschbrunnen geführt hätte und wir die Knochen bereits recht deutlich spürten.

Ob diese Wahl richtig war, werden wir wissen, wenn wir die andere Seite einmal begehen. In jedem Fall erfreute uns der Schleifwandsteig sehr, da er auch recht kühn angelegt ist und tolle Blicke in die Klamm und auf die Gipfel der Nordkette bietet. Er ist teilweise auch nicht ungefährlich, speziell im Abstieg vorne im Bereich des Hechenbergls und es empfiehlt sich zu jeder Zeit mit Konzentration bei der Sache zu sein. Die Kühnheit dieses Steiges ist jedoch überwältigend für einen im Wald verlaufenden Steig, ein echtes „muß“ für den Karwendelliebhaber.

Unten überquert man den Klammbach und geht auf der Asphaltstraße bis zum Kerschbuchhof und noch etwas weiter östlich bis in den Wald. Etwas verwirrend die Beschilderung, der Steig zum Rauschbrunnen geht links weg und man bleibt immer auf dem unteren Weg, der mit „unterer Aspachweg“ bezeichnet wird (allerdings erst nach ca. 100m). Über einen gewaltigen Murenverbau gelangt man dann wieder zur Abzweigung zum Rauschbrunnenweg und nun spürt man die leichten anstiege dieser Schotterstraße recht gut in den meisten Regionen des Bewegungsapparates.

Wir haben, so glauben wir, zwei bis drei Kilometer bis zum Planötzenhof an Wegstrecke gespart und sahen unsere Parkplatzwahl als gerechtfertigt.

Der Vorrat an Wasser war mit 1,5lt bis zur Hütte sehr knapp bemessen und reichte gerade bei zwei Drittel Sonne und einem Drittel Bewölkung bei ca. 25° C am Ausgangspunkt. Wir empfehlen mindestens 2lt mitzunehmen. Schneefelder waren keine mehr anzutreffen.

Gesamte Zeit für die Tour waren 10 1/4 Stunden (mit ca. 1 1/4 Stunden Pausen in Summe, davon 3/4 Stunde auf der Magdeburger Hütte), die Wegstrecke incl. Aufstiege beträgt mehr als 25km.

Mils, 20.09.2014

- Anstieg auf die Aspachhütte, knapp nach dem Gasthof Rauschbrunnen

- Aspachhütte 1.535m

- gesamter Verlauf Überschreitung Vordere Brandjochspitze bis Kleiner Solstein

- das Schneekar mit Brandjochspitzen

- Jagdhütte Larchln 1.754m

- gesamter Grat zwischen Hinterer Brandjochspitze und Hoher Warte

- Tiefpunkt und Gipfelaufschwung zur Hohe Warte zwischen H. Brandjochspitze und Hohe Warte

- Mittelteil am Grat zwischen H. Brandjochspitze und Hohe Warte

- die Schlüsselstelle am Grat nach der Hinteren Brandjochspitze mittig im Bild

- der Kamin am Südgrat 1

- der Kamin am Südgrat 2

- der Kamin am Südgrat 3

- schöne Blicke am Südgrat

- der gesamte Grat H. Brandjochspitze bis Hohe Warte

- die Tagesration an Grat

- vom Gipfel der Hinteren Brandjochspitze auf die Vordere Brandjochspitze

- Schlüsselstelle Gratüberschreitung zur Hohen Warte

- Felsenfenster grün markiert

- eine Stunde herrlicher Gratkletterei liegt vor uns

- auf der Hohen Warte 2.596m

- Verbindungsgrat Hohe Warte – Kleiner Solstein

- Die Steinbockjüglinge

- Gratverlauf vom Gamswartsattel aus

- zurückgelegter Gratverlauf mit hohe Warte

- nach ca. einem Drittel am Grat

- Studium des Reitergrates

- die ersten Handgriffe am Reitergrad

- Reitergrad, der Versuch der einfachen Überquerung

- Reitergrad, die schlußendliche altbewährte Technik der Überquerung

- Rückblick auf den Grat zur Hohen Warte

- der verbleibende Aufstieg am Grat auf den Kleinen Solstein

- nach der Umgehung des kaum gangbaren Aufschwunges

- Tiefblick nach Norden zur Kristenalm

- ein südlicher Gratausläufer des Kleinen Solsteins

- schwierige Passage, links auf Bändern leicht zu umgehen

- Blick zu unserer Aufstiegsroute

- letzte Höhenmeter bis zur Richtungsänderung am Grat

- nach der Richtungsänderung des Grates

- Rückblick zum Gamswartsattel

- letzte Gratpassagen

- kurz vor dem Gipfel

- der Gipfelgrat am Kleinen Solstein

- Gipfel Kleiner Solstein, 2.637m

- Blick vom Gipfel Kleiner Solstein auf die Hohe Warte und die Brandjochspitzen

- höchste Erhebung der Nordkette, Gipfel Kleiner Solstein

- Gruß ins Halltal

- die U-Form des Gipfels des Kleinen Solsteins abgeschritten

- Gipfel Kleiner solstein im Rückblick nach Osten

- Blick vom Steinmandl am Kleinen Solstein zum Großen Solstein

- Tiefpunkt des Abstieges vom Kleinen Solstein in Richtung Großer Solstein

- Abstieg vom Kleinen Solstein

- anregender Steig inmitten der Abbrüche vom Kleinen Solstein

- Blick zum Kleinen Solstein

- am Sattel zwischen den Solsteinen, Blick zum Großen Solstein

- Gipfelblick Großer Solstein

- Blick zur gewaltigen Pyramide des Kleinen Solstein

- ganz im Osten der Südgrat der Vorderen Brandjochspitze, unserem Anstieg

- Der Beginn Höttinger Schützensteig

- die Schönheiten am Höttinger Schützensteig

- die Schönheiten am Höttinger Schützensteig 1

- die Schönheiten am Höttinger Schützensteig 2

- Karsterscheinungen

- die Schönheiten am Höttinger Schützensteig, Karsthöhlen in ungewohnter Ausdehnung

- am Schleifwandsteig nahe des Hechenbergls

- Blicke vom Schleifwandsteig gen Norden

- Wegstrecke Überschreitung Brandjochspitzen – Kleiner Solstein