Umringt von den meisten der hohen Gebirgsstöcke der Ostalpen liegen die Sarntaler Alpen wohleingebettet im Herzen Südtirols und auf das Schrotthorn, mittig im östlichen Teil des Hufeisenkamms der Sarntaler gelegen, gibt es eine reizvolle Schitour zu unternehmen. Die Ausblicke vom zentralen Schrotthorn sind wirklich beeindruckend und lohnend.

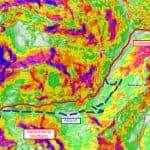

Die Hangneigung überschreitet die 35°-Marke nicht, bzw. am Gipfelhang nur bei entsprechender Wahl des Aufstiegs – den man aber günstig legen kann, sodaß der Aufstieg auch bei mäßiger Lawinengefahr in den meisten Fällen ein sicheres Unternehmen darstellt. Allerdings sollte bei der Abfahrt im Graben die Gegenhangneigung berücksichtigt werden, siehe Hangneigungskarte in der Bildergalerie.

Der Ausgangspunkt befindet sich im hintersten Schalderertal auf 1.460m, das von Vahrn aus tief in die „Sarner“ (diese Bezeichnung der Einheimischen auch im Internet zu finden) eindringt. Der Parkplatz an der Brücke über den Schalderer Bach ist eher klein und der frühe Vogel hat daher den Vorteil.

Die Kehre der Gemeindestraße bei der Kirche in Schalders führt noch ein paar Hundert Meter weiter hinauf, bis eine Abzweigung links Richtung „Schrüttenseen – Schrotthorn“ den weiteren Weg taleinwärts vorgibt. Die schmale Straße erreicht einen Hochpunkt, fällt wieder ab und führt zuletzt als Schotterstraße bis zum Parkplatz. Bereits vor der Kirche kann das Schrotthorn über den Talschluß aufragend betrachtet werden.

Jenseits der Brücke beginnt die Tour auf freiem Gelände, taucht aber nach der Querung eines Forstweges in den Wald neben dem Bach ein und führt in einem Hohlweg anfänglich steil, dann flacher bergauf. Bereits auf der freien Fläche nach der Brücke kann ein Teil des Gipfelbereiches zwischen den Waldrücken eingesehen werden.

Im flacheren Teil führt der Weg – er trägt die Nr. 4 – durch dichteren Wald, über den bei unserer Begehung einige Hindernisse an Windwurf zu überqueren sind. Offenbar hat die Zeit nicht mehr gereicht den Weg freizuschneiden und die Baumstämme zu entfernen. Die Hürden sind zwar lästig, aber kein Grund zu verzagen, angesichts der tollen Szenerie des weiteren Routenverlaufes.

An der Brücke des Kammerbaches dreht die Aufstiegsrichtung von West nach Südwest. Der Wald wird etwas lichter und der Weg wieder etwas steiler. Auf diesem Teil wird eine Brücke über den „Schroatbach“ überquert, wie eine Tafel neben der Brücke mitteilt. Die Bezeichnung „Schroat…“ gab dem Autor – immer interessiert an der Entstehung von alpinen Flurbezeichnungen – Anlass zur Nachforschung, ob denn nicht ein Zusammenhang zwischen der offensichtlich noch ursprünglichen Bezeichnung des Baches und des Berges „Schrotthorn“ besteht.

Tatsächlich ist es nach Mader1 so, daß für den Bach die originale, örtlich entstandene Bedeutung des Bergnamens, aus dem selbiger entspringt, beibehalten wurde, der Bergname aber aus der Dialektsprache zu „Schrott…“eingedeutscht worden ist: „die Schroat“ – die beim Abstücken (schroten, hauen) von Holz entstehende Scharte. Die Namensgebung nach Schöpf abgeleitet von der Form des Berges mit der Kerbe am Gipfel.

Ein paar Minuten nach dem Schroatbach wird eine Wegverzweigung erreicht. Der Fahrweg führt über den Schalderer Bach links weiter und der Sommerweg, oder besser -steig, behält die parallele Richtung rechts neben dem Bach steil bergauf bei. Der interessantere und kürzere Sommersteig empfiehlt sich für den Aufstieg im Wald mit sehenswerten alten Lärchen, den Fahrweg nahmen wir für die Abfahrt.

Über einige Serpentinen zieht der Sommersteig im Wald bergauf und im oberen Drittel erreichten wir einen Rücken, der gegen 9 Uhr vormittags zu Anfang Februar bereits unter Sonne steht und einen tollen Ausblick auf das Gaishorn und das Talende bietet. Linkerhand die zur Pfossisalm gehörende, abgezäunte freie Almfläche.

In der Sonne steigt es sich mental natürlich weit angenehmer über den schönen Südhang mit dünner werdender Vegetation ab 2.000m auf. Die Lärchen weichen den noch robusteren Zirben und etwa 100Hm später verschwinden auch diese letzten Bäume am Weg zur Schalderer Scharte, deren Lage am vorausliegenden Saum zwischen Weiß und Blau durch die Richtung des Grabens links unterhalb des Hanges immer deutlich hervortritt.

Weiter führt die leicht steigende Route am Südhang durch herrliches Gelände über eine Kuppe in eine weite Mulde. Diese wird nahezu ohne Höhengewinn durchquert und am Ende dieser vereinigt sich das Gelände wieder mit dem Graben, in den später abgefahren wird, aus dem aber auch aufgestiegen werden kann, wenn man weit unten nicht den Sommersteig wählt, sondern am Almweg aufsteigt.

Das Gelände läßt während der Durchquerung zur Rechten eine tolle Aussicht auf das Schrotthorn zu, zur Linken die Aussicht auf das Gaishorn und auf den nächsten Etappenpunkt, die Schalderer Scharte, die früher bzw. in der einheimischen Bezeichnung auch das „Durnholzer Gatterle“1 genannt wird.

Im Graben angekommen fehlen noch etwa 100Hm auf die Scharte, die unter ständigem Blick auf ein aperes, die Jochhöhe markierendes Steinmandl, hoch aufragend und sorgfältig auf einem Felsklotz aufgeschlichtet zurückgelegt werden.

Bei unserer Begehung blies der böige Westwind, der im Norden des Landes eine Tiefdruckfront heranführte, vor allem im Bereich der Scharte selbst ganz ordentlich. In dieser Düse wollten wir uns nicht aufhalten, sodaß wir noch vor der Schartenhöhe ohne Pause rechts in Richtung Schrotthorn zum Gipfelhang abbogen.

Das Gelände steigt nördlich ein paar Minuten über eine recht flache Strecke zum Gipfelaufbau hin an. Die bekannte Erfahrung der Veränderung der Schneeoberfläche mit zunehmend stumpfer werdendem Strahlungswinkel auf Südhängen trat am Weg dorthin schon in Erwartung.

Die ständige Sonnenbestrahlung an diesem schönen, offenen Südhang zeigte sich im steileren Bereich mit einer recht kompakten Schmelzkruste mit oberflächlich abstehenden, schuppenartigen Eisbildungen, die nicht so unangenehm zu begehen waren als sie anfänglich den optischen Eindruck erweckten.

Durch die größer werdende Steigung ab etwa 2.450m gewann der feste Halt des Schis ohne Harscheisen an Bedeutung und dies funktionierte überraschenderweise gut, trotz dem Gekruspel2 unterm Schi, das durch abgebrochene, beim Abrutschen glasartig klingende Eisfutzel2, die über die raue und harte Oberfläche zu Tale fuhren, entstand.

Die eindrucksvoll zu beobachtende Bergwelt rund um den Gipfelhang, vor allem gen Südosten, verleiht der Schitour auf das Schrotthorn zum Abschluß noch einen Hauch an Exklusivität. Jede Wendung durch Spitzkehren wurde zum Einfangen neuer Details der umliegenden Bergwelt genutzt.

Wir zogen es vor über den steileren Bereich (östlich) dem flacheren rückenähnlichen, dafür aber vermehrt steindurchsetzten Gelände (westlich) aufzusteigen, wie am Bild ersichtlich.

Im Hintergrund von Evi die Dolomiten, mittig im Bild unverwechselbar Langkofel, Grohmannspitze und Plattkofel

Auf den letzten 80Hm verflacht der Hang gegen den Gipfel hin merklich. Aperes Gelände wurde häufiger, nicht aber störend für die Wahl von Aufstieg und Abfahrt. Bereits beim Auftauchen des Gipfelkreuzes im Anstieg fällt einem dessen immense Größe auf.

Mit dieser Größe verbunden ist – bei näherer Betrachtung auf den letzten Aufstiegsmetern – die Botschaft der eingeschnitzten Widmung, die sich mittlerweile 50 Jahre gehalten hat, oder besser, die damals zur Offenbarung gelangte und, beklagenswerter Weise, heute jedoch wenig Bestand mehr hat. Dies als subjektive Empfindung, tatsächlich aber liegt die Einschätzung darüber im Ermessen des jeweiligen Betrachters.

Ein geräumiges, nach Westen hin leicht schrägflächig steigendes Gipfelplatteau bietet viel Platz die umliegenden Alpenzüge mit Hunderten von Gipfeln eingehend zu beobachten.

Einzig die Aussicht auf den Norden war an diesem Tag eingeschränkt, bei unserer Ankunft kurz vor mittags befanden sich gute Teile der Ötztaler und Stubaier, sowie der Zillertaler Berge bereits in Nebeldunst und innerhalb der halben Stunde Aufenthalt verstärkte sich die Lage merklich.

Unsere Aufmerksamkeit galt natürlich dem Bilderbuchblick nach Südosten auf die nahegelegen Dolomitengruppen, der für uns nicht alltäglich ist.

Im Südosten Sass Rigais, über Civetta, Piz Boé, Langkofel, Grohmannspitze, Rosengarten-, Schlern- und weiter südlich die Latemargruppe, ein einzigartiges Panorama, siehe Bildergalerie mit Gipfelbezeichnungen.

Der Blick in den Südwesten reicht von der Brenta bis in die Adamello Gruppe in 100km Entfernung, sowie in Richtung Westsüdwest zur Zufallspitze und Monte Cevedale, sowie zur Königsspitze und zum Ortler, siehe Bildergalerie mit Gipfelbezeichnungen.

Leider war die Aussicht wegen der Eintrübung von Westnordwest bis Nordost nicht so berauschend, wir konnten jedoch einige markante Gipfel ausmachen. Den höchsten in den Sarntaler Alpen, den Hirzer (2.781m) gleich auf kurzer Entfernung von 18km.

Die hohen Gipfel dominieren in dieser Richtung vor allem in den Ötztaler Alpen welche da wären: Tschigat, Lodner, Hohe Weiße, Hintere Schwärze, die Seelenkögel, Großer Ramolkogel, Hochfirst, Wildspitze (52km) und die Rofelewand (63km), siehe Bildergalerie mit Gipfelbezeichnungen.

Im Nordosten die Granden des Zillertaler Hauptkamms mit dem den Wolfendorn ganz im Westen, Kraxentrager, Wilde Kreuzspitze (mit 3.135m die höchste Erhebung in den Pfunderer Bergen), Hochferner und Hochfeiler, Hoher Weißzint, Großer Möseler, Turnerkamp, sowie der Großvenediger in 76km Entfernung, siehe Bildergalerie mit Gipfelbezeichnungen.

Mit fortschreitendem Vormittag wurde auch der Westwind schwächer und während der Gipfelrast wurde der Aufenthalt am Schrotthorn immer angenehmer.

Durch die Schneedecke im Gipfelbereich lugte Astholz hervor, was zunächst in dieser Höhe verwunderte. Wer aber ein wenig bewandert im Brauchtum der Südtiroler Bevölkerung ist, dem fällt dazu gleich der Gedanke ein, daß diese „Vorräte“ ihre Bestimmung für das nächste Herz-Jesu-Feuer haben werden (welches auch bei der Recherche zu diesem Bericht mit einem Foto von dem schriftlichen Aufruf: „…Das Schrotthorn ist das Ziel – trag Holz hinauf – ist gleich wieviel!“ mit Reißnägeln auf einen Baum genagelt im Internet bestätigt wurde).

Die Abfahrt über den traumhaften Südhang gestaltete sich für uns im oberen Teil durch die stark umgewandelte Schneeoberfläche als etwas ruppig, aber, aufgrund der enormen Breite, der interessanten Steilheit und vollkommenen Einsehbarkeit kann die Befahrung durchaus als Erlebnis verbucht werden.

Ein weiteres Highlight erwartete uns am Ende des bärigen Gipfelhanges in der Schalderer Scharte. Dort gibt es nicht nur den hundertfach im Internet gezeigten Wegweiser mit eigentlich entbehrlichen Hinweisen, wenn man sich auf sein Bergerlebnis vorbereitet hat, es gibt dort auch ein wunderbares Bildstöckl, das wahrscheinlich bereits viele Dutzend Jahre überdauert hat und dessen Aura einen besonderen Seelenschmaus darstellt.

Das Marterl zeigt aufgrund seiner Attribute – so die Nachforschung des Autors mit seinen verschwindenden Kenntnissen der Kirchengeschichte – den Heiligen Nepomuk. Warum gerade dieser Heilige, dessen Wirken in Böhmen stattfand, auf der Schalderer Scharte verehrt wird, konnte nicht ergründet werden. Eine mögliche Erklärung wäre, daß er als „Brückenheiliger“ gilt (er wurde in der Moldau zu Prag ertränkt) und vielleicht sah man in der Scharte symbolisch auch eine Art Brücke nach Durnholz.

Die Figur bildet mit dem Bildstock selber eine geometrisch ansprechende Einheit, die farbliche Erscheinung des Schnitzwerkstoffs der Figur dürfte Zirbe sein, jener des Bildstocks aus wetterfester Lärche. Daß man Marterln heute noch Bedeutung und bisweilen Macht beimisst zeigt sich in sorgsam beigelegten Erikastängeln, die den Herbst- und Winterstürmen bis in den frühen Februar getrotzt haben.

Ab der Scharte durch das grabenartige Tal zur Pfossisalm hinab fanden wir tolle Pulverschneeverhältnisse vor. Die wenige Tagesbeleuchtung durch die Abschattung des Grabens durch das Gaishorn und die niedere Wintersonnenbahn machte es möglich. Etwa 350Hm Abfahrt mit Schneestaub bis zum flachen Almgelände wurde uns zur Freude.

Am unteren Ende des Almgeländes auf 1.951m steht das recht neu erbaute Almgebäude der „Pfossis Alm“ und auch für diesen Flurnamen gab es ein Ergebnis in der Nachforschung. „Pfasses“ als Lagebezeichnung beschrieb im 15.Jhdt. eine Wiese (pratum) in „Schallers“1, („B[au]w[erk] gegen das Durnholzer Gatterle“) also auch für die Alm eine Erklärung zur Benennung der Alm.

An der Alm mit der schönen, als Druckblattverbindung zimmermannsmäßig ausgeführten Eckverbindung der Wände, entschieden wir über den Weg abzufahren. Der Schnee im Wald auf der Sonnenseite gegenüber, über die sich der Sommerweg zieht, den wir beim Aufstieg genommen haben, war bereits zu sehr gesetzt und kompakt, sodaß dies kein besseres Abfahrtserlebnis versprach.

Über den Almweg geht es 200Hm hinab, bis dieser über den Schalderer Bach führt, an dem der Sommerweg im Aufstiegssinn rechts durch den Wald beginnt. Weiter führt die Abfahrt entlang des Weges bis zum Ausgangspunkt am Parkplatz.

Der Weg im Wald im unteren Teil stellte dann nochmals die Prüfung über die zahlreichen Bäume zu fahren bzw. jene zu überschreiten. Weiters bot der letzte steile Teil des Aufstiegs eine Prüfung an die Oberschenkel, da er aufgrund der Schmalheit zum Teil im Pflug abgefahren werden mußte.

Insgesamt benötigten wir für die landschaftlich interessante und kurzweilige Tour 4:03 Stunden. An Aufstieg sind 1.120Hm zu bewältigen, die Streckenlänge beträgt kurze 5km.

Die Tour empfiehlt sich für den Nordtiroler durch ihre Lage weit genug südlich des Alpenhauptkammes bei zweifelhaftem Wetter von West bis Nord.

Am Parkplatz erkundigten wir uns bei einem Einheimischen nach einem Gasthaus zur Einkehr in Schalders. Dort sei wegen zu wenig Besuch keines mehr geöffnet ließ er uns wissen, jedoch im Ort mit dem klingenden Namen Spiluck wären ein paar Gasthäuser, die wir aufsuchen sollten, ein paar Minuten wären wir von der Hauptstraße dort hin unterwegs.

Gesagt getan erreichten wir Spiluck nach 3km und 400Hm! von der Abzweigung. Das Dorf erschien wie ausgestorben und die ersten drei Gasthäuser waren alle geschlossen. Schon dachten wir, daß wir „gepflanzt“2 worden wären, fuhren aber trotzdem noch zum höchstgelegenen Gasthaus, dem Gostnerhof hinauf und folgtem dem Schild von der Gemeindestraße hinab zum Hof.

Kein einziges Fahrzeug parkte dort und so sahen wir unsere Hoffnung schwinden. Trotzdem beschlossen wir zu probieren ob der Gostnerhof geöffnet wäre und traten in die Stube ein, die, zu unserer völligen Überraschung bis auf einen Tisch ganz hinten voll besetzt war. Sofort wurde uns klar, daß der Gostnerhof der Geheimtipp der Einheimischen sein mußte und so war es dann auch. Selbstgemachte Schlutzkrapfen und Krautsalat „als Hauptspeise“ in einer Fülle am Teller die wir zuvor noch nicht gesehen haben, sowie eine feine Flasche Wein Lagrein ließen keine Wünsche offen.

Den Gostnerhof zu Spiluck können wir als ein „Muß“ und würdigen Abschluß einer der Touren von Schalders aus unbedingt empfehlen (geöffnet das ganze Jahr über, außer Mittwoch und Donnerstag, wie uns die Wirtin wissen ließ und es gibt auch eine Homepage).

Mils, 02.02.2020

1 Ignaz Mader, 1938: Die Ortsnamen des alten Gerichtes Salern

2 als Autor von Bergerlebnissen nimmt sich der Autor das Privileg heraus Termini zu (er)finden, die einer strengen Prüfung der deutschen Sprache möglicherweise nicht im Ansatz standhalten würden, die andererseits jedoch die Situation treffend beschreiben sollen.

- Parkplatz am Ende des Talkessels von Schalders

- Start der Schitour auf einer freien Wiesenfläche

- Das Schrotthorn bereits zu sehen

- am Almweg taleinwärts

- der Kammerbach als erster wird überquert

- Hang vom Schrotthorn herunter mit Brücke über den Schroatbach

- Aufstieg über den Sommerweg im Wald

- bald wird der Wald dünner und Lärchenbewuchs dominiert

- erste Sonnenstrahlen gegen 9 Uhr

- am Rücken angelangt, links die Abgrenzung zur Pfossis Alm

- das Gelände wird ab 2.000m lichter

- schönes Aufstiegsgelände

- ab ca. 2.150m nur mehr einzelne Zirben, links die Schalderer Scharte zu erkennen

- rechts das Schrotthorn

- am Aufstieg durch eine Mulde, die in den Graben zur Scharte übergeht

- Übergang aus der Mulde in den Graben

- Aufstieg im Graben zur Scharte

- auf eine Geländestufe zu

- der Jochwind am Schneesaum erkennbar

- Steinmandl in Schartennähe

- Aufstieg zum Gipfelhang aus der Schalderer Scharte gesehen

- herrlicher Rückblick nach Osten

- zunächst flacher Anstieg zum Gipfelhang

- steiler Aufstieg am östlichen Teil des Gipfelhangs

- Im Hintergrund von Evi die Dolomiten, mittig im Bild unverwechselbar Langkofel, Grohmannspitze und Plattkofel

- am flacher werdenden Teil des Gipfelhanges, im unmittelbaren Hintergrund die Kassianspitze

- letzte Meter zum beeindruckend hohen Gipfelkreuz

- Gipfelkreuz am Schrotthorn in voller Größe

- Ankunft im Gipfelbereich

- Panorama am Schrotthorn beginnend im Südwesten

- Panorama am Schrotthorn über Westen

- Panorama am Schrotthorn über Nordwesten

- Panorama am Schrotthorn über Norden

- Panorama am Schrotthorn über Nordosten und Osten

- Panorama am Schrotthorn über Südosten

- Panorama am Schrotthorn über Südosten und Süden

- Panorama Schrotthorn und Dolomiten

- Blick hinab ins Schalderertal

- Evi und Herwig am Schrotthorn, 2.590m

- Abfahrt über den ruppigen Gipfelhang

- schönes Marterl auf der Schalderer Scharte

- durch den Graben hinab in Pulverschnee

- Abfahrt im Graben zur Pfossisalm

- tolles Fahrvergnügen

- Blick zur Mulde hinab

- ohne Worte

- im unteren Teil des Grabens mehr Schatten und natürlich weiter unter Pulver

- die schöne neu gebaute Alm

- Pfossis Alm, 1.951m

- Pfossis Alm gegen Schrotthorn rechts

- Abfahrt über den Almweg

- Wegverzweigung: rechts Sommerweg (Aufstieg), links Almweg (Abfahrt)

- eine der Hürden am Rückweg durch den unteren Teil des Waldes

- Schalderer Kirche vor dem Schrotthorn, leider schon unter Wolkeneintrübung

- im Gostnerhof

- Bild in der Gaststube

- Eingang Gostnerhof

- der kleine feine Gostnerhof

- Blick auf das Talende in Spiluck – der Gostnerhof noch erkennbar

- Panorama vom Schrotthorn gen Nordost

- Panorama vom Schrotthorn gen Südost

- Panorama vom Schrotthorn gen West

- Hangneigung Schrotthorn