Als Ursprungspunkt zweier mächtiger Gebirgskämme, dem Habicht-Elfer-Kamm in den Nordosten und dem Aggls-Rosskopf-Kamm in den Südosten, stellt der Östliche Feuerstein nicht nur eine geografisch bedeutsame Position dar, seine Erscheinung vom Simmingjöchl aus beeindruckt auch durch Farbe und alpiner Schönheit.

Die Besteigung von der Bremerhütte über das Simmingjöchl verhüllt den Blick auf den Grüblferner sehr lange im Aufstieg, erst nach der Nürnberger Scharte öffnet sich ein phänomenaler Blick auf die Eismassen und die beiden Feuersteine gegenüber.

Überdies ist der Östliche Feuerstein für den versierten Bergsteiger kaum mit nennenswerten Schwierigkeiten zu besteigen. Der kurze Aufstieg über den Grüblferner ist eher flach, der Gletscheransatz knapp unterhalb des Pflerscher Hochjochs stellt mit einer breiten Spalte (Bergschrund) die Schlüsselstelle im Eis die einzige Prüfung dar. Hiefür empfiehlt sich, neben Eisen für den Gletscher, ein klassischer Pickel mit Schaft. Im Fels am Grat bilden wenige Passagen, denen man die untere Stufe von mäßiger Schwierigkeit zuordnen kann, die kleinen Prüfungen an die Kletterfähigkeit.

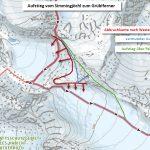

Ausgesetzt muß nicht gestiegen werden, die Länge des Grates vom Pflerscher Hochjoch bis zum Gipfel soll auch nicht unterschätzt werden. Alle Kartenwerke, die auf Outdooractive zugreifen (so auch die digitale AV-Karte) zeigen eine Aufstiegsroute von der Nürnberger Scharte auf den Grüblferner, die heute nicht mehr begehbar ist. Mehr zu diesem wichtigen Thema weiter unten.

Der Aufstieg vom Gschnitztal scheint von den beiden Normalwegen der weniger oft begangene zu sein. Auch im Internet finden sich derzeit (Juli 22) wenige Berichte dieser Route. Es mag wohl auch an der Länge der Route liegen, die mit 11,3 km vom Langental (Stubai) gegenüber 12,8 km vom Gschnitztal kürzer und um gut 100 Aufstiegsmeter niedriger ausfällt. Die Tour kann für den konditionsstarken Bergsteiger als Tagestour absolviert werden, ansonsten empfiehlt sich bei mehr als 2.100 m Gesamtaufstieg vom Parkplatz Feuerstein bis auf den Gipfel die Nächtigung in der Bremer Hütte.

Wer glaubt den Östlichen Feuerstein von der Terrasse der Hütte aus sehen zu können der irrt. Der Gipfel zeichnet sich erst einige Dutzend Vertikalmeter oberhalb der Hütte ab; von der Terrasse kann man das Osteck des Pflerscher Hochjochs sehen, in dessen südwestlicher Verlängerung der Gipfel liegt. Die Sichtbarkeit des Östlichen Feuersteins, als höchstem Gipfel aller drei Feuersteine, ist von der Ferne im Gschnitztal nur bis nach dem Ort Gschnitz und aus der Nähe erst wieder bei der Nürnberger Scharte gegeben. Vom Gasthaus Feuerstein aus kann man nur den Aperen Feuerstein sehen.

Von dort, vom Gasthaus, über die Laponesalm bis zum abzweigenden Steig auf die Bremer Hütte, benutzten wir das Radl für die schnellere Ausfahrt am Abend und kürzten damit den Rückweg gegenüber der Bewältigung per pedes um knapp 4 km oder gut 40 min ab.

Um 6:45 konnte man an dem zwar wetterstabilen – jedoch durch die Regenfälle am Vortag feuchtigkeitsreichen und mit zunehmender Bestrahlung daher nebelanfälligen – Vormittag auf der Landesstraße nach Gschnitz die so atemberaubend schönen, feuerroten Felsflächen der Feuersteine in der Morgensonne förmlich brennen sehen, welches ein Foto nicht wiederzugeben vermag. Man muß das Schauspiel in natura erleben.

Um kurz nach sieben Uhr starteten wir mit dem Radl vom Parkplatz nach dem Gasthaus Feuerstein in Richtung Laponesalm.

Auf der Strecke zum abzweigenden Steig durch den Wald werden geodätisch 248 Hm Aufstieg absolviert (Gh. Feuerstein 1.282 m / Abzweigung 1.530 m). Der Großteil der Straße ist asphaltiert, nach der Laponesalm führt sie als Schotterweg bis zur Talstation der Materialseilbahn der Bremer Hütte weiter; die Abzweigung auf den Steig befindet sich vor der Talstation.

Mit dem Steig über den Südhang der Hohen Burg überwindet man eine für die Stubaier Alpen – speziell im Stubaital – so charakteristischen Talstufen, die mit teilweise imposant steilen Abbrüchen jeweils die nächsthöhere Stufe einleiten und über die die klaren Bäche der Gletscherabflüsse hinab tosen. Eine etwas kleinere Ausgabe zum bekanntesten dieser Bäche, dem Grawafall im hinteren Unterbergtal (Stubai), birgt das hinterste Gschnitztal mit dem Simmingbach, der über die Steilstufe von der Simmingalm herunter bricht.

Der Steig führt zunächst durch den Wald, um dann, um etwa acht Uhr bereits spürbar sonnenbestrahlt, über grasbewachsene Serpentinen gegen Westen auf die nachfolgende Talstufe, der Simmingalm, führt. Der Steig, wunderbar gepflegt durch mühsam händisch ausgeführte Mäharbeit mit der Sense zu beiden Seiten des mittelbreiten Steigs.

Wurde die Talstufe erreicht geleiten ein paar Höhenmeter abwärts zu den weiten saftigen Almwiesen, durch die sich der Simmingbach mit seinen zahlreichen kleinen Zuflüssen hindurch mäandert, eine grüne Pracht die Ebene. Im hinteren Teil der Ebene befindet sich der kleine seichte Simmingsee, gebildet durch die Zuflüsse vom schönen Lautersee herab, der passiert wird, wenn man zur Äußeren Wetterspitze unterwegs ist. Das Turbinenkraftwerk der Bremer Hütte befindet sich auch oberhalb des Talkessels der Simmingalm, gespeist von den Wassern der Wetterspitze – eine hervorragend nachhaltige Lösung für die menschlichen Notwendigkeiten auf 2.400 m. Die schöne Almfläche wird heute nicht mehr als solche genutzt.

Am eisgeschliffenen Hang gegenüber dem Eintritt in die Simmingalm, dem „Mitteregg“ setzt der Steig mit weiteren 400 Hm zur Bremer Hütte als Ausgang fort. Dort wird auch die Seilbahntrasse der Materialseilbahn der Bremer Hütte gequert. Dieser Aufstieg bietet einen schönen Einblick auf Jahrtausende von Behandlung der Felsoberflächen durch bewegtes Eis mit Schutt auf dessen Unterseite.

Die Schleifspuren durch Geschiebetrümmer, die zwischen der massiven Auflast der Eismassen und der Felsoberfläche entstanden sind, können eindrucksvoll nachvollzogen werden und es ist dabei gut ersichtlich, daß sich die härteren Quarzgänge im Fels gegen den Schliff wehrten, indem sie – deutlich sichtbar – kleine Rippen auf der glatten Oberfläche bildeten, die kaum mehrere Millimeter – aber doch – aus der sie umgebenden Gneismatrix hervorstehen. Diese glatten aber griffigen Flächen werden im Aufstieg zur Bremer Hütte direkt begangen.

Wollgras wächst auf dem flachen Teil des Mittereggs, und es ist schön anzusehen, wenn sich die flauschigen Blütenpollen im leichten Lufthauch der Thermik wiegen. Am Weg dorthin, noch vor diesen flachen und feuchten Mulden die Wollgras als Lebensraum benötigt, zweigt der Steig über den Kamm im Süden zu den beiden Tribulaun Hütten ab.

Die Bremer Hütte auf 2.414 m gelegen bildet den zentralen Stützpunkt für die Touren auf die Feuersteine und andere Gipfel des Grenzkamms zum südlichen Tiroler Landesteil, sowie auch auf die Gipfel des inneren Habicht-Elfer-Kammes. Sie feiert 2022 ihr 125-jähriges Jubiläum. Wir rasteten dort ein Viertelstündchen bei einem Getränk, mit wunderschönem Blick auf die rotgefärbten Gipfel, bevor wir den Steig zum Simmingjöchl fortsetzten.

Als Wermutstropfen in der Landschaft muß nicht erwähnt werden, daß vom einst mächtigen Simmingferner nur noch ein Abklatsch an Eiskörper übrig geblieben ist, auch wenn er sich unter ständig hör- und sichtbar herunterbrechendem Geröll und Schutt noch einige Dutzend Höhenmeter unterhalb der Abdeckung zu Tale hin zieht. Die einstige Mächtigkeit des Ferners kann man am weiteren Weg ins Hintersimming studieren, die verschiedenen Wallformen und Seitenmoränen (siehe eindrucksvolles Bild der Blöcke an der Oberseite der Seitenmoräne in der Bildergalerie) seiner größten Ausdehnung.

Bis in den Kessel im Hintersimming gewinnt man an Höhenmeter nur wenig dazu. Im Gegenteil, man ist gezwungen ungangbare Felsrippen von der Inneren Wetterspitze herab zu untersteigen und verliert nach der Hütte merklich an Höhe, bevor der Steig gegen den Talkessel zunächst mäßig ansteigt, bevor er über Serpentinen steiler wird und zuletzt in einer brüchigen, seilversicherten Rinne gegen die Zollhütte ansteigt.

auf der Kammhöhe bei der Zollhütte; Blick nach Westen zur Nürnberger Hütte: links Wilder Freiger erahnbar

Ziemlich am Tiefpunkt des Steigs ins Hintersimming zweigt ein Steig zur Magdeburger Hütte in Südtirol ab. Sein Verlauf ist schwer auszumachen, wenn man ihn nicht kennt. Er führt, ansteigend über die Fernerschröfen, östlich der Bremer Scharte über den Grenzkamm.

An der Zollhütte ist man wohlgemerkt nicht am Simmingjöchl, selbiges befindet sich 160 m weiter südlich und kann im Aufstieg anhand der Einsattelung deutlich als „Jöchl“ wahrgenommen werden. Wer also von der Bremer Hütte zur Nürnberger Hütte wechselt passiert das Simmingjöchl nicht direkt.

Wer sich in der Zeit der Europäischen Union keine Vorstellung mehr über den Zweck einer Zollhütte auf 2.754 m Höhe machen kann, dem sei hier näher gebracht, daß in der Zeit nach dem letzten Weltkrieg auf dieser die Zollbeamten aus dem Gschnitztal ihren Dienst verrichteten und Schmuggler, die vor allem viel billigeren Tabak und Kaffee, aber auch andere Waren italienischer Provenienz, des Nächtens und bei Nebel auf dem Gletscherweg nach Tirol und nach Deutschland brachten, um teilweise sogar davon zu leben. Die Zeiten waren karg und man nahm was zu nehmen war, auch unter größten alpinen Gefahren.

vor dem Simmingjöchl mit den jung ausgeaperten Fernerflächen bis zur Nürnberger Scharte; rechts Aperer Feuerstein

Der Verfasser dieses Berichtes kennt beide, einen berühmten Absamer Gemeindebürger als bekennender Schmuggler und seinen eigenen Großvater, der als Zöllner viele Jahre seines Lebens zwischen dem Brenner und dem Timmelsjoch Dienst tat und Schmuggler aufspüren mußte, somit das Bergsteigen und Schitouren mit dem Beruf vereinen konnte. Beide, Gejagte und Jäger, wussten spannende Geschichten über ihre Alpinerlebnisse zu erzählen.

Die Zollhütte schwappte bei unserer Ankunft über vor Weitwanderer, die eben von der Nürnberger zur Bremer Hütte hin wechselten und man unterhielt sich per Videotelefonie lautstark mit den Verwandten, irgendwo in Holland, denen die Landschaft ins Haus gebracht werden sollte. Ein zu geschäftiger Ort, den wir recht bald verließen, um die Richtung nach Süden zum Simmingjöchl einzuschlagen.

Am Simmingjöchl entdeckten wir am Rückweg deutliche Steigspuren hinab hinter die Felsen. Es sollte also möglich sein den Aufstieg zur Zollhütte auszusparen und somit etwa 50 Hm abzukürzen. Wir sind dem Steig aber auch beim Abstieg nicht gefolgt, um mit Gewissheit sagen zu können, daß er durchgehend an den Steig im Hintersimming heranführt. Von diesem sieht man nämlich keinen Abzweig im Aufstieg. Möglicherweise verläuft sich der Steig im Geröll der Flanke und man steigt weglos weiter.

Südlich des Simmingjöchl blickt man nun umso näher auf die geschliffenen rotbraunen Gletscherfelsen und riesigen Gesteinsblöcke, die der Gletscher herausgearbeitet hat. Der Grund für die äußerst intensive, ja fast bis ins rostbraune gehende – sodaß man meinen könnte man stünde Gestein mit Eisenoxidgehalt gegenüber -, rötlich-braune Färbung liegt am geringen Gehalt an Hellglimmern (hier ist vorwiegend Muskovit gemeint) in einer Quarz, Plagioklas und Biotit-reichen Matrix.

Die Verwitterungsfarbe von Biotitplagioklasgneis erscheint daher rötlich-braun. Auch die umgebenden Gipfel im Kamm und der Zweigkämme, z. B. die Wetterspitzen, bestehen aus diesem Gestein, wenngleich man es nach vielen Jahrhunderten der Verwitterung gegenüber den jungen Flächen der sich zurückziehenden Gletscher nur mehr an ihren kürzlich passierten Abbrüchen zu sehen bekommt.

Der Aufstieg vom Jöchl auf die Nürnberger Scharte ist ein mühsamer. Zunächst stiegen wir nach dem Simmingjöchl wieder etwas tiefer – zu den unter Sonnenbeleuchtung von Schluff leicht türkis gefärbten Gletscherlacken – ab, durchschritten eine kurze weiche Zone von Feinteilen, die vom Schmelzwasser an des Gletschers Stirn gebildet wird, bevor wir mit Vorsicht erstmals nach über vier Stunden des Aufstiegs Gletschereis betraten.

Wir blieben nahe am Rand des Eiskörpers und konnten im Aufstieg mit den Stöcken ab und zu Hohlräume unterhalb erklopfen, die jedoch wunderbar standhielten. Gegen die obere Begrenzung hin mußten wir die angenehm flache Eismasse verlassen, da sich signifikante Spalten und Schollenbrüche auftaten. Somit waren wir wieder auf das mühsame Fortkommen über die zum Teil Kubikmeter messenden Blöcke angewiesen. Schutt und unverwitterte Flächen auf den Trümmern zeugten von Felsstürzen vom Aperen Freiger herab. Die kurze Strecke von der Zollhütte zur Nürnberger Scharte mit gut einem Kilometer und nur 180 Hm Aufstieg dauerte somit eine Dreiviertelstunde.

Die Überraschung an der Nürnberger Scharte besteht nicht nur in der einmaligen Sicht auf die hohen der drei Feuersteine, vor allem aber in der Tatsache, daß die in oben erwähntem Kartenwerk eingezeichnete Route nicht begehbar ist. Die Flanke von der Scharte zum tief liegenden Ferner erscheint im oberen Teil fast senkrecht und besteht aus – weit gefährlicher noch als die Steilheit – mannsgroßen Blöcken in feinerer Einbettung, mit einem Wort nichts anderes als offen dastehendes Gletschergeschiebe von dem zu jeder Zeit Ausbrüche auf den Gletscher darunter passieren, wie im Tiefblick ersichtlich wurde.

Abbruchkante von der Nürnberger Scharte nach Westen; Hintergrund: Östlicher und Westlicher Feuerstein

Beeindruckt von dieser Situation, sowie mit Respektabstand von der Abbruchkante, stiegen wir aufwärts, um oben vielleicht das Glück zu haben zum Grüblferner zu gelangen, da es von unten danach aussah. Den Aperen Feuerstein ließen wir rechts liegen und folgten einer Art Steig am Rücken, von der Abbruchkante entfernt. Oben angekommen präsentierte sich ein atemberaubender Blick auf den Ferner und die beiden hohen Feuersteine, leider aber wieder kein Weiterkommen, durch dieselbe Abbruchsituation wie unten an der Nürnberger Scharte bedingt. Zwar wäre dieser Abstieg nicht so tief gewesen, mit Sicherheit aber genau so risikoreich, unter keinen Umständen eine Option.

Nun blieb nichts anderes mehr über als einen eigenen Aufstieg zu suchen und zwar hinauf auf den Buckel und weiter am Grat, der zur Pflerscher Scharte hinauf zieht. Von unten konnten wir ausmachen, daß es weiter oben am Grat die Möglichkeit geben muß auf den Gletscher abzusteigen und vom Aufstieg vor der Nürnberger Scharte wußten wir, daß auf dem Buckel oben Holzstangen (Schneestangen?) montiert waren, sodaß dieser Aufstieg nun logisch erschien. Allein der lockere Fels brachte einige Anspannung, ob Blöcke sich lösen würden.

Die etwa 50 Hm messende Flanke bestand nahe an ihrer Kante aus Blöcken, die sich bereits aus der stabilen Verkeilung gelöst hatten und teilweise gefährlich lose auf ihrem Untergrund auflagen. Wir kletterten daher weiter innerhalb der Flanke als am Rand und immer wieder konnten wir feststellen, daß der Verbund sich hier in den nächsten Jahren bis tief in die Flanke lösen wird.

Oben fast direkt am Hochpunkt angekommen – die kurze Kletterei kann als mäßig schwierig beschrieben werden – trafen wir die Holzstangen an. Ein wunderbares Plätzchen zur Beobachtung von Schmugglern und daher muß es dort hinauf einen besseren Weg geben, den wir im Abstieg auch in der direkten Gratbegehung von der Nürnberger Scharte gefunden haben. Steinmänner übersahen wir dort jedoch keine, sodaß dieser Weg nicht sofort gefunden wird.

Nun folgten wir der Gratlinie, die mit leichtem Abstieg und über schärfere Teilstücke zu ihrem Tiefpunkt führte, an dem wir den Übergang zum Grüblferner suchen wollten. Die „schärferen“ Gratstücke muß man sich nicht mit Kletterei verbunden vorstellen, sie werden mit Stöcken begangen, sind jedoch ähnlich zerrissen wir der zuvor beschriebene Aufstieg auf den Buckel.

Hier kann jederzeit ein Rutscher die Platten und Schollen zum Absturz bringen. Die kompakte Flanke im Osten ist dabei an manchen Stellen hilfreich, wenn einem die Klüfte zwischen den Platten auf der Gratlinie zu instabil und zu weit erscheinen. Diese Strecke ist jedoch recht kurz und rasch gemeistert.

Während unseres Aufstiegs und der Gratbegehung beobachteten wir Aufsteigende sowie Absteigende von und zur der Nürnberger Hütte mitten am Grüblferner, wie sie die kürzesten Schritte über die massiven Spalten suchten. Von oben hatten wir natürlich die beste Route im Blick und konnten sehen wie mühsam manche Spalte zu umgehen war und welche Zeit man für einen solchen Aufstieg benötigt.

Nach kurzer Gratbegehung erreichten wir den Tiefpunkt von dem aus wir den kurzen Abstieg schräg nach unten zum Grüblferner zu unternehmen gedachten. Die Stelle muß nicht extra beschrieben werden, sie erscheint durch ihre Lage logisch und der schräge Abstieg erfolgt zwar in ebenfalls gelockertem Gelände, jedoch mit wesentlich geringerer Hangneigung. Aufhalten sollte man sich unten am Rand des Grüblferners jedoch nicht unnötig lange, wovon abgestürzte Brocken zeugen.

Mit Steigeisen bewältigten wir den ersten flacheren Teil am Gletscher recht zügig. Imposant und auf den Bildern nachvollziehbar sind die Rutschbahnen der Gesteinsbrocken, die teilweise etwa hundert Meter in das Fernerbecken hineinreichen.

Die Spalten am Grüblferner waren Ende Juli bestens sichtbar und da wir recht nahe am linken Rand (in Aufstiegsrichtung) unterwegs waren trafen wir auch nicht sehr viele Spalten an. Jene, die wir bis zum Aufsteilen des Gletscherbeckens überwinden mußten, waren maximal unter einem Meter breit, meist unter einem halbem Meter.

Der Pickel gibt hier zusätzliche Sicherheit und wird oben, an einer Spalte, die als Bergschrund bezeichnet und als Schlüsselstelle unseres Gletscheraufstiegs angesehen werden kann, ein wichtiges Instrument der vorbeugenden Sicherung. Als Bergschrund ist die Spalte gegenüber jener weiter westlich an der Gratflanke zum Östlichen Feuerstein ein Zwerg, für die mögliche Schrittlänge ist sie jedoch schon zu breit.

Wir stiegen nach dem Bergschrund respektvoll bis auf die völlig unter Eis stehende Gratkante zum Pflerscher Hochjoch auf, um dann festzustellen, daß wir am Felsansatz im Westen wieder 20 Hm absteigen mußten, um an den günstigsten Ausgangspunkt für die Erklimmung des Grates zu gelangen. Im Abstieg querten wir kaltschnäuzig zum Bergschrund, ohne nennenswerten Höhenverlust auf kompaktem Eis, ohne Spalten.

Schräg nach oben steigt man nach dem Ablegen der Eisen und des Pickels am Ende der Eisstrecke zum Felsgrat auf. Einige Minuten wird er direkt begangen unter phänomenalem Blick auf den Feuersteinferner im Süden. Die Gratflanken sind zu beiden Seiten durchaus steil, ausgesetzte Stellen gibt es aber eigentlich nicht.

Nach dem ersten flacheren Stück trennt eine schmale Scharte den recht steil aufsteigenden weiteren Gratverlauf. Diese Scharte, eine Störzone, scheint aus recht schlechtem Gestein und Feinteilen zu bestehen und wird in den kommenden Jahren mit Sicherheit an Schwierigkeit zulegen.

Derzeit ist sie sicher zu begehen, weist jedoch deutliche Spuren der Erosion auf und bricht mit gefährlichem Geröll zu beiden Seiten auf die Gletscher hinab.

Ein paar Aufstiegsminuten später erblickten wir das ersehnte Gipfelkreuz. Nach sechseinhalb Stunden, mit nur einer nennenswerten Pause von etwa 20 Minuten bei der Bremer Hütte, waren wir doch recht froh darüber und auf mittlerweile signifikant über 3.000 m Seehöhe auch entsprechend angestrengt. Es sollten aber knapp sieben Stunden werden, die für den Gipfelsieg am Östlichen Feuerstein nötig wurden.

Anschließend an die steile Flanke folgte der Aufstieg über eine leichte Kletterstelle, der man die eingangs erwähnte untere Schwelle von „mäßig schwierig“ zumessen kann. Sie besteht aus schräg gestellten glatten Felsflächen, die jedoch mit Handrissen durchzogen sind, die auch als Tritte einwandfrei begehbar sind.

Weiter geht es anschließend noch eine Viertelstunde über ein paar Aufschwünge ohne nachfolgende Scharten, bei denen abgestiegen werden müßte. Der Gipfelbereich wird dann überraschend förmlich auf einem Steig erreicht und ist ebenfalls überraschend untypisch rund geformt im Gegensatz zum vorher durchwegs bizarren Grat. Unser Aufstieg hatte somit 6:50 Stunden in Anspruch genommen.

Leider verzog sich der Nebel auch bis zum Erreichen des Gipfels gegen 14 Uhr hin nicht vollständig, womit wir beschlossen die Gipfelrast etwas ausdehnten, um in den Genuss von nebelfreien Bildern zu kommen, falls er uns die Gnade erweisen sollte, sich von den besten Fokuspunkten zu entfernen.

Unser erster Blick galt dem Tale und von wo im Gschnitztal aus man den Östlichen Feuerstein sehen kann. Dies ist bis etwa 500 m nach dem Parkplatz des Jubiläumssteiges zur Innsbrucker Hütte auf der Landesstraße der Fall, bis nach dem Gschnitzer Ortsteil „Gurns“. Das Bild dazu befindet sich in der Bildergalerie und man kann auch deutlich erkennen, daß die Bremer Hütte leider nicht sichtbar ist, sie versteckt sich hinter dem Grat, den wir als Zugang zum Grüblferner nutzten.

Dem noch deutlich höheren Wilde Freiger galt unser zweiter Blick und bei diesem tat uns der Nebel erst beim Abstieg den Gefallen denselben vollständig zu enthüllen. Nach Süden hin waren die Nebelverhältnisse besser, hier hatten wir einen guten Fernblick auf den Aggls-Rosskopf-Kamm die tollen Schitourenziele auf die Ellesspitze und die Wetterspitze.

Im Westen, am mittleren Hauptkamm, reicht der Blick auf die Sonklarspitze, den Wilden Pfaff und das Zuckerhütl.

Die Aussicht in den Südwesten besticht mit dem Botzer in 5,7 km Entfernung und auf die Ötztaler Alpen rund um das Timmelsjoch, gleich rechts neben dem Botzer der Granatenkogel in 19 km Entfernung.

im Hintergrund rechts neben dem Botzer die Granatenspitze in den Ötztaler Alpen; rechts der gewaltige Übeltalferner

Im Süden ragt die Nordwand der unmittelbar gegenüber dem Feuersteinferner gelegenen Agglsspitze und rechst dahinter der Hohen Kreuzspitze, beide tolle Schitourenziele.

Der Blick in den Osten, dem Kamm folgend, in unmittelbarer Nähe jenseits des Pflerscher Hochjochs findet sich die Schneespitze und dahinter die Weißwandspitze (mit der Besonderheit einer Dolomitaufsattelung auf kristallinem Untergrund), knapp noch an der südlichen Flanke der Weißwandspitze sichtbar das tolle Schitourenziel Hoher Zahn, bevor der mächtige Pflerscher Tribulaun sich auftürmt, mit seinem nördlichen Bruder dem Gschnitzer Tribulaun.

die dolomitische Weißwandspitze, rechts (beschattet) das Schitourenziel Hoher Zahn, rechts die gewaltigen Tribulaune

Eines der – dem Verfasser bekannten – ältesten Gipfelkreuze ziert den Östlichen Feuerstein. Ein Stahlkreuz der katholischen Jugend St. Theresia aus Nürnberg aus dem Jahr 1964, mit Christusmonogramm, auf schmalem Betonsockel widersteht seit 58 Jahren den Wettern in der Höhe. Leider fehlt das Gipfelbuch.

Gegen halb drei, nach einer 40 minütigen Gipfelrast mit vergeblichem Warten auf Aufklaren, verließen wir den Gipfel und nahmen denselben Weg zurück zum Pflerscher Hochjoch.

Gipfelkreuz am Östlichen Feuerstein aus 1950 (möglicherweise versetzt bei Errichtung des neuen Kreuzes 1964)

Dort schlüpften wir wieder in die Eisausrüstung und querten direkt ohne Höhenverlust zum Bergschrund hinüber. Der Übergang erwies sich völlig spaltenfrei direkt auf der Eisoberfläche, teils tiefschwarz durch Staub- und Schmutzablagerungen überzogen und Mitgrund für den Teufelskreis der schmelzenden Eismassen.

Den restlichen Abstieg vom Grüblferner, dessen einst größter Teil heute nahezu eisfrei unterhalb des Gletscherbruchs im Westen der übrig gebliebenen jämmerlich kleinen Zunge zu finden war, unternahmen wir direkt auf den Aufstiegsspuren, deren einzige Begeher wir selber waren, während alle anderen Gruppen von der Nürnberger Hütte über das Langental aufgestiegen sind.

Am Abstieg klarte das Wetter dann weiter auf und ließ einige schöne Blicke auf den Wilden Freiger zu. Deutlich kann man am Südkamm des Freigers auch die Wetterstation im Süden erkennen. Die Zollhütte dort ist verfallen.

Wir erstiegen nun den Buckel, auf den wir im Aufstieg mit prekärer Stabilität der Brocken am Hang überwinden mußten, um zum Grüblferner zu gelangen, folgten dem direkten Abstieg am Grat und fanden bereits oben einen deutlich sichtbaren Steig, teilweise mit Steinmännern markiert, vor. Diese Route ist flacher und sicherer als die Westflanke, die wir im Aufstieg unfreiwillig nehmen mußten.

Unterhalb der Nürnberger Scharte, beim Abstieg zum Simmingjöchl, passierten wir einen kleinen Gletschertisch mitten im kläglichen Rest der schwindenden Eisfläche.

Der Gegenanstieg zum Simmingjöchl bietet nochmals einen herrlichen Blick über die Gletschertätigkeit früherer Jahrhunderte. Am Grat zur Zollhütte fiel uns noch die Begrenzung der Höhe des maximalen Simmingferners im Hintersimming auf.

Hier zieht sich eine auffallende Linie von mittelgroßen Felsblöcken durch die nördliche Seitenbegrenzung, etwas unterhalb des Steigs zur Bremer Hütte. Auffallend und bezeichnend ist auch die oben erwähnte charakteristisch rötliche Färbung der Blöcke (Verwitterung seit Ablagerung noch nicht so lange eingetreten) gegenüber den viel älter abgelagerten höher liegenden Gesteinsblöcken. Zusammen mit dem Wall etwa mittig im Tal kann man das Ausmaß der Eismassen noch vor etwa zwei Jahrhunderten erkennen, und etwas weiter unten die massive Stirnmoräne.

Leider erreichten wir die Bremer Hütte nicht mehr rechtzeitig, um dort eine längere Rast einzulegen. Ein Bier mußte nun aber sehr wohl aufgenommen werden, bevor wir nach 17:30 den Abstieg antraten und das Schnitzel bei stimmungsvollem Blick auf den Aperen Feuerstein gegen 19:30 im Gasthaus Feuerstein einnahmen. Somit dauerte die Tour 12:27 Stunden, wie die Aufzeichnung dokumentierte.

Wir sind beim Abendessen zum Schluß gekommen, daß die Tour kaum in wesentlich kürzerer Zeit durchgeführt werden kann, es sei denn man hält Pausen in geringstmöglicher Kürze. Die Gesamtzeit unserer Pausen dürfte bei 90 min, zuzüglich doppeltes Rüsten für die Gletscherbegehung mit etwa 20 min gelegen haben, sodaß die reine Gehzeit, bzw. incl. Ausfahrt mit dem Radl 10:40 Stunden betrug.

Mit diesem Wissen erscheint die Angabe auf dem nicht besonders glücklich gewählten Wegweiser an der Bremer Hütte „Feuersteine 3 – 4 Stunden“ als unpassend und unrealistisch, für den Westlichen Feuerstein als nahezu fahrlässig, für den Östlichen als äußerst knackig, und, sollte hierbei der Apere Feuerstein gemeint sein, als fast unrealistisch lange. Um von der Hütte auf den Östlichen Feuerstein zu gelangen erscheinen vier Stunden als Wegweiserangabe für den durchschnittlichen Geher bei der Erstbegehung heute kaum mehr tauglich. Hierzu ist das Blockwerk ab dem Simmingjöchl bis zum Grüblferner viel zu hinderlich.

sichtbare ehemalige Gletscherausdehnung durch die rötliche Blockfront am Südhang der Inneren Wetterspitze (linke Bildhälfte), darüber ältere Blockablagerungen

Die Strecke vom Gasthaus Feuerstein bis zum Östlichen Feuerstein beträgt nach Routenplanung in Outdooractive 12,8 km, die Aufstiegshöhe beträgt nach Aufzeichnung der Bergsteigeruhr 2.135 m (barometrische Messung).

Unsere Alternativroute zu jener in Outdooractive und AV befindet sich in der Bildergalerie.

Mils, 24.07.2022

- Landesstraße nach Gschnitz – Sichtbarkeit Östlicher Feuerstein bis Jubiläumssteig Innsbrucker Hütte

- Parkplatz beim Gh. Feuerstein – Aperer Feuerstein im Hintergrund

- gegen 7 Uhr ab mit dem Radl Richtung Laponesalm

- am Aufstieg zur Simmingalm – Blick zum Hohen Zahn und Pferscher Pinggl

- phantastischer Rückblick auf das hintere Gschnitztal

- Talstufe zur Simmingalm bald überwunden

- Eintritt in die Simmingalm

- herrlich klare Bäche zum Wasserfassen

- Blick talauswärts von der Simmingalm

- die Simmingalm vom Steig zur Bremer Hütte

- Herwig vor der noch nebelverhüllten Äußeren Wetterspitze

- Bremer Hütte gegen Hintersimming mit Aperem Feuerstein

- Bremer Hütte, 2.414 m

- am Weg ins Hintersimming

- Murmelen (Mangger) am Weg zum Talkessel

- Simmingferner, oder sein Rest; die Fortsetzung der Eisfläche am, unteren Rand noch sichtbar

- Simmingjöchl (zu dem nicht direkt aufgestiegen wird; rechts führt der Steig zur Zollhütte)

- Rückblick vom Hintersimming zur Bremer Hütte

- auf der Kammhöhe bei der Zollhütte; Blick nach Westen zur Nürnberger Hütte: links Wilder Freiger erahnbar

- Blick nach Süden zum Östlichen Feuerstein; rechts Nürnberger Scharte

- Zollhütte gegen Innere Wetterspitze

- Grat zum Grüblferner im Nebel, rechts Aperer Feuerstein

- vor dem Simmingjöchl mit den jung ausgeaperten Fernerflächen bis zur Nürnberger Scharte; rechts Aperer Feuerstein

- mittig: frische Bruchfläche Biotitplagioklasgneis, Randzonen: Verwitterungsform

- Simmingferner unter Schwundschmerzen mit ständig hörbaren Gesteinsabbrüchen

- Gletschersee in der Mulde am Simmingjöchl zur Nürnberger Scharte

- Ausdehnung der Eisfläche unterhalb der Nürnberger Scharte

- am kompakten Eis, Aufstieg zum mühsamen Blockwerk

- obere Bruchzone nicht begehbar

- ab ins Blockwerk mit noch beachtlicher Blockgletscherreichweite

- Rückblick auf das Simmingjöchl

- mühsam zur Nürnberger Scharte

- Nürnberger Scharte; Blick auf den Fernerrest auf den die Route der AV-Karte führt

- Abbruchkante von der Nürnberger Scharte nach Westen; Hintergrund: Östlicher und Westlicher Feuerstein

- kurzer Aufstieg zum Aperen Feuerstein

- an der Scharte probieren wir südwärts das kleine Schneefeld zu erreichen, um auf den Grüblferner zu gelangen

- links im Bild ein verlockender Steig, der keiner ist

- am der Abbruchkante zum Grüblferner nach Süden; Hintergrund Östlicher Feuerstein

- gewaltiger Eisbruch zum eigentlichen Grüblferner (führte einst westlich weit in den Talschluss hinein)

- Blick auf den Grüblferner – links das Pflerscher Hochjoch

- Östlicher und Westlicher Feuerstein

- einziger Ausweg; flanke auf den Felsgupf am Grat zum Pflerscher Hochjoch

- ungangbare, steile, instabile Abbrüche zum Grüblferner

- am Gupf angekommen, eine wunderbare Fotoperspektive

- Grüblferner Juli 2022

- am Grat zum Pflerscher Hochjoch

- Rückblick zum Gratkopf – man beachte die Lagerung der Plattenschollen

- am breiteren Teil des Grates zum Pflerscher Hochjoch

- geeignete Stelle mit Abstieg zum Grüblferner

- Anlegen der Eisen für den Gletscheraufstieg

- über gut sichtbare Spalten hinweg

- etwas tiefer in den Ferner hinein, jedoch weit links im Aufstieg bleibend

- Grat zum Östlichen Feuerstein mit klaffendem Bergschrund

- oberhalb des Bergschrundes am Pflerscher Hochjoch

- vereiste Grathöhe am Pflerscher Hochjoch

- Sichern über den Bergschrund unterhalb des Pflerscher Hochjochs

- zeitlich nicht zu unterschätzender Grat zum Östlichen Feuerstein

- gewaltiger Blick auf den Feuersteinferner und die Agglsspitze

- Fernerbecken oberer Grüblferner – Ausdehnung 2022: etwa 700 m lang, 250 m breit, etwa 16,5 ha

- Rückblick am Grat auf das Pflerscher Hochjoch

- kleine Gratklettereien zu Beginn

- Aufschwung mit mäßig schwieriger Stelle

- Schutt von der Störzone auf den Ferner hinab

- Scharte mit Störzone

- Gipfelkreuz des Östlichen Feuersteins in Sicht

- Rückblick an der mäßig schwierigen Kletterstelle

- beeindruckender Blick ins Pflerschtal

- eine weitere Stelle mit netter Kletterei in gut griffigem Schiefergneis

- ein letztes Grattürmchen wird links liegen gelassen

- an der Oberkante des letzten Aufschwungs wenige Minuten zum Gipfel

- Rückblick auf den Grataufstieg vom Pflerscher Hochjoch

- letzte Meter zum Östlichen Feuerstein

- Talblick über das Osteck vom Pflerscher Hochjoch ins Gschnitztal

- Herwig am Östlichen Feuerstein

- beeindruckende Agglspitze im Süden mit Gleitschirmpilot

- gewaltiger Aggls-Rosskopf-Kamm mit schönen Schitourenzielen

- Westlicher Feuerstein mit Schwarzwand- und Sonklarspitze rechts (vor dem Nebel)

- Botzer in Achse hinter dem Westlichen Feuerstein

- Innere Wetterpitze und Simmingjöchlkamm mit Zollhütte

- Östlicher Feuerstein, 3.267 m

- Agglsspitze mit Magdeburgerscharte; im Hintergrund das Schitourenziel der Hohe Kreuzspitze

- im Hintergrund rechts neben dem Botzer die Granatenspitze in den Ötztaler Alpen; rechts der gewaltige Übeltalferner

- die dolomitische Weißwandspitze, rechts (beschattet) das Schitourenziel Hoher Zahn, rechts die gewaltigen Tribulaune

- Gipfelkreuz am Östlichen Feuerstein aus 1950 (möglicherweise versetzt bei Errichtung des neuen Kreuzes 1964)

- Alpenmargarite auf gut 3.100 m

- Bergschrund unterhalb des Pflerscher Hochjochs

- Bergschrund am Fels ausstreichend

- Wilder Freiger vom Pflerscher Hochjoch gesehen

- Abstieg am Grüblferner

- Spalten im oberen Grüblferner

- Spalte mit Bergschrund im Hintergrund

- Tropfwasser verrät die Hangneigung

- unser Endpunkt am Gletscher

- Aufstieg auf den Felsgrat

- wieder auf der Grathöhe

- Aufstieg auf den Felskopf vor der Nürnberger Scharte

- Hintersimming, Bremer Hütte und Gschnitztal

- ehemalige Gletscherflächen vor dem Simmingjöchl

- Abstieg vom Felsgupf nun auf Steig mit Stienmandln

- Abbruchkante zum unteren Ferner nochmals – unbegehbare Flanken!

- einmal mehr der Wilde Freiger in Frontalansicht seiner Ostflanke

- ehemaliges Gletscherbecken des Grüblferners im Vordergrund (dunkles Becken), Botzer im Hintergrund

- Abstieg von der Nürnberger Scharte mit Gletscherlacken vor dem Simmingjöchl

- Gletschertisch am tiefsten verbliebenen Eisfeld

- am Blockgletscherfeld

- Eisabbrüche am oberen Teil des letzten Eisfeldes

- seitlicher Rand am Eisfeld; gleich wird es tief darin

- Flächenschliff vor dem Simmingjöchl

- Innere Wetterspitze und Zollhütte

- Aussichtshighlight: Wilder Pfaff und Zuckerhütl an Nordflanke des Wilden Freigers in Bildmitte

- Aussicht auf die zentralen Stubaier Gipfel

- Richtung Ruderhofspitze

- sichtbare ehemalige Gletscherausdehnung durch rötliche Blockfront am Südhang der Inneren Wetterspitze (linke Bildhälfte), darüber ältere Blockablagerungen

- Östlicher Feuerstein Anstieg zum Grüblferner von der Nürnberger Scharte

- Östlicher Feuerstein, Tour vom Gschnitztal